合掌 [宗教]

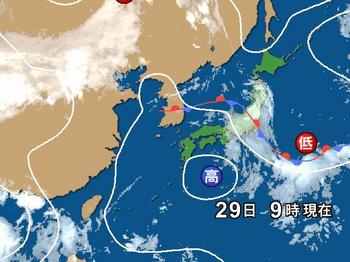

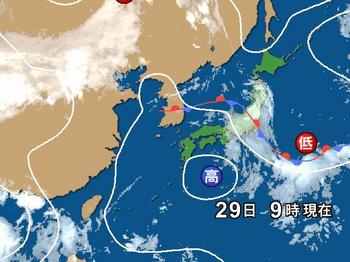

今週は低気圧を繋ぐ前線が日本列島を横断し、東京も雨模様の日が続いた。福島県や新潟県では大雨の被害が相次いでいる。その前線は朝鮮半島にもかかり、韓国でも記録的な大雨で多数の死者が出たそうだ。梅雨明け直前に戻ってしまったような気圧配置のもとで、7月も終わろうとしている。

先週亡くなった義母の葬儀を週初に終え、水曜日から我家は通常の暮らしに戻った。

報せを受けてからは物事が慌しく進み、あれよあれよという間に葬儀の場を迎えることになったが、その一連のプロセスが終わり、やけにあっさりと普段の生活に戻ってみると、この一週間の出来事はまるで覚めてしまった夢のようだ。そして、それまで姿かたちのあった義母は、もう遺影の中で微笑み続けるだけの存在になってしまった。人の生とは案外あっけないものだと、改めて思わざるを得ない。

義母の葬儀は、義父の家系の代々の墓がある都内の日蓮宗の寺で行われた。山手線の内側だから交通の便は悪くないが、駐車スペースも殆どないこぢんまりとした寺で、本堂を葬儀に、書院を親族の控室に使うと、もうそれで殆ど一杯である。木造の本堂は向かって正面の戸が開け放たれるから、エアコンが効果をもたらすような構造ではなく、扇風機が二つ回っているだけだ。声を張り上げてお経を読み鐘を叩く住職は汗だく。じっとしている私たちも、汗を拭き拭きの参列。通夜の時間は外が薄墨色に黄昏れていき、告別式ではお堂の外から聞こえてくる蝉の声。そのあたりが、いかにも夏の葬儀である。

日蓮宗だから、住職が「南無妙法蓮華経」を唱えながら入堂することから葬儀が始まる。イントロが終わると、住職は故人の棺の傍らに坐り、故人に語りかけるようにして読経を続けるのだが、例によってその中身は私たちにはさっぱりわからない。(故人にもきっとわからないだろう。) 「この世の一切は空である」と説く大乗仏教。そのお経を上げることがどうして死者の供養になるのか、それを論理的に考えてみたこともない。しかしながら、厳かな雰囲気の中で執り行われる仏式の葬儀は、私たちにとっては昔から空気のように当たり前のものである。

「死者の法要に仏教が関与することは仏教伝来以来早い段階から見られるものであり、日本にいたるまでの各地の仏教にも等しく見られるものであるが、仏教の機能がそれを主とするようになったのは、日本のみの現象であり、それも江戸時代にまで下る。」

「(江戸時代に導入された)寺壇(じだん)制度はもともとはキリシタン禁制のもとで、住民がキリシタンでないことを証明するために、宗門人別帳を作成し、それが同時に戸籍の役割を果たしたものであった。このように寺壇制度は寺院を江戸幕府の末端の行政機構として使おうというもので、実際その機能を有効に果たすとともに、それが仏教寺院の存在根拠となったのである。」

「その中で、生者のみならず、寺院が墓地を維持し、死者の戸籍ともいうべき過去帳を管理することによって、死者との接点という役割をも果たすようになった。そして、寺院の活動は、次第に葬儀と死後の法要を中心とする葬式仏教に依存するようになっていった。」

「幕府が倒れ、寺院の活動が自由になれば(寺壇制度は)解体してしまいそうだが、そうはならず、明治以後も檀家制度は残り、法要を中心とする葬式仏教は生き残った。(中略)むしろ寺院と檀家の利害が一致することによって存続してきたものである。」

(以上いずれも、末木文美士 著 『仏教 vs. 倫理』、ちくま新書)

日本の仏教がいわゆる「葬式仏教」になった経緯は、こういうことなのだろう。

「この世の一切は空である」という考え方、そして「誰でも仏になれる」という如来蔵・仏性の思想は大乗仏教の大きな特徴である。

「魔や外道は、生死やいろいろな見解に執着するが、菩薩は決してそれらを捨てずに、しかし執着しない。 (中略) 生死の苦と涅槃の平安が別のところにあるわけではない。そもそも生死と涅槃というように、二元論を立てること自体が間違っている。両者が分けられないこと、それが『空』ということだ。」

「如来蔵・仏性説によれば、心は本来清浄なものであり、それが煩悩に覆われているだけだという。だから、煩悩の曇りを拭い去っていけば、次第に清浄な本性が姿を現すことになる。今の自分が持っていない何か新しい資格を獲得するわけでなく、自分の中にある仏の本性を現実のものとして現し出していけばよいという非常に楽観的な発想にもとづいている。」

そうした大乗仏教において最も重要な経典の一つとされる『妙法蓮華経』は、歴史の教科書にも登場する鳩摩羅什(くまらじゅう、344~413)によって漢訳されたものだが、前掲書の著者によれば、そこには「他者を代表する釈迦」が登場し、「一切衆生は他者なしには存在し得ないこと」、「他者との関わりは無限の過去から未来へと及んでいること」が説かれ、更には釈迦の入滅後に、死者としての仏とどう関わることが出来るかが述べられているという。そこにあるのは、究極の他者としての死者の存在である。

「死者の不在は、まさしく不在という事実によって、無限の重さをもってのしかかってくるのを、どうしようもないであろう。死者は無言のメッセージによって語りかけ、不在という事実を突きつける。生者は、不在で無言の死者と関わらなければならない。死者との関わりは、確実になされているのであり、それは決して思い込みや幻想ではない。」

「生者が死者と関わるのであれば、逆にいえば、死者もまた生者と関わるということである。(中略) 死者は虚無に落ち込むのでもなく、生者から隔絶して永遠に生きるのでもない。死者がそうであるならば、<死>とは、生の限界にぶつかり、生から転落することであるというよりも、むしろ生者から死者への転換と考えるのが適当ではあるまいか。」

義母の棺の傍らに坐って読経をしていた住職は、例えばこんなことを今は亡き義母に語りかけていたのだろうか。

それでは、釈迦が入滅した後、死者としての仏と私たちはどう関わることになるのか。

「仏が亡くなり、過去の存在となったからといって、仏から離れることができるわけではない。仏はその不在をもって迫る。その不在の仏に代わるものは『法華経』である。『法華経』と関わることによって、はじめてその人は「如来使」として、仏との関わりを新たにしうるというのである。」

このあたりは経典を書いた側にやや我田引水の感じがなくもないが、そもそも宗教とはそういうものなのだろう。

重度の認知症を患い、もう何年も専門病院に入ったままだった義母とは、結局15年以上も会わぬままになってしまった。家内は週に一度そこに通って半日を過ごすことを習慣にしていたが、相手に認知してもらえない以上、家内にとって母親は事実上いなくなってしまったようなものだった。そういう意味では、義母の他界とは、形式が実態に追いついたと言い換えられるのかもしれない。

厳かに葬儀が終わり、棺が斎場に運ばれると、そこから先は本当にあっけないものだ。義母は文字通り、遺影の中で微笑み続けるだけの存在になってしまった。そして寺に戻れば、つい先ほどまであった祭壇はものの見事に片付けられていた。

最後まで立ち会ってくれた親戚一同との会食。それは思いのほか賑やかなものになった。故人にまつわる数々の思い出話に花が咲く。葬儀が一通り終わった以上、ここから先は残された者たちが明るく元気に生きて行くことが、義母への最大の供養になるのだろう。

家内が子供の頃は厳しい母親だったそうだが、私には常に心優しく接してくれた、元気だった頃の義母の人柄をふと思い出して、胸の中が静かに熱くなった。

合掌。

先週亡くなった義母の葬儀を週初に終え、水曜日から我家は通常の暮らしに戻った。

報せを受けてからは物事が慌しく進み、あれよあれよという間に葬儀の場を迎えることになったが、その一連のプロセスが終わり、やけにあっさりと普段の生活に戻ってみると、この一週間の出来事はまるで覚めてしまった夢のようだ。そして、それまで姿かたちのあった義母は、もう遺影の中で微笑み続けるだけの存在になってしまった。人の生とは案外あっけないものだと、改めて思わざるを得ない。

義母の葬儀は、義父の家系の代々の墓がある都内の日蓮宗の寺で行われた。山手線の内側だから交通の便は悪くないが、駐車スペースも殆どないこぢんまりとした寺で、本堂を葬儀に、書院を親族の控室に使うと、もうそれで殆ど一杯である。木造の本堂は向かって正面の戸が開け放たれるから、エアコンが効果をもたらすような構造ではなく、扇風機が二つ回っているだけだ。声を張り上げてお経を読み鐘を叩く住職は汗だく。じっとしている私たちも、汗を拭き拭きの参列。通夜の時間は外が薄墨色に黄昏れていき、告別式ではお堂の外から聞こえてくる蝉の声。そのあたりが、いかにも夏の葬儀である。

日蓮宗だから、住職が「南無妙法蓮華経」を唱えながら入堂することから葬儀が始まる。イントロが終わると、住職は故人の棺の傍らに坐り、故人に語りかけるようにして読経を続けるのだが、例によってその中身は私たちにはさっぱりわからない。(故人にもきっとわからないだろう。) 「この世の一切は空である」と説く大乗仏教。そのお経を上げることがどうして死者の供養になるのか、それを論理的に考えてみたこともない。しかしながら、厳かな雰囲気の中で執り行われる仏式の葬儀は、私たちにとっては昔から空気のように当たり前のものである。

「死者の法要に仏教が関与することは仏教伝来以来早い段階から見られるものであり、日本にいたるまでの各地の仏教にも等しく見られるものであるが、仏教の機能がそれを主とするようになったのは、日本のみの現象であり、それも江戸時代にまで下る。」

「(江戸時代に導入された)寺壇(じだん)制度はもともとはキリシタン禁制のもとで、住民がキリシタンでないことを証明するために、宗門人別帳を作成し、それが同時に戸籍の役割を果たしたものであった。このように寺壇制度は寺院を江戸幕府の末端の行政機構として使おうというもので、実際その機能を有効に果たすとともに、それが仏教寺院の存在根拠となったのである。」

「その中で、生者のみならず、寺院が墓地を維持し、死者の戸籍ともいうべき過去帳を管理することによって、死者との接点という役割をも果たすようになった。そして、寺院の活動は、次第に葬儀と死後の法要を中心とする葬式仏教に依存するようになっていった。」

「幕府が倒れ、寺院の活動が自由になれば(寺壇制度は)解体してしまいそうだが、そうはならず、明治以後も檀家制度は残り、法要を中心とする葬式仏教は生き残った。(中略)むしろ寺院と檀家の利害が一致することによって存続してきたものである。」

(以上いずれも、末木文美士 著 『仏教 vs. 倫理』、ちくま新書)

日本の仏教がいわゆる「葬式仏教」になった経緯は、こういうことなのだろう。

「この世の一切は空である」という考え方、そして「誰でも仏になれる」という如来蔵・仏性の思想は大乗仏教の大きな特徴である。

「魔や外道は、生死やいろいろな見解に執着するが、菩薩は決してそれらを捨てずに、しかし執着しない。 (中略) 生死の苦と涅槃の平安が別のところにあるわけではない。そもそも生死と涅槃というように、二元論を立てること自体が間違っている。両者が分けられないこと、それが『空』ということだ。」

「如来蔵・仏性説によれば、心は本来清浄なものであり、それが煩悩に覆われているだけだという。だから、煩悩の曇りを拭い去っていけば、次第に清浄な本性が姿を現すことになる。今の自分が持っていない何か新しい資格を獲得するわけでなく、自分の中にある仏の本性を現実のものとして現し出していけばよいという非常に楽観的な発想にもとづいている。」

そうした大乗仏教において最も重要な経典の一つとされる『妙法蓮華経』は、歴史の教科書にも登場する鳩摩羅什(くまらじゅう、344~413)によって漢訳されたものだが、前掲書の著者によれば、そこには「他者を代表する釈迦」が登場し、「一切衆生は他者なしには存在し得ないこと」、「他者との関わりは無限の過去から未来へと及んでいること」が説かれ、更には釈迦の入滅後に、死者としての仏とどう関わることが出来るかが述べられているという。そこにあるのは、究極の他者としての死者の存在である。

「死者の不在は、まさしく不在という事実によって、無限の重さをもってのしかかってくるのを、どうしようもないであろう。死者は無言のメッセージによって語りかけ、不在という事実を突きつける。生者は、不在で無言の死者と関わらなければならない。死者との関わりは、確実になされているのであり、それは決して思い込みや幻想ではない。」

「生者が死者と関わるのであれば、逆にいえば、死者もまた生者と関わるということである。(中略) 死者は虚無に落ち込むのでもなく、生者から隔絶して永遠に生きるのでもない。死者がそうであるならば、<死>とは、生の限界にぶつかり、生から転落することであるというよりも、むしろ生者から死者への転換と考えるのが適当ではあるまいか。」

義母の棺の傍らに坐って読経をしていた住職は、例えばこんなことを今は亡き義母に語りかけていたのだろうか。

それでは、釈迦が入滅した後、死者としての仏と私たちはどう関わることになるのか。

「仏が亡くなり、過去の存在となったからといって、仏から離れることができるわけではない。仏はその不在をもって迫る。その不在の仏に代わるものは『法華経』である。『法華経』と関わることによって、はじめてその人は「如来使」として、仏との関わりを新たにしうるというのである。」

このあたりは経典を書いた側にやや我田引水の感じがなくもないが、そもそも宗教とはそういうものなのだろう。

重度の認知症を患い、もう何年も専門病院に入ったままだった義母とは、結局15年以上も会わぬままになってしまった。家内は週に一度そこに通って半日を過ごすことを習慣にしていたが、相手に認知してもらえない以上、家内にとって母親は事実上いなくなってしまったようなものだった。そういう意味では、義母の他界とは、形式が実態に追いついたと言い換えられるのかもしれない。

厳かに葬儀が終わり、棺が斎場に運ばれると、そこから先は本当にあっけないものだ。義母は文字通り、遺影の中で微笑み続けるだけの存在になってしまった。そして寺に戻れば、つい先ほどまであった祭壇はものの見事に片付けられていた。

最後まで立ち会ってくれた親戚一同との会食。それは思いのほか賑やかなものになった。故人にまつわる数々の思い出話に花が咲く。葬儀が一通り終わった以上、ここから先は残された者たちが明るく元気に生きて行くことが、義母への最大の供養になるのだろう。

家内が子供の頃は厳しい母親だったそうだが、私には常に心優しく接してくれた、元気だった頃の義母の人柄をふと思い出して、胸の中が静かに熱くなった。

合掌。

2011-07-30 07:47

nice!(1)

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0