「飛び道具」の時代に [映画]

1972年5月26日、リチャード・ニクソンとレオニード・ブレジネフという米ソの巨頭がモスクワで握手を交わした。冷戦の中で増え続けた核兵器の数を相互に制限するために1969年から米ソ二大国が話し合いを重ねて来た、いわゆる第一次戦略核兵器制限交渉(Strategic Arms Limitation Talks 1 “SALT 1”)が一定の妥結に至り、モスクワで調印式が行われたのである。

これによりICBM(大陸間弾道弾)やSLBM(潜水艦発射弾道弾)といったミサイルについて現状の数量を追認した上で、「もうこれ以上は増やさない」という約束をともかくも両国が交わすことになった。他にも制限すべき事項が多々残されてはいたが、ひとまず核軍縮の第一歩になったことは確かだ。それは、米ソ両国が核戦争寸前の事態に直面した1962年のキューバ危機から10年の時を経ていた。

このSALT 1の調印式の2ヶ月ほど前になる同年3月20日、ちょっと風変わりなソ連映画が世界で公開された。ポーランドの著名なSF作家、スタニスラフ・レムの小説を原作とした『惑星ソラリス』(СОΛЯРИС)。この年のカンヌ国際映画祭審査員特別賞を受賞し、監督アンドレイ・タルコフスキーの名を世界に知らしめた作品である。

この映画はほぼ同時期に作製されたSF映画としてスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』と比較されることが多く、当時のソ連映画界の技術や財政面での制約もあって、『惑星ソラリス』はSF的な見どころの少ない地味な映画、という印象を持った人が多かったのではないだろうか。

加えて、日本で公開されたのは5年後の1977年で、それも岩波ホールでの上映だった。その年にはジョージ・ルーカスの『スターウォーズ』の初作が大々的に公開され、翌年にはスティーヴン・スピルバーグの『未知との遭遇』が空前のヒット。宇宙物の映画は完全に新しい時代に入っていた。『惑星ソラリス』は日本に入って来た時から、SF映画としては既に一時代前の、地味でマイナーな物として扱われたのではないだろうか。1カットが実に長く、滴る水やざわめく緑などの描写を得意とし、流れるような映像と高い芸術性に特徴を持つタルコフスキー映画の熱烈なファンは別として。(以下、大いにネタバレあり。)

バッハのコラール前奏曲BWV639「我汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ」の重厚な響きと共に始まるシンプルなタイトル・ロール。それに続くのはタルコフスキーお得意の水と緑が豊かな田舎の情景だ。それは主人公の心理学者、クリス・ケルヴィンの故郷である。久しく帰郷していなかったのだろう。感慨深げなクリスが池のほとりを歩いて実家の庭先に出ると、父が招いた客人が到着したところだった。

クリスは翌朝、宇宙に向けて飛び立つことになっていた。長年にわたり人類が探査を続けていた惑星ソラリス。その星を覆う「ソラリスの海」の上空に静止する宇宙船プロメテウスで起きていることを把握し、ソラリス探査プロジェクト存続の是非を判断するのが彼に与えられたミッションだった。

これまでの探査によって、「ソラリスの海」はプラズマの海であり、それ全体が一つの生命体であるかのように知性や意思を持つことが解っている。しかし、プロメテウスからどのような手段で交信を試みても、それに対するソラリスからの返答はない。逆に、プロメテウスに滞在する科学者たちが幻覚のようなものに悩まされることが続き、それが何なのかを一向に解明できずに混乱するばかり。ソラリス探査プロジェクトは何年も停滞したままで、その存在意義が問われていた。

父が招いた客人、元宇宙飛行士のバートンも、かつてソラリスで奇妙な体験をした一人だった。同僚の一人がソラリス探査中に行方不明となり、救助に向かったバートンは、沸き上がるソラリスの海からあり得ない物が現れるのを目撃。地上に戻った彼はその一部始終を会議で発表するのだが、撮影したはずの動画には何も映っておらず、「身長が4メートルもある赤ん坊の姿を見た」という彼の話を誰も信じようとしない。

宇宙滞在歴11回というバートンの名誉がズタズタに引き裂かれてしまったその会議の様子を収録したビデオ。それは、プロメテウスへ飛び立つ前にクリスに見せようとバートンが持参したものだった。その映像の中で、自分が目撃したことを必死に説明する若き日のバートンと、今はすっかり頭も禿げ上がり、杖を頼りに歩く現実のバートン。その落差がソラリス探査プロジェクトの停滞の長さを物語る。プロジェクト存続の是非を巡る議論は、その当時から少しも前進していなかったのだ。

プロメテウスに到着したクリスは、荒廃という言葉で表すしかない船内の様子に愕然とする。通路に物が散乱し、複数の人間が協働している気配がない。85人を収容出来るこの宇宙船に残っていたのは、僅か3人の科学者だけだった。

電子工学者のスナウトと、天体生物学者のサルトリウス。クリスへの歓迎の言葉すら発しない二人の様子は尋常ではなく、何れも自室に他人が入ることを強く拒んでいる。しかも彼らの室内には、この船内に存在するはずのない人物(のようなもの)が隠されている疑いがあった。

そして、もう一人の物理学者ギバリャンがクリスの到着前に謎の自殺を遂げたことを二人から聞かされる。しかも、冷凍したギバリャンの遺体を安置した部屋にも誰かが出入りしている気配があった。更には、かつてクリスの同僚だったギバリャンが、その自殺の前に収録していた遺言とも言うべきビデオ・メッセージ。そこに映し出された彼は明らかに何事かに怯えていた。

着任早々に直面した異常な事態の数々に頭が混乱するクリス。自室でいつしか眠りに落ち、そして目覚めた時に、そこにいるはずのない人物の姿を見て驚愕する。それは10年前に自殺した妻・ハリーだった。プロメテウスに滞在していた多くの科学者たちが悩まされた「幻覚」とは、このような現象のことだったのか。

今目の前にいる「女性」の見かけはハリーそのものだが、本物がここに現れるはずがない。頭ではそう解っているのだが、妻にそうしていた時と同じようにクリスは「彼女」を抱擁してしまう。だが、「彼女」は本物ではないからハリーとしての過去の記憶は一切持たず、クリスが荷物に入れて来たハリーの写真を見て、これは誰かと問いかける。

あり得ない事態に直面したクリスは、ハリーを小型ロケットに乗せて宇宙の彼方に「追放」することを思い立つ。しかし、ロケットが飛び去った後に自室に戻ってみると、そこには再びハリーの姿が。ようやく話が少しずつ見えて来るのだが、それ自体が一つの生命体として知性や意思を持つ「ソラリスの海」は、どうやらそこに近づく科学者たち一人ひとりの深層心理に入り込み、その中にある物の姿を具象化して彼らの目の前に見せる能力があるようだ。スナウトの説明によれば、「ソラリスの海」との交信手段として強いX線を海面に照射した直後から、ニュートリノで出来たこのような「客人」が船内に現れるようになったという。

クリスの心の奥底にあった、今は亡き妻ハリー。そして、その後のシーンを通じて映画が暗示するのは、ハリーは嫁に来たもののクリスの母との折り合いが悪く、クリスがそこから守ってやれなかったことであるようだ。つまり、クリスが心の中に抱え続けて来た一番の痛み、他人には最も触れて欲しくない部分、キリスト教で言うところの「原罪」とはちょっと違うのだろうけれど、彼が生きている限りずっと背負い続けて行かねばならない固有の物を、ソラリスは目に見える形にして彼の前に送り届けたのだ。ならば、スナウトやサルトリウスが自室の中に隠している「誰か」も、彼らがそれぞれに背負って来た過去の痛みを具象化したものなのだろう。

「ソラリスの海」から送り込まれた「ハリー」。それは人間ではなく、ましてや甦った死者でもないのだが、科学者である筈のクリスは、やがて本物の妻に対するのと同じ愛情を持つようになる。一方の「ハリー」も次第に人間と同じような感情を持つことを学び始めた。そして、本物のハリーではないことに「彼女」自身も苦しみ、自殺を試みたりもするのだが、人間ではないから直ぐに蘇生してしまう。

「彼女」が本物のハリーではなく、クリスの心の奥底に封印されて来た重い過去を具象化したニュートリノの集合体に過ぎないことは、今後も変わりようがない。そうだとわかっていても堰き止めることの出来ない相手への愛。それをどう考えたらよいのか。決して払拭することの出来ない自分の過去と、我々はどう折り合って生きればいいのか。更に視野を広げれば、ソラリスという地球外生命に対して人類はどのように接するべきなのか。画面の中に色々な暗示を散りばめながら、タルコフスキー監督は私たちに様々な「問い」を投げかけ、登場人物を苦悩させ続けるのだが、それらに対する答は一切ないといっていいだろう。実に何とも「救われない」映画なのである。

考えてみれば、共産主義を奉じるソ連という国で作られた映画だ。登場人物が愛に苦しみ、救いを求めても、そこで神を語る訳にはいかないのだろう。それに、クリスの目の前に送り込まれた「ハリー」をどう定義するかにもよるが、それを限りなく人間に近いものと考えるならば、神でもないソラリスが「造物主」になってしまうのに、そのことに対しても映画では特に触れることがない。そんな風に神がいないから、登場人物は苦悩を続けるしかないのだ。これでは「救われない」のも、むべなるかな。そう思うと、この映画で使用されている唯一の音楽がバッハの教会音楽「我汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ」であるのも、実によく出来た逆説と言うべきなのかもしれない。

タルコフスキー監督は、科学者のクリスにこんなセリフを吐かせた上で、映画をラストシーンへと誘導していくのだが、このあたりの構成は見事である。

「君はそろそろ地球に帰った方がいい。」というスナウトのセリフに続いて映し出される緑の水草。クリスが再び踏んだ故郷の土。変わらぬ実家の姿。父との再会。そして、なぜか許しを乞うように父の足元に跪くクリス。だが、カメラがその様子を俯瞰しつつ上空へと舞い上がるにつれて私たちが知ることになる衝撃の事実・・・。本当に最後の最後まで謎に満ちた映画である。(それにしても、バッハのBWV639は何度聴いても素晴らしい!)

この映画が世の中に送り出された1972年。それが、冒頭に記したSALT 1のように米ソ間でのデタント(緊張緩和)が始まった時期であることを深読みしているとキリがないのだが、少なくとも今よりは明確なイデオロギー対立の時代であったことは言うまでもない。そんな時代に、

● 地球外生命へのコンタクト方法に道徳は必要か否か、

● 本物の人間ではない「ハリー」への愛は成り立つのか、

● 個々人が抱く愛はなぜ人類愛や地球愛へと演繹して行かぬのか、

などを格調高く問いかける映画が作られていたことは、注目に値するのではないか。鉄のカーテンの向こう側であるにせよ、地球外生命であるにせよ、自分たちとは異なる相手とどうやって共存して行けばいいのか、そのことについての真摯な模索があったと考えることは出来ないだろうか。

米ソ間の戦略核兵器制限交渉は、核兵器の運搬手段や複数弾頭化も制限の対象に加えた1979年のSALT 2の調印へと発展するのだが、同年に起きたソ連によるアフガニスタン侵攻に反発した米国議会がそれを批准しないまま、1985年に失効。そして1991年にはソ連そのものが消滅してしまったが、その後もイデオロギー対立とは異なる図式の中で、核兵器は今なお主要国にとって安全保障の最後の切り札である。

他方、米ソ間のデタントと並行して核拡散防止条約(Treaty on the None-Proliferation of Nuclear Weapons “NPT”)が1970年に発効したものの、核兵器保有国のインド・パキスタンは加盟せず、イスラエルは核の保有を肯定も否定もしていない。そして北朝鮮は1993年に同条約から脱退し、国際社会を敵に回して核武装への道を進んでいる。加えて、主に経済のグローバル化への反発から偏狭なナショナリズム・排外主義が世界各地で跋扈し、地球外生命どころか異民族や異教徒を敵視してテロが横行する世の中になってしまった。そうなると、核兵器の密輸が大いに懸念されるところである。

そう考えると、果たして『惑星ソラリス』を「一昔前の地味なSF映画」と言う資格が私たちにはあるのだろうか?「飛び道具」で花火遊びに興じる某国の様子を見るにつけ、またそれに対して一枚岩での対応が出来ない関係各国の醜い思惑の数々を見るにつけ、今の私たちがよほど品下がる時代の中にいることに「救いのない」思いを抱いてしまうのは、私だけではあるまい。

89歳の雄姿 [鉄道]

8月27日(日)午前9時26分、東武鉄道の特急「りょうもう3号」は、定刻通り新桐生駅に到着した。この駅で下車したのは私を含めて十数名ほど。その一団がホーム中ほどの階段を下りて線路を潜り、反対側のホームに上がって改札口を出てしまうと、二面二線のホームは特急停車駅とも思えない静けさに包まれた。

8月最後の日曜日。昨日まで数日間の暑さをもたらした太平洋高気圧が少し南に後退し、今朝の関東地方は涼しい風を送ってくれる中緯度帯の移動性高気圧に北から覆われている。今朝早く東京を出て来た時のどんよりとした空に比べると、群馬県桐生市の空はいわゆる高曇りで、一部には青空ものぞいている。そして東京よりも晩夏の緑が鮮やかな一方で、りょうもう号の車中から眺めた田んぼには僅かながら黄味が掛かっていた。目の前のことに一喜一憂してばかりの私たちの暮らしとはちがって、ゆっくりと、しかし着実に、季節はその歯車を進めているようである。

今年の4月下旬に膵臓の約半分を切除する手術を私が受けてから、一昨日でちょうど4ヶ月が経過した。先月一杯までは何しろ「術後の養生」を最優先にせざるを得ず、体調の管理に随分と苦心することが続いていたのだが、8月のお盆に入る少し前頃からは、まるで小川を一つポンと飛び越えたように、それが明らかに楽になった。食欲もかなり回復し、体を動かすことも億劫でなくなって来たのである。自分の体にとっては、病院から処方されている錠剤だけではなく、やはり「時の経過」そのものも薬なのだろう。

先週の経過観察でも、主治医から「暑さを上手く避け、水分をしっかり補給しながら運動を心掛けてください。」と言われていた。そうであれば今日の日曜日は少し遠出をして歩き、久しぶりに「乗り鉄」&「撮り鉄」に興じてみよう。幸いにして今日は暑さが一服し、適度な曇で日差しが柔らかいのが何よりだ。

降り立った東武桐生線の新桐生駅は、実は桐生市の中心部からはだいぶ離れている。群馬県の太田駅と赤城駅を結ぶこの路線は、1911(明治44)年に開業した藪塚石材軌道という、石材を運ぶための人車軌道としてスタートしたのだった。要するに芥川龍之介の短編小説『トロッコ』に出て来るような、人夫が車両を押して動かす軌間610mmの細々としたものだったのである。それが同年に太田軽便鉄道へと名前を変え、2年後には東武鉄道が買収。既に開業していた東武伊勢崎線と同じ軌間1067mmへと改軌されて東武桐生線になった。

桐生という街は絹織物の名産地として古来その名が全国に通っていたが、石材軌道という生い立ちからすれば、この鉄道が桐生の中心地を敢えて通る必要もなかった訳だ。従って、今日の私は桐生の街中にある最初の目的地まで、この駅から3キロの道のりを歩かねばならない。

新桐生駅前から緩やかに下る一本道を歩いて行くと、1キロ弱で渡良瀬川の橋を渡る。広々とした河原を眺めつつ、川の上流方向に目をやると、本来ならばそこに見えている筈の赤城山は残念ながら雲の中だ。それでも、街の周囲を取り巻くポコポコとした山々や河原の緑を眺めていると、遠くへやって来た気分になる。

橋を渡り終えてからもせっせと歩き続ける。目的地まであと2キロ。そこに10:20頃迄には着いておきたいから、それなりの速度で歩く必要がある。やがてJR両毛線の高架をくぐり、最初の交差点を左折して300mほど進むと、左手にJR桐生駅の駅前広場。その交差点を今度は右折して更に200mを歩くと、ようやくお目当てのレトロな建物が現れた。上毛電鉄の西桐生駅である。

1928(昭和3)年11月の開業以来の姿をそのまま残すこの駅舎。マンサード屋根と呼ばれる形状の屋根を持つ洋風建築で、今や国の登録有形文化財なのだ。一度訪れてみたいと、ずっと思っていた。

「西桐生驛」という文字が今どき右から左へと書かれ、しかも「駅」の旧字が使われている。壁に貼られた一枚の紙は今日の臨時列車のダイヤをマジックで手書きにしたもので、そのシンプルさがいい。

そして駅舎の中に入ってみると、そこには子供の頃に見た田舎の駅のような佇まいがそのままに。自動券売機はもちろんあるが、改札口ではもしかしたら今でも硬券の切符を売っているのではないかと思うほどだ。(因みに上毛電鉄はSUICAやPASMOには対応していない。)

改札口の横からホームを覗くと、昭和の匂いを濃厚に残す小さなホームでは、かつて京王井の頭線で使われていた電車が客扱いの開始を待っていた。

おっと、こうしてはいられない。先ほどの貼り紙にもあった当駅10:27着の列車がもうすぐやって来る。私は駅裏の道を100mほど進み、遮断機のない小さな踏切の前でカメラを構えることにした。

待つこと数分、次の踏切の警報器が鳴り始め、列車の走る音が線路から伝わって来る。そして、緩い左カーブを切り終えて姿を現したのは、上毛電鉄の名物・デハ101である。

これも西桐生駅の駅舎と同様、昭和3年の開業以来の「永年勤続者」。実に89歳なのだ!定期運行こそ10年前から外れてはいるが、普段からきちんと動態保存されていて、こうして年1回のイベントの日にはその雄姿を見せてくれる。今日の私のお目当てはこれだったのである。

写真を撮り終えて駅に戻ってみると、そのデハ101に乗って来た子供連れや「鉄五郎」たちで駅舎の中は一転して賑やかになっていた。中央前橋方面からやって来た彼らの多くは、この駅で折り返しになるデハ101にもう一度乗車するのだろう。どうせそれは大混雑になるだろうから、私は一本早い電車に乗ることにして、彼らよりも先にホームに入る。その時にデハ101の窓から車内の様子をちょっとだけ撮影してみたのだが、昭和3年製造当時の様子が実にきちんと保存されていることに驚いた。

そういえば、私が子供の頃に東京近郊の青梅線や南武線、鶴見線などでまだ頑張っていた「旧型国電」も、基本的にはこういうスタイルだったな。天井にエアコンがない時代のレトロな照明がとても懐かしい。

10:46発の電車にて西桐生を出発。かつて井の頭線を走っていた京王3000系の電車は、1962(昭和37)年から1991(平成3)年まで製造された車両だから、私などには子供の頃から馴染みのあるものだ。井の頭線からの引退後は地方私鉄に多数譲渡されていて、松本電鉄(現・アルピコ交通)上高地線を走る電車もこれである。ここ上毛電鉄では車内のデコレーションも手作り感に溢れていて、私が乗った車両は夏の縁日のような飾りつけが楽しかった。

西桐生を出て三つの駅に止まった後、上毛電鉄の電車がわたらせ渓谷鉄道(旧・国鉄足尾線)をオーバーパスすると、左から東武桐生線の線路が近づいて来る。そして間もなく到着する桐生球場前駅から赤城駅までの約2キロは、上毛電鉄と東武桐生線という二つの私鉄の単線鉄道がまるで複線のように並走するという、全国でも極めて珍しい姿を見ることが出来る。(どっちも列車ダイヤが少ないから、実際に両社の電車が並走するようなことは滅多にないのだろうが。)

赤城駅を過ぎると車窓の眺めはローカル色を強め、のどかな風景が続く。そして、11時21分に大胡(おおご)という駅に到着。この沿線では枢要な駅で、ホームの西側(中央前橋方)は引込線によって車両工場と繋がっている。その木造の車両倉庫と大胡駅の駅舎は、これまた国の登録有形文化財なのだが、デハ101の臨時運転が行われる今日は、この車両工場も一般向けに開放されているのだ。これを見に行かない手はない。

駅舎を出て徒歩一分のところになる車両工場。中は既に多くの子供連れと私のような中高年の鉄五郎たちで賑わっていた。このようなイベントにはこれまでにも幾つか参加しているが、やはり地面の高さからローアングルで目の前の鉄道車両を見上げると、私などは妙に心を揺さぶられてしまう。幼い頃、夏の間に母の実家に長く逗留していた時、祖父母に連れられ東海道本線の線路端から目の高さで列車の通過を飽きることなく眺めていた、そんな遠い記憶が甦るからだろうか。

何にせよ、間近に鉄道に触れられるというのは楽しいものだ。予定している電車が来るまでの一時間ほど、私は車両工場滞在を満喫させていただいた。そしてここでも、臨時運行のデハ101に再び出会った。

桐生に初めて鉄道が通ったのは1888(明治21)年11月のこと。私鉄の両毛鉄道が小山・佐野・足利・桐生を結んだのだ。それが翌年には前橋まで伸びた。その両毛鉄道は1897(明治30)年に私鉄の雄・日本鉄道に譲渡され、更に1906(明治39)年には鉄道国有化の対象となる。言うまでもなく、これが現在のJR両毛線である。古くから生糸や絹織物の産地であった北関東では、東京・横浜に物資を運ぶための交通インフラ建設のニーズが明治の早い段階からあったということなのだろう。

然しながら、小山から桐生まで来た両毛線は、その桐生と並んで古くからの絹の産地であった伊勢崎を経由して前橋へ向かうために、桐生から西は大きく南へ迂回するルートになり、赤城山麓の住民にとってはメリットがなかった。そこで、桐生と前橋を真っすぐに繋ぐ鉄道路線の建設が地域の有志らによって構想され、1928(昭和3)年の開業に漕ぎつけたそうである。

当初のプランでは、現在の西桐生・中央前橋間だけではなく、車両工場のある大胡から南へ、伊勢崎を経て埼玉県の本庄で高崎線に接続する路線も建設することにしていたそうだが、そこは環境が許さず、工事の着工もなかった。大正時代に作られた意欲的な鉄道建設のプランが昭和の初めの金融恐慌のために潰えたというのは、日本各地でよくあった話なのだ。

大胡から再び乗車した上毛電鉄の電車は、赤城山麓の広々とした景色の中を走り、20分足らずで終点の中央前橋駅に到着。ここは89年前の姿そのままの西桐生駅とは異なり、開業当時の駅舎は米軍による空襲で焼失。その後、昭和40年代に建てられた駅ビルも老朽化のために取り壊され、平成12年に現在のガラス張りの駅舎になった。

だが、上毛電鉄の中央前橋駅からJRの前橋駅までは南へ1キロほど歩かねばならない。「中央前橋」と言うからには、歴史的には先に開業したJR前橋駅(=両毛鉄道の前橋駅)よりも前橋の中心街に近い立地であったのか(今の中央前橋駅周辺の様子からは、とてもそうとは思えないのだが)? そして一方のJR前橋駅周辺も、県庁所在地のJRの駅とは思えないほど閑散としており、1キロの道のりを歩く間にも閉店したままの店が多いことに驚いてしまった。

確かに、JR両毛線も上毛電鉄も共に単線鉄道で30分に1本程度の列車ダイヤだから、県庁所在地を走る鉄道としては些か寂しいものがある。それでなくても自動車メーカーの工場が数多く立地し、全国でも有数のクルマ社会と言われる群馬県。新幹線のある高崎との距離は10キロほどのものなのだが、前橋の苦戦は続きそうである。

その前橋駅の高架のホームから高崎行の両毛線の電車に乗ると、地上を走っていた上毛電鉄とは違って窓の外の眺めが良い。電車が利根川を渡る頃、それまでは中腹から上を雲の中に隠していた赤城山の輪郭が見えるようになり、そのまま目を西側に転じていくと、子持山や榛名山の山並みが続いている。いつかまた上毛電鉄を訪れる時には、今度は冬晴れの日を選んでみようか。「赤城下ろし」は寒そうだが、そんな季節だからこそ出会うことが出来る凛とした山々の姿を眺めてみたいものだ。

13:20に高崎駅に到着。家族へのお土産に「鶏めし弁当」を買い求め、上野東京ラインに乗車。電車を乗り換える赤羽までの1時間半の間、グリーン車の二階席で昼寝を決め込むことにしよう。術後4ヶ月にして初めての遠出。良く歩き回ったが特に疲れも感じず、幸い胃腸にも全く問題は起きなかった。そしてそのおかげで、初めて訪れた上毛電鉄沿線のあれこれを私なりに楽しむことが出来たのは何よりだった。

やはり、乗り鉄はしてみるものである。

「私」の解消 [読書]

8月16日(水)、6連休になった会社のお盆休みも最終日を迎えた。だが、東京は終日雨が降り続き、街は人通りも少ない。8月のど真ん中だというのに気温も低めで、盛夏らしからぬ冴えない一日だった。

毎年この日は、お盆で里帰りしていた祖先の霊を送り出す「送り火」、いわゆる大文字焼きが各地で催される。こういう時代になって、火をLEDに切り替えた地域もあったそうだが、いずれにしても大文字焼きのニュースに接すると、夏も残り少なくなったなあという淡い寂寞感に囚われてしまう。それは還暦を過ぎた今でも、私の中では子供の頃とあまり変っていないようだ。

もっとも、さすがにこの歳になって、全く無邪気に夏休みを過ごしていた子供の頃との違いがあるとすれば、お盆のせいかこの時期には自分がどこか仏教臭くなることだろうか。会社の夏休み最後の日、雨の中をわざわざ出かけるほどの用事もない私は、数日前に買った南直哉(みなみ じきさい)氏の新書本を読んでいた。著者は大学を卒業後、数年の会社員生活を経て仏門に入り、福井の永平寺で20年も修行を続け、今は恐山にあるお寺の院代を務めるお坊さんである。(以下、青字部分は本書からの引用。)

幼少の頃から病弱で、激しい発作による呼吸困難に苦しみ続け、間もなく迎えるかもしれない「死」とは何か、それとは逆に「生」と何かを子供なりに考え続けたという著者。やがてそれは「自分の存在の根拠とは何か」という問いに発展し、高校時代には哲学書・思想書の類を読み漁ってみるのだが、肝心なところがわからない。とりわけ、自分が存在することの根拠を“唯一絶対”の創造神の存在に投げてしまうキリスト教の考え方には、ついて行けなかった。

そんな著者は、やがて日本曹洞宗の開祖・道元禅師の『正法眼蔵』にある有名な一節に出会う。

「仏道をならふといふは、自己をならふなり。自己をならふといふは、自己を忘るるなり。」

そもそも「この『私』はそれ自体で本当に存在するのか。その一貫性を根拠づける何かがあるのか。」 「昨日の『私』と今日の『私』が同じ『私』であることの証明は、昨日の『私』はすでにいない以上、無理」であるならば、「今までも、今も、今後も存在する『私』を当たり前のように前提にすること」もまた無理なのではないか。まして「『私』の存在は『自己決定』によって始まったわけではない」のであれば、「『自己』自体が幻想に過ぎない」 つまり、「一貫して変わらない(と思い込んでいる)“私”の存在が、老・病・死の苦しみの大前提」なのだ・・・。

「(中略)仏教は根拠を求めて苦しむ人間に根拠を与えて救うのではなく、そのような人間の在り方そのものを解体することによって、『苦しみを消去してしまえばよい』と考えるのです。

これは、どう考えても尋常な話ではありません。どう転んでも仏教が「ヒューマニズム」になることは金輪際ありません。『ありのままの自分』を大切にするような考え方と真逆にあるのが、仏教なのです。

これほど極端な考え方に、シンパシーを感じる人が昔から今までかなりの数存在し続けてきた、考えると不思議なことです。」

ブッダや道元の言葉を通じて、「自己」の実在を否定する仏教の考え方に巡り合った著者は、「これは、“絶対に正しい何か”の話とは別物だ。何の確信もない。でも仏教を選択するのだ」という“賭け”に出て仏門に入り、結果的に今に至っているという。

そんな経緯があるためか、本書における自分の仏教についての考え方は基本的に偏っており、一般的な仏教を知りたい人には向かないと著者は謙遜している。だが、本書の後段で著者も述べているように、「絶対の真理」や「絶対者」の存在を前提にしていて「答え」がひとつでなければならない宗教とは異なり、仏教が投げかけるのはあくまでも「問い」であって、それに対する答えの出し方は様々なのだから、著者なりの仏教論があっていいのではないか。読者の一人として、少なくとも私はそれを楽しませていただいた。

「苦」、「無常」、「無我」、「縁起」、「因果」、「業(ごう)」、「空」・・・。仏教書を読めば必ず出て来るキーワードに関する著者なりの説明も、なかなか興味深い。普段から明快な文章を得意とする著者の手にかかっても、様々な比喩を用いながら理解のヒントを提供するという手法を用いざるを得ず、言わんとしていることを読者はそこから懸命につかみ取ろうとするしかないのだが、そもそも仏教とはそういうものなのだろう。「不立文字」にして「教外別伝」なのだから。

本書のクライマックスは、「『悟り』―それは『開けない』」と題された章である。

まず、「煩悩」とは何か。それを「本能的な直接性を失って、それが『意識』と『言葉』を持つ人間における欲望として発現する」ものと説く。本能としての「空腹を満たすこと」と煩悩としての「美味しい」とは別物で、前者は物理的に満腹になればそれで終わりだが、後者には際限がない。同じ理由で、「所有」に対する欲求も「煩悩」の最たるものだろう。

そこで、「煩悩にとらわれた凡夫がブッダの教えに従って修行して、悟った結果、煩悩をコントロールするか、煩悩を滅して解脱し、最後は涅槃に至る」という仏教のプロセスが始まるのだが、多くの場合、修行と苦行を混同し、或いは修行それ自体が自己目的化し、目指すところの「悟り」とは何かを取り違えているという。

「人間の『煩悩』や『欲望』が意識や言語に深く浸透されている」のであれば、煩悩による苦しみは「『私』という在り方(=『私』という言葉を使う実存)でいる以上は決して解決し」ない。ならば「問題の解決は『欲望』の消去ではなく、欲望する『私』の解消、或いは改造」、言い換えれば「『無常』であるにもかかわらず、それ自体で存在していると思い込むような『私』の錯覚を解消すること」になり、そのために座禅や瞑想などの修行方法が伝えられて来た。

しかしながら、「そのような修行が結果的にもたらす心身状況を特別視して『真理』と考え、結果的に『実体』化すること」は避けねばならないという。修行によって得られる一種の恍惚感を以て「悟った」などとしてはいけないということだ。これは「決して完結しない修行」であって、道元が言うところの「悟った上にも悟る(悟上得悟)」という姿勢が肝要だというのである。

そして、その修行としての「座禅」。道元の「只管打坐」という言葉がつとに有名だが、著者によればこれは「ただ坐る」という意味で、「『悟り』のための座禅を否定する言葉」だという(!)。座禅を重ねて行くと次第に感覚が開放され、身体の内外を区別する感覚が曖昧になって、やがては「非思量」という、自意識が融解してしまう状態になるそうなのだが、それでも「ただ、そうなる――というだけのこと」で、それがブッダ本人の到達した境地と同じかどうかを決める根拠は一切ない、と突き放している。本書の表題である「『悟り』は開けない」とは、そういう意味なのだろう。

然らば、歴史的事実としてはゴータマ・ブッダの死を意味する「涅槃(ニルヴァーナ)」とは何か? 「悟りの境地」とは、要するに「死」と同じことなのか?

例えば“唯一絶対”の神によって「自己」の存在が与えられ、その「自己」を実体のあるものと考えるならば、「『自己』のうちに『自己』であることを根拠づける不変の何ものか」、つまり「『霊魂』のようなもの」の存在を想定することになる。ならば死とは生きている世界から(霊魂が)移動するだけで、それが最終的に天国へ行くのか地獄へ行くのかはともかく、「自己」の存在は永遠に変わらない。それが「古今東西、最も一般的な死の考え方」だと著者は言う。

それに対して仏教では、自分の死を自分で語ることは誰にも出来ないのだから、死が何であるかは絶対的にわからないものだとしたうえで、生と死は対立概念ではなく、「『生きている』とは『死んでいくこと』」であり、「死に侵された生こそ『自己』が実存することの『無常』」と考える。とすれば、「『自己』が生きる意味(=『自己』の存在根拠)を欲望し続けることを止めてしまえば、死も無意味になる」わけで、「無意味でわからない死を、無意味でわからないまま受容すること」、「その無意味を怖れることも、その無意味に憧れることも、無視することも欲望することもなく、ただ受容する態度が、『死』を『ニルヴァーナ』に転換する」のだという。さすがにここまで来ると、凡夫の私にはまだ十分に呑み込めていない、というのが正直なところではある。

では、座禅という修行を重ね、「自己」の実存への欲望を滅することが出来たとして、その先はどうするのか。実践することが最も重要とされる仏道は、畢竟何のためにあるのか。そのことへのキーワードとして、筆者は「他者の受容」を挙げている。

既に述べたように、死が何であるかは絶対的にわからない。それと同じく、我々には絶対にわからないのが「他者」である。絶対的にわからない死を「わからないもの」として受け入れることは、やはり絶対的にわからない「他者」を「わからないもの」として受容することと根底で繋がっているのだと、著者は説明する。

「まず座禅という方法によって『自己』の無根拠さを自覚する。この自覚において、『自己』がそれ自体で存在するのではなく、『他者から課された自己』という構造で存在していることを認識する。このいわば『自己』の初期化から、再度『他者』といかなる関係をつくり出し、それによってどのように『自己』をプログラムし直して起動させるかを問う――。」

このことを著者は「『自己』を『他者』に向かって切り開く」とも表現している。他者との対話を成り立たせ、「他者との間に利害損得とは別の関係をつくり出」し、「自他に共通の問題を発見して、一緒に取り組む」こと。そして、「仮にその行動から利害が生じるなら、そのときは一方的に自分が他者に利を譲る覚悟をする」こと。それが仏道だというのである。

考えてみれば、「我思う、故に我あり」という西洋の啓蒙主義を土台にして近代資本主義が勃興し、その資本主義の枠組みの中で経済効率の更なる向上を日夜追い求めることが世界のスタンダードになってから、もう既に久しい。けれども、とりわけ1990年代以降の米国で金融とITが興隆して以降、世界は大きな金融危機を度々経験する一方で所得格差は拡大の一途を辿り、行き過ぎた資本主義経済がもたらす弊害はもう誰の目にも明らかである。資本主義の原動力は「我思う・・・」どころか、今や「我所有する、故に我あり」だ。こうして資本主義経済と市民社会、議会制民主主義との間のバランスが崩れてしまったことが、移民・異教徒・富裕層などへの激しい憎悪を呼び、世界各国はテロの横行に揺れている。

そのような風潮の中で、著者が説明するような仏道の実践は極めてハードルが高いと言わざるを得ないし、まずは修行を続けて「自己」を求める欲望の解消を図るというのは、いかにも遠回りなアプローチであるようにも見える。それこそ、ブッダの言うように「犀の角のように独り歩む」覚悟が要ることだろう。しかしながら、中庸と寛容の精神を持って他者を受容するこうした仏道の実践でも行われない限り、このまま行けばこの世は利害が衝突するばかりの本当にとんでもない世界になってしまうのではないかと、本書を読み終えてからその思いを新たにした。

同じ日の夜、日経新聞の夕刊に目を通していると、シンクタンク出身で現・法大教授の渡部亮氏がコラムにこんなことを書いていた。米国では、日本では考えられないような超高所得の資産家や企業家が誕生し、その政治献金によって連邦議会議員に圧力をかけ、自らの利権擁護を図っていることについての評論である。具体的には、高所得者からの圧力を受けて、社会福祉関連支出を削減し、その分を高所得者の減税に充てようと、トランプ政権が医療保険制度改革法(いわゆるオバマケア)の廃止を議会に上程。しかしながら、低所得者の医療費負担増が自らの票田に影響する民主党と共和党穏健派がこれに反対、その他の税制改革法案も滞っていることを指している。

「表面上これは政治問題だが、その背景には経済の論理が民主主義の論理を圧倒してしまったという事情がある。経済成長や利益追求を優先した結果、繁栄の基盤であった議会制民主主義や健全な市民社会が危機に瀕している。低所得者向け減税や社会福祉支出などの所得再分配政策を行わないと、米国の社会的混乱は激化するであろう。

資本主義は所得格差や金融危機といった弊害を生みやすい。民間の利益追求の行き過ぎを政府が制御する必要があるが、経済的利権がらみのイデオロギー対立によって制御不可能になっている。」

(2017年8月16日付 日本経済新聞夕刊 『十字路』より抜粋)

私たちは、この日本をそんな国にしてしまってはいけないのである。

仏の国の通史 [美術]

8月11日(金)、今年から始まった「山の日」のおかげで、お盆休みを合わせると会社は来週の水曜日まで6連休だ。

私は今年の4月下旬に開腹手術を受け、今はまだそこからの養生過程にあるので、山の日といっても山歩きはまだ封印中である。もっとも、この夏は特に8月に入ってから天候不順が続いており、東京では何だかんだ毎日雨が降っている。この時期に山へ行っていたとしても、山頂から一望千里という訳にはいかなかっただろう。

この日は夕方から家内と上野に出かけ、東京国立博物館で開催中の日タイ修好130周年記念特別展『タイ ~仏の国の輝き~』に足を運んでみた。

私が1996年から2003年まで香港に赴任していた間、仕事でも家族旅行でもタイにはよく出かけたものだ。独特の民族文化を今も色濃く残した非常に特徴のある国で、どこへ行っても食べ物は美味しいし、暑さの中で万事ゆったりと物事が動いていく感じが好きだった。そして、私たち日本人にも親しみのある仏教が今なお非常に盛んだが、それは我が国のものとは随分と有り様の異なる仏教で、そこが何ともエキゾチックである。そんなタイに残された仏教美術の名品を通じて同国の歴史と文化に触れるという企画。東京メトロの車内で盛んに流れる広告を最初に見た時から、これは行こうねと家内と話していたのだった。

東京国立博物館は毎週金曜日が21時閉館なので、遅い時間からでも展覧会を楽しめる。この日、私たちは17時半過ぎに入場。祝日の夕方だが、世の中はお盆の帰省の初日ということもあってか、博物館の中はガラガラで、実にゆったりと展示物を鑑賞することが出来た。

特別展の鑑賞を始めて感心したのは、展示物の説明と共に、タイという国の歴史そのものに関する説明が実にわかりやすいことだ。

家に帰って高校時代の世界史の教科書をひっくり返してみると改めて気付くのだが、タイを含めた東南アジアの歴史に関する教科書の記述は、さながら中国史とインド史の谷間にすっぽりと落ちていて、極めて断片的にしか述べていない。だから、私自身も極めて不勉強なことに、タイという国の通史を全く理解していなかった。東南アジアにあって帝国主義の時代に欧米列強の植民地にならなかった唯一の国、という断片的な知識がかえって邪魔をして、遥かな古代からタイ人の王国が連綿と続いて来たかのようなイメージを勝手に持ってしまっていたのである。

ところが、タイの地理を改めて整理してみればわかるように、この国の北部はユーラシア大陸の一部でインドシナ三国やミャンマーと陸続きだ。そして南部のマレー半島から南はマレーシアやインドネシア、そしてフィリピンなど島嶼部の多い国々との船での往来が古来盛んで、それはインドと中国を結ぶ海上交易のルート上にある。だから、古くはヒンドゥー教、その後はイスラム教の文化が入り込み、民族的にも華僑や印僑のプレゼンスが大きい地域だ。要するに、極東の島国に住む私たちとは比べ物にならないほど、タイは歴史上、周辺の民族に揉まれ続けて来たのである。

チャオプラヤ川の肥沃なデルタが広がるタイの平野部には、BC36世紀にも遡るという世界でもかなり早期の農耕文明が興り(世界遺産にもなった遺跡あり)、AD6~11世紀にかけてチャオプラヤ川沿いのタイ中央部から北部にかけて都市国家が成立。これが世界史の教科書にも一応名前だけが載っているドヴァーラヴァティ王国である。これを形成したのはモーン族という、古くから東南アジアに居住していた、肌が浅黒くて目がギョロッとした民族だそうだ。

ついでながら、タイ国政府観光庁のHPには

「かつてはタイ族の起源は中国から南下した民族であるとされていましたが、以上のような先史時代の遺跡、またドヴァーラヴァティ王国やクメール王朝などの史料から、現在その説は否定されています。」

という風にきっぱりと書かれているところが面白い。「俺たちは中国人の末裔なんかじゃないぞ!」という気概を見せているようで。

そのドヴァーラヴァティ王国では上座部仏教の信仰が篤く、造営された数多くの寺院に法輪が造られたという。「車輪が転がるように仏陀の教えが広まることを意味する」法輪が盛んに造られたのはこの王国の大きな特徴なのだそうだ。

(7世紀に造られた法輪)

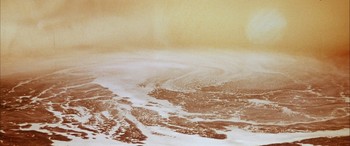

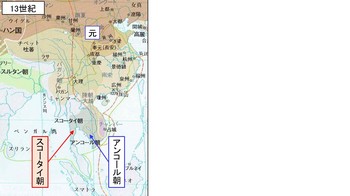

その後、7世紀頃から現在のカンボジアでクメール族の王国が隆盛になり、ドヴァーラヴァティから独立して9世紀にはアンコール朝が成立。11世紀には強大になってタイ中央部も勢力下に治める。有名なアンコール・ワットが建設されたのは12世紀初めのことである。(このアンコール・ワットに象徴されるように、クメール族はなぜかヒンドゥー教の強い影響を受けていた。)

しかしアンコール朝の繁栄も長くは続かず、中国を支配したモンゴル人の元の勢力がインドシナにも及び始めると、アンコール朝の支配下にあったタイ族が玉突きのようにして雲南地方から南下。13世紀前半にタイ中北部を支配してクメール族の勢力を駆逐する。こうして成立したのが、タイ族初の王朝となるスコータイ朝だ。「幸福の生まれ出ずる国」という意味を持つこの王朝下では上座部仏教に基づく仏教文化がいよいよ栄え、タイ語の文字や文学が生まれるなど、現在にも繋がる「この国のかたち」が形成されていく。日本でいうと鎌倉時代の初期にあたる。

特別展に展示された14~15世紀のこの王朝下の仏像は、私たちが一般的に持っているタイの仏教文化のイメージそのものではないだろうか。

その後、14世紀半ばになると、スコータイの南にアユタヤ朝が成立。これがスコータイを併合し、東のクメール王国にも侵攻して首都アンコールを陥落させる。以後400余年の間、この王朝は国際交易国家として栄え、秀吉・家康の時代には朱印船貿易に携わった日本の商人たちもここに集い、日本人町も誕生した。言うまでもなく山田長政(1590~1630)が活躍した時代である。(日本人町に集まったのは商人だけではなく、戦国時代末期に主君を失った浪人たちが傭兵として海を渡ったケースも多かったのだ。)

(薙刀を持っているのが日本人義勇兵)

しかし、アユタヤ朝はその成立以降、西に隣接する現在のミャンマーを支配していた王朝と何度も戦火を交えた。その中で1765~1767年にかけて起こった戦争で首都アユタヤは陥落し、街はミャンマー軍によって徹底的に略奪・破壊され、アユタヤ朝は完全に滅亡してしまった。

私は香港駐在時代に家族を連れてアユタヤを訪れたことがある。石造りの仏教遺跡の数々を巡り、それらがミャンマー軍によって破壊されたという説明も受けたのだが、まるで古代遺跡のように風化したその様子から、ミャンマーとの戦争とは、例えて言えばポエニ戦争(ローマvs.カルタゴ)のような古い話なのかと恥ずかしながら思っていた。しかし、それが18世紀の戦争だったとすれば、それなりに砲火(少なくとも銃火)を交えるような戦争だったのではなかろうか。

(アユタヤの遺跡の一つ、ワット・プラシーサンペット)

このアユタヤ朝滅亡のあたりから、世界史の教科書においてタイに関する記述はなくなり、その次は帝国主義時代の列強諸国による東南アジアの植民地化の話まで飛んでしまう。だが実は、1767年のアユタヤ朝滅亡の後、15年間の争乱を経る中でタイ族の勢力はミャンマー軍を再び撃退し、1782年にチャオプラヤー・チャクリーが内乱を鎮めてラーマ1世として即位。これが現在も続くラッタナコーシン朝(またはバンコク朝)である。

その後、19世紀半ばに王位にあり、映画「王様と私」で有名なラーマ4世の時に清朝への朝貢を止めて冊封体制から脱し、西洋との自由貿易を開始。続くラーマ5世の時代に数々の近代化政策が実施された。因みに、今年で「日タイ修好130周年」という1887(明治20)年の日タイ修好通商宣言は、このラーマ5世の外交政策の成果物なのである。

首都バンコック最大の観光地の一つである「エメラルド寺院」は、ラーマ1世の時代に建てられたものだ。予備知識を何も持たずに行くと、奈良や京都の名刹のように古いものと考えてしまいがちだが、実は日光の東照宮より150年以上も後に建てられたもので、タイの歴史の中ではかなり新しい存在なのである。

(Google Earthで俯瞰した「エメラルド寺院」)

仏像を鑑賞するというよりも、私の場合は今回認識を新たにするになったタイの通史の方に目が行ってしまったが、こういう機会に学び直すことが案外あるものだと思った。タイの通史をもう少しきちんと頭に入れていたら、香港駐在時代に何度も足を踏み入れたあの国の姿をもっとまともに見つめることが出来たかもしれないという大きな後悔も含めて。人間、還暦を過ぎてもなお、まだ知らないことだらけだと痛感している。

いつもなら東京国立博物館の特別展は黒山の人だかりなのに、「山の日」の夕方に訪れた今回は入場者も少なく、展示室のソファーからもゆっくりとタイの仏様の微笑を鑑賞することが出来た。金曜日の夜に行くのはおススメである。

外に出ると日没後の残光がそろそろ消えようかという頃で、本館のライトアップが美しかった。

Fさんを悼む [自分史]

8月9日(水)、ここ最近にしては少々遅くまで会社に残っていた。還暦を過ぎたこの歳になっても、どうしてもその日の内にやっつけておかねばならない仕事というのが時にはあるものだ。集中してPCに向かっているうちに、つい時を忘れてしまった。

帰宅してシャワーを浴び、晩飯をつまみながら日経新聞の夕刊に目を通していると、直近の物故者に関する追想記事が2面に載っていた。そして、そこにあった顔写真を見た次の瞬間、もう30年近く前の遠い記憶が私の中に次々と甦り始めた。その写真は、私が30代のまだ前半だった頃にロンドンの現地法人でお世話になったFさんの、トレードマークとも言うべき笑顔だった。そのFさんが亡くなられたのは約2ヶ月前、今年の6月半ばのことである。

ロンドンの金融街、シティ。その南端にあるCannon Street駅で地下鉄を降りて、私が現地法人のオフィスに「初出勤」をしたのは、1988年4月25日(月)の朝のことである。その日から一年間、私は東京の本社からの業務トレーニーとして、そこにお世話になることになっていた。当時の私は新卒入社の8年目。前々年の5月に結婚し、前年11月には長男が生まれたばかりだった。

当時の会社には「勤務地希望調査」という制度があって、各々の社員が現在の部署で仕事を続けたいのか、或いは異動の希望があるのか、後者の場合にはどんな分野の仕事をしたいのか、その希望を(一応ではあるが)職制を通じて人事部が定期的に吸い上げる仕組みになっていた。以前の部署で海外とはおよそ無縁な仕事を4年近く続けていた私は、この勤務地希望調査で「国際業務」と「市場関連業務」に手を挙げていた。その数年前から私の会社が属する業界では、外圧によって規制緩和が段階的に始まっており、会社としても国内の伝統業務ばかりに拘ってはおられず、「海外」と「市場」にも強くなる必要があった。そういう時代が早晩やって来るのなら、私も若い内にそれを経験しておきたかったのである。

そんな希望を出していた私を、当時の部署の部長であったIさんは精一杯後押しして下さったようだ。その結果、1988年2月の中頃に人事部から異動の内示が私にあり、4月からロンドンの現地法人で一年間の業務トレーニーに出よとのこと。

そのロンドン現法とは、規制緩和が日本で今後も更に進み、業界と業界を隔てる垣根が取り払われた時のために、既にそうした規制のない英国で垣根の向こうの仕事の経験を積んでおくことを目的に、1970年代に設立されていた。垣根の向こうとはまさにマーケットを相手にする業務。ならばロンドン現法での業務トレーニーとは、要するに「国際業務」と「市場関連業務」を同時に勉強して来いという訳だ。あまりの「願ったり叶ったり」に、私はしばらく茫然としてしまった。

異動の内示を受けて、改めて部長のIさんに挨拶をすると、

「いやあ、おめでとう!ロンドン現法の社長はF君だろう? 君のことを宜しくって、今度手紙を書いておくよ。」

と言って下さった。「筆まめ」で有名だったIさんも、ロンドン現法を率いる社内きっての国際派Fさんも、共に私が卒業した高校の大先輩だった。

Bank of Englandからは目と鼻の先にある大きなビルの上層階。その社長室で初めてFさんと対面した。眼光鋭く、極めて理路整然とした語り口、しかし人柄は実に穏和で、その人懐っこい笑顔が大きな魅力、というのが私の受けたFさんの第一印象だった。

「私は入社してから7年間、ずっと国内の仕事ばかりしていたので、『海外』や『市場』はまだ何にも知りません・・・。」

「だからトレーニーとして来たんでしょ? 遠慮することはない。わからないことは先輩たちに何でも質問してみなさい。皆忙しそうにしてるけど、聞けばちゃんと教えてくれるから。聞けるのは今だけだよ。」

Fさんにそんな風に励まされて、ともかくもロンドンでの私の第一歩が始まった。

(ロンドンの金融街・シティ)

ロンドン現法は、日本からの派遣社員が20名、現地スタッフが約200名の大所帯だった。それにもかかわらず、社長のFさんは現地スタッフ一人ひとりの顔と名前をよく把握しておられ、オフィスの中では分け隔てなくあらゆるメンバーと気さくに接しておられた。最近の言葉でいう「上から目線」とはおよそ無縁の人で、いつも私たちと同じ高さから語り掛け、多くのヒントを与えて下さったのである。

そして、「弁舌爽やか」とはこの人のことを言うのかと思うほど、実に明快で説得力のある話し方。しかもFさんの英語は日本語のそれと同等かそれ以上に雄弁で理知的なのだ。わかりやすくて知的だから誰もがFさんの話を聞きたがり、誰とも気さくに接してくれるから日本人・外国人を問わずFさんの周りには自然と人の輪が出来る。それがFさんのお人柄だった。Fさんを知る人はおそらく全員が、こんな所に限りない魅力を感じていたはずである。短い期間ではあったが、ロンドン現法の末席のそのまた末席からFさんの薫陶を受けたことは、私にとってかけがえのない財産になった。

1988年といえば、その頃の日本は空前の株価バブルに酔っていて、いわゆるジャパン・マネーがロンドン市場を席捲していた。株価が上がるからワラント債の発行ラッシュで、ロンドンでは毎週のように日系銘柄のワラント債の調印式が開かれていた。そのおかげで現地の日系社会も羽振りが良かったのだが、その年の夏を過ぎると昭和天皇の容態悪化が本国から連日伝わるようになり、「歌舞音曲の自粛」はロンドンにも及び始める。日系企業の派手なパーティーなどは潮が退くようになくなった。

そんな中、Fさんが6年にわたる現法社長の任務を終えて東京の本社に帰任されることになった。10月の終わり頃だっただろうか、自粛ムードの真っ只中で私の会社は現法社長交代パーティーを敢えて開き、歴史のあるロンドンのホテルに多くの取引先・関係先を集めた。無論、日系社会のためだけのパーティーでは全くなく、極めてオーソドックスな内容だったから、何ら誹りを受けるようなものではない。そして会場では日本人・外国人を問わず、実に多くの人々がFさんとの別れを惜しんでいた。

(Fさんの社長交代パーティーが開かれたロンドンのホテル)

それから、歳月は流れた。本社に帰任されたFさんは当然のように役員に選ばれ、最後は会長にまでなられた。そして私が香港に駐在中の、あれは2001年の初夏の頃だったと思うが、Fさんが中東への出張の帰りに香港に寄って下さったことがあった。おそらくフライトの乗り継ぎの関係で香港経由の帰国になって、それなら会社の拠点に寄ってみようということになったのだろう。

本社の会長が来るともなれば、拠点長が空港まで出向き、会長様御一行をお迎えして道中をご案内するのが普通なのだろう。だが、お伴も連れず我が身一つで中東を歴訪されていたFさんは、香港拠点長のMさんに予めこう伝えていたという。

「香港での出迎えは要らない。空港に車を回して、ドライバーがわかるようにだけしといてくれればいい。後は自分でホテルにチェックインしてからオフィスへ顔を出すよ。」

実際にそうやってFさんは独り飄々とオフィスに現れたと、後になってMさんの秘書が語っていた。

拠点長のMさんがFさんを連れて、オフィスの中を一回り。現地スタッフ達と打ち合わせをしていた私たちの部署のドアが開いた。

「ここはプロファイのチームで、あそこにヘッドのK君が座っていますよ。」

Mさんの声が聞こえた次の瞬間、私は10年ぶりぐらいにFさんと目が合った。

「あっ、Fさん。すっかりご無沙汰しています!」

「いやあ、どうも暫く。それにしても君、相変わらず血色が良くて元気そうだねえ。」

「ありがとうございます。まあ、ご覧の通りの酒池肉林の香港ですから、おかげさまで栄養だけは足りてます。(笑)」

Fさんの近くへ行って挨拶をした私は、半袖ポロシャツにチノパン、首から携帯電話をぶら下げた全くの現地スタイル。今日はFさんが来られるから背広にネクタイ、という発想は私たちにはなかった。そして、Fさんもお互いにフランクな接し方を寧ろ好まれた。

ついでながら、ここまで「Fさん」と綴って来たように、私の会社では人を肩書では呼ばないのが伝統だった。上下の垣根が低く、虚礼が実に少なく、相手が部長だろうが役員だろうが「〇〇さん」と呼んで、社内ではどこでも自由闊達な議論をしていた。そして、Fさんはまさにそういう社風を象徴するような人だった。

翌日の朝はFさんが宿泊していたホテルに集まり、6人ほどでFさんを囲む朝食会。ここでも和気藹々と色々な話題に花が咲き、相変わらずのFさんの人を惹きつけるお話を皆が楽しく拝聴することになった。どんなに偉くなられても決して威張るところのない、気さくなFさんのお人柄は本当に昔のままだった。

その翌年の春、私の会社と他2社との合併が正式にスタートした。以前の会社としては最後の会長となったFさんは、その合併を機にご退任。程なく外資系企業の日本法人の会長へとスカウトされた。内外に知己の極めて多かったFさんのことだから、まさに引く手数多だったのではないだろうか。

だがそれから数年を経て、Fさんは病魔に襲われることになった。それも、英国の高名な物理学者スティーヴン・ホーキング博士と同じASL(筋萎縮性側索硬化症)という原因不明の難病だった。筋肉の萎縮と筋力の低下が進んでいく病気で、Fさんはやがて言葉を発することが出来なくなった。スカウト先の会長職を辞されたのは致し方のないことだった。

あの弁舌爽やかなFさんが言葉を話せなくなってしまった。周りの者でさえ何とも残念に思ったのだから、ご本人にとってはさぞかし不本意なことだったろう。けれどもFさんはそれを筆談にかえ、やがてそれも出来なくなると視力入力のパソコンなども駆使して、世の中に色々なことを発信し続けたという。最新の技術に常に興味を持ち、病床にあっても常に前を見続けておられた。

「病床で書いた英語のスピーチの表題は『A POSITIVE LIFE』(前向きな人生)。これ以上にFさんをよく表している言葉もない。」

日経新聞の追想録は、こう結んでいる。

以前にも書いたことだが、私はこの春に初期の膵臓癌が見つかり、4月の終わりに開腹手術を受けた。それから3ヶ月が経過した今の時点で、体の回復具合は想定の範囲内にあり、各種の検査を通じて現時点で転移は見られないとの医師の話だ。そして、将来の転移リスクを可能な限り減らすべく、今月からは抗がん剤の服用が始まっているが、その副作用との兼ね合いを図って行かねばならず、将来のことも考えると、まだまだ不安は拭えないというのが本音のところだ。けれども、難病の中にあっても終始前向きであり続けたFさんの写真を眺めていると、癌の一つぐらいでクヨクヨしていてはダメなんだと、あの忘れようもない笑顔がそう教えてくれているように思う。

2017年6月19日没、80歳。Fさんの「お別れの会」は、お盆明けの8月21日に東京のパレスホテルで行われるそうである。

合掌