ワンサイド・ゲーム (2) [政治]

私が成人して初めて国政選挙の投票をしたのはいつだったのか。当時の記憶は全く残っていないが、調べてみるとおそらくそれは、1976(昭和51)年12月の第34回衆議院議員選挙だったはずである。それは、三木内閣の下で行われた総選挙だった。

田中角栄首相の華やかな登場と、金脈問題による退陣、そしてロッキード事件の発覚は私の高校・浪人時代の同時代史だ。三木内閣は、その田中退陣を受けた後継者の指名争いで自民党が分裂の危機に直面する中、いわゆる「椎名裁定」によって生まれた政権だった。

クリーンなイメージを打ち出していた三木首相は、政治資金規正法の改正を進めた他に、ロッキード事件の徹底究明を約束。田中逮捕にあたっては「伝家の宝刀」たる指揮権発動を行わなかったので、自民党内の強い反発を買い、いわゆる「三木おろし」が始まる。閣僚の署名反対によって首相の解散権は事実上封じられ、衆議院は任期満了まで待っての選挙となった。冒頭で触れたように、それが恐らく私にとって始めての選挙権の行使であったはずだ。

そして、その選挙で自民党は前回から22議席を減らして単独過半数を割り込む249議席(511議席中)となり、既に自民党を離党していた河野洋平らによる新自由クラブが17議席を獲得。政権交代には至らなかったものの、投票率は73.45%だったというから注目を集めた選挙ではあったのだろう。選挙結果を受けて三木内閣は総辞職に追い込まれ、政権は福田赳夫に回って来ることになった。

1955(昭和30)年の保守合同以来、細川護熙の短命政権と先般の民主党による3年4ヶ月の政権を除き、自民党はずっと政権与党であり続けた。官僚組織と一心同体のようにしてこの国を取り仕切ってきたその姿は、明治期に吏党(政府を支持する政党)としてスタートしたエスタブリッシュメント、立憲政友会の戦後版と言うべきだろうか。

もっとも、戦前の日本では吏党の政友会に対抗して、民党の系譜である憲政会・立憲民政党の存在があり、大正時代以降しばらくの間は二大政党制が実現し、交互に政権を担当する時代があった。それに対して戦後の自民党には、立憲民政党に匹敵するような対抗馬がいない。

戦後の高度経済成長時代を経て二度の石油危機を乗り越え、世界に冠たる工業力を備えていくまでの日本といえば、自民党政治によって所得の地方分配が図られ、国民全体のパイが増えつつ格差も比較的少ない社会が形成されていった時期である。もちろん、高度経済成長による歪みが公害問題などに現われ、そのことへの批判が社会党や共産党への支持に結びついた時期もあるにはあったが、それが政権交代にまで至ることは全くなかった。

「派閥の集合体で何かと利権が絡み、選挙のたびに党内で札束が飛び交うのは感心しないが、国民全体が総じて平等に豊かになっていく時代が続く限りは、どこかイデオロギーの匂いがする『革新』よりも『保守』(というより、今まで通りの「お任せ」)の方が安心」ということだったのだろう。事実、この時期に自民党を飛び出して、資本主義の枠組みの中で自民党に対するアンチ・テーゼを打ち出そうとした試みは前述の新自由クラブのみであり、それも10年ほどで潰えてしまった。政権とは、自民党内の「派閥の力学」で決まるのが常識だった。

「このころ(1989年7月)、私は安倍派の事務総長をしていた。私に竹下派の小沢一郎さんから『若い連中で後継総裁の相談をしよう』と誘いがあった。

小沢さんを中心に、私、宮沢派の加藤紘一さん、渡辺派の山崎拓さんら各派事務総長クラスが連日、ホテルの一室に集まって協議を続けた。その結果、海部俊樹さんを擁立することで意見が一致した。」

(2012年12月19日 日本経済新聞 『私の履歴書』より)

今月の日経新聞に連載されている森喜朗元首相の回顧録を読むと、こんな時代もあったなあと、ある種の感慨にとらわれてしまう。

その「保守」の世界が割れ始めたのは、バブルの崩壊を経ていよいよ低成長時代の到来が避けられなくなり、国家財政が悪化の一途を辿り始めた’90年代の中頃からである。「瓢箪から駒」で1993(平成5)年7月に細川政権が誕生することになったのも、自民党を離党して新生党や新党さきがけを立ち上げる勢力が登場して議席を獲得し、細川率いる日本新党がキャスティング・ボートを握る形になったからだった。

ミクロ的には、離党の動きは自民党の中での派閥の対立、そして派閥の中での人脈の対立が原因であったのだろう。既得権益の奪い合いもあったことだろう。だが、より巨視的に見れば、これは従来の自民党型の政治システムが「金属疲労」を起こし、新たな時代に対応出来なくなり始めたことの表れであったに違いない。

それからの日本は、橋本龍太郎内閣(1996年1月~1998年7月)の時代に深刻な金融危機を経験し、続く小渕恵三内閣(1998年8月~2000年4月)の下で財政赤字が急速に拡大。そして『私の履歴書』を連載中の森喜朗の時代には、自民党の権威もすっかり地に落ちた観があった。

それに続く自民党内でのガチンコ対決に勝利した小泉純一郎の時代には、「自民党をブッ壊す」という改革路線が一時的に国民の期待を集めたが、党としてその路線は継承されず、ポスト小泉は短命政権が三つも続いたために、2009年8月の総選挙では、さすがの国民も自民党に大きなお灸を据え、民主党がワンサイド・ゲームで政権を取った。そして、今回は再び逆方向へのワンサイド・ゲーム。それも二大政党制の下での再度の政権交代と呼ぶには余りに貧弱な試合内容だった。投票率の低さはそこに大きな原因があるのだろう。

二大政党の一角を自任しながら、理念先行、経験不足、そして寄せ集めの体質で政策を「決められない」民主党は、自民党型政治へのアンチ・テーゼを殆ど実行に移せないまま自壊し、選挙にも大敗した。そして、民主党から飛び出して行った勢力も含め、非自民の勢力は更に諸党に分裂し、私たちにはその名前すら覚えられないほどだ。行き過ぎたグローバリズムに対する揺れ戻しからか、米国ではオバマ再選、フランスでは社会党のロランドがサルコジを退けるなど、世界の風向きはリベラル派がやや優位という風にも見えるのだが、格差の拡大にもかかわらず、日本の民主党はリベラル派を纏める力もなさそうである。

それに対して、捲土重来を果たした自民党は、大敗を喫した三年前からどう変わったのだろう。野党転落前夜の自民党は、諸大臣が不用意な発言をしては更迭を繰り返すなど、全くの人材不足を露呈していたが、それはどう強化されたのだろう。そして、今回の選挙公約を読む限りでは、原発政策もTPPも消費税増税も、自民党の中から早晩「総論賛成、各論反対」が起きそうである。

自民党自身が変われていない。そして非自民の勢力も有効なアンチ・テーゼを打ち出せずにスケールの小さい合従連衡を繰り返している。これで二大政党時代などというのは噴飯物だろう。

『政友会と民政党』 (井上寿一 著、中公新書)の結びにおいて、戦前の歴史を踏まえた教訓として著者は三つのポイントを挙げている。

(1) 二大政党制よりも連立政権

二大政党が政権を奪い合うことが自己目的化するのは無意味である。より重要なことは、複雑な民意を政策に反映させる最適解を求めるための、政党間の協力だ。大きな政党に全てを任せることが政治ではない。

(2) 国民と痛みを分かち合う政治指導者の存在

選挙を意識した甘言を国民の前で弄するのではなく、公のためには辛いけれどもやらなければならないことを掲げ、それを実行する政治家が必要ということだ。戦前には、金解禁と緊縮財政を掲げ、ロンドン海軍軍縮条約の締結を進めた民政党を、たとえそれが苦い薬であっても国民は支持したのだ。現在の日本でも、増加の一途の社会福祉費を賄うための消費税増税に理解を示す国民は多い。

(3) 政治参加に対する国民の政治感覚の回復

政権がどんな体たらくに陥ったとしても、それを選んだのは他ならぬ有権者である。国民は三年前に自民党にお灸を据え、今回は民主党に特大のお灸を据えた。だが、そうなる前に我々は政党の政権担当能力をよく見極めねばならない。そして、選挙を通じた政治選択にきちんと参加して行かねばならない。

投票所で選挙のポスターを見てから考えるのではなく、歴史の教訓も踏まえて、私たちは常日頃から政党をモニターしていくことが、面倒でも必要なのだ。もっとも、そう言う私自身、36年前に始めて衆議院選挙で投票して以来、有権者としてどれほど賢くなったのかと問われれば、それは甚だ心もとない限りではあるのだが。

ワンサイド・ゲーム (1) [政治]

12月16日は、師走の東京にしては随分と暖かくて穏やかな天候の日曜日となった。前日の冷たい雨が嘘のように、朝からきれいな青空が広がっている。

司法修習生として先月から地方都市で暮らしている息子が、用事があって木曜の夜から帰って来ていたので、我家は久しぶりに四人揃っての日曜日の朝食。そして食後のお茶で一服した後、私たちは四人で投票に出かけた。

師走の衆議院選挙は29年ぶりのことだそうである。何かと忙しい時期ではあるが、昔と違って今は期日前投票もしやすくなったから、投票に行けない理由にはならないだろう。私たちが投票所に出向いた午前10時前も、その小学校が近所のスーパーの近くということもあって、「日曜朝市」への買出しがてら投票に来たと見られる家族連れも多く、投票の出足としては悪くないように見えた。

それなのに、終わってみれば今回の投票率は59.32%で、戦後最低記録を更新したそうである。そして、その結果は(メディア各社が事前に報じていた通り)自民党の圧勝と民主党の大敗、そして第三極では「維新」の台頭という姿になった。2005年の「郵政民営化解散」による総選挙以来、与野党どちらかが圧勝するワンサイド・ゲームが3回続いたことになる。

2000年6月の第42回衆院選で民主党が議席数127の第二党に躍り出て以来、日本でも「二大政党時代」の到来が語られるようになった。だが、その後の総選挙は自民・民主両党の政策を争点として民意を問う場になったのだろうか。今回も、二大政党間での政権交代を賭けた選挙であった筈なのだが、それでいてこの投票率の低さは何故なのか。その前に、そもそも我国にとって「二大政党時代」とは何なのだろう。

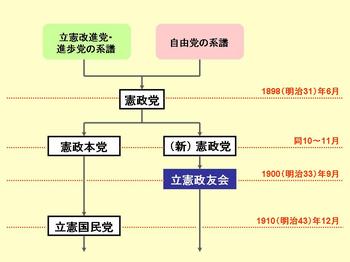

近代日本において、政党には(無産政党を除けば)二つの出自があるとされる。板垣退助に代表される自由党の系譜と、明治14年の政変で下野した大隈重信による立憲改進党(後の進歩党)の系譜である。1898(明治31)年6月、藩閥政治に対抗するために両党は合同して憲政党を結成。日本初の政党内閣とされる第一次大隈内閣(いわゆる隈板内閣)の与党となるのだが、すぐに内部対立が起こり、この年の秋には解党して二つに割れた。旧自由党系の(新)憲政党と、旧進歩党系の憲政本党である。時代は日露開戦の6年前だった。

その2年後、伊藤博文が画策していた新党設立構想に、(新)憲政党の議員の殆どが合流。そこで生まれたのが立憲政友会だ。もはや自由党時代の板垣色はなくなり、国家の利益を最優先し、民党に対する吏党(政府を支持する政党)という、まさに伊藤博文個人の政党となった。そのメンバーには官僚出身者が名を連ね、地方地主や資本家層を主な支持基盤として、以後の日本の保守本流を形成していくことになる。

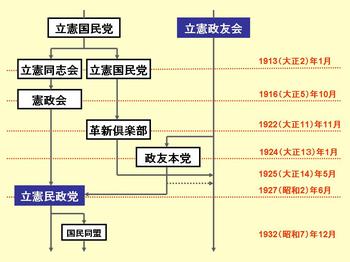

一方の憲政本党系は民党の立場を取る人々だから、政友会に比べると離合集散が多く、以後の経緯も複雑だ。政府を批判する立場である以上、日露戦争のように国全体が一つの目標に向かう時は立ち位置が難しい。野党として政府と政友会との関係をなかなか切り崩せず、内部対立もあって、結成から12年で憲政本党は解党して立憲国民党に衣替え。そして、1913(大正2)年に政友会も含めた政党側が第三次桂内閣を倒した第一次護憲運動(いわゆる大正政変)の頃には、再び立憲同志会と立憲国民党に分裂した。(立憲国民党は後に革新倶楽部へと姿を変える。)

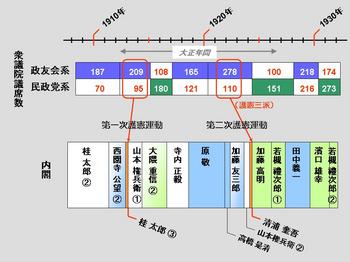

だが、ポスト桂として生まれた山本権兵衛の内閣がシーメンス事件で総辞職したために、隠遁していた大隈重信にタナボタで政権が転がり込むと、立憲同志会は与党となり、反・政友会の諸党を吸収して1916(大正5)年の秋に憲政会を結党。そして大隈内閣による第一次世界大戦参戦の翌年に行われた総選挙で、第一党に躍り出る。しかし、続く寺内正毅内閣で憲政会は野党の立場にあり、選挙にも敗北。逆に、寺内の後に組閣の大命を受けた原敬は、陸・海・外相を除く全ての閣僚に自らが率いる政友会の党員を起用し、日本初の本格的な政党内閣を実現する。政友会と憲政会という「二大政党時代」が確立していくのはこのあたりからのようだ。

そして、大正末期の1924年には、貴族院を背景にした清浦奎吾の超然内閣を「護憲三派」(政友会、憲政会、革新倶楽部)が倒すことになる(第二次護憲運動)。その後、犬養毅の革新倶楽部は政友会に合流し、逆に政友会からは政友本党が分かれて憲政会と共に立憲民政党を結党。時代が昭和に入り、政友会の田中義一内閣の時に行われた衆議院選挙(日本初の男子普通選挙)では、政友会218:民政党216と、両者は拮抗した。普通選挙の実施で有権者の層が広がり、民政党は新興の中産階級や都市住民などの支持を集めたとされる。

田中義一は「満州某重大事件」への対応を巡って昭和天皇の不信を買い、1929(昭和4)年の夏に辞任。民政党への政権交代が行われ、「ライオン宰相」濱口雄幸が緊縮財政と金本位制復帰、そして軍縮に参加する国際協調路線を掲げる。濱口の政策は国民に耐乏生活を強いるものであったのに、翌1930年2月の総選挙では民政党が273議席を得て圧勝。濱口は民意を背にロンドン海軍軍縮条約の調印へと邁進する。戦前の二大政党時代の華と言われる時期である。(この年の11月、濱口は東京駅で凶弾に倒れることになる。)

だが、それは長続きしなかった。

民政党の看板政策であった金本位制復帰が、折から始まっていた米国の株価暴落の時期と重なり、結果的にその後の経済恐慌への傷口を広げることになる。(但し、それは後講釈だから言えることで、バブルの崩壊というのは今も昔も、それが始まり出した頃にはまだ実感が湧かないものだ。) そうした危機にあって、二大政党はいずれの政策が危機をいち早く乗り越えるために有効であるか、本来ならばそれを論戦すべきであったのだが、1931(昭和6)年の年明けの通常国会は、そのような場からはかけ離れていた。

与党への「反対のための反対」に精を上げる野党、多数を背に論戦に応じない与党(凶弾に倒れた濱口首相が療養中で登院できなかったという事情もあったのだが)、そして国会での乱闘騒ぎ。

「『不景気の寒風は肌を裂かんばかりに吹きすさんで居る。失業者三十万、無宿者二千人、これに対する応急の方策は何も考えないで、代議士諸君は右の如き闘争に耽(ふけ)ったのである。果たせるかな議会に対する世論は極度に悪い』(清瀬一郎衆議院議員)

清瀬は二大政党制による民主化に懐疑の念を抱く。日本の二大政党制は『只だ政権争奪の為めの甲、乙両組に過ぎぬ。(中略)其れで争いをしようとするのであるから、腕力の争いをするか、相手方の非行を発(あば)くかの外に、する事がなくなるのは当然である』。

第五九回通常議会は本格的な政策論議をする場でなくてはならなかった。ところが実際には国民の共感を呼ぶような政治の言葉は消え去り、相手をおとしめるいがみ合いに終始した。ここに二大政党制は行き詰った。」

(『政友会と民政党』 井上寿一 著、中公新書)

凶弾に倒れた濱口雄幸がついに息を引き取った日から三週間後の1931(昭和6)年9月18日、満州で柳条湖事件(いわゆる満州事変)が勃発。政府の不拡大方針にもかかわらず関東軍が戦線を拡大する一方、「協力内閣」で事態の打開を図ろうという政友会のアプローチに民政党は閣内不一致を起こし、若槻内閣は総辞職。1932(昭和7)年2月の総選挙で今度は政友会が圧勝を収めたが、首相となった犬養毅は5月15日のテロで命を落とす。二大政党が競い合う形はその後2回の総選挙まで続いたものの、最後に待っていたのは1940(昭和15)年10月に第二次近衛内閣の下で行われた、既成政党の解党と翼賛政治体制への移行であった。

翻って21世紀の現在、軍部の脅威もないのに、「二大政党制」が成果を挙げられずにいる。そのことを考える時、私たちは戦前に学ぶべきことが少なくないようだ。

(to be continued)

政党政治の黄昏 [政治]

政治の迷走がひどい。

マニフェストを掲げた民主党が選挙に大勝した、あの「政権交代」から1年2ヶ月。ある程度予想されたこととはいえ、内政・外交共に新政権の素人ぶりがあちこちで露呈し、人心は既に新政権から大きく離れてしまったと言っていいだろう。

野党時代には溌剌としていた現首相は、今や目も虚ろ。トップがそんな風だから、日本の国自体が諸外国から軽く見られてしまっていて、何とも情けない。自民党時代からの「負の遺産」を引き継いでの船出であったことを割り引いても、大騒ぎしたあの政権交代とは一体何だったのかと、多くの国民が苦い思いで振り返っているのではないだろうか。

思い起こせば、自民党時代の末期は三人の首相が一年おきに替わったが、閣僚もコロコロと替わった。その発言の端々に揚げ足を取り、「年金未納」だの何だのと粗探しをしてはバッシングを与えたマスコミのあり方に最大の罪があったことは言うまでもないが、そもそも国務大臣の器とは思えない人物が起用されては辞任を繰り返したのは、人材不足という自民党の末期症状に他ならなかった。しかし、現閣僚のお粗末な立ち振る舞いの数々を見ていると、(所詮は寄せ集め集団に過ぎない)民主党とてそれは同じことだったのだ。

「二大政党の時代」などと言っても、日本の政党政治の現実は所詮こんなものなのだろうか。いつまでも政治が三流であるがために、一流と言われてきたはずの経済もこのまま落ちぶれていくのだろうか。

かつて、二大政党の間で政権交代が実現したことが、この日本にもあった。それは1929(昭和4)年7月の、立憲民政党による政権・浜口雄幸内閣の成立である。

ライバル政党である政友会の田中義一が率いた前政権は、前年6月に関東軍が起こした満州軍閥・張作霖の爆殺事件(いわゆる「満州某重大事件」)について、関係者の処分をうやむやにしようとして昭和天皇の強い怒りを買い、この年の7月2日に総辞職に追い込まれていた。

「もちろん、憲政の常道からすれば、たとえ数に於て劣勢とはいえ、野党第一党の民政党へ政権が移るべきであった。

後継首班奏請の任にあたる元老西園寺公望は、あわただしい動きや、さまざまにとび交う思惑には目もくれず、この常道を踏んで、民政党総裁浜口雄幸を次期総理に推すことにした。浜口は、その容貌からして『ライオン』というあだ名のある土佐出身の剛直な男である。」

(『男子の本懐』 城山三郎 著、新潮文庫)

1900(明治33)年に伊藤博文を総裁として発足した政友会は、地方の地主らを支持基盤とする保守政党で、大正デモクラシーの波に乗って党勢を拡大し、原敬の時代に政党内閣を実現させたものの、田中義一内閣の頃にはいささか親軍的になっていた。これに対して民政党は「自由・平等」、「格差の解消」といったリベラル色が強く、国際協調路線を掲げ(従って軍部とは距離があり)、都市部の中間層の支持を集める政党だったと言われる。

「ライオン宰相」浜口は蔵相に日銀出身の井上準之助を起用して、金本位制への復帰、緊縮財政を断行し、海軍の強い抵抗を受けながらもロンドン海軍軍縮条約を締結。しかし、1930(昭和5)年11月、東京駅のホームで右翼の青年による銃撃を受け、翌年8月に死去。民政党政権は4月から若槻禮次郎によって引き継がれる。しかし、この若槻内閣に早々に降りかかった災難は、9月18日(浜口の死去の三週間後)に発生して満州事変の発端となった、満鉄の線路が爆破された柳条湖事件だった。

「これまで戦前の政党政治について、その内実は脆弱なものであり、1930年代初頭に種々の困難に直面し簡単に自壊したとされてきた。したがってその後、軍部が明確な国家構想をもたないまま、テロと恫喝によって権力を掌握することとなり、その結果、無謀な戦争に突入していくことになったとの見方が、一般には有力であった。

しかし近年の研究で、じつは政党政治の体制はかなり強固なもので、内外関係をふくめ相当の安定性をもっていたことが、明らかにされてきている。」

『満州事変と政党政治 -軍部と政党の激闘』 (川田 稔 著、講談社選書メチエ)によれば、戦前の日本における政治構想は、前述のライオン宰相・浜口雄幸と、陸軍軍人・永田鉄山の二人によって代表されるという。そして、両者の政治構想の出発点は共に第一次世界大戦であったという。

戦死者900万人、負傷者2,100万人、そして一般市民の犠牲者が1,000万人という未曾有の規模の犠牲と破壊をもたらし、国家の人的物的資源を総動員して戦争を遂行する、史上初めての国家総力戦となった第一次世界大戦。その惨状を目の当たりにしたことを出発点としながら、この二人が正反対の結論を導き出しているのが興味深いところである。

浜口に代表される政党側の思想は、次にこのような世界大戦が勃発すれば、財政・経済共に脆弱で資源を海外に依存する日本は極めて困難な状況に追い込まれるため、戦争の防止を主目的として設立された国際連盟の存在と役割を重視するものだった。日本にとって国際社会、とりわけ東アジアの安定と平和維持は切実な問題であり、だからこそ国際協調路線を取り、ワシントン会議(1921~22年)の場で締結された四ヵ国条約、九ヵ国条約、海軍軍縮条約、1928年の不戦条約という流れを受けて、戦争抑止の枠組み作りに関与し、軍縮を進めることが重要であり、それが国民負担の軽減にもつながるとしたのである。だから、1930年のロンドン海軍軍縮条約も、日本がその締結に向けて努力すべきとの立場であった。

(浜口雄幸 1870~1931)

従って、「国民革命が進行している中国にたいして、その『正当なる国民的宿望』にたいしては、できるかぎりその実現に協力するとの立場であり、ことに、中国の『和平統一』のためには十分な時間を与えるべきだとの姿勢」であり、「国民政府による満蒙をふくめた中国統一を容認すべきだ」とのスタンスであった。(このあたり、「満蒙においては国民政府を許容せず、日本の影響下にあった軍閥張作霖の勢力を温存し、それによって満蒙での日本の権益を維持しようと考えていた」政友会とは異なる路線である。)

これに対して、昭和陸軍の代表で一夕会のリーダーであった永田鉄山は、国際連盟によっては戦争を防止することはできず、新たなる国家総力戦の勃発は不可避と見ていた。従って、平時においても国家総動員のための準備と計画が必要であると。だから軍縮についても、「国際紛争の原因が除去され、国際関係が正義によって厳格に律せられる世界が現出しないかぎり、『平和目的のために軍縮を策する』ことは『順序の転倒』である」とし、国防軍備と資源確保を軽視してはならないとした。

だから永田にとって中国は国家総力戦に備えた資源確保の場であり、とりわけ満蒙は「現実に日本の特殊権益が集積し、多くの重要資源の供給地であり、華北・華中への橋頭堡として枢要な位置を占めるもの」であった。

(永田鉄山 1884~1935)

1931(昭和6)年9月18日に起きた柳条湖事件。政府の不拡大方針にもかかわらず、関東軍は鉄道付属地外にも出兵し、錦州を爆撃し、満蒙新政権の樹立に関わろうとする。当初押されっぱなしだった若槻内閣は11月には反撃に出て、以後の北満・錦州への侵攻を阻止する。内閣総辞職を示唆しながら陸軍大臣に脅しをかけ、宇垣一成朝鮮総督ら陸軍中央首脳部を動かして関東軍を停めた。永田をはじめとする一夕会系の中堅幕僚層に比べて、この時点での軍首脳部は北満チチハル占領や錦州侵攻、満蒙独立国家の建設に関与することには否定的であった。国際社会から一気に孤立してしまうことは避けるべきだという、外交への配慮があったという。10月24日の国際連盟理事会で、期限付撤兵決議案に日本を除く全理事国が賛成したことも圧力になっていた。

だが、間もなく若槻内閣は揺れる。10月に陸軍桜会を中心としたクーデター未遂事件(「十月事件」)が起きたことを受け、「陸軍の根本組織から変えていかなければならないが、そうなると政友会一手ではできない。どうしても連立して行かなければ駄目だと思う。」という犬養毅政友会総裁の意向から「協力内閣運動」が始まると、その是非を巡って閣内不一致となり、若槻内閣は12月11日に総辞職。再び政権交代によって犬飼内閣が発足するも、年が明けると第一次上海事変が発生し、2月には民政党の井上準之助が射殺され(血盟団事件)、3月1日に「満州国建国宣言」。そして5月15日には犬飼が首相官邸で襲われ、政党政治は終焉を迎えた。一方の永田鉄山はその3年後、皇道派将校によって白昼に斬殺された。

『満州事変と政党政治』の著者川田稔は、浜口雄幸に代表される戦前の政党政治に一定の評価を与えている。だが、若槻内閣総辞職の原因となった「協力内閣運動」は、実際には政友会からの揺さぶりだろう。そうやって政権を取り戻した犬養毅は、東京駅で狙撃され療養中の浜口雄幸に国会答弁を強要し、浜口の命を縮めた男である。更に言えば、ロンドン海軍軍縮条約を締結した浜口内閣を、「統帥権干犯問題」を初めて持ち出して攻撃したのは、政友会の鳩山一郎である。やはり政党政治は自分で自分の墓穴を掘ったと言われても仕方がないであろう。

柳条湖事件の発生から、そして若槻内閣の総辞職から、来年でちょうど80年である。政党が軍隊によって脅かされた時代はとうの昔に終わったというのに、今の国会を見ていて感じる虚しさは何だろう。政治家は本当にこの国のことを考えて行動しているのだろうか。

もっとも、その政治家を選んだのは有権者なのである。だから、政治家は「選良」というよりは有権者の質を映し出す鏡というべきなのかもしれない。

満州事変の直後、「『非道きわまる排日侮日』のなか、『暴戻なる遼寧軍閥(張学良)の挑発』にたいし、余儀なく『破邪顕正の利刃』をふるった」というような言葉に熱狂し、万歳を繰り返したのは、やはり国民だったのである。

マニフェストを掲げた民主党が選挙に大勝した、あの「政権交代」から1年2ヶ月。ある程度予想されたこととはいえ、内政・外交共に新政権の素人ぶりがあちこちで露呈し、人心は既に新政権から大きく離れてしまったと言っていいだろう。

野党時代には溌剌としていた現首相は、今や目も虚ろ。トップがそんな風だから、日本の国自体が諸外国から軽く見られてしまっていて、何とも情けない。自民党時代からの「負の遺産」を引き継いでの船出であったことを割り引いても、大騒ぎしたあの政権交代とは一体何だったのかと、多くの国民が苦い思いで振り返っているのではないだろうか。

思い起こせば、自民党時代の末期は三人の首相が一年おきに替わったが、閣僚もコロコロと替わった。その発言の端々に揚げ足を取り、「年金未納」だの何だのと粗探しをしてはバッシングを与えたマスコミのあり方に最大の罪があったことは言うまでもないが、そもそも国務大臣の器とは思えない人物が起用されては辞任を繰り返したのは、人材不足という自民党の末期症状に他ならなかった。しかし、現閣僚のお粗末な立ち振る舞いの数々を見ていると、(所詮は寄せ集め集団に過ぎない)民主党とてそれは同じことだったのだ。

「二大政党の時代」などと言っても、日本の政党政治の現実は所詮こんなものなのだろうか。いつまでも政治が三流であるがために、一流と言われてきたはずの経済もこのまま落ちぶれていくのだろうか。

かつて、二大政党の間で政権交代が実現したことが、この日本にもあった。それは1929(昭和4)年7月の、立憲民政党による政権・浜口雄幸内閣の成立である。

ライバル政党である政友会の田中義一が率いた前政権は、前年6月に関東軍が起こした満州軍閥・張作霖の爆殺事件(いわゆる「満州某重大事件」)について、関係者の処分をうやむやにしようとして昭和天皇の強い怒りを買い、この年の7月2日に総辞職に追い込まれていた。

「もちろん、憲政の常道からすれば、たとえ数に於て劣勢とはいえ、野党第一党の民政党へ政権が移るべきであった。

後継首班奏請の任にあたる元老西園寺公望は、あわただしい動きや、さまざまにとび交う思惑には目もくれず、この常道を踏んで、民政党総裁浜口雄幸を次期総理に推すことにした。浜口は、その容貌からして『ライオン』というあだ名のある土佐出身の剛直な男である。」

(『男子の本懐』 城山三郎 著、新潮文庫)

1900(明治33)年に伊藤博文を総裁として発足した政友会は、地方の地主らを支持基盤とする保守政党で、大正デモクラシーの波に乗って党勢を拡大し、原敬の時代に政党内閣を実現させたものの、田中義一内閣の頃にはいささか親軍的になっていた。これに対して民政党は「自由・平等」、「格差の解消」といったリベラル色が強く、国際協調路線を掲げ(従って軍部とは距離があり)、都市部の中間層の支持を集める政党だったと言われる。

「ライオン宰相」浜口は蔵相に日銀出身の井上準之助を起用して、金本位制への復帰、緊縮財政を断行し、海軍の強い抵抗を受けながらもロンドン海軍軍縮条約を締結。しかし、1930(昭和5)年11月、東京駅のホームで右翼の青年による銃撃を受け、翌年8月に死去。民政党政権は4月から若槻禮次郎によって引き継がれる。しかし、この若槻内閣に早々に降りかかった災難は、9月18日(浜口の死去の三週間後)に発生して満州事変の発端となった、満鉄の線路が爆破された柳条湖事件だった。

「これまで戦前の政党政治について、その内実は脆弱なものであり、1930年代初頭に種々の困難に直面し簡単に自壊したとされてきた。したがってその後、軍部が明確な国家構想をもたないまま、テロと恫喝によって権力を掌握することとなり、その結果、無謀な戦争に突入していくことになったとの見方が、一般には有力であった。

しかし近年の研究で、じつは政党政治の体制はかなり強固なもので、内外関係をふくめ相当の安定性をもっていたことが、明らかにされてきている。」

『満州事変と政党政治 -軍部と政党の激闘』 (川田 稔 著、講談社選書メチエ)によれば、戦前の日本における政治構想は、前述のライオン宰相・浜口雄幸と、陸軍軍人・永田鉄山の二人によって代表されるという。そして、両者の政治構想の出発点は共に第一次世界大戦であったという。

戦死者900万人、負傷者2,100万人、そして一般市民の犠牲者が1,000万人という未曾有の規模の犠牲と破壊をもたらし、国家の人的物的資源を総動員して戦争を遂行する、史上初めての国家総力戦となった第一次世界大戦。その惨状を目の当たりにしたことを出発点としながら、この二人が正反対の結論を導き出しているのが興味深いところである。

浜口に代表される政党側の思想は、次にこのような世界大戦が勃発すれば、財政・経済共に脆弱で資源を海外に依存する日本は極めて困難な状況に追い込まれるため、戦争の防止を主目的として設立された国際連盟の存在と役割を重視するものだった。日本にとって国際社会、とりわけ東アジアの安定と平和維持は切実な問題であり、だからこそ国際協調路線を取り、ワシントン会議(1921~22年)の場で締結された四ヵ国条約、九ヵ国条約、海軍軍縮条約、1928年の不戦条約という流れを受けて、戦争抑止の枠組み作りに関与し、軍縮を進めることが重要であり、それが国民負担の軽減にもつながるとしたのである。だから、1930年のロンドン海軍軍縮条約も、日本がその締結に向けて努力すべきとの立場であった。

(浜口雄幸 1870~1931)

従って、「国民革命が進行している中国にたいして、その『正当なる国民的宿望』にたいしては、できるかぎりその実現に協力するとの立場であり、ことに、中国の『和平統一』のためには十分な時間を与えるべきだとの姿勢」であり、「国民政府による満蒙をふくめた中国統一を容認すべきだ」とのスタンスであった。(このあたり、「満蒙においては国民政府を許容せず、日本の影響下にあった軍閥張作霖の勢力を温存し、それによって満蒙での日本の権益を維持しようと考えていた」政友会とは異なる路線である。)

これに対して、昭和陸軍の代表で一夕会のリーダーであった永田鉄山は、国際連盟によっては戦争を防止することはできず、新たなる国家総力戦の勃発は不可避と見ていた。従って、平時においても国家総動員のための準備と計画が必要であると。だから軍縮についても、「国際紛争の原因が除去され、国際関係が正義によって厳格に律せられる世界が現出しないかぎり、『平和目的のために軍縮を策する』ことは『順序の転倒』である」とし、国防軍備と資源確保を軽視してはならないとした。

だから永田にとって中国は国家総力戦に備えた資源確保の場であり、とりわけ満蒙は「現実に日本の特殊権益が集積し、多くの重要資源の供給地であり、華北・華中への橋頭堡として枢要な位置を占めるもの」であった。

(永田鉄山 1884~1935)

1931(昭和6)年9月18日に起きた柳条湖事件。政府の不拡大方針にもかかわらず、関東軍は鉄道付属地外にも出兵し、錦州を爆撃し、満蒙新政権の樹立に関わろうとする。当初押されっぱなしだった若槻内閣は11月には反撃に出て、以後の北満・錦州への侵攻を阻止する。内閣総辞職を示唆しながら陸軍大臣に脅しをかけ、宇垣一成朝鮮総督ら陸軍中央首脳部を動かして関東軍を停めた。永田をはじめとする一夕会系の中堅幕僚層に比べて、この時点での軍首脳部は北満チチハル占領や錦州侵攻、満蒙独立国家の建設に関与することには否定的であった。国際社会から一気に孤立してしまうことは避けるべきだという、外交への配慮があったという。10月24日の国際連盟理事会で、期限付撤兵決議案に日本を除く全理事国が賛成したことも圧力になっていた。

だが、間もなく若槻内閣は揺れる。10月に陸軍桜会を中心としたクーデター未遂事件(「十月事件」)が起きたことを受け、「陸軍の根本組織から変えていかなければならないが、そうなると政友会一手ではできない。どうしても連立して行かなければ駄目だと思う。」という犬養毅政友会総裁の意向から「協力内閣運動」が始まると、その是非を巡って閣内不一致となり、若槻内閣は12月11日に総辞職。再び政権交代によって犬飼内閣が発足するも、年が明けると第一次上海事変が発生し、2月には民政党の井上準之助が射殺され(血盟団事件)、3月1日に「満州国建国宣言」。そして5月15日には犬飼が首相官邸で襲われ、政党政治は終焉を迎えた。一方の永田鉄山はその3年後、皇道派将校によって白昼に斬殺された。

『満州事変と政党政治』の著者川田稔は、浜口雄幸に代表される戦前の政党政治に一定の評価を与えている。だが、若槻内閣総辞職の原因となった「協力内閣運動」は、実際には政友会からの揺さぶりだろう。そうやって政権を取り戻した犬養毅は、東京駅で狙撃され療養中の浜口雄幸に国会答弁を強要し、浜口の命を縮めた男である。更に言えば、ロンドン海軍軍縮条約を締結した浜口内閣を、「統帥権干犯問題」を初めて持ち出して攻撃したのは、政友会の鳩山一郎である。やはり政党政治は自分で自分の墓穴を掘ったと言われても仕方がないであろう。

柳条湖事件の発生から、そして若槻内閣の総辞職から、来年でちょうど80年である。政党が軍隊によって脅かされた時代はとうの昔に終わったというのに、今の国会を見ていて感じる虚しさは何だろう。政治家は本当にこの国のことを考えて行動しているのだろうか。

もっとも、その政治家を選んだのは有権者なのである。だから、政治家は「選良」というよりは有権者の質を映し出す鏡というべきなのかもしれない。

満州事変の直後、「『非道きわまる排日侮日』のなか、『暴戻なる遼寧軍閥(張学良)の挑発』にたいし、余儀なく『破邪顕正の利刃』をふるった」というような言葉に熱狂し、万歳を繰り返したのは、やはり国民だったのである。

平成の擾乱 [政治]

二人の男がいた。

仮にAとBとしておこう。父祖代々、政権与党を支えていく立場の家柄に、二人は生まれ育った。

二人が生まれる遥か昔、その政権は発足当初こそ高い志を掲げ、中心人物が強力なリーダーシップを発揮していたのだが、リーダーの死後はそれもなくなり、気がつけば最大派閥が要職を独占してこの国を恣(ほしいまま)に動かすようになっていた。

この二人の家柄は与党の中ではなかなかのものだったが、最大派閥からは常に頭を押さえつけられてきた。その最大派閥の専横は長く続いたが、やがて彼らの従来型の政治が行き詰まりを見せていき、政権の行く末には暗雲が漂うことになった。

この二人が青年の時、いよいよ政権の末期症状と言うべきか、全く無能な男が最大派閥の代表に就いた。それがすなわち国の事実上の支配者になる、というのがこの国の仕組みだったのだが、酒と踊りに興じてばかりのこの虚(うつ)け者に日本国の支配者は到底務まらず、世の不満はふつふつと高まるばかり。政権の権威はいよいよ落日の如きありさまとなった。

それは時間の問題であったのだろう。政権末期というのは、些細なことで火の手が上がるものだ。本来ならば与党の一員であるはずの或る男が、ついにキレてしまって北関東から政権に反旗を翻すと、関西で公務についていたAも一転してこれに同調。Bもその補佐役としてAに従う。彼らの決起によって政権打倒ムードは燎原の火の如く燃え広がり、あれよあれよという間に最大派閥は倒れて、政権交代が実現してしまった。

なぜ政権交代が世の中の幅広い支持を集めたのか。最大派閥の専横が疎まれたことは事実だが、何といっても、前政権がその発足時に目指したような、不在地主などではなく実際に額に汗して働いた人々が報われるような「所得の分配」が行われていない、そこへの大きな不満があった。

かつて外国との間でこの国始まって以来の大事件が起きた時に、与党の党員たちが自腹を切って国難に立ち向かったのだが、事後になっても最大派閥からはそれに対する正当な評価がなかった、というのである。党員たちの中には、額に汗して働いて手に入れた自分の土地を、困窮のあまり手放してしまった人々も少なくなかったのだ。

この国の中で、前政権の打倒を誰よりも声高に叫んでいたのは、Gという男だった。反旗を翻したとはいえ元は与党の家柄であったAやBとは、政治的な利害の異なる(というよりも、本来ならば利害の相反する)勢力の代表だったが、この国で最も厳かな権威を持っていた。落ちぶれて経済力もないくせに尊大で独りよがりな男ではあったが、少数派閥が民心を得て最大派閥に立ち向かうためには、前政権の打倒を天下に号令したGに呼応するというスタイルが必要だった。そして、旧政権は倒れた。新しい日本ができるはずだった。

だが、政権交代直後の蜜月時代もどこへやら、二人の男とGとでは、目指すものがあまりにも違うことが早くも露呈する。何よりも政治的・経済的な利害の相反は決定的であった。Gによる政治の私物化はもはや看過できず、AとBはGと袂を分かつことになる。鳴り物入りで誕生した新政権は、二年余りで崩壊。二人とGとの大喧嘩は日本国を二分する大きな政治的混乱を再び招くことになったが、二人の青年は辛くもそれを乗り切り、翌年には自らを最大派閥とする政権の樹立に漕ぎつける。

晴れて成立した自らの政権。二人の男は仕事を分けることにした。Aは戦うことが得意だが、性格はいたって大らかだ。物にこだわりがなく、気前よく金品を分け与えてしまうので、周囲の人望が厚い。もう一方のBは対照的にストイックな性格で、戦いは得意としないが、ルールに則り実務をテキパキとこなしていく能力はAよりも遥かに高い。AとBの組み合わせは合理的なものに見えた。

初期の混乱が一段落すると、平時に活躍するのはBのタイプである。しかも、Bが理想とするのは、かつて前政権を担った最大派閥が一番輝いていた時代に制定された法律に基づき、裁判が公正に行われ、社会の秩序が保たれる、そういう世の中であった。オーソドックスな政治姿勢と言えるが、こういうタイプの人間は自分と同様の真面目さを人にも求めるので、そのうちに煙たい存在になりがちである。

一方で壊すことが得意なAは、平時には向いていない。また、数々の修羅場をかい潜る中で、自分達とは利害の相反する新旧の勢力とも必要とあらば手を組む柔軟さがあるのだが、そこは生真面目なBにしてみれば神経に障るところだ。加えて、Aの片腕を長年務めてきたKという男がいて、豪腕で仕事がよく出来るのだが、とにかくやること為すことに品がない。そんな男をAが重用しているところが、Bにはまた腹立たしかった。

程なく、火花は散る。あることをきっかけに、BはKの罷免を公然とAに要求。Aは渋々これを受け入れるが、Kは秘かに策を弄してこれに反撃。逆にBを追い詰め、一度は政治の第一線からの引退に追い込んでしまった。

だが、身から出た錆というべきか、Aには落とし子が一人いた。実子のいないBに可愛がられて育ったこともあり、心情的にはBを助けたいその男は、Bと連携するように西国で反旗を翻す。その処理に手間取り、自分の長男と共に大ピンチに追い込まれたAは、中央政界に復帰したBと手打ちをせざるを得ず、その過程でAの腹心Kは葬り去られてしまう。

それでも平時は長く続かない。かつて共に戦って政権交代を成し遂げ、政務を二人で分担した仲ではあったが、AとBとの最終的な直接対決は、やはり避けようがなかった。

衝突が始まると、多数派工作のためにAは禁じ手も使った。実は、それはかつてBも使った手ではあるのだが、最初の政権交代の時に手を組み、喧嘩別れをした後は常に政敵であったGの、その末裔と再び手を結ぶことだった。経済的な後ろ盾にも乏しく、この国の政界から消滅するのは時間の問題だった党派を延命させてまで進めた多数派工作である。世の中は呆気に取られたが、政治に義を求めるのはどだい無理なことなのだ。

この国のまつりごとは数の力学によってシーソーのように揺れ続けた。そして、二人が最初の対立を始めてから足掛け三年。最後は、戦いの得意でないBがAに追い詰められて万事休した。(Bは翌月に急逝。これはAによる陰謀と見られている。)

両雄並び立たず。これは14世紀半ばの日本の話であり、二人が対立した後半部分は「観応の擾乱」と呼ばれている。二人の争いのためにここまで日本中を巻き込む必要があったのだろうかと、首をかしげたくもなるが、それが政権の持つ魔力というものなのだろう。

それから約660年。平成のニッポンは今もなお、政権で両雄が並び立たない国のようだ。そして、その雌雄が決するまでは日本国中が振り回されることも、どうやら変わっていない。

因みに、AとBはAを兄とする実の兄弟である。

Gは吉野の山中で寂しく生涯を閉じた。そして、「天下の奸物」の代名詞のようなKは、歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の中で吉良上野介を彷彿とさせる登場人物として、後世に名を残している。

仮にAとBとしておこう。父祖代々、政権与党を支えていく立場の家柄に、二人は生まれ育った。

二人が生まれる遥か昔、その政権は発足当初こそ高い志を掲げ、中心人物が強力なリーダーシップを発揮していたのだが、リーダーの死後はそれもなくなり、気がつけば最大派閥が要職を独占してこの国を恣(ほしいまま)に動かすようになっていた。

この二人の家柄は与党の中ではなかなかのものだったが、最大派閥からは常に頭を押さえつけられてきた。その最大派閥の専横は長く続いたが、やがて彼らの従来型の政治が行き詰まりを見せていき、政権の行く末には暗雲が漂うことになった。

この二人が青年の時、いよいよ政権の末期症状と言うべきか、全く無能な男が最大派閥の代表に就いた。それがすなわち国の事実上の支配者になる、というのがこの国の仕組みだったのだが、酒と踊りに興じてばかりのこの虚(うつ)け者に日本国の支配者は到底務まらず、世の不満はふつふつと高まるばかり。政権の権威はいよいよ落日の如きありさまとなった。

それは時間の問題であったのだろう。政権末期というのは、些細なことで火の手が上がるものだ。本来ならば与党の一員であるはずの或る男が、ついにキレてしまって北関東から政権に反旗を翻すと、関西で公務についていたAも一転してこれに同調。Bもその補佐役としてAに従う。彼らの決起によって政権打倒ムードは燎原の火の如く燃え広がり、あれよあれよという間に最大派閥は倒れて、政権交代が実現してしまった。

なぜ政権交代が世の中の幅広い支持を集めたのか。最大派閥の専横が疎まれたことは事実だが、何といっても、前政権がその発足時に目指したような、不在地主などではなく実際に額に汗して働いた人々が報われるような「所得の分配」が行われていない、そこへの大きな不満があった。

かつて外国との間でこの国始まって以来の大事件が起きた時に、与党の党員たちが自腹を切って国難に立ち向かったのだが、事後になっても最大派閥からはそれに対する正当な評価がなかった、というのである。党員たちの中には、額に汗して働いて手に入れた自分の土地を、困窮のあまり手放してしまった人々も少なくなかったのだ。

この国の中で、前政権の打倒を誰よりも声高に叫んでいたのは、Gという男だった。反旗を翻したとはいえ元は与党の家柄であったAやBとは、政治的な利害の異なる(というよりも、本来ならば利害の相反する)勢力の代表だったが、この国で最も厳かな権威を持っていた。落ちぶれて経済力もないくせに尊大で独りよがりな男ではあったが、少数派閥が民心を得て最大派閥に立ち向かうためには、前政権の打倒を天下に号令したGに呼応するというスタイルが必要だった。そして、旧政権は倒れた。新しい日本ができるはずだった。

だが、政権交代直後の蜜月時代もどこへやら、二人の男とGとでは、目指すものがあまりにも違うことが早くも露呈する。何よりも政治的・経済的な利害の相反は決定的であった。Gによる政治の私物化はもはや看過できず、AとBはGと袂を分かつことになる。鳴り物入りで誕生した新政権は、二年余りで崩壊。二人とGとの大喧嘩は日本国を二分する大きな政治的混乱を再び招くことになったが、二人の青年は辛くもそれを乗り切り、翌年には自らを最大派閥とする政権の樹立に漕ぎつける。

晴れて成立した自らの政権。二人の男は仕事を分けることにした。Aは戦うことが得意だが、性格はいたって大らかだ。物にこだわりがなく、気前よく金品を分け与えてしまうので、周囲の人望が厚い。もう一方のBは対照的にストイックな性格で、戦いは得意としないが、ルールに則り実務をテキパキとこなしていく能力はAよりも遥かに高い。AとBの組み合わせは合理的なものに見えた。

初期の混乱が一段落すると、平時に活躍するのはBのタイプである。しかも、Bが理想とするのは、かつて前政権を担った最大派閥が一番輝いていた時代に制定された法律に基づき、裁判が公正に行われ、社会の秩序が保たれる、そういう世の中であった。オーソドックスな政治姿勢と言えるが、こういうタイプの人間は自分と同様の真面目さを人にも求めるので、そのうちに煙たい存在になりがちである。

一方で壊すことが得意なAは、平時には向いていない。また、数々の修羅場をかい潜る中で、自分達とは利害の相反する新旧の勢力とも必要とあらば手を組む柔軟さがあるのだが、そこは生真面目なBにしてみれば神経に障るところだ。加えて、Aの片腕を長年務めてきたKという男がいて、豪腕で仕事がよく出来るのだが、とにかくやること為すことに品がない。そんな男をAが重用しているところが、Bにはまた腹立たしかった。

程なく、火花は散る。あることをきっかけに、BはKの罷免を公然とAに要求。Aは渋々これを受け入れるが、Kは秘かに策を弄してこれに反撃。逆にBを追い詰め、一度は政治の第一線からの引退に追い込んでしまった。

だが、身から出た錆というべきか、Aには落とし子が一人いた。実子のいないBに可愛がられて育ったこともあり、心情的にはBを助けたいその男は、Bと連携するように西国で反旗を翻す。その処理に手間取り、自分の長男と共に大ピンチに追い込まれたAは、中央政界に復帰したBと手打ちをせざるを得ず、その過程でAの腹心Kは葬り去られてしまう。

それでも平時は長く続かない。かつて共に戦って政権交代を成し遂げ、政務を二人で分担した仲ではあったが、AとBとの最終的な直接対決は、やはり避けようがなかった。

衝突が始まると、多数派工作のためにAは禁じ手も使った。実は、それはかつてBも使った手ではあるのだが、最初の政権交代の時に手を組み、喧嘩別れをした後は常に政敵であったGの、その末裔と再び手を結ぶことだった。経済的な後ろ盾にも乏しく、この国の政界から消滅するのは時間の問題だった党派を延命させてまで進めた多数派工作である。世の中は呆気に取られたが、政治に義を求めるのはどだい無理なことなのだ。

この国のまつりごとは数の力学によってシーソーのように揺れ続けた。そして、二人が最初の対立を始めてから足掛け三年。最後は、戦いの得意でないBがAに追い詰められて万事休した。(Bは翌月に急逝。これはAによる陰謀と見られている。)

両雄並び立たず。これは14世紀半ばの日本の話であり、二人が対立した後半部分は「観応の擾乱」と呼ばれている。二人の争いのためにここまで日本中を巻き込む必要があったのだろうかと、首をかしげたくもなるが、それが政権の持つ魔力というものなのだろう。

それから約660年。平成のニッポンは今もなお、政権で両雄が並び立たない国のようだ。そして、その雌雄が決するまでは日本国中が振り回されることも、どうやら変わっていない。

因みに、AとBはAを兄とする実の兄弟である。

Gは吉野の山中で寂しく生涯を閉じた。そして、「天下の奸物」の代名詞のようなKは、歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の中で吉良上野介を彷彿とさせる登場人物として、後世に名を残している。

必殺仕分け人 [政治]

「事業仕分け」という言葉は、今年の流行語大賞のトップテンに入賞したそうである。市谷に近い国立印刷局の体育館で行われたこの作業は、民主党が政権公約に掲げた「情報公開(ディスクロージャー)」を象徴するものとして、国民の高い注目を集めたが、今日は仕事の関係で、この作業に「仕分け人」として実際に参画された或る方と昼食をご一緒し、その時のお話を聞かせていただく機会を得た。建前的に言えば、これも内外の投資環境を分析する上での情報収集の一環なのだが、今日のような話を直接聞かせていただくことは、今の私にとっては「役得」というべきものだろう。

先方はその道では著名な方だが、私の個人的なブログとはいえ、ここに記載することで万一ご迷惑がかかってはいけないので、ご職業やお名前はここでは伏せておこう。とはいえ、主語がないと文章にならないので、以下では仮にA氏と記載することにしたい。

マスコミでも盛んに報道された、例の体育館で集中して行われた事業仕分けの作業そのものは9日間であったが、事前の資料の読み込みや実査などに費やされた時間も含めると、土日も含めて実働20日強といったところだったそうだ。当初は初当選組を含む民主党の国会議員を多数動員する予定だったのが、小沢代表の横槍が入り初当選組は入れなかったというようなドタバタはあったが、A氏は民間から請われて仕分け人に入った方の一人である。

対象の447事業はどういう基準で選んだのか、事業仕分けの議論に財務省の事前の振り付けがあったのではないか、素人が集まって1時間の議論だけで結論を出すのはやり方が乱暴ではないか、外交や安全保障に係るものまでそこで論じてよいのか、といった批判はあるものの、マスコミの世論調査によれば、事業仕分けについて国民の評価はかなり高く、鳩山内閣の支持率を押し上げる最大のポイントになっているようだ。

その点をA氏に問うと、

「仕分け人はしっかりとした論客が揃っており、特に3つのグループの各とりまとめ役になった民主党のベテラン議員達は、極めて頭脳明晰でスタンスにブレがない、大変信頼のおける人達でした。」

と語っておられた。

「『事業仕分けのやり方が財務省寄りではないか?』と言う人がいるけれども、これは『財務省寄り』ではなくて、財務省の仕事そのものなのです。それを戦後初めて、役所の権益や政治家の私利といったしがらみを排除し、密室の中でなく衆人環視の下で、第三者的な目から予算の使い方を議論した。今まで財務省がやりたくてもやれなかった、財務省本来の仕事なのです。」

長年の旧弊に従って仕事をしてきた官僚にとっては、さぞかしやりにくかったことだろう。事業の説明には原則として局長レベルが出向いたようだが、仕分け人に厳しく切り込まれてタジタジになる場面が、たびたびテレビのニュース番組でも取り上げられていた。

「やはり密室の議論でコトを進めていた人達は、ああいうオープンな場での議論に慣れていないですね。ナントカ諮問委員会とか、役所の息のかかった人達で構成された会議でシナリオ通りの諮問を受け、政治家に根回しをする。そういうプロセスでやってきたから、今回のように仕分け人から本質的な質問をされると、局長といえども答えられない。局長級があれでは、若手官僚の士気にも影響するのではないでしょうか。」

「447の事業について議論してみると、税金の使い方について役所がいかに無責任だったかが改めてわかりました。役所にはトータルの戦略、グランドデザインがなく、その時々の課題が出てくると、都度予算をつける。そして、一度予算がついたものは来年もつく。そうやって予算の使い道が横へ横へと広がり、一つ一つには薄くなっていくのです。しかも、予算を使った後の効果を検証していない。効果がどうであったかを何も説明できない省庁が実にたくさんありました。」

A氏の話は、だんだん核心部分に迫ってきた。

「スパコンなど科学振興予算について、仕分けの結論への批判がありましたが、あれは決して必要性を認めなかったのではありません。目的はわかるがやり方がよくない。使途を決めて個々の大学や研究所に直接渡せばいいのに、わざわざ独立行政法人の基金を経由する仕組みになっている。天下りの役人がそこで何人も理事になっているのです。だから、独法の事業としては廃止だが、必要な予算は別途一般会計予算で要求すればいい、という申し送りを付言した。そういう事業がいくつもありました。けれどもマスコミは、対立の構図のように仕立てたいから、廃止という言葉だけを取り上げて報道していたのです。」

A氏によれば、ノーベル賞受賞者を集めて「廃止」に反対の記者会見をさせたのは、事業仕分けで反論できなかった文科省の振り付けによるものだったという。

「民間から参画した事業仕分け人は、私自身も含めて必ずしも民主党支持者ではありません。私は官僚の方々はよく存じ上げていますが、逆に民主党には人脈がありません。それでも、行政刷新会議は政治的な色彩にとらわれずに仕分け人を学界や民間からも集めてきました。作業の全日程を終えた後、仕分け人の解散会のようなセレモニーがありましたが、そこで仙石大臣や、作業全体を取り仕切った枝野幸男議員は、挨拶の中で『民主党』とも『鳩山政権』とも一言も言わない。『国のために力を貸していただきありがとうございました。』とだけ言った。立派なことだと思います。」

「民主党の政策には疑問も注文もたくさんあります。それに、事業仕分けそのものは予算のカットだからデフレ的な政策であり、景気の現状を見れば別途の対策が必要なことは明らかです。ただ、今回の事業仕分けが打ち出した大きな方向性は間違っていないと思うし、仮に将来政権が変わっても、密室の中で予算を組むことは、もうできないのではないでしょうか。会場の傍聴席に自民党の河野太郎さんが来ていて、これは自民党政権がやりたくてもできなかったことだ、と悔しがっていましたね。」

これはやはり、政権交代の成果の一つなのだろう。個々に批判はあるものの、まずは事業仕分けのプロセスを白日の下に晒し、情報公開を進めた。まずは大きな第一歩である。無駄な独立行政法人が血税を吸っているのであれば、今回の作業が独法のあり方の全面的な見直しへとつながるよう、期待したい。

同時に、立法や行政プロセスの透明性を高めるということは、それを監視する国民の目がいよいよ問われることになる。そして、マスコミも然りである。報道の質を高めない限り、それでなくても急速に時代遅れのメディアになりつつある現在のマスコミは、存亡の危機に立たされるだろう。

ともあれ、Aさん、大変ご苦労さまでした。

先方はその道では著名な方だが、私の個人的なブログとはいえ、ここに記載することで万一ご迷惑がかかってはいけないので、ご職業やお名前はここでは伏せておこう。とはいえ、主語がないと文章にならないので、以下では仮にA氏と記載することにしたい。

マスコミでも盛んに報道された、例の体育館で集中して行われた事業仕分けの作業そのものは9日間であったが、事前の資料の読み込みや実査などに費やされた時間も含めると、土日も含めて実働20日強といったところだったそうだ。当初は初当選組を含む民主党の国会議員を多数動員する予定だったのが、小沢代表の横槍が入り初当選組は入れなかったというようなドタバタはあったが、A氏は民間から請われて仕分け人に入った方の一人である。

対象の447事業はどういう基準で選んだのか、事業仕分けの議論に財務省の事前の振り付けがあったのではないか、素人が集まって1時間の議論だけで結論を出すのはやり方が乱暴ではないか、外交や安全保障に係るものまでそこで論じてよいのか、といった批判はあるものの、マスコミの世論調査によれば、事業仕分けについて国民の評価はかなり高く、鳩山内閣の支持率を押し上げる最大のポイントになっているようだ。

その点をA氏に問うと、

「仕分け人はしっかりとした論客が揃っており、特に3つのグループの各とりまとめ役になった民主党のベテラン議員達は、極めて頭脳明晰でスタンスにブレがない、大変信頼のおける人達でした。」

と語っておられた。

「『事業仕分けのやり方が財務省寄りではないか?』と言う人がいるけれども、これは『財務省寄り』ではなくて、財務省の仕事そのものなのです。それを戦後初めて、役所の権益や政治家の私利といったしがらみを排除し、密室の中でなく衆人環視の下で、第三者的な目から予算の使い方を議論した。今まで財務省がやりたくてもやれなかった、財務省本来の仕事なのです。」

長年の旧弊に従って仕事をしてきた官僚にとっては、さぞかしやりにくかったことだろう。事業の説明には原則として局長レベルが出向いたようだが、仕分け人に厳しく切り込まれてタジタジになる場面が、たびたびテレビのニュース番組でも取り上げられていた。

「やはり密室の議論でコトを進めていた人達は、ああいうオープンな場での議論に慣れていないですね。ナントカ諮問委員会とか、役所の息のかかった人達で構成された会議でシナリオ通りの諮問を受け、政治家に根回しをする。そういうプロセスでやってきたから、今回のように仕分け人から本質的な質問をされると、局長といえども答えられない。局長級があれでは、若手官僚の士気にも影響するのではないでしょうか。」

「447の事業について議論してみると、税金の使い方について役所がいかに無責任だったかが改めてわかりました。役所にはトータルの戦略、グランドデザインがなく、その時々の課題が出てくると、都度予算をつける。そして、一度予算がついたものは来年もつく。そうやって予算の使い道が横へ横へと広がり、一つ一つには薄くなっていくのです。しかも、予算を使った後の効果を検証していない。効果がどうであったかを何も説明できない省庁が実にたくさんありました。」

A氏の話は、だんだん核心部分に迫ってきた。

「スパコンなど科学振興予算について、仕分けの結論への批判がありましたが、あれは決して必要性を認めなかったのではありません。目的はわかるがやり方がよくない。使途を決めて個々の大学や研究所に直接渡せばいいのに、わざわざ独立行政法人の基金を経由する仕組みになっている。天下りの役人がそこで何人も理事になっているのです。だから、独法の事業としては廃止だが、必要な予算は別途一般会計予算で要求すればいい、という申し送りを付言した。そういう事業がいくつもありました。けれどもマスコミは、対立の構図のように仕立てたいから、廃止という言葉だけを取り上げて報道していたのです。」

A氏によれば、ノーベル賞受賞者を集めて「廃止」に反対の記者会見をさせたのは、事業仕分けで反論できなかった文科省の振り付けによるものだったという。

「民間から参画した事業仕分け人は、私自身も含めて必ずしも民主党支持者ではありません。私は官僚の方々はよく存じ上げていますが、逆に民主党には人脈がありません。それでも、行政刷新会議は政治的な色彩にとらわれずに仕分け人を学界や民間からも集めてきました。作業の全日程を終えた後、仕分け人の解散会のようなセレモニーがありましたが、そこで仙石大臣や、作業全体を取り仕切った枝野幸男議員は、挨拶の中で『民主党』とも『鳩山政権』とも一言も言わない。『国のために力を貸していただきありがとうございました。』とだけ言った。立派なことだと思います。」

「民主党の政策には疑問も注文もたくさんあります。それに、事業仕分けそのものは予算のカットだからデフレ的な政策であり、景気の現状を見れば別途の対策が必要なことは明らかです。ただ、今回の事業仕分けが打ち出した大きな方向性は間違っていないと思うし、仮に将来政権が変わっても、密室の中で予算を組むことは、もうできないのではないでしょうか。会場の傍聴席に自民党の河野太郎さんが来ていて、これは自民党政権がやりたくてもできなかったことだ、と悔しがっていましたね。」

これはやはり、政権交代の成果の一つなのだろう。個々に批判はあるものの、まずは事業仕分けのプロセスを白日の下に晒し、情報公開を進めた。まずは大きな第一歩である。無駄な独立行政法人が血税を吸っているのであれば、今回の作業が独法のあり方の全面的な見直しへとつながるよう、期待したい。

同時に、立法や行政プロセスの透明性を高めるということは、それを監視する国民の目がいよいよ問われることになる。そして、マスコミも然りである。報道の質を高めない限り、それでなくても急速に時代遅れのメディアになりつつある現在のマスコミは、存亡の危機に立たされるだろう。

ともあれ、Aさん、大変ご苦労さまでした。