「私」の解消 [読書]

8月16日(水)、6連休になった会社のお盆休みも最終日を迎えた。だが、東京は終日雨が降り続き、街は人通りも少ない。8月のど真ん中だというのに気温も低めで、盛夏らしからぬ冴えない一日だった。

毎年この日は、お盆で里帰りしていた祖先の霊を送り出す「送り火」、いわゆる大文字焼きが各地で催される。こういう時代になって、火をLEDに切り替えた地域もあったそうだが、いずれにしても大文字焼きのニュースに接すると、夏も残り少なくなったなあという淡い寂寞感に囚われてしまう。それは還暦を過ぎた今でも、私の中では子供の頃とあまり変っていないようだ。

もっとも、さすがにこの歳になって、全く無邪気に夏休みを過ごしていた子供の頃との違いがあるとすれば、お盆のせいかこの時期には自分がどこか仏教臭くなることだろうか。会社の夏休み最後の日、雨の中をわざわざ出かけるほどの用事もない私は、数日前に買った南直哉(みなみ じきさい)氏の新書本を読んでいた。著者は大学を卒業後、数年の会社員生活を経て仏門に入り、福井の永平寺で20年も修行を続け、今は恐山にあるお寺の院代を務めるお坊さんである。(以下、青字部分は本書からの引用。)

幼少の頃から病弱で、激しい発作による呼吸困難に苦しみ続け、間もなく迎えるかもしれない「死」とは何か、それとは逆に「生」と何かを子供なりに考え続けたという著者。やがてそれは「自分の存在の根拠とは何か」という問いに発展し、高校時代には哲学書・思想書の類を読み漁ってみるのだが、肝心なところがわからない。とりわけ、自分が存在することの根拠を“唯一絶対”の創造神の存在に投げてしまうキリスト教の考え方には、ついて行けなかった。

そんな著者は、やがて日本曹洞宗の開祖・道元禅師の『正法眼蔵』にある有名な一節に出会う。

「仏道をならふといふは、自己をならふなり。自己をならふといふは、自己を忘るるなり。」

そもそも「この『私』はそれ自体で本当に存在するのか。その一貫性を根拠づける何かがあるのか。」 「昨日の『私』と今日の『私』が同じ『私』であることの証明は、昨日の『私』はすでにいない以上、無理」であるならば、「今までも、今も、今後も存在する『私』を当たり前のように前提にすること」もまた無理なのではないか。まして「『私』の存在は『自己決定』によって始まったわけではない」のであれば、「『自己』自体が幻想に過ぎない」 つまり、「一貫して変わらない(と思い込んでいる)“私”の存在が、老・病・死の苦しみの大前提」なのだ・・・。

「(中略)仏教は根拠を求めて苦しむ人間に根拠を与えて救うのではなく、そのような人間の在り方そのものを解体することによって、『苦しみを消去してしまえばよい』と考えるのです。

これは、どう考えても尋常な話ではありません。どう転んでも仏教が「ヒューマニズム」になることは金輪際ありません。『ありのままの自分』を大切にするような考え方と真逆にあるのが、仏教なのです。

これほど極端な考え方に、シンパシーを感じる人が昔から今までかなりの数存在し続けてきた、考えると不思議なことです。」

ブッダや道元の言葉を通じて、「自己」の実在を否定する仏教の考え方に巡り合った著者は、「これは、“絶対に正しい何か”の話とは別物だ。何の確信もない。でも仏教を選択するのだ」という“賭け”に出て仏門に入り、結果的に今に至っているという。

そんな経緯があるためか、本書における自分の仏教についての考え方は基本的に偏っており、一般的な仏教を知りたい人には向かないと著者は謙遜している。だが、本書の後段で著者も述べているように、「絶対の真理」や「絶対者」の存在を前提にしていて「答え」がひとつでなければならない宗教とは異なり、仏教が投げかけるのはあくまでも「問い」であって、それに対する答えの出し方は様々なのだから、著者なりの仏教論があっていいのではないか。読者の一人として、少なくとも私はそれを楽しませていただいた。

「苦」、「無常」、「無我」、「縁起」、「因果」、「業(ごう)」、「空」・・・。仏教書を読めば必ず出て来るキーワードに関する著者なりの説明も、なかなか興味深い。普段から明快な文章を得意とする著者の手にかかっても、様々な比喩を用いながら理解のヒントを提供するという手法を用いざるを得ず、言わんとしていることを読者はそこから懸命につかみ取ろうとするしかないのだが、そもそも仏教とはそういうものなのだろう。「不立文字」にして「教外別伝」なのだから。

本書のクライマックスは、「『悟り』―それは『開けない』」と題された章である。

まず、「煩悩」とは何か。それを「本能的な直接性を失って、それが『意識』と『言葉』を持つ人間における欲望として発現する」ものと説く。本能としての「空腹を満たすこと」と煩悩としての「美味しい」とは別物で、前者は物理的に満腹になればそれで終わりだが、後者には際限がない。同じ理由で、「所有」に対する欲求も「煩悩」の最たるものだろう。

そこで、「煩悩にとらわれた凡夫がブッダの教えに従って修行して、悟った結果、煩悩をコントロールするか、煩悩を滅して解脱し、最後は涅槃に至る」という仏教のプロセスが始まるのだが、多くの場合、修行と苦行を混同し、或いは修行それ自体が自己目的化し、目指すところの「悟り」とは何かを取り違えているという。

「人間の『煩悩』や『欲望』が意識や言語に深く浸透されている」のであれば、煩悩による苦しみは「『私』という在り方(=『私』という言葉を使う実存)でいる以上は決して解決し」ない。ならば「問題の解決は『欲望』の消去ではなく、欲望する『私』の解消、或いは改造」、言い換えれば「『無常』であるにもかかわらず、それ自体で存在していると思い込むような『私』の錯覚を解消すること」になり、そのために座禅や瞑想などの修行方法が伝えられて来た。

しかしながら、「そのような修行が結果的にもたらす心身状況を特別視して『真理』と考え、結果的に『実体』化すること」は避けねばならないという。修行によって得られる一種の恍惚感を以て「悟った」などとしてはいけないということだ。これは「決して完結しない修行」であって、道元が言うところの「悟った上にも悟る(悟上得悟)」という姿勢が肝要だというのである。

そして、その修行としての「座禅」。道元の「只管打坐」という言葉がつとに有名だが、著者によればこれは「ただ坐る」という意味で、「『悟り』のための座禅を否定する言葉」だという(!)。座禅を重ねて行くと次第に感覚が開放され、身体の内外を区別する感覚が曖昧になって、やがては「非思量」という、自意識が融解してしまう状態になるそうなのだが、それでも「ただ、そうなる――というだけのこと」で、それがブッダ本人の到達した境地と同じかどうかを決める根拠は一切ない、と突き放している。本書の表題である「『悟り』は開けない」とは、そういう意味なのだろう。

然らば、歴史的事実としてはゴータマ・ブッダの死を意味する「涅槃(ニルヴァーナ)」とは何か? 「悟りの境地」とは、要するに「死」と同じことなのか?

例えば“唯一絶対”の神によって「自己」の存在が与えられ、その「自己」を実体のあるものと考えるならば、「『自己』のうちに『自己』であることを根拠づける不変の何ものか」、つまり「『霊魂』のようなもの」の存在を想定することになる。ならば死とは生きている世界から(霊魂が)移動するだけで、それが最終的に天国へ行くのか地獄へ行くのかはともかく、「自己」の存在は永遠に変わらない。それが「古今東西、最も一般的な死の考え方」だと著者は言う。

それに対して仏教では、自分の死を自分で語ることは誰にも出来ないのだから、死が何であるかは絶対的にわからないものだとしたうえで、生と死は対立概念ではなく、「『生きている』とは『死んでいくこと』」であり、「死に侵された生こそ『自己』が実存することの『無常』」と考える。とすれば、「『自己』が生きる意味(=『自己』の存在根拠)を欲望し続けることを止めてしまえば、死も無意味になる」わけで、「無意味でわからない死を、無意味でわからないまま受容すること」、「その無意味を怖れることも、その無意味に憧れることも、無視することも欲望することもなく、ただ受容する態度が、『死』を『ニルヴァーナ』に転換する」のだという。さすがにここまで来ると、凡夫の私にはまだ十分に呑み込めていない、というのが正直なところではある。

では、座禅という修行を重ね、「自己」の実存への欲望を滅することが出来たとして、その先はどうするのか。実践することが最も重要とされる仏道は、畢竟何のためにあるのか。そのことへのキーワードとして、筆者は「他者の受容」を挙げている。

既に述べたように、死が何であるかは絶対的にわからない。それと同じく、我々には絶対にわからないのが「他者」である。絶対的にわからない死を「わからないもの」として受け入れることは、やはり絶対的にわからない「他者」を「わからないもの」として受容することと根底で繋がっているのだと、著者は説明する。

「まず座禅という方法によって『自己』の無根拠さを自覚する。この自覚において、『自己』がそれ自体で存在するのではなく、『他者から課された自己』という構造で存在していることを認識する。このいわば『自己』の初期化から、再度『他者』といかなる関係をつくり出し、それによってどのように『自己』をプログラムし直して起動させるかを問う――。」

このことを著者は「『自己』を『他者』に向かって切り開く」とも表現している。他者との対話を成り立たせ、「他者との間に利害損得とは別の関係をつくり出」し、「自他に共通の問題を発見して、一緒に取り組む」こと。そして、「仮にその行動から利害が生じるなら、そのときは一方的に自分が他者に利を譲る覚悟をする」こと。それが仏道だというのである。

考えてみれば、「我思う、故に我あり」という西洋の啓蒙主義を土台にして近代資本主義が勃興し、その資本主義の枠組みの中で経済効率の更なる向上を日夜追い求めることが世界のスタンダードになってから、もう既に久しい。けれども、とりわけ1990年代以降の米国で金融とITが興隆して以降、世界は大きな金融危機を度々経験する一方で所得格差は拡大の一途を辿り、行き過ぎた資本主義経済がもたらす弊害はもう誰の目にも明らかである。資本主義の原動力は「我思う・・・」どころか、今や「我所有する、故に我あり」だ。こうして資本主義経済と市民社会、議会制民主主義との間のバランスが崩れてしまったことが、移民・異教徒・富裕層などへの激しい憎悪を呼び、世界各国はテロの横行に揺れている。

そのような風潮の中で、著者が説明するような仏道の実践は極めてハードルが高いと言わざるを得ないし、まずは修行を続けて「自己」を求める欲望の解消を図るというのは、いかにも遠回りなアプローチであるようにも見える。それこそ、ブッダの言うように「犀の角のように独り歩む」覚悟が要ることだろう。しかしながら、中庸と寛容の精神を持って他者を受容するこうした仏道の実践でも行われない限り、このまま行けばこの世は利害が衝突するばかりの本当にとんでもない世界になってしまうのではないかと、本書を読み終えてからその思いを新たにした。

同じ日の夜、日経新聞の夕刊に目を通していると、シンクタンク出身で現・法大教授の渡部亮氏がコラムにこんなことを書いていた。米国では、日本では考えられないような超高所得の資産家や企業家が誕生し、その政治献金によって連邦議会議員に圧力をかけ、自らの利権擁護を図っていることについての評論である。具体的には、高所得者からの圧力を受けて、社会福祉関連支出を削減し、その分を高所得者の減税に充てようと、トランプ政権が医療保険制度改革法(いわゆるオバマケア)の廃止を議会に上程。しかしながら、低所得者の医療費負担増が自らの票田に影響する民主党と共和党穏健派がこれに反対、その他の税制改革法案も滞っていることを指している。

「表面上これは政治問題だが、その背景には経済の論理が民主主義の論理を圧倒してしまったという事情がある。経済成長や利益追求を優先した結果、繁栄の基盤であった議会制民主主義や健全な市民社会が危機に瀕している。低所得者向け減税や社会福祉支出などの所得再分配政策を行わないと、米国の社会的混乱は激化するであろう。

資本主義は所得格差や金融危機といった弊害を生みやすい。民間の利益追求の行き過ぎを政府が制御する必要があるが、経済的利権がらみのイデオロギー対立によって制御不可能になっている。」

(2017年8月16日付 日本経済新聞夕刊 『十字路』より抜粋)

私たちは、この日本をそんな国にしてしまってはいけないのである。

行間を埋める作業 (2) [読書]

1926(大正15)年1月19日というと、この文章を書いている時点からちょうど91年前になる。その年の暦では大寒の二日前にあたるこの日、東京・小石川に本社・工場を構える大手出版会社の労働組合がストライキを決議し、大規模な労働争議が始まった。

大正元年に結成された友愛会を始祖とする日本の労働組合の全国組織は、次第に社会主義の色彩を帯びて大正12年には日本労働総同盟に改称。その後は更に社会主義者と共産主義者の対立が激化し、同14年には二つに分裂した。その内、共産党系の一派は日本労働組合評議会(略して「評議会」と呼ばれた)を名乗り、数多くの労働争議を指導。前述の出版会社の労組はこの評議会加入労組であり、それとの鮮明な対決姿勢をとった会社側は、操業の短縮と短縮分の賃金カットを発表。これに反発した労組側がストを決議して、総勢2,300人がストに入った。世に云う共同印刷労働争議である。

会社側は警察を利用して検挙者を出させ、暴力団に組合を襲撃させ、そしてスト破りまで雇ったのに対して、評議会を通じて全国から支援を受けた労組も必死に抵抗。しかし、3月18日までの丸二ヶ月に及んだこの争議は、労働者の大半が解雇され、会社側に有利な形で終結するという、労組の完敗に終わった。後にこの労働争議を題材にしたプロレタリア小説『太陽のない街』を世に出した徳永直は、この時に解雇された労働者の一人だった。

この共同印刷労働争議が始まった9日後に、憲政会単独内閣を率いていた加藤高明が現役の首相のまま病没。内務大臣・若槻禮次郎が後を継ぐ。第一次大戦の終結後、日本経済が反動不況に苦しんでいたところに関東大震災が追い討ちをかけてから、まだ満3年も経っていない。この時期の日本で労働争議が頻発し、各種の社会運動が勃興したのは、ロシア革命の影響を受けた共産主義思想の高まりが背景にあったのは事実だが、基本的には不況が続いていたからなのだろう。

その年の暮の大正天皇崩御によって元号が改まり、明けて1927(昭和2)年3月14日。つまり共同印刷労働争議が労組側の全面敗北で終結する4日前に、衆議院予算委員会における蔵相の失言から銀行の取り付け騒ぎが始まり、いわゆる昭和金融恐慌の契機となった。そして、台湾銀行救済のための緊急勅令案が枢密院で否決されて、第一次若槻内閣は4月20日に総辞職。代わって政友会総裁の田中義一に組閣の大命が下る。

そう、この時代は経済の面では不況が続いていたのに、政治の面では憲政会(後に民政党)と政友会が交互に政権を担う時代が1932(昭和7)年まで続いたのだ。施行から間もなく70周年を迎える戦後の新憲法下ですら、殆ど実現したことがない二大政党時代。それが不況と恐慌の時代になぜ可能であったのだろう。そして、昭和7年に五・一五事件で現役の首相・犬養毅が殺害され、斉藤実の「挙国一致内閣」が登場して以降は、なぜ二大政党時代が復活することはなかったのだろう。

歴史教科書の記述の行間を埋める好著『教養としての「昭和史」集中講義』(井上寿一 著、SB新書)を読んで、特に私が思ったのは、私たちは1925(大正14)年の普通選挙法成立という事柄を知識として持ってはいても、それに基づいて実施された旧憲法下での計7回の男子普通選挙によってそれぞれどのような民意が示されたのか、それを必ずしも理解していないということだ。

もちろん、旧憲法下では首相・大臣の任免権は天皇にあり、新憲法下のような国会での首班指名はなかったから、衆議院議員の総選挙があったからといって、その結果が直ちに新内閣の組成に結びついた訳ではないが、それでも男子普通選挙によってどんな民意が示されたのかは、(それを「キングメーカー」西園寺公望がどう受け止めたのかも含めて)その時代を理解するための手掛かりになる筈である。

昭和2年の春に起きた前述の金融恐慌は、成立したばかりの田中義一内閣の蔵相・高橋是清による三週間のモラトリアム(支払猶予令)の実施や、片面だけの印刷ながら紙幣が銀行の店頭に高く積まれたことにより、5月には沈静化。他方、中国大陸では蒋介石の北伐が始まり、居留民保護のための第一次山東出兵がこの内閣で行われている。

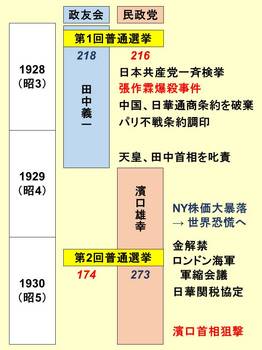

明けて1928(昭和3)年2月20日、第一回の普通選挙がいよいよ実施される。その結果は、総議席数466の内、政友会218、民政党216、その他32(内、無産政党8)というものであった。

「(中略)たしかに社会主義運動の弾圧はあったものの、(中略)第1回普通選挙の結果、無産政党の獲得議席はほんの数%しかなく、新たな有権者の大半は当時の二大政党であった政友会か民政党のいずれかに入れているのです。」

「無産政党に対する弾圧の結果、投票すべき政党を失った無産者たちが仕方なく政友会か民政党に票を投じたのではありません。新たな有権者の人たちにとっても、いわば泡沫政党の無産政党よりも、より政権に近い既存の二大政党のほうが自分たちの望む政策を実現してくれそうだと考えたからこそ、政友会か民政党のいずれかに投票したのです。」

「(中略)要するに、無産者も含めて、当時の国民の大半は政友会と民政党による政権交代可能な二大政党制が望ましく、それによって日本の政治は良くなると考えていたのです。」

(以上、引用前掲書)

こうして議会で政友会・民政党がほぼ同数となった田中義一内閣。だが、満州の権益を守るために日本が支援していた満州軍閥・張作霖が蒋介石の北伐軍に敗れると、関東軍がその張作霖を爆殺する事件が発生。その真相究明と処分をウヤムヤにした田中が昭和天皇から強い叱責を受けて辞任すると、「憲政の常道」として、今度は民政党の濱口雄幸に組閣の大命が下る。1929(昭和4)年の夏のことである。

その濱口内閣が不況克服のために敢えて金解禁と緊縮財政を掲げ、軍事費も聖域扱いせずにロンドン海軍軍縮条約に調印したことは良く知られている通りだ。しかも、政権発足から半年も経たない内にニューヨークを震源地とする世界大恐慌が発生。景気が一段と悪化していく中で、翌1930(昭和5)年2月に第2回の衆議院普通選挙が行われる。それはまさに濱口と民政党の経済政策の信を問う選挙となった。

「(中略)たいていの政治家は票集めのために甘言を弄するのが常です。ところが濱口の民政党はそれと正反対のことをしています。つまり、有権者に対して『当面、景気はもっと悪くなる』と宣言しているのです。」

(引用前掲書)

さて、その選挙の結果はどうだったのか。学校の教科書にはその記述はないが、実は戦前の昭和史を学ぶ上でここがまさにポイントの一つなのではないか。

「(中略)驚くべきことに、この1930(昭和5)年2月20日の衆議院選挙で、濱口の民政党は圧勝するのです。具体的には、民政党は衆議院の466議席中、過半数を大きく上回る273議席を獲得します。対する政友会は改選前から99議席減らして174議席です。

この結果は、財界人や富裕層が民政党に投票したから、という理由では説明がつきません。まさに娘を売る決断を迫られたり、労働争議や小作争議に参加したりしかねないような人たちが民政党に投票しなければ、ここまで大勝できるはずはありません。」

(同上)

現代の私たちは、その濱口と民政党の経済政策が結果的に大失敗であったことを知っている。世界大恐慌の発生以降各国が通貨安を競い合っているような時に金解禁を断行し、不況の中で財政緊縮政策を進めたことは明らかに逆効果だった。けれども、この時の総選挙において有権者は濱口の政策を支持し、敢えて苦い薬を飲むことを選んだのである。

「この選挙結果は、当時はもちろん、現在の政党政治を考えるうえでも非常に重要です。要は、有権者が常に景気対策を望んでいることは確かですが、だからといって有権者もそう単純ではないのです。」

(同上)

ところが、私の高校時代の日本史の教科書では、この時期に関する記述は以下のようなものだ。

「軍部・右翼および浜口内閣の協調外交に不満の諸勢力は、この条約(=ロンドン海軍軍縮条約)が統帥権干犯であるとして、はげしく政府を攻撃した。そして経済政策の失敗とともに、この内閣にたいする不信は政党政治にたいする不信となり、急進的右翼の台頭のきっかけとなった。そして同年暮、濱口首相は右翼の一青年に狙撃されて重傷を負い、翌年死亡した。」

(『詳説日本史(新版)』 昭和49年3月5日発行、山川出版社)

昭和5年の普通選挙で有権者が苦い薬を飲む意思を示したことが全く割愛され、民政党の政策の失敗が(軍縮条約に調印したことも含めて)政党政治への不信に繋がったという風に読めるのだが、これはいかがなものだろうか。

(狙撃された濱口首相)

今の世界を見渡してみれば、世界中どこを見ても経済政策は「緩和頼み」だ。痛みを伴う改革が受け入れられることは滅多にあるものではない。それだけに、普通選挙法が制定されて2回目の総選挙となった昭和5年の衆院選において、我が国の有権者が打ち続く不況の中で敢えて苦い薬に一票を投じた姿に、私などはどこか瑞々しさを感じてしまう。更には、「政党政治への不信」を言うのなら、自分が与党の時代にはパリ不戦条約(昭和3年)に調印していた政友会が、野党になるとロンドン海軍軍縮条約の調印に反対したという事実、それも反対の理由として「統帥権干犯」という理屈を政党の側から持ち出したという事実、すなわち政友会側により大きな問題があったのではないか。

「有権者は本来、“政治の生産者”として民主主義を担う主権者であるはずです。受身の姿勢で自分たちに都合のよい政策を選り好みするのではなく、自ら政治に関わり、その投票行動に応分の責任や負担が生じることを自覚しなければなりません。

同様に政治家も、ただ有権者の要求を聞き入れる、あるいは甘口の政策を弄するのではなく、日本社会の持続的な発展を見据えた上で、ときには痛みを伴う政策の有効性を訴える必要があるのではないかと思います。

そういう意味では、濱口雄幸は、昭和恐慌の只中で『いまは耐えてください』ときちんといえる政治家であり、国民に対して誠実だったといえます。

そのような濱口に共鳴し、彼の民政党に273議席を与えた当時の国民もまた立派でした。1930(昭和5)年の総選挙は、首相と国民が一体感を持って経済危機を乗り越えようとした事例として思い出されるべきです。」

(『教養としての「昭和史」集中講義』)

教科書にあったように、濱口首相は昭和5年の暮に東京駅ホームで凶弾に倒れ、翌年(昭和6年)4月から若槻禮次郎が二度目の政権を担うのだが、その年の9月に満州事変が勃発。それへの対応方針を巡って閣内不一致が起きたために同内閣は同年12月に総辞職し、犬養毅の政友会に政権が戻った。民政党とは正反対に政友会は積極財政政策を掲げ、翌年(昭和7年)2月の総選挙で圧勝。だがそれも束の間、同年5月15日にその犬養は海軍青年将校の一団によって射殺されてしまう。

以後、戦前の昭和史において二大政党政治が復活することはなかったのだが、それはなぜなのか。多くの人々にとって、学生時代の授業では、特にここから先の昭和史は時間切れで全く教わらないか、或いは超駆け足になるか、その何れかではなかったか。だが、『教養としての「昭和史」集中講義』を読むと、ここからが本当の肝なのだと思う。

(To be continued)

行間を埋める作業 (1) [読書]

東京メトロの銀座線が開業90周年を今年迎える。東洋初の地下鉄として上野・浅草間2.2kmの営業を始めたのが1927(昭和2)年12月30日。それを記念して、車両の外観・内装共に開業当時のイメージを再現した特別仕様車2編成が導入されるそうだ。イベント時には、かつての車両がポイントを渡る時に車内灯が一瞬消えて予備灯が点灯した、その様子までコンピュータで再現するというから手が込んでいる。是非いつか乗り合わせてみたいものだ。

大正天皇の崩御がクリスマスの日だったために昭和元年は7日間しかなかったから、銀座線が開業した昭和2年は実質的な昭和の初年にあたる。だがそれは、国会答弁での蔵相の失言が引き起こした金融恐慌と共に始まったような年だった。それ以前にも、1920(大正9)年から第一次世界大戦の戦後不況が始まり、1923(大正12)年には関東大震災が発生して日本経済は大打撃を被っていた。政治の面ではデモクラシーが進行し、各種の社会運動が勃興した1920年代の日本は、経済の面では好況の時期を殆ど持たず、恐慌・不況の状態を続けていたのである。

にもかかわらず、市電に乗れば7銭で済むところを、物珍しさから人々は10銭の運賃がかかる地下鉄に2時間待ちの行列を作ったという。そして、この年の前後には東京の山の手で私鉄各線が相次いで開業。関東大震災で大きな被害を受けた下町から山の手方面へと、人々が移り住んで行く。長引く不況の中でも東京の都市化は急速に進んでいった。

「より大きな変化は、第一次世界大戦にともなっておこった社会的な大変化によるものであった。それは一言にしていえば大衆文化の登場であった。(中略) 1919(大正8)年以降には高等教育機関の大拡充がおこなわれた結果、ぼう大な知識層がうまれ、都市の中間層として、この時期の文化のにない手となった。」

「新聞はこの時期に急速に部数を拡大し、(中略) 週刊誌が発刊され、『中央公論』 『改造』をはじめとする総合雑誌が発展しはじめたのもこのころであった。昭和にはいると、円本や岩波文庫が登場(中略)。1925(大正14)年には東京・大阪でラジオ放送が開始され(中略)、映画も(中略)大正末期から観客数の飛躍的増加がみられ(中略)、レコードが大量に売れはじめたのは大正半ば以降であり(以下省略)。」

「生活様式も都市を中心に大きく変化していった。洋服の普及、欧米の食生活の影響、官公庁などの公共建築を中心とする煉瓦造や鉄骨・鉄筋コンクリート造の建築、一部を洋間にした文化住宅、電燈の普及などが、主として都市の中間層の生活に変化をもたらした。都市における水道・ガス事業がある程度普及したのもこの時期であったが、いっぽうでは、交通・住宅などの都市問題の発生が意識されはじめた。」

(以上、『詳説日本史(新版)』 昭和49年3月5日発行、山川出版社)

この時代の様子は高校時代の日本史の教科書にはこんな風に記載されているが、不況の連続だったのに東京の都市化と大衆化が進んだというのは、何だか矛盾を孕んでいるようにも見える。

「慢性的不況が続いているのに、なぜこのようなモダンな生活様式が生まれていたのでしょうか。経済がずっと悪かったなら、国民の生活も貧しく厳しいものであったはずなのに、都市化と大衆化によって人々はなんだか豊かな暮らしを実現しているように見えます。」

(引用書後述)

(左:地下鉄開業時のポスター(昭和2年)、右:初回普通選挙時のポスター(昭和3年))

だが、その不思議も今の私たちの世の中と重ねてみると、理解できることがあるのではないか。

「この(1990年代初頭のバブル経済崩壊から続く)『失われた20年』のあいだにも、たとえば東京には次々と超高層ビルが建設され、丸の内や新宿、渋谷などは様変わりしました。都心部に林立するタワーマンションも、当時の同潤会アパートとだぶって見えないこともありません。(中略) 昭和初期の人たちというのは、案外いまの私たちと同じような状況にいたのではないかと思えてきます。」

(同上)

学校の授業では「時間切れ」か「超駆け足」の何れかになった現代史。特に昭和史はそうだった。古代・中世とは違って、歴史的に重要な出来事が毎年のようにあるのに、それらを限られたページ数で要約しなければならないから、教科書の書き方も思いっきり簡素にならざるを得ない。そんな訳で受験のための無味乾燥な「暗記物」に終始しがちだった昭和史なのだが、それをもう一度学び直し、教科書の記述の行間を埋めていくと、戦前を含めた昭和の歴史と今の時代とが意外なほど関連している・・・。

『教養としての「昭和史」集中講義』(井上寿一 著、SB新書)は、そのように歴史を学び直すことの面白さを教えてくれる新刊書だ。教科書の記述に関する「行間の埋め方」が実に的確でわかりやすく、今まで自分の頭の中にあった大正・昭和史の年表が俄然立体的に見えて来る。自分が高校生だった頃にこんなに優れた副読本があったらなあと、つい思ってしまう本である。

教科書の記述の行間を著者が埋めて行く、それを読みながら改めて思ったことが幾つかあった。

戦前の日本を読み解く上で私たちが再認識をしなければならないのは、何といっても第一次世界大戦の存在だ。この戦争、日本にとっては「対岸の火事」だったように受け止めてしまうことが多いのだが、この大戦によって日本の国家の姿形が大きく変わっていったことは、改めてよく踏まえておく必要があるだろう。

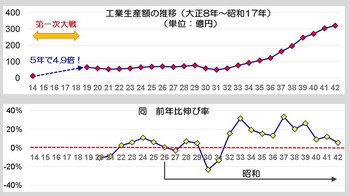

第一に、日本の工業化が飛躍的に進んだことだ。戦前の商工省の統計によると、日本の工業生産額は大戦が始まった1914(大正3)年からヴェルサイユ条約締結の1919(大正8)年の5年間で4.9倍になった。欧州の工業国が戦場になったために日本からの輸出が大幅に増えたのは言うまでもないが、年率37%増の猛スピードで工業生産額の増加が5年も続けば経済がバブルになるのは当然で、大戦の終結後には大きな反動不況がやって来た。1990年代の平成バブル崩壊の時だって、過剰な供給力の整理や銀行の不良債権処理には何年もの時間を要したのだから、セーフティ・ネットの枠組が出来ていなかった1920年代の殆どの時期わたって不況や恐慌が続いたのは、無理もないことだろう。

他方、大戦後の1920(大正9)に成立した国際連盟の常任理事国に就任したことにより、日本の行動は自ずと「国際社会」を意識したものになって行った。というと、1922(大正11)年のワシントン海軍軍縮条約をはじめとする各種の軍縮・不戦の条約締結にばかり目が行ってしまうが、著者の指摘によればそれだけでなく、国家が持つ様々な制度についても、国際連盟の常任理事国たる国としては、相応に“グローバル・スタンダード”を満たしていく必要があり、その中の一つが国際労働機関(ILO)への加盟と国際労働基準の遵守であったという。

大戦後の不況が続いたこの時期には労働争議や小作争議が頻発し、各種の社会運動が勃興したことが教科書にも書かれており、その背景として、大戦中に起きたロシア革命に影響された社会主義思想の広まりが挙げられているが、日本がILOに加盟した以上、労働者保護のための社会政策を相応に打ち出して行かざるを得なくなったという事情があったことを著者は指摘している。

といっても、政府任せにしていても社会政策はなかなか進まない。だから、そうした政策を具体的に立案する団体として政党が急速に台頭していく。大戦中の好景気で工業が飛躍的に発展し、工場労働者が急増、大都市には会社勤めの人々が集積・・・というように国の姿が大きく変わったのだから、政治の枠組みにも変革が求められたのは当然のことだろう。

そう考えると、1924(大正13)年の第二次護憲運動によって清浦奎吾が退陣した後は政党の代表が内閣を率いる形が定着したこと、“グローバル・スタンダード”の一つして(男子だけではあったが)1924(大正14)年に普通選挙法が成立したことなどが、一連の流れとして理解出来るのだ。(因みに、普通選挙法と同時期に制定された「天下の悪法」と呼ばれることの多い治安維持法も、国家に反逆する社会主義者・共産主義者を取り締まる法律として、当時の先進国の間では“グローバル・スタンダード”であったそうだ。)

「現代とシンクロする『昭和史』」をわかりやすく読み解いてくれる『教養としての「昭和史」集中講義』。本書を通じて自分が認識を新たにしたことを、忘れてしまわないうちにもう少し書き留めておくことにしたい。

(To be continued)

面倒を面白く [読書]

2017年、元旦。大晦日から続いていた、この時期としてはずいぶんと暖かい天候の下で、東京は穏やかな新年を迎えることになった。

午前7時少し前、我家のベランダからも新年の最初の太陽がビルの角から姿を現す。冬至の日には同じビルのもう少し右側から太陽が昇っていたのだから、暦は少しずつだが着実に春に向かって歩みを進めている。

我家の恒例として、元日の初詣は混雑を避けるために朝早く、食事の前に出かけることにしている。今年は6時半に皆が起き出して7時に出発、クルマを飛ばしていつものように神田明神と湯島天神へ。境内の様子は我家にとってはすっかりお馴染みなのだが、今年は明神さまの境内でこれまでとはいささか風情の異なる物が目についた。ずいぶんとアニメ調の絵馬がたくさん掲げられていたのである。

古来、日本では馬は神様の乗り物だったそうで、神事を行う時には馬を奉納する風習があったという。無論、世の中はそういう財力のない者が大半なので、本物の馬の代わりに木の板に馬の絵を描いて奉納することが、奈良時代から早くも始まっていたそうだ。その「絵馬」からいつの間にか馬がどこかへ行ってしまい、今では代わりにアニメ調の絵が主役になっているのだが、神様に何かお願い事をするという本来の目的は変わっていないのだろう。それは、日本人の精神的な伝統と言えばいいだろうか。

さて、初詣を終えて帰宅した私たちは、前日までに用意しておいたお節料理の重箱を食卓に並べ、家族四人でまた一つ新たな年を迎えることが出来たことをこの国の神様に感謝し、お屠蘇をいただいて、新年最初の食事を始める。お雑煮に入れる餅は、ダイエットのためには減らした方がいいのだが、私は例年通り二個いただいてしまった。

その昔はお節料理といえば年に一度のご馳走だったから、年末から手間暇かけて様々な料理をお重に詰めるものだったようだ。勿論、忙しい現代はそれほどの手間暇はかけていられないし、お正月しかご馳走が食べられない訳でもない。台所仕事を楽にするために同じ物を三日も四日も食べ続ける時代でもないだろう。という訳で、我家でもお節料理はかなり形骸化している。家内と娘が二人してゼロから作るのは伊達巻と松風焼き、黒豆の甘煮と栗きんとんだけ。出来合いのものを買ってくるのは田作りと昆布巻、錦玉子に蒲鉾ぐらいだろうか。後は現代風に、叉焼だとか海老チリだとか、皆が好物にしているものを重箱に詰めている。

割り切ってしまえば、今の世の中、お正月にお節料理がなくたって特に困らない。それはそうなのだが、我家の場合には、上述した料理だけは家内と娘が自分で作っている。手間暇をかけるのは面倒なはずで、だからこそ伝統的なお節料理のメニューの中から既に省略してしまっている物も多いのだが、最低限これだけは、というところを家内は手間暇かけて作っている。なぜならば、彼女にとってそれが日本の文化で、「最低限これだけは」をなくしてしまったら日本のお正月にならないからだと。

面倒だけれども、だからこそ続けていく文化。そのことについて、昨年末に面白い新刊書に私は出会った。『きもの文化と日本』(伊藤元重・矢嶋孝敏 著、日経プレミアシリーズ)という新書本である。

経済学者の伊藤元重氏と、着物の小売業・㈱やまと代表取締役会長・矢嶋孝敏氏の異色の対談。矢嶋氏によれば、着物市場は40年ほど前の最盛期に比べて現在は1/7にまで規模が縮小しており、従って着物の小売業は典型的な衰退産業なのだが、そうした環境の中で家業を継いだ矢嶋氏は、業界の常識を覆す様々な新基軸によって着物市場の裾野を広げるべく孤軍奮闘を続けて来た。日本経済新聞出版社が出している本だから、内容は主にビジネスの切り口からのものではあるのだが、実はそれに留まらず、一つの立派な文化論になっているところが何とも興味深い。

昭和の初期も含めて、戦前の日本では大多数の人々が日常的に和服を着ていた。それが戦後になると人々のライフスタイルが急激に変わり、普段の生活は洋服が主流になる。そんな中で、着物の販売市場が最盛期を迎えたのは大阪万博が行われた1970(昭和45)年頃。要するに「団塊の世代」が成人式を迎える時期だった。以後は市場が次第に縮小。これに対して着物の小売業者は年配者を対象に高額の商品を売ろうとし、「着物は高級品」というイメージを打ち出すために、数々の「格式」や「作法」を前面に出していったことから、一般の人々はますます市場から離れていってしまった・・・。

なるほど、着物を着るには着物以外にも様々な道具が必要で、なおかつ細かなルールがたくさんあるという。けれども、それは戦後の、しかも1970年代以降になって登場したものなのだ、ということを、本書を読むまで私は知らなかった。そして、そういう小難しいルールのなかった戦前までの日本では、着物の着方はもっと自由だったことも。

そうした歴史分析を踏まえ、市場が最盛期の1/7にまで落ち込んでしまった以上は何としても着物市場の底辺の拡大を図らねばと、矢嶋社長は若い世代向けの浴衣(ゆかた)を商品化し、今までにはなかった着物と帯の組み合わせや、主に外国人をターゲットにした観光地での着物のレンタルなど、新機軸を次々に打ち出していく。そして、その根底にあるのは、良いものを作り続けて来た着物の産地を守ること、そして産地を守るためには、とにかく着物作りを事業として成り立たせることだという。

これは、およそビジネスの世界にいる人間にとっては説得力のある視点ではないだろうか。手間暇かけて品質の高いものを作り上げて来た伝統産業。そのプロダクツが本当に価値のあるものであるならば、ビジネスとして成り立たせ、若い世代が喜んで参入するように持って行かねばならない。補助金で伝統産業を残そうとしても、作り手が高齢化したら終わりで、単に「絶滅危惧種」になるだけのことだ・・・。

とはいえ、放っておけば衰退の一途の伝統産業をビジネスとして成り立たせるためには、斬新な路線を打ち出して行かねばならない。それに対しては、伝統的な価値観からの反発も大いにあることだろう。「そんな物は着物じゃない。」と。然し、今まで通りのことだけを続けていたら「絶滅」は時間の問題なのだ。そういう伝統産業は他にもたくさんあるのではないだろうか。

それでは、市場の裾野を広げるために着物は際限なく姿形を変えて行くのか。誰でも着られるように、ボタンやファスナー付だったり、帯を省略したような”KIMONO”が登場するのか。その点について、我家のお節料理の話ではないが、矢嶋社長にはどうしても譲れない一線があるようだ。

伊藤: ここまでお話をうかがって面白いと思うのは、きものって、面倒くさいところが魅力になっている部分がありますね。(中略) 帯を結ぶのが大変だというなら、帯をなくしてしまう方向性だってあるのに、そっちへは進まず、簡単な帯を作ることを考える。面倒は残したまま、面倒を少なくする方法を考えるというか。(中略)

矢嶋: まったくそう。便利で早くて安くてという世界共通項が多いものが文明。文化的な細かい特徴を削っていって、標準化されたものね。典型的なのがカップヌードルで、あれは誰が作っても同じ味になる、つまり文明です。一方、お茶なんかは、いれる人によって味が変わってくるでしょう。お茶は文化なんだよ。

伊藤: それでいくと、きものは文化ですよね。

矢嶋: 完全に文化のほうです。洋服のほうがはるかに便利だからね。でも、毎日、カップヌードルばかりじゃ、つまんないじゃない。たしかに料理するのは面倒くさいけど、料理には料理の楽しさがある。(中略)

矢嶋: (中略) ジャケットは脱いでも、そのままの形で残っているけど、きものは脱いだら平面になっちゃう。着ることでようやく形が生まれるわけ。衣服というより、高度なラッピングをやってるような感覚だよね。(中略) ところが、体に合わせて作られていないし、ボタンもついていないから、どんな着こなしだって可能になる。

伊藤: 洋服とまったく逆ですね。フォルムが一つしかないのに、スタイルは無限にある。だから、きものの場合は、着るのに上手下手が出て来る。

矢嶋: 毎回毎回、形を自分で作るわけだからね。(中略) だから、うまく着れない日もある。毎日着ている僕だって、10回に1回ぐらい、帯を結び直すときがあるからね。でも、それが面白いんだよ。料理と同じこと。

(引用前掲書)

立体裁断では作られておらず、畳むと平面になってしまう着物。そして結ぶのが難しい帯。そこに面倒くささがあるのだけれど、だからこそ面白い。着物は本来どんな着方も自由だけれど、その面倒くささを無くしてしまったら着物でなくなってしまう。なぜならば、着物は文化なのだから。

なるほど、面倒なことを敢えて楽しむ、面倒なことに手をかけていくそのプロセスが楽しいというのは、着物に限らず我が国に残る多くの伝統文化に共通するものではないだろうか。でも、それはなぜなのか。伊藤元重氏と矢嶋孝敏氏の対談はいよいよ核心部に入る。

伊藤: 最後の最後で面倒な部分は残るけど、そこを捨ててしまうと、きものが存在する意味がなくなってしまいますもんね。(中略)

矢嶋: 結局は心持ちの問題なんだよね。面倒というのは、面が倒れる。つまり、下を向いている状態です。面白いというのは、上を向いているから顔が日の光に当たって白い状態。下を向くか、上を向くかだけの差なの。だから、面倒を面白くすればいい。文化としてのきものを理解して、不便さを楽しめばいい。

「面倒を面白く」。これは、けだし名言というべきではないだろうか。文化とは何とも不思議なものだと、改めて思う。

この4~5年になるのだが、私の家内は着物の着付を学び続けている。といっても、免許皆伝でお師匠さんになろうというつもりは全くないようで、ただ純粋に、自分で着物を着られるようになりたい、着物を着るという環境の中にいたいという思いからのようだ。そして家内の様子を見ていると、確かに着物を着るには大変な手間がかかるようだ。しかも、毎回同じように着られるとは限らず、うまく行かない時も少なからずあるが、それでも続けていなければ、どんどん着られなくなってしまうのだそうだ。しかし(というか、だからこそというか)、着物を着ることは面白いと言っている。そうであれば、家内が着物を学び続けていくことを私はこれからも応援して行きたい。

今年は正月の3日から泊まりの出張に出てしまい、戻って来た時には七草も過ぎていた。新年の色々なことが今週からは本格的に始まるが、つい下を向いてしまうようなことも、上を向いたらどんな風に見えるのか、それを是非試してみることにみよう。

「逆さに見る」歴史 [読書]

富山県庁の刊行物の中に、350万分の1 環日本海諸国図という、B1サイズの一風変わった地図がある。もう20年以上前の1995年から販売されているというから、今更ニュースでも何でもないのだが、これは目の付けどころが面白い地図である。

普通の地図の上下をひっくり返したもので、上が凡そ南西方向になっている。要するに中国東北部から日本列島の方向を眺めた時の見え方を表したものなのだ。従って、地図の上部に日本列島が横たわり、その下にまるで大きな湖のような日本海がある。

地図には富山県庁の位置を中心点とした同心円が描かれていて、半径1,000kmの円の中に日本の四島がほぼスッポリと収まっている。何だか日本の重心が富山湾にあるかのように思えてしまうから不思議なものだ。そして、この「逆さ地図」を眺めていると、日本列島とユーラシア大陸との大きさのバランス、相互の距離感といったものも、いつも見慣れた地図とはどこか違うような印象を受けてしまうのだが、それは今年(2016年)のイグノーベル賞(「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に対して与えられる賞)の受賞で注目を集めた『股のぞき』と似たようなことなのだろうか。

考えてみれば、私たち北半球に住む人間にとって、南は自然と視野の中心になる。住宅は南向きに建てるものだし、「日当たり」というものを常に考える。一般には寒い所より暖かい所が好きな人の方がずっと多いだろうから、人々が指向するのは自ずと太陽が空高い方角である。それは日本列島でも、それよりも北のユーラシア大陸や朝鮮半島でも同じはずである。

それゆえ、半島の人々がこの「逆さ地図」を見ると、太陽が輝く暖かい南の行く手に長々と横たわる他国・日本は、もしかしたら鬱陶しい存在であるかもしれない。中国の人々にとっては、九州の南から台湾までの海上に円弧を描く南西諸島が東シナ海の出口を塞いでいて、これは何とかしたいと思うかもしれない。更に言えば、19世紀末から20世紀初頭にかけて猛烈な勢いで極東へ進出したロシア帝国の指導者たちは、この「逆さ地図」そのものが頭の中にあったのではないか。

この「逆さ地図」と同じ要領でユーラシア大陸の東半分をひっくり返してみると、こんな風になる。

朝鮮半島や現在の中国の背後にある乾燥地帯・草原地帯を舞台に、遥かな古代から近代の手前までの長い期間にわたってユーラシア大陸の歴史を動かし続けてきた遊牧民族の数々。その彼らから見た「太陽の輝く方向」がこれである。眺めてみると、モンゴル、シベリア南部、中央アジアといった地域は誠に広大で、現在の中国がいかに広いといえども、遊牧民族のフィールドと比べれば「中原(ちゅうげん)」などは小さなものだと思わざるを得ない。

私たちは歴史を考える時も頭の中は北が上で南が下だが、まるでそれを逆さにするように、遊牧民族の目から中国史を紐解くユニークな本が、『逆転の大中国史』(楊海英 著、文芸春秋)である。著者は1964年の内モンゴル生まれの学者で2000年に日本に帰化。普段私たちが無意識のうちに持っている中国史のイメージを覆す様々な論点を提供してくれる。

「曰く、古代より広大なアジア大陸に、ほかと隔絶した高い文明をきずきあげてきた『漢民族』。(中略) その豊かさゆえに、しばし北方から、戦争はつよいが、『野蛮な』遊牧騎馬民族が襲来し、一時的にはかれらが支配者となるが、圧倒的な漢文明によって『漢化=文明化』されると、アイデンティティをうしなっていく。かくして王朝の主はかわりはするが、偉大な中華文明のかがやきは普遍的かつ不変のものとしてうけつがれてきた。ざっとこんなストーリーだ。中国人ばかりか、日本人のあいだでも、大枠でこうした『中国史』をまなんできた人は少なくないのではないだろうか。」

(本書 序章より)

中国史について、確かに学校ではそんな風に教わったように思うし、かつて読んだ歴史本もそのようなトーンであったと思う。けれども、

「そもそも黄河文明がシナ中心地域(現在の河南省周辺)でおこったのは事実だが、考古学による研究がすすむにつれ、その古代文明と現在の『中国人』とでは、文化的にも、人種的にも断絶している事実が明らかになっている。」

(同上)

というように、まず「漢民族」という既成概念からして疑ってかかる必要が私たちにはあるようだ。

その上で、

「『ユーラシア史』という観点からすると、『中国史』が蛮族と位置づけてきた遊牧民が、東はシベリアから西はヨーロッパ世界にまでひろがり、文化的・人種的にも混じりあい、世界史を動かしてきたのに対し、『漢文明』がひろがりえたところは、華北と華中のいわゆる中原を中心としたローカルな地域にとどまっていた。(中略) 『漢(シナ)文明』は普遍的な世界文明のひとつというよりも、ローカルな地域文明だと考えたほうが実態に近いのではないだろうか。」

(同上)

として、著者はスキタイ、匈奴、テュルク(突厥)、鮮卑、モンゴル、女真などの遊牧民族がユーラシア大陸に残したダイナミックな歴史の足跡を多数紹介している。内モンゴルのオルドスに生まれ育った著者ならではの現地の写真も豊富に掲載されており、私にとっては認識を新たにすることばかりであった。

「歴史以前の中国」と「歴史としての中国」を区切るものとされる、秦の始皇帝による天下統一(前221年)。それ以前の中国では「東夷、西戎、南蛮、北狄」の諸民族が中原をめぐって興亡を繰り返したとされるが、それでは中国人そのものはどこから来たのか。

「中国人とは、これらの諸種族が接触・混合して形成された都市の住民のことであり、文化上の概念であった。(中略) それ(=秦の始皇帝による都市国家群の征服)以前の中原には、それぞれ生活形態のちがう『蛮、夷、戎、狄』の人々がいりまじって住んでいたので、のちの中国人は、人種としてはこの『四夷』の子孫であり、これら異種族が混血した雑種である。」

(『読む年表 中国の歴史』 岡田英弘 著、WAC)

本書にても度々引用されている岡田英弘氏の著書を私はだいぶ以前に読む機会があったので、紀元前3,000年に遡るともいわれる黄河文明に直結する「漢民族」という種族は存在しなかったことや、「中国五千年の歴史」というのは嘘で、広い領域を伴った「中国」としての歴史は始皇帝以後の2,200年であること等の史観には既に触れていた。その意味では、本書は岡田氏に代表される中国史観を遊牧民族の視点からも裏付けたものともいえるだろう。

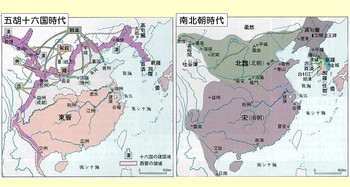

2世紀末に起きた黄巾の乱とその後の混乱から全土が内戦状態になった後漢王朝は、220年に滅亡。中国は三国志の時代に突入するのだが、相次ぐ戦乱の結果、黄巾の乱以前には5千万人ほどあった後漢王朝の人口が、魏・呉・蜀の三国を合計しても約5百万人、つまり十分の一に激減。それ以前の歴史によって形成された「中国人」はここで事実上絶滅したという。そして、次の統一王朝である隋が登場するまでの約300年間は、五胡十六国時代や南北朝時代を通じて北方の遊牧民であるアルタイ系、もしくはチベット系の種族が華北を支配。その結果、「中国語」がアルタイ系の言語に変質していったという。

(高校時代の世界史の副教材にはこんな図があった。)

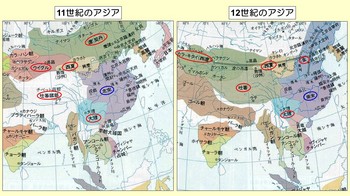

そして、黄巾の乱から400年ぶりに中国を統一した隋とその後釜の唐は、言うまでもなく当時の日本が律令国家の統治のお手本とした王朝で、とりわけ盛唐時代は「偉大なる中華文明」の代表例だというイメージを私たちは持っている。けれども、隋・唐の王朝はいずれも五胡十六国時代の五胡、即ち遊牧民族・鮮卑の出自であったというのは、学校では決して教わらなかったことだ。

しかも、中国史上で「ユーラシアにまたがって交易をおこない、国際的な文化が花開いた」王朝、「まさにアジアの大帝国とよばれるにふさわしい」王朝を挙げれば、隋・唐(鮮卑)、元(モンゴル)、清(女真)となり、「いずれも非漢民族による征服王朝、端的に言えば遊牧民が建立した王朝」なのである。そしてそうした遊牧民を出自とする王朝が大帝国たり得たのは、「中原で栄えた偉大な中華文明」を継承したからではなく、「実力があれば、民族や宗教などに関係なく登用するという寛容さ」が原因のひとつであり、「漢民族中心主義ではなく、異民族による国際主義によって統治された時代こそ、『中国』がもっとも栄えた時代だという事実がわかるだろう」と、著者は強調している。

それに対して、北方の遊牧民族の出自ではない、著者のいう「シナ人」による統一王朝は宋と明だ。そして、宋の時代には世界の三大発明とされる火薬・羅針盤・活版印刷が発明され、有名な景徳鎮の陶磁器が生み出されるなど、独自の文化が花開いたのに対して、異民族の反乱をおそれて抑圧的な政策をとった明代は総じて暗黒時代であったことの理由を、著者は以下のように述べている。

「宋はもともと北部を北方民族のキタイや金人に押さえられていたため、東南沿海部を中心とした『小さなシナ』だったのである。この小さな規模で、シナ人のみの『民族国家』をつくることが、『漢民族』にはもっとも適していると断じていい。明のように宋よりも広い国土をえて、おおくの他民族を統治しなくてはならなくなると、他の文化、文明をみとめない『漢民族』ではうまくいかないのである。その点は、現代の中国共産党による政権運営とも通ずる。」

(「小さなシナ」だった宋)

既に記したように、著者は内モンゴル(中華人民共和国 内モンゴル自治区)のオルドスに生まれ育った。彼の幼少時代は中国全土で文化大革命が荒れ狂った時期で、彼の一家も大いなる恐怖を体験したそうだ。その文革は彼が13歳の年に終了が宣言され、中国は改革開放へと舵を切る。中国が市場経済へと足を踏み入れていった80年代の後半に筆者は北京で日本語を学び、そして中国を離れた。

「古代のシナ地域、ことに中原とよばれた華北の高原地域では、農耕を基盤として、四囲を高い城壁で囲いこみ、外敵の侵入を阻む都市国家が成立した。 (中略) ここで重要なのは、こうした都市国家には、国境という概念が存在しなかったことだ。 (中略) 都市国家の人口や富が増加し、つよい権力や高い軍事力をもつ指導者が出現すると、『国土開拓』と称して、壁をどんどん外側へと拡張していく。 (中略) かれらシナ人、中国人にとって、国境とは国力が高まれば自由に変更可能なものなのである。北方民族に侵略されたという意識はもつが、自分たちがモンゴル平原や新疆(東トルキスタン)に侵入しても、『侵略した』という意識は皆無である。 」

「『中華思想』が厄介なのは、それが他の民族との接触によっておおきく歪んでしまったことだ。端的にいえば、遊牧民族とのあいだでの戦いでのたびかさなる敗北のなかで、現実を否認して、『自分たちは敗れたが、野蛮な敵よりも、文明的であり優っている。』、これがさらに嵩じて『自分たちは文明的で優った民族だから、野蛮人に負けるはずがない。現実の方がまちがっている』という虚構をつくりあげてしまったのである。そして近代以降は、その『敵』が西洋列強ならびに日本におきかえられた。」

「それは、歴史とのむきあい方にもあらわれている。つまり、事実にむきあうのではなく、自分たちの都合のいいところだけとりこむのだ。だから、異民族による征服王朝であることがわかっていながら、『偉大な漢民族にとって隋唐時代がもっとも華やかな王朝であった』とか、『元朝は、中国がもっとも強大な領土を保有した時代だ』と平気で嘘をつく。そればかりか、『チベットやモンゴルは清朝の一部だったのだから、いまも自分たちの領土のはずだ』と、現在の侵略的支配や搾取を肯定する論理に利用するのである。」

こうした記述だけをピックアップすると、いわゆる「嫌中本」と混同されてしまいそうだが、中国国内にいては決して発することは出来ないであろうこうした言論の中に、内モンゴル出身の著者が中国籍を離れた理由が滲み出ているようだ。

佐藤: ISの影響が中央アジアに浸透しつつある中で懸念されるのが、この影響が新疆ウイグル自治区に及ぶ危険性ではないでしょうか。(中略)

宮家: ウイグル族に対する共産党政権の厳しい取り締まりはイスラム過激派だけでなく、いまや一般イスラム教徒の信仰活動にまで及んでいる。しかし、中東を「後背地」とするウイグル・イスラム教は、チベット仏教のように中国国内で「封じ込め」ることが絶対にできません。中国政府指導部がイスラムをより正しく理解し、真の共存の道を見出さないかぎり、ウイグルは中国のアキレス腱でありつづけるしかないでしょう。(中略)

佐藤: ほんとうに中国はイスラム教、イスラム教徒との付き合い方がわかっていませんね。

宮家: そう思います。(中略) 中国のアキレス腱は台湾や朝鮮半島だけではありません。今後の中央アジア情勢次第では、新疆ウイグル自治区の動向も中国の安全保障にとって、重大事項となるでしょう。

(『世界史の大転換:常識が通じない時代の読み方』 佐藤優・宮家邦彦 著、PHP新書)

こうした事態について、『逆転の大中国史』の筆者・楊海英は終章で、「現在の中国は歴史に復讐される」と表現している。中国史ならぬユーラシア史は、21世紀の前半に、また新たな局面を迎えるのであろうか。

百年前の国際都市 [読書]

中国・浙江省の杭州で開かれていたG20の会合が終わった。

「中華民族の偉大なる復興」を掲げ、領海問題で周辺諸国と摩擦を起こしている中国の習近平政権は、G20の場で南シナ海問題が取り上げられることの回避に全力を挙げる一方、国内向けのポーズも必死に作らなければならなかったようだ。オバマ米大統領の到着時にタラップを用意しなかったり、日中首脳会談の時だけ会場に国旗を用意しなかったり。自称「大国」が何とも大人気ないじゃないかと我々は思ってしまうが、そうでもしないと国の中で生き残って行けないのが中国社会の辛さなのだろう。

それにもかかわらず、街に出れば相変わらず訪日中国人の数は多い。そしてリピート率も高いという。彼らにとって、両国の政府レベルの対立と個人が訪日旅行を楽しむこととは明らかに別物なのだろう。そして、多くの中国人が個人レベルで日本の実像への理解を深めていくことは、わが国にとっても悪いことではないはずだ。

今から100年ほど前にも、中国人の訪日ブームがあった。但しそれは、今日のような庶民レベルのものでは勿論なかった。

「辛亥革命前後の1900年代初頭から20年代にかけて、日本の年号でいえば明治から大正初めの頃、日本には中国人の留学生があふれていた。明治維新を成し遂げた日本はアジアでいち早く近代化を実現した国であり、清国で「日本ブーム」が巻き起こったからである。日本の成功に学ぼうとやってきた留学生は、最も多い時期には一万人近く日本に滞在し、その九割が帝都東京に住んでいたという。」

(引用書後述)

(清国からの留学生のための教育機関だった弘文学院)

20世紀の初めのこの「日本ブーム」。それには日露講和と同じ年に中国で科挙が廃止になったことも大きく影響していたという。これからは四書ではなくて日本に学べ、という訳だが、何と言っても激動の時代。日本にやって来たのは決して留学生だけではなかった。

「その一方、清朝の若き皇帝・光緒帝を戴いて、衰退の一途をたどる国政を改革しようと試みて失敗した「改良派」の知識人も亡命してきた。

(中略)

やがて孫文や梁啓超の次の時代を担う者たち――中国共産党を作った陳独秀や李大釗、それに周恩来、李漢俊、董必武といった中国共産党の主要メンバー、魯迅、郭沫若、郁達夫ら文学青年たちも留学生活を送るようになった。

つまり、二十世紀前半の帝都東京には、多種多様な中国人が集まっていたのである。革命家は日本を出たり入ったり、知識人や学生は最新流行の社会主義思想に関する書物を読みふけり、翻訳や雑誌作りに熱中し、談論風発した。無論、遊びほうけていた学生も少なくない。」

(引用書後述)

そんな中国人たちが巣食い、蠢いていた早稲田、本郷、そして神田神保町。そうしたエリアにスポットを当て、東京に身を置きながら20世紀初頭の中国革命に係わった中国人たちのエピソードの数々を紹介した新刊書が、『帝都東京を中国革命で歩く』(譚璐美 著、白水社)である。

「かつて、早稲田界隈にはチャイナタウンがあって、旅館や料理店、床屋の店先に清朝の国旗・黄流旗が翻っていたという。神田には清国留学生のための日本語学校や留学生クラブがあり、郷土料理を出す食堂があった。神楽坂や飯田橋界隈には、革命家たちが密談を交わした料亭があり、中国同盟会が生まれたのは虎ノ門のホテル・オークラ本館がある場所である。」

(引用前掲書)

ここに挙げられたエリアは、私にとってはいずれも若い頃から馴染みのある街ばかりだ。そんなことも手伝って、本書を興味深く読むことになった。

この時代に日本から中国革命に係わった先駆者かつ最大の有名人は、何といっても孫文(1866~1925)だ。1895(明治28)年に広東省・広州で反清朝の最初の武装蜂起を企てるも失敗。早くも日本に亡命している。以後はロンドンに渡り、再来日して宮崎滔天や犬養毅らと交流。更に何度も中国で武装蜂起を企てるがいずれも失敗。しかしそれにも決して挫けず、1905(明治37)年に東京で革命諸派が合同して中国同盟会が結成されると、孫文は総理に就任。そして、1911年に辛亥革命が勃発すると、滞在していた米国から急ぎ帰国し、翌年には中華民国臨時政府の臨時大総統に就任。だがその直後に袁世凱との駆け引きに敗れ、再度日本に亡命することになる。

「『三民主義』を説いても周囲に理解されず、革命を鼓舞しても盛り上がらず、テロリスト扱いされて世界中を逃げ回った。頼みにした華僑からは『孫大砲』(ほら吹き)だと笑われた。」

(引用前掲書)

それでもめげず、「世界中を巡って遊説し、日本に都合十数回訪れ、通算すると九年以上滞在したことになる」孫文。「カリスマ性があり、人望があり、なにより金集めができた」この男が最も高い知名度を持つのは当然なのだが、本書はこの孫文については最終章でサラッと扱うだけで、その他の人物たちの様々な生き方に寧ろスポットライトを当てている。

日清戦争に敗れた後、清朝の光緒帝が進めようとした変法自強運動が西太后の軍事クーデター「戊戌の政変」で潰され、失意のどん底のまま日本に亡命した梁啓超(1873~1929)。(彼は革命家ではなく、旧体制の下での改革派だったのだ。) 軍人になりたくてなりたくて、後先のことをよく考えずに日本に来てしまったという蒋介石(1887~1975)。湖南省出身の革命家で、孫文と共に東京で中国同盟会を結成、辛亥革命が成ると中華民国の陸軍を統率、その風貌から「中国の西郷隆盛」と呼ばれた黄興(1874~1916)。日本語の学力が足りなかったために高等師範や一高に入れず、日本滞在中は屈折した思いを抱え続けた周恩来(1898~1976)・・・。

(「変法自強」の夢破れた梁啓超)

(「中国の西郷隆盛」 黄興)

そんな多士済々の中で、本書を通じて私が最も興味を持ったのは、あまり知られていないが中国初の憲法である「臨時約法」の原案を作成したという「埋もれた天才」・宋教仁(1882~1913)のことである。前述の黄興らと共に武装蜂起を企てて失敗して上海に逃亡し、ついでに日本へやって来た。彼が22歳の年である。

「早稲田大学清国留学生部予科に入学した宋教仁は、下宿先を早稲田大学の裏手にある「瀛州筱処(いんしゅうゆうしょ)」に定めた。(中略)早稲田大学中央図書館前のグランド坂通りを下り、新目白通りの信号を渡って、向かい側の道を一本裏通りに入ったところで、ちょうどローガロイヤルホテル東京のはす向かいに位置する。早稲田大学から徒歩で四、五分といったところだから、おそらく湖南省出身の留学生たちが集う学生寮か下宿だったのだろう。」

(引用前掲書)

(宋教仁の下宿があった場所。左は1909(明治42)年当時の地図)

その翌年(1905年)に孫文・黄興らの中国同盟会が東京で結成され、宋教仁は機関誌の執筆・編集を担当。だが、孫文とはどうしても馬が合わず、翌年には神経衰弱に陥ってしまう。そして、1910年に孫文が九度目の武装蜂起に失敗すると、宋教仁は遂に孫文と決別して「中部同盟会」を組織。外国勢力に頼らず、揚子江流域で革命勢力のネットワークを広げ、翌1911年に武昌蜂起が起こると、雪崩をうつようにして辛亥革命が成功した。要するに革命の成就は宋教仁の戦略が当たったからなのだが、世間では孫文の名声だけが響きわたり、米国から「凱旋」のように帰国して中華民国臨時政府の臨時大総統に就任してしまった。

実務能力は孫文よりも遥かに高いのに、神経質過ぎて他人と折り合えず、人望を集められない宋教仁。それでも彼は新生中華民国の骨格作りに邁進し、憲法の原案作りや二院制議会の制定に尽力。初の議会が開かれれば首相への指名は確実と見られていた。

(「埋もれた天才」 宋教仁)

だが、宋教仁の内閣が大総統の権限を大幅に狭めることを嫌った袁世凱が刺客を放つ。1913年3月20日の夜、宋教仁は上海駅の改札口で凶弾に倒れ、その二日後に息を引き取った。享年31歳。適切な喩えかどうかわからないが、明治新政府における江藤新平のような悲運の人物と言ったらいいだろうか。

そんな宋教仁は大変な勉強家で、並み外れた読書家でもあったという。北京・南京と東京に大量の蔵書を持ち、それが彼自身の「知の宝庫」であり、「東京は蔵書を通じて近代科学を授けてくれた『母なる場所』だったのである。」と、著者はその章を結んでいる。

本書が描き出した時代から一世紀が経過して、日中間の力関係は大きく変わった。最近の“嫌中”や“嫌韓”の世論の中には、「相手が怪しからんから今直ぐ国交断絶!」という声もよくあるのだが、国と国との関係というのはそこまで単純なものではないのだろう。それよりも、中国の改革を目指す留学生たち、もっと先鋭に中国革命を夢見る革命家たち、著作を世界に向けて発信する文化人たちを100年前の東京が受け入れたような懐の深さが、今こそ必要なのではないだろうか。少なくとも、20世紀初頭という東アジアの激動の時代に東京の街が果たしていた役割を、私たちはもっと認識しておく必要があるのだろう。現代史は今の私たち一人一人に直接繋がるものなのだから。

100年前に日本にやって来た数多くの中国人たち。勉学や政治活動に勤しむ一方、未知の東京で安くて美味しい中華料理を如何にして食べるかは、彼らにとって切実な問題であったようだ。本書に取り上げられている、1899(明治32)年に神田・神保町に開店した小さな雑貨屋のことを、最後に記しておこう。

「最初は名前もない小さな店だった。留学生が足しげく通って中国食材や雑貨品を買ううちに、求められて簡易食堂も兼ねるようになった。ピータン、塩卵、焼き飯、肉入り麺、豆腐料理、豚肉野菜炒めなど、ごく簡単な料理を出すだけだったが、下宿先で油物を口にできない留学生たちは喜び、評判になって繁盛した。

(中略)

開店当時、留学生たちは店に集まって中国料理を食べながら、祖国の未来について話し合った。そして日本が明治維新で近代化を成し遂げたように、祖国の未来もそうであってほしいと願い、我が家同然のこの店に『維新號』と名づけたのである。」

(引用前掲書)

今は都心に4店舗を構える高級レストランも、元々はこんな風にして始まったのだ。その当時、『維新號』の小さなテーブルを賑やかに囲んでいたであろう清国からの留学生たちは、冥界から今の中国と日本をどのように眺めているのだろうか。

北に眠る大砲 [読書]

私の高校時代の同級生H君は、当時から一風変わった面白い男だった。

頭脳明晰だったのは言うまでもないが、いつもマイペースで飄々としていて、しかも今でいう「オタク」のような側面があった。それは、歴史に関することだ。修学旅行で京都の寺社の数々を巡った時に、そのオタクぶりは如何なく発揮され、彼の持つ豊富な知識に周囲はみな呆気に取られたものだった。

彼がそのまま歴史学者への道を進んだことには、誰にとっても不思議はないだろう。それも、東大の史料編纂所で維新前後の史料の研究を専門にしているそうだから、歴史に残された本物の史料と日々向き合っている筈である。

その彼が所属する史料編纂所の研究者たちによって、一冊の新書本が上梓された。『日本史の森をゆく』(中公新書)がそれで、「正倉院のお宝から戊辰戦争の流行歌まで」「史料編纂所に所属する『史料読みのプロ』42名が、それぞれの専門分野から選りすぐりの逸話を集めて綴ったアンソロジー」という触れ込みだ。もちろん、H君が執筆した一節も載っている。書店でそれを見つけた私は早速買い求め、週末の間に読み耽ることにした。

H君の専門は先述の通り幕末維新期なのだが、特にその時期の外国との関係を掘り下げている。そうなると、研究対象は軍隊や戦争との係わりが必然的に多くなる。彼が今回の『日本史の森をゆく』の中で披露しているのは、19世紀の初めに起きたロシアとの紛争にまつわることだ。

時代は少しだけ遡って18世紀の末。北米のアラスカがまだロシア領だった頃のことだ。そのアラスカで捕れるラッコやオットセイの毛皮を中国に売り込むために、当時のロシアは日本との国交や通商を望んでいた。それはまた、ロシアがシベリア・極東開発を進めていた時期でもあり、入植者の食糧補給のために日本との交易を望むという側面もあったようだ。

そのための使節として1792(寛政4)年にエカテリーナⅡ世号で根室に来航したのが、アダム・ラクスマン中尉だ。日本人の漂流民でロシアに保護ざれていた大黒屋光太夫を通訳に連れていた。漂流民の返還を手土産に国交・通商を迫るという作戦だった。

(アダム・ラクスマン)

それに対して、老中・松平定信率いる幕閣は、国交に関する窓口は長崎だからと、ラクスマンに長崎への入港許可証を渡して立ち退かせた。国交開始を何らコミットした訳ではないのだが、幕府が真意を曖昧にしたままそうやって問題を先送りしたことは、その12年後になって高くつくことになる。

1804(文化元)年、その入港許可証を持ったロシア使節のニコライ・レザノフが長崎に来航。ところが長崎奉行所は半年ほども回答を引き延ばした挙句、ロシア皇帝(当時はアレクサンドルⅠ世)の国書も進物も受け取らず、長崎からの退去を求めた。このロシアへの対処方針を巡っては幕閣の中でも大きな議論になったようだが、老中・土井利厚が強硬論でこれを押し切ったという。

「『立腹いたさせ候方、然るべき哉、腹立(はらだち)候はばもはや参る間敷(まじく)』とは要するに、『怒らせろ、腹を立てればもう二度とやって来ることはあるまい』ということなのである。」

(『逆説の日本史 17 江戸成熟編』 井沢元彦 著、小学館)

これに憤慨したレザノフは、日本を開国させるには力ずくでやるしかないと思うに至り、報復攻撃を計画することになった。1806(文化3)年、レザノフの部下ニコライ・フヴォストフ大尉が樺太の松前藩居留地を攻撃し、続いて択捉島に駐留中の幕府軍を攻撃(この時に駐留していた幕府の役人の一人が間宮林蔵だった)。更にその翌年には利尻島で幕府の船舶・万春丸が激しい攻撃を受け、幕府方は船を放棄して逃げたために、積んでいた大砲を奪われてしまったという。

(レザノフとロシア船)

「(幕府が)むやみに居丈高な対応をとったことがかかる衝突を招いたともいえる。」

(『日本史の森をゆく』 東京大学史料編纂所編、中公新書)

学校の日本史の教科書にはラクスマンやレザノフの名前こそ登場するが、当時「蝦夷地」と呼ばれた地域で上記のような軍事行動をロシアが起こしたことは、「その間、ロシア船は択捉・国後島に上陸して掠奪した」ぐらいにしか書いてない。だから、当時の年号をとって「文化露寇」と呼ばれるこの事件は、一般には知られていないといっていいだろう。私も本を読んでこの事件を初めて認識したのはつい数年前のことである。

「レザノフの攻撃命令はロシア皇帝の許可を得ていなかったが、彼らの分捕り品の多くはロシア政府の手に渡った。旧都サンクトペテルブルクの人類学民族博物館(クンストカーメラ)には、南部兵の甲冑や刀、鎗、鉄砲のほか、日用品などが現在も多く収蔵されている。そして、この紛争で接収された大砲三門もロシア国立軍事史博物館で『発見』された。」

(引用前掲書)

実は、H君は2010年に史料編纂所の調査でサンクトペテルブルクのこれらの博物館を訪れ、前述の万春丸から分捕られた大砲を実際に確認した当の本人なのである。当時フランキ砲と呼ばれていた青銅製の古い大砲二門が保管されていたのだが、H君はその内の一門を観察していて、更に驚くべきことを発見した。その大砲の持ち主を特定できる証拠があったのだ。それは16世紀後半の日本で活躍した或る人物だった・・・。

そこから先はネタバレになるから、本を読んでのお楽しみとしておこう。いずれにしても、戦国時代に製造され、江戸時代に幕府が大坂城で長年保管していた骨董品の大砲が、19世紀初頭に蝦夷地でロシアに分捕られ、そしてその後200年近くもロシア旧都の博物館に置かれていたというのだから、これは大いなる歴史のロマンと言う他はない。

本を読み終えた私は、その旨のメールをH君に送った。面白かったので、高校時代のクラスの皆にもそれを伝えたいということも。

「新書の件、恐れ入ります。自分たちのやっていることを面白く紹介してみようよ、ということであんな本になったのですが、世間では『地味~』という評価のようですね(笑)」。

程なく返って来たレスポンスは、相変わらず飄々としている。高校卒業から今年でちょうど40年。あの頃のスタイルをちっとも変えていないH君の様子が、何とも羨ましかった。

ロシアに分捕られた大砲の話に限らず、興味深いエピソードが他にも多々紹介されているので、オタクに近い歴史好きの人には、本書はお薦めである。

鉄路が生んだ伝統 [読書]

6月5日(木)に関東地方が梅雨入り。以来、この週末も含めて傘が手放せない天候が続いている。手放せないどころか、平年の6月一ヶ月分の雨量を既に超えた地域が幾つもあって、早くも水害の懸念が高まっている。何事も忙しい世の中を反映してか、今年はずいぶんとせっかちな梅雨入りとなった。

6月の季語といえば、6月1日の衣替え。それは明治6年1月1日(=旧暦の明治5年12月3日)から太陽暦が採用されて以降のことだ。官吏が洋服を着用し、軍人や警官に制服が導入された時代、夏服と冬服の着用時期を定めることが必要だった。以来、これが学校にも適用され、世の中一般も年二回の衣替えに従うようになった。

それでは、江戸時代はどうだったのかというと、幕府が制定した衣替えは年4回であったそうだ。旧暦の9月9日から翌年3月末日までが「綿入れ」、4月1日から5月4日までが「袷(あわせ)」、5月5日から8月末日までが「帷子(かたびら)」、そして9月1日から8日までが再び「袷」であったという。明治の洋服導入以前は、この国の気候に合わせたきめ細かな衣替えが行われていたことになる。

江戸時代以前からの伝統的な習慣だと私たちが思い込んでいることが、実は明治以降に始まったものであったということは、他にも案外とあるものだ。

「初詣は正月の伝統的な行事のように思われるが、それが定着するのは、意外にも鉄道が開通してからであった。初詣は、鉄道が生み出した正月三ヶ日の行事なのである。」

(引用書後述)

現代の私たちの習慣からは完全に失われているが、新年を迎えるにあたり、大晦日の夜から元日の朝にかけて、家長が氏神の社に籠って来る年の安寧を祈願する「年籠り(としごもり)」が、古来の習慣であったそうだ。やがて、それが「除夜詣」と「元日詣」に分かれ、家長だけでなくその他の人々も参詣を行うようになっていったという。そして参詣の対象が氏神様だけでなく、自分の家から見て恵方にある寺社にも広がっていった(「恵方詣」という)。それが初詣の原型なのだが、いずれにしても参詣の対象は家から歩いて行ける範囲内の寺社だったようだ。

しかも、参詣に行く日は初縁日の日であったという。寺社の初縁日は正月の三ヶ日とは限らず、寺社によって日が異なる。更に言えば恵方は年によって異なるから、どの寺社に詣でるかはその年の恵方次第だ。だから、地域ごとに色々な日に色々な寺社へお参りが行われていたことになる。歩いて行ける範囲での人々の暮らしとは、そういうものだったのだろう。

「川崎大師の初縁日(初大師)は正月の21日で、人びとは江戸市中から川崎大師に徒歩で出かけていた。しかし1872(明治5)年5月に日本で最初の鉄道が品川~横浜間に開通し、翌6月に川崎停車場が開設されると、川崎大師への参詣が格段に便利となった。そのため毎年1月21日の初大師は、汽車を利用して参詣する人びとでにぎわうようになった。また川崎大師も恵方詣の対象となり、元日に恵方詣をする人が増えた。鉄道の開通によって恵方詣が広域化したといえる。」

(引用書後述)

開通したばかりの日本初の鉄道。新橋~横浜間の旅客運賃は、上等1円2銭5厘、中等75銭、下等37銭5厘で、当時の物価と比べればかなり高いものだったようだが、物珍しさと便利さとから、乗客は増加の一途であったという。こういう物見高さは我が民族の伝統なのだろうか。

(三代目広重が描いた『東京高輪海岸蒸機車鉄道』)

「そのうちに、恵方にあたっている年もあたっていない年も、川崎大師は毎年元日に大勢の参詣客でにぎわうようになった。そして、この川崎大師の新しい参詣慣習がいつしか『初詣』とよばれるようになったのである。1885年1月2日付の『東京日日新聞』は『昨日より三ヶ日は川崎大師へ初詣の人も多かるべき』ため、新橋~横浜間の急行列車を臨時に川崎駅に停車させたと報じている。」

(引用書後述)

現在のJR川崎駅から川崎大師までは、直線距離にして2kmほどだから、当時の人々の感覚からすれば、歩くには何の問題もなかったのだろう。その川崎大師詣ではよほどのビジネスになったようで、前述の『東京日日新聞』の記事が書かれた14年後には、この川崎大師詣でを当て込んだ路面電車が開通することになった。川崎~大師間を結ぶ、その名も大師電気鉄道。現在の京浜急行電鉄・大師線の前身で、日本初の標準軌(軌間1435mm)の鉄道だった。京急のオリジンはこの路線なのである。しかも、開業日は1899(明治32)年の1月21日。つまり川崎大師の初縁日の日に当てたのだった。

大師電気鉄道のこの時点での起点・川崎駅は、国道15号(第一京浜)が六郷橋を渡って現在の京急大師線をオーバーパスしたあたり(=昔の川崎宿の入口)に設けられた。開業の3年後には官設鉄道の川崎駅の近くまで線路が伸びたので、そこは駅名が「六郷橋」に変わっている。

(川崎大師と大師電気鉄道)

そして、大師電気鉄道の大師駅から先には、大正14年に「鶴見臨港鉄道」という別の路面電車が開業している。大師駅から東へ行って、現在の産業道路に沿うように南西へ進み、やがて北上して鶴見の総持寺までの10km足らず。起点と終点が共に寺の門前というのも実に珍しい鉄道だが、寺社への参詣というのがそれぐらい大きなビジネスであった時代なのだろう。(この路面電車は昭和12年に廃線になっている。)

同様に、鉄道の開通で参詣が飛躍的に便利になったのが、成田山新勝寺だという。江戸の町中から一部区間を船利用でも片道一泊二日だったのが、1894(明治27)年12月に総武鉄道の本所(現在の錦糸町)~佐倉間が開業し、更に1897(明治30)年1月に成田鉄道の佐倉~成田間が開業すると、新勝寺は完全に東京からの日帰り圏になった。(現在の京成電鉄も、もちろんこの成田山詣でをビジネスに取り込もうとした鉄道なのだが、1912(大正元)年に押上~市川間で開業したものの、鉄路が成田にまで届いたのは意外に遅く、1930(昭和5)年のことである。)

1857(嘉永7)年2月、ペリーの黒船が前年に引き続いて来航した時、献上品として彼が持参したのが、実際に走る蒸気機関車の模型だった。そこから紐解いて、1908(明治39)年の鉄道国有化までの凡そ半世紀。それは、僅か50年で我が国の鉄道にはこんなに多くのことが、と思わざるを得ないほど中身の濃い歴史なのだが、それを決して専門用語に頼らず、極めて平易にまとめた『日本鉄道史 幕末・明治篇』(老川慶喜 著、中公新書)は好著である。普段から「鉄分」の濃い人はともかく、そうでない人にとっても、これは敷居がなくて間口の広い本ではないだろうか。

上に例を挙げたように、鉄道の敷設をめぐる話題だけでなく、鉄道の登場によって世の中がどのように変わったのか、そこにも目を向けて光も影もとらえていることに好感が持てる。

「鉄道の開業は、日本人の時間感覚を大きく変えることになった。それまでの江戸時代の不定時法では地域によって時刻が異なっており、もっとも小さい時間の単位は小半時(30分)であった。しかし、鉄道を規則正しく運行するためには、まず時間を全国的に統一しなければならず、また列車時刻表を見ればわかるように、鉄道の利用者には分単位の行動が求められた。鉄道の開業にともなって、西欧で使われていた定時法が日本全国一律に採用され、人々は分単位の時間を意識しながら生活せざるをえなくなったのである。」

(引用前掲書)

そのようにして突然やって来たライフスタイルの大変化にも、極めて短時間で順応し、結果的には交通機関の運行ダイヤが世界で最も正確な国になったのだから、日本というのは何とも不思議な国である。

そういえば、今朝の通勤電車もダイヤ通りだった。新幹線の線路がすぐ横を併走する区間では、いつもと同じ場所で下りの「やまびこ125号」に追い抜かれ、いつもと同じ場所で上りの「あさま508号」とすれ違った。明治の初年の新橋・横浜間の鉄道建設に深く係わったが、その開通を待たず僅か30歳で横浜に没した英国人技師エドモンド・モレルがもしここにいたら、その様子をどんな風に眺めたことだろう。

中国はどこへ行くのか (3) [読書]

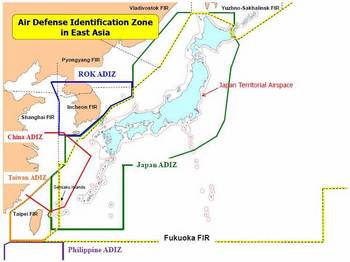

今年11月23日に中国国防省が突如発表した、東シナ海への防空識別圏の設定。それに対して日米韓国をはじめとする関係各国が直ちに反応し、国際社会には俄かに緊張が走った。

「どこの国でも防空識別圏を持っているのだから、中国がそれを設定するのは当たり前。」と中国側は主張するが、同じ「防空識別圏」という言葉を使いながら、実は内容の異なるエリアの設定を一方的に宣言しているのは、いかにも中国らしいやり方である。

防空識別圏は、主権が及ぶ領空の外側、つまり公海上に設定されたものだから、防空識別圏内であっても公海上である限り、外国の航空機の飛行が制限を受けることはない。ところが今回、中国政府は

・圏内を飛行する航空機は中国国防省の指令に従わなければならない。

・指令を拒み、これに従わない航空機に対して、中国は防御的な緊急措置を講じる。

と言っているのだから、公海上も自国の領空だと主張していることに他ならない。加えて、そのエリアは日本の領土である尖閣諸島を含むものなのだから、公海上のみならず他国の領土の上空にまで自分たちの「防空識別圏」を設定したことになる。

これに対して、中国側の発表のわずか2日後に米軍がグアム空軍基地からB52爆撃機2機を、敢えて戦闘機の護衛も付けずにこの「防空識別圏」を通過させる措置に出たのは、「公海上の航行の自由」を侵す企ては許さないという米国の明確な警告なのだろう。加えて、尖閣諸島は日米安保条約の対象エリアであることも米国は言及した。

その時点では、中国が自らの面子を潰してしまったように見えた「防空識別圏」の設定。だが、今月になって東アジアにやって来たバイデン米大統領は、日・中・韓それぞれに対して言葉を明らかに使い分けており、とりわけ中国に対しては「防空識別圏」という言葉さえ出さなかったという。とすれば、これは日米同盟に楔を打ち込むための、よく計算された作戦の一つだったのだろうか。

米国と並ぶ”G2”の地位を自認するようになった中国。米ソ対立の時代とは異なり、中国自体が「世界の工場」としてグローバルな資本主義経済にどっぷりと浸かっているのだから、その物流・商流が止まってしまうことは、彼らにとっても命取りになる。そう考えれば、資本主義経済の総本山である米国ともう少しうまく折り合って行けばよさそうなものだが、現在の中国には米国と張り合って自らの勢力圏を誇示しようとする意図が見え見えだ。そしてその場合、米国と勢力を競い合う舞台は西太平洋とならざるを得ない。

新刊書『語られざる中国の結末』(宮家邦彦 著、PHP新書)では、中国のこうした対外姿勢を原因として東シナ海や南シナ海で緊張が高まり、睨み合う米中両国の海軍の間で、ちょっとした誤解・誤算から戦端が開かれてしまった場合のシミュレーションが行われている。それは例えば、今回中国が言い出した「防空識別圏」を飛行中の軍用機に対する威嚇行為を発端に始まると考えてもいいのかもしれない。

「他方、だからといって近い将来、米中間で大規模かつ長期にわたる軍事衝突が起こると考えてはならない。」

(以下、青字部分は前掲書からの引用)

米国も中国も、今相手と全面的な戦争に及ぶメリットはないだろう。それによってグローバルな貿易や投資が止まってしまえば元も子もない。だから、仮に偶発的な軍事衝突が始まった場合にも、それが長期にわたる全面的な戦争に発展する可能性は低く、両国共に「落としどころ」を模索することになるのだろう。

「それでも、人間が判断する限り、戦争ないし、戦闘は起こりうる。こうした戦いに勝ち負けがあるとすれば、多くの場合、その敗者は中国側となるだろう。」

現時点での両国の軍事力を比較すれば、まずはそういう前提に立つべきなのだろう。

「問題は、これからの米中戦争ないし戦闘の結果ではない。筆者にとっての真の関心事は、米中戦争ないし、戦闘終了後に予想される中国国内の政治的変化の程度だ。戦争ないし戦闘が終了し、米側の協力も得られないまま中国側が『勝利』を自国内で宣伝できない場合、中国の内政はいったい、どうなるだろう。」

こうして著者は、米中衝突が終わった後の世界について、「頭の体操」としてのシミュレーションを展開している。実際には朝鮮半島の二国や台湾、ロシアなどの動向にも左右されるはずだが、そうしたパラメータは敢えて置かれていない。

.jpg)

著者のシミュレーションでは、米国との衝突の決着の仕方によって七通りのシナリオが展開されている。「中国が統一を保つか、分裂を起こすか」によって大きく二種類に分かれており、統一を保つ場合のシナリオは以下の三つだ。

シナリオA: 共産党の独裁が温存される

シナリオB: 共産党が統治の正統性を失い、中産階級が民主化の担い手になる

シナリオC: シナリオBが早期に破綻し、独裁志向の強い指導者が現れる (プーチンのロシア型?)

シナリオAは、対米戦争ないし戦闘における中国の勝ちっぷり・負けっぷり次第で更に三つのサブシナリオに分けられる。中国の勝ちなら「A-1覇権達成」、引き分けなら「A-2現状維持」、それ以下なら「A-3引きこもり」という訳だ。

シナリオBはブルジョワジーによる民主革命とも言うべきもので、中国敗戦の事実が国民の前に晒された場合のシナリオの一つだろう。国際社会との親和性は高くなるのだろうが、一足飛びにここまで行くとは、私には到底思えない。よくてシナリオC、つまり新たな皇帝待望型になるのではないか。

残り四つのシナリオは中国が分裂することが前提で、それはシナリオB・Cと同等かそれ以上に中国の負けっぷりがひどかった場合のことになるのだろう。

シナリオDは分裂した各国(地域)で民主化が進む、シナリオEは分裂した各国(地域)が民主化に失敗し、再独裁化に走る、そしてシナリオFはDの国(地域)とEの国(地域)が併存する形だ。分裂の仕方によって、漢族だけはまとまるのか、漢族も分裂するのか、漢族・少数民族の連邦制になるのか、という共通のサブシナリオに分けられている。最後のシナリオGは究極の大分裂で、春秋戦国時代の再到来と言えばいいだろうか。これはあくまでも理論上の話なのだろうけれど。

現実の世界がこれらのシナリオのどれかになり始めた場合に備えて、日本は対応を考えておくべきと著者は説く。たとえそれが日本にとっては愉快でない、考えたくもないシナリオであったとしても。

私個人は、中国はその国力がピークを迎える前までにシナリオA-1を実現することに全力を挙げるのだろうと想像する。それも、「戦わずして勝つ」ように様々な策略を絡めてくるだろう。だが、その広い国内は決して一枚岩ではないから、中での勢力争いやら何やらを背景に、著者が懸念するような「誤算・誤解によって生じる不測の事態」が発生し、止むを得ず米国との戦端を開いてしまうことはあり得るだろう。その場合にも、極力シナリオA-2以上となるよう、ありとあらゆる手を使うはずである。「敗け」を認めることは絶対にしないだろう。

「中国共産党の統治の正統性は三つの柱からなる。

第一は、『中国の統一』であり、その延長上には『台湾問題』『チベット問題』などがある。 第二は『抗日愛国戦争勝利』であり、その最たるものが『歴史問題』『尖閣問題』であろう。

第三は、改革開放政策による『経済発展・生活向上』である。」

ところが、極端な貧富の格差、公務員・党幹部に蔓延する不正・腐敗、環境破壊の深刻化などによって、第三の柱は揺らぎはじめている。そんな中で、米国との軍事衝突が現実のものとなり、その結果として万が一にも第一の柱に傷がつくようなことがあれば、中国共産党が「天」に見放されるのは案外と呆気ないのかもしれない。

その場合には、国軍ではなくて党の軍隊である人民解放軍が一枚岩で党に忠誠を尽くすのか、それとも軍までもが地域に分かれるのか。米中衝突後のシナリオがA1を除くどれになるのかは、そうした軍の動向が鍵になることだろう。だからこそ、党中央は人民解放軍をしっかりと掌握し、党に忠誠を誓わせねばならない。軽はずみに米国との軍事衝突を起こさせないよう、細大漏らさず管理したいはずだ。だが、それにはアメとムチの両方が必要で、単純に不正一掃とも言っていられない。中国の政治改革の大いなる難しさは、そのあたりに本源があるのではないだろうか。

いずれにしても、日中関係が好転しない時代を、これからも私たちは生きて行くことになりそうだ。

中国はどこへ行くのか (2) [読書]

2001年というと、私が香港に駐在していた頃のことだ。その年の11月に中国のWTO(世界貿易機構)加盟が決定。これにより中国が世界共通の貿易ルールの下に置かれ、彼の国がそれまで世界中を悩ませてきたニセモノ作り、不当な安価攻勢、政府による恣意的な規制、国有企業の横暴などが是正されるだろうとの期待が、世の中にはあった。

ちょうどその頃、上海の米国法律事務所に長く務めた米系中国人Gordon G. Changによる”Coming collapse of China”(邦題 『やがて中国の崩壊がはじまる』、草思社)が上梓され、世界の注目を集めていた。

中国国内における、驚くべき貧富の差、粉飾決算を続ける国有企業の数々、不正と賄賂が横行する地方政府、急速に広がるネット社会の闇、法輪攻などの新興宗教に走る人々、共産党の古い体質、そしてこうした現状に対して蓄積した不満が爆発寸前の人民・・・。そんな実例を幾つも挙げながら、著者はその時点で中国共産党による独裁と国土の統一は、余命5年と見ていた。

あれから12年。中国はその間も高い伸び率での経済成長を続け、GDP総額では日本を抜いて世界第2位の存在になった。だが、WTO加盟によって期待された効果は出ておらず、相変わらずのニセモノ超大国だ。経済成長に比例して国内の矛盾も深刻化しているが、一党支配はそのままである。現状の改革が唱えられても、そこで「政治の民主化」は決してキーワードにはなっていない。そして、12年前と比較して中国は明らかに周辺国に対して強圧的になり、国民のナショナリズムを掻き立てるようになった。

いわゆる「中国論」の数々は、書店に行けば幾らでも並んでいる。時節柄、「嫌中派」の立場から書かれたものが今は多いが、その一方で、これだけ大きな存在になった中国はもう誰にも止められないのだから、その前提で日本の将来を考えるべきだとする「消極的現状肯定派」の意見も決して少なくない。

そうした中では、今回私が手に取った『語られざる中国の結末』(宮家邦彦 著、PHP新書)は、考え方としては日米同盟を基軸とする保守派に属するものだろう。だが、以下の指摘は興味深い。

「中国の将来と経済の関係を考えるうえで、重要なポイントが二つある。

第一に、中国では経済を含む森羅万象が政治的意味をもち、『政経分離』が不可能であること。第二に、経済規模の拡大と生活水準の向上が、必ずしも政治環境の変化をもたらさないことだ。」(以下、青字部分は前掲書からの引用)

つまり、「社会主義市場経済」といっても、それは「社会主義化で運営される市場経済」ではなく、「市場経済を持つ社会主義」であって、主語はあくまでも政治なのだ。「経済が政治を定義するのではなく、政治が経済を定義する。」 なるほど、それならばビジネスは政治に癒着せざるを得ないから、役人や国有企業の不正・腐敗が絶えない訳だ。

とすれば、「一党独裁か、民主政治か」を横軸に、「経済が成長するか停滞するか」を縦軸にした、欧米的な考え方によるマトリックスで中国を論じてみても、的が外れてしまうのではないか。そうした観点から、既存の中国論を著者は次のように分類している。

.jpg)

シナリオ1は、中国が高い経済成長を続けることで社会が成熟し、人々の政治意識が高まって政治の民主化が進むという予測だ。欧米諸国はそう期待したいのだろうが、これまでの中国の歴史に照らせば、これはまず100%あり得ないシナリオであることは論を待たないだろう。

シナリオ2は、中国がこれからも高い経済成長を続け、一党支配も強固に続けて行くという予測だ。著者はそれを更に「軍事大国化」と「現状維持」のサブシナリオに分けているが、それはシナリオ2の中での程度問題なのだろう。いずれにしても、ここでは中国の現在のスタイルが踏襲される訳だから、経済成長と同時に現在の矛盾も更に深刻化するのは不可避だ。目先の「現状維持」はあり得るとしても、将来にわたって持続可能なシナリオと考えることには無理があるだろう。

シナリオ3は、中国の経済が停滞し、そのことによって政治の民主化が進むというものだ。よく言えば「民主革命」だが、それに失敗して政権が求心力を失うと、今のイラクのようになる。だが、経済というゼニカネの問題が深刻になった時に、中国の国民が政治に求めるものは、はたして「民主化」なのだろうか?これも、辛亥革命が長続きしなかったお国柄を考えると、あまりリアリティーのないシナリオと言わざるを得ない。

そしてシナリオ4は、経済がうまく行かず、共産党がますます独裁色を強めて行く「引きこもり」型、あるいは現在の北朝鮮モデルと言えばいいだろうか。人類にとっては最も考えたくないシナリオだが、仮にこうなっても長続きが不可能なことは、火を見るより明らかであろう。

どのシナリオもしっくり来ない。やはり座標軸、とりわけ横軸の設定の仕方に問題があるのだろう。では、「独裁か、民主化か」の代わりにどんなパラメータを置けばいいのか。次の図は本書にはないのだが、著者の意を私なりに汲んで、例えば「世の中の不正・腐敗がひどくなるか、是正されるか」を横軸にしてみたらどうなるかを考えてみたものだ。

.jpg)

ここでのシナリオAは、社会の公正化が進むと共に経済成長も続くという理想的なシナリオだ。しかし、共産党の一党支配の下では社会の公正化などの「自浄作用」は決して働かないから、共産党にとって替わる新たな、しかもかなり有能な政権がすぐに登場することが前提になる。残念ながら、それは全くあり得ないだろう。

シナリオBは、社会の公正化は進むが、経済は停滞するという姿である。あるとすれば、世の中の不正・腐敗(及びそのことから来る様々な弊害)に対する不満が抜き差しならないものとなり、政権が社会の公正化に本気で乗り出さざるを得ないケースだ。ゴルバチョフ時代のソ連のように、中国共産党が「ペレストロイカ」を打ち出すか、或いは複数政党を認めるところまで行くのか。(実際にソ連は崩壊前にそこまで行った。) だがいずれにしても政治は安定せず、それでなくても少子高齢化が始まって経済成長に潜在的な鈍化圧力のある経済は、低迷を続けることになるだろう。これも当面は考えにくい事態だが、将来的に中国共産党が「天」から見放された時には、理論的にはあり得るシナリオではないだろうか。

シナリオCは、従来型の政治の延長で、経済は成長を続けるが不正・腐敗も更にひどくなるという中国の姿である。共産党の一党支配が続くために社会の公正化は全く期待できず、そのことへの不満をそらすために、共産党がかなり強引に内陸部の開発を進めたり、更なる軍事大国化を歩んだり、といった姿が想像される。「政商」は引き続き大儲けをすることだろう。だが、それによる国内の矛盾は一層深刻になり、とりわけ環境破壊の更なる進行が経済成長の阻害要因になるような事態に立ち至るだろう。これまた、持続可能なシナリオとは思えない。

そして最後のシナリオDは、現状の不正・腐敗は是正されず、経済も低迷するという姿である。これから本格化する少子高齢化と、深刻な環境破壊(最近はPM2.5の問題で大気汚染がクローズアップされているが、実は水質・土壌の汚染の方が遥かに深刻な問題なのだという)により、自然体で行けば中国の経済成長には潜在的な鈍化圧力があるはずだ。いずれもこれから本格化する大ブレーキである。それを克服できず、さりとて一党支配のままでは不正・腐敗の是正も図れず、それへの国内の不満もいっこうに解消されず、政治と経済が負のスパイラルに陥る、というのがこのシナリオで、短期的にはシナリオCで進むとしても、いずれ遠からずシナリオDに入って行くのではないかと、私は思っている。

では、その時の政治体制はどうなるのか。引き続き共産党一党支配の下で改革を進めようとするのか、それにとってかわる新政権を望むのか、あるいはよく言われる「国家分裂」に至るのか。それは、不正・腐敗の続く政治に対して、中国共産党がどんな形で「天」から見放されることになるか、それ次第なのだろう。「独裁か民主政治か」という二者択一ではなく、「天」が望むものは何か、それを決めるのはあくまでも中国の人々なのである。

中国の現政権が事あるごとに「不正の撲滅」を唱えているのは、こうしたことに強い危機感を募らせているからである一方、先ごろの共産党の「三中全会」が官僚による玉虫色の作文に終始したことは、彼の国の改革がいかに難しいものであるかを、そのまま物語っているのだろう。

但し、いずれにしてもシナリオCやDでは、中国が周辺諸国との緊張関係を拡大させていくことは避けられそうにない。

(To be continued)