中国はどこへ行くのか (1) [読書]

2009年の暮に始まった、NHKのスペシャルドラマ 『坂の上の雲』。その第4回「日清開戦」の中に、こんなシーンがあった。

時は1895(明治28)年の春。新聞『日本』の記者だった正岡子規が、近衛師団付の従軍記者として遼東半島に赴くことになる。前年の夏に始まった日清戦争は既に講和期を迎えており、「従軍」といっても占領地の視察のようなものなのだが、ともかくも社命を受けた子規は飛び跳ねながら帰宅し、母親にそのことを告げる。

国を挙げた戦争の一端に、病弱な自分も参画できる。そのことに喜びを爆発させる子規の様子に苦笑しながらも、母親は床の間の掛軸を静かに見つめて、こんな風に呟いた。

「日本は今・・・、ずいぶん親しかったお国と、戦っておるんじゃね。」

「見てごらん、掛軸は漢詩で、お皿は支那の子らが遊ぶ絵柄。」

「漢字も支那の文字じゃろう?」と、子規の妹。

「当たり前じゃ! わしらの祖父様は大原観山。漢学の大家じゃぞ。」 子規がそれに答える。

「子供の頃、お祖父様からよ~ぉ支那の話を聞かされました。支那は夢のようなお国で、だあれも、憎い敵じゃなんて思わなんだ・・・。」

母のそんな呟きに、子規は返す言葉がなかった。

ドラマがそんな風に描いた時代から、今年で118年。日中関係は再び最悪の時期を迎えている。特に直近では、11月23日に中国が尖閣諸島の上空を含む防空識別圏(ADIZ)を東シナ海に設定したことを急遽発表すると、日米は直ちに反応。この海域でいつ不測の事態が起こらないとも限らない不穏な情勢になってきた。そして、日本の中で国民の「対中感情」は日々悪化の一途を辿っている。

それにしても、中国とは奇妙な国である。

ソ連が崩壊してからもう20年以上にもなるのに、いまだに共産党が一党独裁を続けている。だが、その経済は実質的には資本主義だ。高度経済成長が続き、国民は金儲けに熱中しているが、実際には国営企業をはじめ様々な利権集団が存在しており、貧富の格差は想像を絶するほど大きい。しかも人々に遵法精神がなく、「十億身勝手」で万事やって来たから、特に近年は環境破壊が極めて深刻だ。

経済活動は比較的自由だが、言論には大きな規制があり、政府は膨大なコストをかけてインターネット上の「危険な発言」を封殺している。高度成長の中で割りを食った農民層や都市の貧困層、そして少数民族の不満が各地で弾けているようだが、報道は禁じられ、暴動は強権によって押さえ込まれている。そして、そのような国民の不満の捌け口にしているのか、或いは中国本来の対外的な野心からなのか、東シナ海や南シナ海の小さな島や岩礁の領有権を周辺国と争っている。

経済成長が続いて豊かになってきたとはいえ、国家社会がこれだけの矛盾を抱える中で、一党支配はなぜ続くのだろう。国民は政治の民主化を求めないのか。政府が「反日」のスイッチを押すたびに街頭に出て叫び、破壊行為を繰り返す群衆は、あの『阿Q正伝』に出て来る烏合の衆と少しも変わらないように見えるが、彼らにとってあるべき政治形態とは何なのか。それは、いわゆる欧米型の議会制民主主義とは違うものなのだろうか。

長らくそんな疑問を胸の中に抱きつつ、中国の防空識別圏設定のニュースに接していた時、まさにタイムリーな新刊書を私は手に取っていた。『語られざる中国の結末』(宮家邦彦 著、PHP新書)である。

「海洋進出への野心を隠そうともしない中国。日中関係が軋みつづけ、世の中に中国脅威論・キワモノ内政論が溢れるなかで、本書が見据えるのは誰も語らない彼の国の『結末』である。」

(以下、青字部分は本書からの引用)

そういうふれこみで論を展開する本書。著者の宮家氏の論説の数々には、他のメディアを通じてこれまでも接することがあり、毎回興味を持って目を通してきた。その「中国論」が一冊の本になったのであれば、私としては読まずにはいられない。

題名にもある「中国の結末」とは、近い将来に西太平洋を巡って米中が睨み合い、何らかの形で不測の軍事衝突が起きてしまった後のことである。それについては追って触れるとして、本書の中で圧倒的に面白いのは、第2章の「漢族の民族的トラウマ - 『西洋文明の衝撃』への答はまだ出ていない」であろう。

伝統的に中国では、「時々の政治指導者が権力を維持するうえで必須のもの」である「天」という思想があった。「中国の政治エリートにとって、この『天』のあり方を理解することこそが政治の基本」であり、だからこそ孔子の儒家思想などが登場したのだ。そして、「君子が徳を失い『天』に見限られたとき、『天命が革(あらた)まり、君主の姓が易(か)わる』、すなわち、易姓革命が起きると考えられてきた」。

著者によればこの「天」は、中国の長い歴史の中で3回の重大な文化的挑戦を受けたという。

初回はインドから仏教が入って来たことだ。そして2回目は13世紀にモンゴル民族によって宋王朝が滅ぼされたことである。だが、どちらの場合も外来のものを巧みに中国化することで、中国社会は「天」への挑戦をかわした。(もっとも、2回目の挑戦を受けたことのトラウマは、朱子学という副産物を産むことになるのだが。)

それに対して、3回目に直面したのは中国文明に対する史上最大の挑戦だった。「西洋文明からの衝撃」である。それは清朝末期にアヘン戦争(1840~42)に敗れたことから始まった。

この屈辱的な敗戦を受けて、中国は様々な対応を試みる。太平天国の乱(1850~64)、洋務運動(1860~70年代)、変法自強運動(1896)、義和団事件(1900)、辛亥革命(1911~12)・・・。だが、これらの改革運動はことごとく失敗してしまう。

(義和団事件はその昔ハリウッド映画にもなった)

その後、毛沢東率いる共産主義革命によって1949年に中華人民共和国が成立し、人民の支持と軍事力を備えた政権がようやく中国統一を果たしたが、その後1950年代の「大躍進」、そして60年代の「文化大革命」と度重なる大きな失政によって、中国社会は深く傷ついてしまった。

1978年末からは鄧小平による改革開放政策が始まり、それはいつしか「社会主義市場経済」と呼ばれるものに発展していくのだが、政治改革には手を付けず、取りあえず金儲けだけ先に突っ走った中国社会は、経済が成長を続ければ続けるほど、大きな矛盾を抱えていった。

「中国人は1840年代のアヘン戦争・南京条約のトラウマにいまも苛まれている。中国は19世紀以来の『西洋文明からの衝撃』という第三の、そしておそらく最も強力な中国文化に対する挑戦に対し、さまざまな試行錯誤を繰り返しながらも、いまだに最終的な答えを出すことができないでいるのだ。」

それでも、中国は1997年に香港を、99年にはマカオを西欧から取り戻し、かつての西欧列強による支配の残滓を一掃した。残るは、西太平洋や日韓に今も軍事力を展開する米国の存在だけである。

「だからこそ、中国は米国に挑戦しつづけるのだろう。中国人が『西洋文明からの衝撃』に対し、いまだ最終的な答えを出していない以上、中国人にとって東アジア・西太平洋での米軍プレゼンスは西洋文明の象徴でありつづける。これはもう理屈ではない。漢族の民族的トラウマがもたらした結果なのである。」

「現代中国の尊大さ、身勝手さ、狡猾さ」の原因は、いわゆる「華夷思想」で説明されることが多い。だが、それはわかったようでわからない話で、中国人に先天的に華夷思想があるのなら、その原因を更に説明しなければならない。それよりも、著者のように中国の長い歴史を俯瞰しながら、とりわけ近代以降に体験した辛酸の数々から来る「民族の記憶」としてとらえた方が、説得力がありそうだ。

「むしろ、中国がその古めかしい『華夷思想』」を充分克服しきれず、アヘン戦争から百七十年経っても、欧米諸国に対し、新たな国家像・国際秩序モデルを示しえないことへの『劣等意識』こそが、中国政治停滞の最大の原因ではないだろうか。」

それだけではない。文化大革命という国を挙げてのヒステリー状態は、社会の絆をズタズタに切り裂いてしまい、人の心から倫理が失われてしまった。そして、改革開放路線をリードした鄧小平の「先富論」(「先に豊かになれる者から豊かになれ」という主張)も、それに続く「そして落伍した者を助けよ」という肝心の部分が置き去りにされていった。

1989年、政治に人々の声を反映させよという叫びが、天安門広場に集まる学生たちを中心に広がることがあったが、その運動は鄧小平自身の指示によって戦車で文字通り押し潰されてしまう。そしてその後はひたすら金儲けの時代だ。とりわけ21世紀に入ってからは、「世界の工場」として中国は驚異的な経済成長を続けて来たが、倫理が失われたことによって、貧富の格差拡大や環境破壊、有害な食品やニセモノ商品の横行など、いずれも-他のどの国にも見られないほど-極めて深刻な事態に、中国は直面している。

「己の心が癒されないかぎり、他人を思いやる心は生まれない。文革時代には『殺るか、殺られるか』がすべてだったが、いまも『儲けるか、騙されるか』という二者択一は変わらない。こうした自己中心的なメンタリティが幅を利かすかぎり、中国に健全な社会は生まれないだろう。」

「いまの中国に最も必要なことは、『魂の救済』と新たな『社会契約』である。新たな『社会契約』では、各個人に平等の機会を与えて『正直者が馬鹿をみない』社会を実現し、人びとに信仰の自由を認めて、傷ついた『心』を救済しなければならない。」

ここまで言うと少し欧米的に過ぎるのかもしれないが、現在の中国の実情がいかに危ういものであるのかは、当の中国共産党も痛いほどわかっているはずである。

それでは、その中国はこれからどこへ向かうのだろうか。

(To be continued)

神話と史実 [読書]

1970年代の中頃に受験生だった私たちの世代。私は受験科目として日本史と世界史を選んだが、それは今では(記憶しなければならないことが沢山あり過ぎて)不利な組み合わせであるらしい。

とりわけ日本史は「深い」ところまで記憶しないといけないので、その負担が大きく、受験生からは敬遠されがちな科目だという。高等教育を受けている若者たちが、自国の歴史を大学の受験科目に選ぶと不利になるから敬遠するというのはいかがなものかと、私などは思ってしまうが、それはともかくとして、私が高校生の頃の日本史の教科書には、この国の始まりについてこんな風に書いてあった。

「大陸では280年に魏にかわって晋が中国を統一したが、その国力は弱く、4世紀初めには、北方の匈奴をはじめとする諸民族の侵入をうけて江南にうつり、やがて南北朝時代がはじまった。この時期に東アジアの諸民族はつぎつぎと中国の支配をはなれて独立し、国家統一の傾向を示した。(中略)

この間の倭人の社会について、文献でははっきりしたことがわからない。しかし大陸の情勢を背景にして、おそくとも4世紀前半には、大和朝廷によって、西は九州北部から東は中部地方におよぶ地域に政治的な統一体がつくりあげられていたと考えられる。」

(昭和49年3月5日発行 『詳説日本史』 山川出版社)

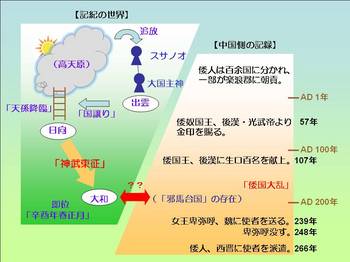

西暦266年に倭の女王の使者が西晋に朝貢した、という『晋書』の記述を最後に、5世紀の『宋書』に「倭の五王」が登場するまでの約150年間については、中国に残された書物にも倭国に関する記載はなく、その間の日本列島の様子は今もなお謎である。

私の受験生時代に、先に述べたように大和朝廷の成立時期が「遅くとも4世紀前半」とされていたのは、大和地方で誕生した前方後円墳が、西日本はおろか東北地方南部まで広がったのがその時代であったからだった。だが、教科書がそういう記載に留まっていたのと同時期の1970年代に、大和の纏向(まきむく)遺跡の発掘調査が進められ、とりわけその中の箸墓(はしはか)古墳の調査によってヤマト建国の時期は繰り上がり、今ではそれは3世紀半ばから後半ということになっている。

ということは、『魏志倭人伝』に残された卑弥呼の時代(その記載によれば西暦248年に卑弥呼は没したとされる)と、ヤマト建国の時期は非常に近いことになる。然らば、「邪馬台国」と大和朝廷とは同じものなのか、違うのか。

その答えに困るのは、我が国に残された『日本書紀』や『古事記』には、邪馬台国や卑弥呼に関する記載がないからだ。従って、邪馬台国と大和朝廷の関係、つまり両者が同じものなのか違うのかについては、今もなお決着がついていない。それどころか、そもそも記紀の存在自体が、戦前の「皇国史観」への反省から疎んじられ、戦後日本の学問の世界では甚だ軽視されてきたようだ。歴史学がそうだったから、この国の起源の解明はもっぱら考古学からのアプローチになった。

そんな中で、私が大学生活を終えて社会に出た後の1984年の夏に、島根県出雲市で荒神谷遺跡が発掘されて、そこから300本を超える銅剣、そして銅鐸と銅鉾が出土することになった。それによって、「銅剣は北九州、銅鐸は大和」というそれまでの定説が覆され、ヤマト建国に至る以前の時代における「出雲」の存在が想像以上に大きなものであることが解ってきた。

更に1990年代には妻木晩田遺跡(島根県安来市)の調査が進み、出雲から北陸にかけての日本海側に分布する、方形の四隅がアメーバのように伸びた「四隅突出型墳丘墓」に注目が集まるようになった。ここでも一つの文化圏としての「出雲」の存在がクローズアップされることになる。とすれば、我国に古来伝わる「出雲神話」を、作り話だとして遠ざけてばかりもいられないのではないか。

(宮山4号遺跡の四隅突出型墳丘墓)

「神話伝承の世界とはなんであろう。古今東西これをもたない民族も地域もない。だとすれば神話伝承を避けて通る古代史というものはありえないだろう。それどころか文字のない口承でものごとが伝えられていた時代、神話伝承が歴史そのものであったこと、しかも古代人の伝承力は現代人よりも遥かに強かったことを忘れてはなるまい。」

そのようなスタンスから、大国主神や出雲系の神々を求めて夥しい数の神社や遺跡に足を運び、「これまでの通説にこだわらず自由に発想」し、「しばしば神話の世界にも分け入り、古代人の思惟や行動について考え」た歴史研究者の手によって、一冊の本が上梓された。『出雲と大和 ― 古代国家の原像をたずねて』 (村井康彦 著、岩波新書)である。

それが専門の仕事であるとはいえ、著者は実に多くの「現場」を訪れて古代人と向き合っている。そして、そこから導き出されたこの国の起源についての推論は、実に興味深いものである。例えば・・・

『魏志倭人伝』に記された「邪馬台国への経路」について、「投馬国から南へ水行十日、陸行一月」とあるのを、これは南ではなく東で、しかも瀬戸内海(風が凪ぎ潮目が変わる難路)ではなく、対馬海流に乗って日本海を東へ向かったと考えれば、邪馬台国の所在地は大和になる。

『日本書紀』や『古事記』に卑弥呼や邪馬台国の記載がないのは、邪馬台国が大和朝廷とは異なる王朝であり、卑弥呼は皇統の系譜として記載されるべき人物でなかったことの証拠である。

その邪馬台国は、かねてより不和であった男王の狗奴国と交戦状態に入る。その最中に卑弥呼が死去し、やがて邪馬台国自体も滅びるのだが、外部から大和に侵入し、後に大和朝廷と呼ばれる政権を打ち立てたのはどんな勢力だったのか。それこそ、「神武東征」ではないのか。

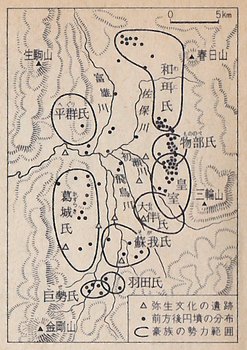

神武東征は大和の長髄彦の抵抗に遭って散々苦労したが、最後は饒速日命(にぎはやひのみこと、物部氏の始祖とされる)が娘婿の長髄彦を殺して神武側に帰順。そして、神武天皇は大物主神の娘を娶ったが、その大物主神は大和の三輪山に祀られる出雲系の神である。新たに成立した神武の政権は、大和に既に存在していた勢力、とりわけ出雲の勢力との融和をはかりながらのものであった。言い換えれば、邪馬台国は出雲が作ったクニではなかったか・・・。 等々

(昔の教科書に載っていた大和の地図)

我国にまだ文字がない時代。茫漠たる古代というべき時代の話だが、著者が行ったように、各地の神社や遺跡が語るものと神話の世界を、アタマを丸くしてつないでみると、おぼろげながらそこに浮かび上がってくるものには、興味が尽きない。

私はまだ出雲を訪れたことがない上に、大和の地は仏教の寺しか見ておらず、古代遺跡や三輪山などに足を運ぶ機会はこれまでにはなかった。いつか時間ができたら、これらの地域をゆっくりと訪ね歩き、この国の黎明期と向き合ってみたいと思う。

グローバル化の果てに [読書]

「5年前」というと、今の時代のスピード感からすると、けっこう昔のことのように思ってしまうことがある。

今から5年前の2007年、日本は政権交代のまだ前で、小泉政権の後を受けた安倍晋三首相が、年金記録問題や相次ぐ閣僚のスキャンダルなどから参院選に大敗し、首相就任から僅か1年で退陣を余儀なくされた年だった。

この年の8月9日、フランス最大手・BNPパリバ銀行の傘下の3つのヘッジファンドが、時価算定と解約を一時凍結することを発表。そのニュースが飛び込んでくると、同様の投資をしていた他のヘッジファンドへの解約請求が相次ぎ、資金需給が急激に逼迫する事態になった。NYのダウ平均株価の下落幅は一日で400ポイント。「パリバ・ショック」と呼ばれたこの日は、後に世界を震撼させることになる米国発の大規模な金融危機の、その第一楽章が超アレグロで始まった暑い夏の日として記憶されている。あの日からもう5年以上が経ったのだ・・・。

序曲は、その前年から静かに始まっていた。

米国で2001年から続いた住宅価格の上昇を背景に、2004年から大量の不動産担保ローンが組成され、それらを束ねて証券化した高利回りの金融商品が世界中で販売されたのだが、その中には信用力の低い個人を相手にした、いわゆる「サブプライム・ローン」も少なからず組み込まれていた。だが、長らく上昇を続けてきた住宅価格も2006年には軟化。そして2007年には下落が顕著になり始めていた。

住宅ローンの担保となる不動産の価値が下落すれば、借入人はローンを返せない。(値上がりした物件を売却して返済するのが前提だったからだ。)そのことを懸念した機関投資家が、サブプライム・ローンなどの証券化商品に投資していたヘッジファンドから一斉に資金を引き揚げようとしたことが、パリバ・ショックの直接の原因だった。この日以降、世界の金融市場は周期的に動揺を繰り返すことになる。言うまでもなくそれは、翌2008年の秋にはリーマン・ショックという更に深刻な事態へと発展していった。

私は2007年の春から仕事の面で世界の金融市場を注視する立場になり、その時に取引のあった内外の金融機関の、エコノミストやストラテジストなどの肩書きを持つ人々から解説を聞く機会が山ほどあった。そのこと自体は非常に勉強にはなったのだが、当時進行中の出来事を踏まえて、1年後・2年後の世界の姿を正確に言い当てた解説者は皆無だったと言っていいだろう。

住宅バブルの膨張 → 証券化商品の大量販売 → 住宅バブルの崩壊 → 証券化商品のデフォルト →金融機関の経営悪化 → 信用収縮 → 各国政府・中央銀行による金融機関の救済と金融緩和 → 政府債務の増大 → 国の信用力の低下 → 緊縮財政への圧力増大 → 先進国の景気低迷 → 新興国への影響 ・・・

実際に起きた一連の出来事を後からだったら綺麗に説明できても、物事が起きている最中は先が見えないものだ。

「各国が協調して利下げと金融の量的緩和をすれば、信用収縮は止まり、株価も戻る。」

「戦前の大恐慌の時代とは違って、今は政府・中央銀行に知恵があるのだから、大パニックが起こることはない。」

各社のエコノミスト、ストラテジスト達の論調は2008年に入った時点でもそんなものだった。目先の議論だけで、大局的にモノを見ることの出来る人は残念ながらいなかった。

そして何よりも、彼らの説明に共通していた通奏低音は、

「今は一時のアヤで市場が混乱しているが、世界の経済は今後も一層のグローバル化に向かっていくのだから、政府・中央銀行が然るべき対策を打てば、市場は再び安定を取り戻し、成長を続けていく。」ということへの信仰のようなものだった。つまり、グローバル化を進めることは疑う余地もなく良いことであり、それによって世界は今後も繁栄していくのだ、という考え方である。

だが、その後の世界はどうだったのだろう。

早くも過ぎ去ってしまったこの5年間だけでなく、資本主義の歴史そのものを振り返りながら、将来を20年ぐらいのスパンで展望してみようと思う時、『静かなる大恐慌』 (柴山桂太 著、集英社新書)は大変参考になる本である。

①経済のグローバル化は、モノ・カネ・人を地球規模で最も効率の良い形で活用する最適な方法であるようでいて、実は世界経済を脆弱にし、危機を増幅するものであること。

②20世紀の初め、第一次グローバル化の果てにやって来たのは二つの世界大戦であったこと。

③未曾有の規模の金融緩和などにより、表面上は恐慌に至っていないが、リーマン・ショック以後の事態は資本主義の歴史上最大級のバブル崩壊であること。

などを巨視的に捉えた上で、無批判にグローバル化を信奉することに著者は警鐘を鳴らしている。

こうしたグローバル化の原因であり、またその結果として増幅していったのは、米国の巨大な経常赤字と東アジアの巨大が経常黒字、そして単一通貨ユーロの圏内における南北の大きな経済格差という、グローバルなインバランスであるからだ。落差があるからこそ水が流れ、そして水車が回るようなものだろうか。

「こうしたグローバル化は、世界経済が好調のときには各国の経済成長を加速させますが、副作用としてバブルの規模を大きくし、被害もグローバルに拡大させます。その被害が、国家の統治能力の低い新興国へと波及すると、危機はさらに複雑化するのです。」

そして、国家という枠組みをなくすことが出来ない以上、行き過ぎたグローバル化は、そのメリットを享受出来ない人達との間に格差を生むために国内の政治的対立を招き、更には国家と国家の対立を招き、世界をますます不安定なものにしていくという。

本書の優れたところは、資本主義やグローバル化というものを単に経済の問題として捉えるのではなく、国内政治や国家間の関係にまで踏み込んで考えていることだ。経済学、政治学、歴史学、そして思想史などの総合といっていいだろう。

中でも興味深かったのが、ハーバード大学の経済学者ダニ・ロドリックの近著を引用しながら、経済の「グローバル化」、「国家主権」そして「民主政治」の間でのトリレンマ(三つの要素のうち、論理的に二つしか選択できないこと)を説明していることだ。三つの中からどれか二つを選ぶと、残りの一つは決して達成できないという関係である。

.jpg)

そして、これら三つの中で選択されているのが現状では「グローバル化」と「国家主権」なので、既に述べたように、これを進めると国内で経済格差が拡大するが、その不満は押さえこまねばならず、従って民主政治が犠牲になる。更には、国家間での経済競争が地政学的な対立を招いていることは現実の通りである。

この図式に従えば、例えば中国は民主政治を目一杯犠牲にしながら経済のグローバル化と強烈な国家主権を前面に押し出しているから、その分だけ国内での不満や他国との対立が深刻化せざるを得ないことが説明できる。しかも、国内での極端な経済格差や役人・党幹部の不正蓄財を放置し、一方で社会保障などの仕組みは総じて未整備だから、景気後退期のショックと人々の反発は大きくなるのだろう。

本書からは少し離れるが、これは、既によく知られている「国際通貨制度のトリレンマ」と非常によく似ているところが面白い。ある国の通貨を国際通貨として機能させる場合に、「内外の資金移動の自由」、「自国の金融政策の独立性」、「為替相場の安定」の三つの中からいずれか二つを選ぶと、残りの一つは放棄しなければならないというものだ。

.jpg)

マネーが国境を越えて自由に動き、それでいて独自の金融政策を維持したいなら、為替相場の変動は避けられない。「グローバル化」と「国家主権」を選択した結果、どうしても蔑(ないがし)ろになってしまう「民主政治」は、日々揺れ動く為替レートのようなものなのだろうか。

私が大学時代に経済発展論のゼミでお世話になったN教授の授業の中で、今でも印象に残っていることが一つ。それは、資本主義の歴史の中で「自由貿易」を語る場合に、そこでいう「自由」とは、「人は生まれながらにして自由であり・・・」というフランス革命の『権利の宣言』における「自由」のような概念ではなくて、国力の面で優勢な側に立つ者にとっての「自由」なのだということである。

スポーツでも何でも、「ハンディキャップなしのスクラッチでやろう!」と提案する人は、自分の力が相手より勝(まさ)っているからそう言うのだ。自由貿易もそれと同じで、強者にとっての自由なのだから、「自由」貿易が議論の余地なく一番良いものであると、単純にそう考えてはいけないのだと。「グローバル化」という概念にも、これと共通する部分があるのだろう。

とはいうものの、トリレンマの中で「グローバル化」と「国家主権」が選択されている世界の現状を、今すぐに変えられる訳ではない。「国家主権」と「民主政治」の並存を追及したブレトンウッズ体制に今から戻ろうにも、当時それを可能とした世界の枠組みはもう存在していない。ならば、どうすればよいか。

ケインズ研究者の立場から、著者は「投資の社会化」という概念を重視している。

「資本主義とは、投資によって人々が利用できる資本を増やしていく運動です。そこでいう資本には、貨幣換算の可能な、目に見える資本だけではなく、もっと別のもの――人間関係や組織の信頼、あるいは教育、知識などさまざまなもの――が含まれている、と考えるべきでしょう。貨幣のリターンを求める投資だけでなく、そういう有形無形のものに投資概念を拡張していくことが、低成長時代の資本主義のあり方を考えるうえで、重要なヒントになると思うのです。」

もちろん、これは手がかりの一つであって、それ以上でも以下でもない。著者が繰り返し述べているように、ここから先に求められるのは「思想の力」なのだから、私たち皆が考えて行かねばならない。そして、経済学が経済学の中だけに安住することは、もはや許されない時代である。

それにしても、世界にとって何と多難なこの5年であったことだろう。

今から5年前の2007年、日本は政権交代のまだ前で、小泉政権の後を受けた安倍晋三首相が、年金記録問題や相次ぐ閣僚のスキャンダルなどから参院選に大敗し、首相就任から僅か1年で退陣を余儀なくされた年だった。

この年の8月9日、フランス最大手・BNPパリバ銀行の傘下の3つのヘッジファンドが、時価算定と解約を一時凍結することを発表。そのニュースが飛び込んでくると、同様の投資をしていた他のヘッジファンドへの解約請求が相次ぎ、資金需給が急激に逼迫する事態になった。NYのダウ平均株価の下落幅は一日で400ポイント。「パリバ・ショック」と呼ばれたこの日は、後に世界を震撼させることになる米国発の大規模な金融危機の、その第一楽章が超アレグロで始まった暑い夏の日として記憶されている。あの日からもう5年以上が経ったのだ・・・。

序曲は、その前年から静かに始まっていた。

米国で2001年から続いた住宅価格の上昇を背景に、2004年から大量の不動産担保ローンが組成され、それらを束ねて証券化した高利回りの金融商品が世界中で販売されたのだが、その中には信用力の低い個人を相手にした、いわゆる「サブプライム・ローン」も少なからず組み込まれていた。だが、長らく上昇を続けてきた住宅価格も2006年には軟化。そして2007年には下落が顕著になり始めていた。

住宅ローンの担保となる不動産の価値が下落すれば、借入人はローンを返せない。(値上がりした物件を売却して返済するのが前提だったからだ。)そのことを懸念した機関投資家が、サブプライム・ローンなどの証券化商品に投資していたヘッジファンドから一斉に資金を引き揚げようとしたことが、パリバ・ショックの直接の原因だった。この日以降、世界の金融市場は周期的に動揺を繰り返すことになる。言うまでもなくそれは、翌2008年の秋にはリーマン・ショックという更に深刻な事態へと発展していった。

私は2007年の春から仕事の面で世界の金融市場を注視する立場になり、その時に取引のあった内外の金融機関の、エコノミストやストラテジストなどの肩書きを持つ人々から解説を聞く機会が山ほどあった。そのこと自体は非常に勉強にはなったのだが、当時進行中の出来事を踏まえて、1年後・2年後の世界の姿を正確に言い当てた解説者は皆無だったと言っていいだろう。

住宅バブルの膨張 → 証券化商品の大量販売 → 住宅バブルの崩壊 → 証券化商品のデフォルト →金融機関の経営悪化 → 信用収縮 → 各国政府・中央銀行による金融機関の救済と金融緩和 → 政府債務の増大 → 国の信用力の低下 → 緊縮財政への圧力増大 → 先進国の景気低迷 → 新興国への影響 ・・・

実際に起きた一連の出来事を後からだったら綺麗に説明できても、物事が起きている最中は先が見えないものだ。

「各国が協調して利下げと金融の量的緩和をすれば、信用収縮は止まり、株価も戻る。」

「戦前の大恐慌の時代とは違って、今は政府・中央銀行に知恵があるのだから、大パニックが起こることはない。」

各社のエコノミスト、ストラテジスト達の論調は2008年に入った時点でもそんなものだった。目先の議論だけで、大局的にモノを見ることの出来る人は残念ながらいなかった。

そして何よりも、彼らの説明に共通していた通奏低音は、

「今は一時のアヤで市場が混乱しているが、世界の経済は今後も一層のグローバル化に向かっていくのだから、政府・中央銀行が然るべき対策を打てば、市場は再び安定を取り戻し、成長を続けていく。」ということへの信仰のようなものだった。つまり、グローバル化を進めることは疑う余地もなく良いことであり、それによって世界は今後も繁栄していくのだ、という考え方である。

だが、その後の世界はどうだったのだろう。

早くも過ぎ去ってしまったこの5年間だけでなく、資本主義の歴史そのものを振り返りながら、将来を20年ぐらいのスパンで展望してみようと思う時、『静かなる大恐慌』 (柴山桂太 著、集英社新書)は大変参考になる本である。

①経済のグローバル化は、モノ・カネ・人を地球規模で最も効率の良い形で活用する最適な方法であるようでいて、実は世界経済を脆弱にし、危機を増幅するものであること。

②20世紀の初め、第一次グローバル化の果てにやって来たのは二つの世界大戦であったこと。

③未曾有の規模の金融緩和などにより、表面上は恐慌に至っていないが、リーマン・ショック以後の事態は資本主義の歴史上最大級のバブル崩壊であること。

などを巨視的に捉えた上で、無批判にグローバル化を信奉することに著者は警鐘を鳴らしている。

こうしたグローバル化の原因であり、またその結果として増幅していったのは、米国の巨大な経常赤字と東アジアの巨大が経常黒字、そして単一通貨ユーロの圏内における南北の大きな経済格差という、グローバルなインバランスであるからだ。落差があるからこそ水が流れ、そして水車が回るようなものだろうか。

「こうしたグローバル化は、世界経済が好調のときには各国の経済成長を加速させますが、副作用としてバブルの規模を大きくし、被害もグローバルに拡大させます。その被害が、国家の統治能力の低い新興国へと波及すると、危機はさらに複雑化するのです。」

そして、国家という枠組みをなくすことが出来ない以上、行き過ぎたグローバル化は、そのメリットを享受出来ない人達との間に格差を生むために国内の政治的対立を招き、更には国家と国家の対立を招き、世界をますます不安定なものにしていくという。

本書の優れたところは、資本主義やグローバル化というものを単に経済の問題として捉えるのではなく、国内政治や国家間の関係にまで踏み込んで考えていることだ。経済学、政治学、歴史学、そして思想史などの総合といっていいだろう。

中でも興味深かったのが、ハーバード大学の経済学者ダニ・ロドリックの近著を引用しながら、経済の「グローバル化」、「国家主権」そして「民主政治」の間でのトリレンマ(三つの要素のうち、論理的に二つしか選択できないこと)を説明していることだ。三つの中からどれか二つを選ぶと、残りの一つは決して達成できないという関係である。

.jpg)

そして、これら三つの中で選択されているのが現状では「グローバル化」と「国家主権」なので、既に述べたように、これを進めると国内で経済格差が拡大するが、その不満は押さえこまねばならず、従って民主政治が犠牲になる。更には、国家間での経済競争が地政学的な対立を招いていることは現実の通りである。

この図式に従えば、例えば中国は民主政治を目一杯犠牲にしながら経済のグローバル化と強烈な国家主権を前面に押し出しているから、その分だけ国内での不満や他国との対立が深刻化せざるを得ないことが説明できる。しかも、国内での極端な経済格差や役人・党幹部の不正蓄財を放置し、一方で社会保障などの仕組みは総じて未整備だから、景気後退期のショックと人々の反発は大きくなるのだろう。

本書からは少し離れるが、これは、既によく知られている「国際通貨制度のトリレンマ」と非常によく似ているところが面白い。ある国の通貨を国際通貨として機能させる場合に、「内外の資金移動の自由」、「自国の金融政策の独立性」、「為替相場の安定」の三つの中からいずれか二つを選ぶと、残りの一つは放棄しなければならないというものだ。

.jpg)

マネーが国境を越えて自由に動き、それでいて独自の金融政策を維持したいなら、為替相場の変動は避けられない。「グローバル化」と「国家主権」を選択した結果、どうしても蔑(ないがし)ろになってしまう「民主政治」は、日々揺れ動く為替レートのようなものなのだろうか。

私が大学時代に経済発展論のゼミでお世話になったN教授の授業の中で、今でも印象に残っていることが一つ。それは、資本主義の歴史の中で「自由貿易」を語る場合に、そこでいう「自由」とは、「人は生まれながらにして自由であり・・・」というフランス革命の『権利の宣言』における「自由」のような概念ではなくて、国力の面で優勢な側に立つ者にとっての「自由」なのだということである。

スポーツでも何でも、「ハンディキャップなしのスクラッチでやろう!」と提案する人は、自分の力が相手より勝(まさ)っているからそう言うのだ。自由貿易もそれと同じで、強者にとっての自由なのだから、「自由」貿易が議論の余地なく一番良いものであると、単純にそう考えてはいけないのだと。「グローバル化」という概念にも、これと共通する部分があるのだろう。

とはいうものの、トリレンマの中で「グローバル化」と「国家主権」が選択されている世界の現状を、今すぐに変えられる訳ではない。「国家主権」と「民主政治」の並存を追及したブレトンウッズ体制に今から戻ろうにも、当時それを可能とした世界の枠組みはもう存在していない。ならば、どうすればよいか。

ケインズ研究者の立場から、著者は「投資の社会化」という概念を重視している。

「資本主義とは、投資によって人々が利用できる資本を増やしていく運動です。そこでいう資本には、貨幣換算の可能な、目に見える資本だけではなく、もっと別のもの――人間関係や組織の信頼、あるいは教育、知識などさまざまなもの――が含まれている、と考えるべきでしょう。貨幣のリターンを求める投資だけでなく、そういう有形無形のものに投資概念を拡張していくことが、低成長時代の資本主義のあり方を考えるうえで、重要なヒントになると思うのです。」

もちろん、これは手がかりの一つであって、それ以上でも以下でもない。著者が繰り返し述べているように、ここから先に求められるのは「思想の力」なのだから、私たち皆が考えて行かねばならない。そして、経済学が経済学の中だけに安住することは、もはや許されない時代である。

それにしても、世界にとって何と多難なこの5年であったことだろう。

近代の残滓 [読書]

尖閣諸島の領有権問題を巡り、先週から中国各地で反日デモが急速に拡大中と報じられている。一部地域では日系企業の工場や店舗に対して明らかな破壊行為があり、商品の略奪や放火なども行われたという。そして、日本の連休明けの9月18日が、81年前に柳条湖事件の起きた日でもあることから、反日の示威行為が更に激しくなることが懸念されている。

人間が誰かに対してある行動を起こす時、その原因は全て相手側にあるのではなく、自分の中にも何らかの原因があるものだ。まして、それが或る一人の人間ではなくて人々の集団が起こす行為の場合はなおさらである。

「反日」を叫んで街頭に出る人々の内面には、驚異的な経済成長を続けて中国の国力が高まったことへの自信もあることだろう。他方、所得格差の拡大や役人の汚職、職に就けない若年層の増加など、国内に抱える深刻な問題に対して鬱積する不満もまた、理由の一つであるという。

中国は21世紀の今に至るまで、国全体を統治する政治システムとしての議会制民主主義を経験したこともなければ、(「愛国無罪」などという言葉が今でも罷り通るように)「法による支配」という概念が国全体に確立された歴史も持たない国だ。自らの持つ不満を政治に反映させられる手段がないから、何かを理由にして人々は街頭に繰り出し、それがエスカレートすれば破壊や略奪に及ぶ。そして、公安当局が民衆の「ガス抜き」のためにそれを黙認するのか、或いは自らに火の粉がかかる前にそれを規制するのかは、まさに恣意的な判断でしかない。為政者の都合によって法律は幾らでも変わり、その解釈もいかようにでもなる社会なのだ。

遥かな古代の話ならともかく、近代以降もずっとこういう歴史を過ごしてしまった国なのだから、仮に将来のどこかで中国共産党による一党支配が何か別の政治システムに取って代わることがあったとしても、中国は依然として議会制民主主義や法の支配とは無縁の世界であり続けるのではないだろうか。「改革開放」以来のハイペースな経済成長が続いていた間はそれでもよかったのかもしれないが、これからはアジア諸国でも少子高齢化が急速に進み、経済成長の“ニュー・ノーマル”を模索する時代。中国の国内問題が更に深刻化し、日本は益々その不満の捌け口にされる。そう思って我々は対応していくべきだろう。

「反日」の理由が戦前の「日本帝国主義」にあり、それによって大きな被害を受けたことに今も深い恨みを持つ、という点では韓国も同様なのだが、近代以降の世界史の中で日韓の関係を眺めた場合、それは日本による一方的な侵略というのが真実なのだろうか。

今から102年前、1910年の8月29日。この日に韓国併合条約が発効し、大日本帝国が大韓帝国を併合することになった。日本の学校教育では授業を現代史にあてる時間が決定的に不足しているから、このあたりの知識は自分で補っていくしかないのだが、日本が韓国をどう扱ったのかということについて(史実を正確に踏まえたものであるかどうかは別にして)色々と語られることはあっても、その韓国はなぜ併合されたのか、彼らの内にあった原因について言及されることは意外に少ないものだ。

そんな中で、2000年に出版された『韓国併合への道』(呉善花 著、文春新書)は、李氏朝鮮の末期から韓国併合までの時代に韓国内部が抱えていた問題を整理した数少ない書籍であった。あれから12年。同じ著者による『韓国併合への道 完全版』が今、書店に並んでいる。

第一章「李朝末期の衰亡と恐怖政治」から第九章「民族独立運動と日韓合邦運動の挫折」までは前版と同じで、その前版では「終章」とされていた第十章が「韓国併合を決定づけたもの」と改められ、それに続いて第十一章「日本の統治は悪だったのか?」と第十二章「反日政策と従軍慰安婦」が今回加筆されている。

竹島の領有権問題を巡り、特にこの夏以来日韓の対立がヒートアップしている中、この『完全版』の刊行は結果的に極めて時宜を得たものになった。そして、今回の加筆部分もさることながら、前版で指摘されていたことが今もなお韓国の現状を的確に説明していること、このような韓国現代史への私たちの知識が全く不足していることに改めて気付かされる。

日本では、西郷さんの時代の「征韓論」や、日清・日露の戦役の際の日本軍の通り道として末期の李朝が描かれることはあっても、日露開戦の直後に調印された日韓議定書や同年の第一次日韓協約、更に翌年のポーツマス講和条約に基づいた第二次日韓協約で韓国統監府が設置され、韓国が完璧に日本の保護国となった過程が語られることは非常に少ない。

そして更に知られていないことは、

●日露戦争の終結と第二次日韓協約の後、1907年から1910年までに韓国各地で起きた反日義兵運動という名のゲリラ戦は、守旧的な「衛正斥邪」を掲げた儒生や、解散を命じられた軍人たちによって引き起こされたものだが、それは組織や地域を越えた横の連帯・大同団結に至ることがなく、彼らに比べてずっと少数の駐留日本軍によって鎮圧されてしまったこと。

●同時期に都市部の知識層を中心に展開された啓蒙愛国運動も、言論や啓蒙では広く国民の支持を集めることが出来ず、諸団体の間でも連帯の動きが見られなかったこと。

●それらとは正反対に、日本との同盟関係を強化し、更には日韓合邦を進めることで近代化を進めて力をつけ、将来の独立に向かおうとする日韓合邦運動の動きが韓国内部にあったこと。

などであろう。

三点目の日韓合邦運動は注目に値するもので、李容九(1868~1912)をリーダーとする一進会は、今でも韓国では「日本の傀儡」、「売国奴」のレッテルを貼られているそうだが、国内が万事バラバラな当時の状況下では最大級の勢力であったという。外国との合邦という、世界にも他に例のない形を経由して最終的な民族の自主独立を彼らが目指そうとした時代背景は、客観的に見れば以下のようなものであったのだろう。

「深刻化していく朝鮮の無力化に乗じて繰り広げられた、1884年から1904年に至る外国勢力によるシーソーゲームのなかで、改革を志す朝鮮人は、清朝中国はもっとも反動的であり、帝政ロシアの反動ぶりも似たりよったりで、米国は朝鮮に無関心で、韓国政府は無能であると感じていた。ひとり日本のみが、積極的に明治の改革を推進しており、彼らにおおいに訴えるところがあった、日本からは朝鮮に数千人の移住者があり、有効な市場網をはりめぐらせ、もっとも活動的な顧問団を送り、そしてなによりも軍隊を駐留させていた。この時代の大部分の改革者は日本をあてにしたのであり、日本もまた全般的に彼らを支援したのであった。」

(『朝鮮の政治社会』 グレゴリー・ヘンダーソン著、鈴木沙雄・大塚喬重訳、サイマル出版会)

「日清戦争を経て日露が決定的に対立するに至るまでに、政府、官僚、東学、独立協会などは、いずれも、韓国が自立・独立国家への道を歩むための指導原理を指し示すことができなかった。さらには、彼らがそれぞれの立場や枠を超えて大同団結し、挙国一致の民族的な結集を目指そうとする、連帯運動への動きも起きることがなかった。」

(『韓国併合への道 完全版』 第九章より)

そうであれば、残された道は日本との合邦を目指すことしかない。一進会の活動には、武田範之、内田良平といった日本人たちとの連携があり、何よりも樽井藤吉の『大東合邦論』(1893年)から思想面で大きな影響を受けたようだ。それは民間レベルで生まれた、アジア諸民族の連帯をもって西洋列強に対抗しようという「大アジア主義」の思想である。

「そこから浮かび上がってくるのは、一国家一民族による近代民族国家の建設ではなく、諸民族が対等の資格を持って集まり、一つの国家を形成していこうという、広域アジア多民族連合国家建設の理念である。

こうした彼らの理想は、国家を超えていたというよりは、国家意志に対する認識の甘さを物語るものといわなくてはならない。おそらく、攘夷の思想を取り除いて相互敬愛を軸に結びつく、中華帝国に取って代わるアジア連邦をイメージしていたのだと思う。」

(『韓国併合への道 完全版』 第9章より)

企業同士の「対等合併」ですら、それが成功することは滅多にないものだ。ましてや国家どうしの合邦となれば、実際には様々な困難がつきまとう。1910年の日本による韓国併合は、彼らが目指した「日韓合邦」と異なる展開となり、一進会のメンバーたちが「日本に裏切られた」という思いを持ったのは当然のことだろう。そしてそれは、日本以外の国との合邦を目指したところで、彼らが相手国と対等の立場を確保できることなど決してなかった筈である。

「私には、西欧から来た『近代民族国家』という理念は、当時のアジアではそう簡単に了解されていたものとは思えない。また、西欧との接触によって近代的な民族の自覚が生まれたにせよ、それを実現する力量をもった政府もなく、また政府を倒して国際的に独立を自力でかちとるだけの条件が国内に十分に育っているとは言えないとき、どのようなテーマが生まれるかも考えなくてはならない。

事実、中国にしろ韓国にしろ、改革派はみな外国の力をあてにしたのである。いや、あてにするしかなかったのである。欧米・日本・ロシアなどの列強の勢力バランスとどう関係すればよいか、それを考え、そこを巧みに乗り切っていくところにしか民族の自立・独立への可能性はなく。そこへ向けた努力なしには他国の植民地と化すしかなかった。

それが中国と韓国のおかれていた状況であり、日本もある程度は同様の状況にあったとみなくてはならない。」

(前掲書 第九章より)

私が声を大にして言いたいのはこのことだ。東アジア地域が抱える弱さは、「民族の尊厳」についてはやたらと神経過敏に反応するくせに、その民族が一つのまとまりとして生きていく器であるはずの「民族国家」をどのように作り上げていくのか、そのことに対する意識があまりにも稀薄なことである。

「民族」と聞いただけで頭に血が昇ってしまう一方で、国を良くも悪くもし得るのは一人一人の「国民」であるという自覚がないのだ。そんな状態で叫ぶ「民族のプライド」ほど空虚なものもないだろう。「反日デモ」で国旗を燃やし、他人の所有物を破壊し、商品を略奪する。そんなことを「民意」と呼ぶのなら、民意の名が泣こうというものだ。

まあ無理もない。東アジアでは欧米のように市民革命の理論を練り上げた歴史もなければ、国民一人一人が国と社会契約を結ぶ、そのための拠り所が「法による支配」なのだということへの理解もないのだ。あるのは空理空論を振りかざす朱子学だけだった。従ってこの地域では、「上からの改革」によって近代化を目指すしかなかったが、それを遂行すれば伝統的な社会の混乱が必ずつきまとう。それを自力で乗り越えることが辛うじて出来たのは日本だけで、近代の歴史はそのあたりが中国・朝鮮との分かれ目だったのだ。

それぞれの国が歩んできた近代以降の歴史は、決して消し去ることができない。そして、外国勢力に翻弄されたという歴史を持つ場合、それは本書が詳らかにしている通り、エイリアンから一方的な攻撃を受けたのではなく、外国勢力につけ込まれるだけの内なる理由も必ずあったのだ。

「反日デモ」が起きるたびに、それはその国の過去と現在の内面を鏡のように写し出しているのだと、私は思うようにしたい。

人間が誰かに対してある行動を起こす時、その原因は全て相手側にあるのではなく、自分の中にも何らかの原因があるものだ。まして、それが或る一人の人間ではなくて人々の集団が起こす行為の場合はなおさらである。

「反日」を叫んで街頭に出る人々の内面には、驚異的な経済成長を続けて中国の国力が高まったことへの自信もあることだろう。他方、所得格差の拡大や役人の汚職、職に就けない若年層の増加など、国内に抱える深刻な問題に対して鬱積する不満もまた、理由の一つであるという。

中国は21世紀の今に至るまで、国全体を統治する政治システムとしての議会制民主主義を経験したこともなければ、(「愛国無罪」などという言葉が今でも罷り通るように)「法による支配」という概念が国全体に確立された歴史も持たない国だ。自らの持つ不満を政治に反映させられる手段がないから、何かを理由にして人々は街頭に繰り出し、それがエスカレートすれば破壊や略奪に及ぶ。そして、公安当局が民衆の「ガス抜き」のためにそれを黙認するのか、或いは自らに火の粉がかかる前にそれを規制するのかは、まさに恣意的な判断でしかない。為政者の都合によって法律は幾らでも変わり、その解釈もいかようにでもなる社会なのだ。

遥かな古代の話ならともかく、近代以降もずっとこういう歴史を過ごしてしまった国なのだから、仮に将来のどこかで中国共産党による一党支配が何か別の政治システムに取って代わることがあったとしても、中国は依然として議会制民主主義や法の支配とは無縁の世界であり続けるのではないだろうか。「改革開放」以来のハイペースな経済成長が続いていた間はそれでもよかったのかもしれないが、これからはアジア諸国でも少子高齢化が急速に進み、経済成長の“ニュー・ノーマル”を模索する時代。中国の国内問題が更に深刻化し、日本は益々その不満の捌け口にされる。そう思って我々は対応していくべきだろう。

「反日」の理由が戦前の「日本帝国主義」にあり、それによって大きな被害を受けたことに今も深い恨みを持つ、という点では韓国も同様なのだが、近代以降の世界史の中で日韓の関係を眺めた場合、それは日本による一方的な侵略というのが真実なのだろうか。

今から102年前、1910年の8月29日。この日に韓国併合条約が発効し、大日本帝国が大韓帝国を併合することになった。日本の学校教育では授業を現代史にあてる時間が決定的に不足しているから、このあたりの知識は自分で補っていくしかないのだが、日本が韓国をどう扱ったのかということについて(史実を正確に踏まえたものであるかどうかは別にして)色々と語られることはあっても、その韓国はなぜ併合されたのか、彼らの内にあった原因について言及されることは意外に少ないものだ。

そんな中で、2000年に出版された『韓国併合への道』(呉善花 著、文春新書)は、李氏朝鮮の末期から韓国併合までの時代に韓国内部が抱えていた問題を整理した数少ない書籍であった。あれから12年。同じ著者による『韓国併合への道 完全版』が今、書店に並んでいる。

第一章「李朝末期の衰亡と恐怖政治」から第九章「民族独立運動と日韓合邦運動の挫折」までは前版と同じで、その前版では「終章」とされていた第十章が「韓国併合を決定づけたもの」と改められ、それに続いて第十一章「日本の統治は悪だったのか?」と第十二章「反日政策と従軍慰安婦」が今回加筆されている。

竹島の領有権問題を巡り、特にこの夏以来日韓の対立がヒートアップしている中、この『完全版』の刊行は結果的に極めて時宜を得たものになった。そして、今回の加筆部分もさることながら、前版で指摘されていたことが今もなお韓国の現状を的確に説明していること、このような韓国現代史への私たちの知識が全く不足していることに改めて気付かされる。

日本では、西郷さんの時代の「征韓論」や、日清・日露の戦役の際の日本軍の通り道として末期の李朝が描かれることはあっても、日露開戦の直後に調印された日韓議定書や同年の第一次日韓協約、更に翌年のポーツマス講和条約に基づいた第二次日韓協約で韓国統監府が設置され、韓国が完璧に日本の保護国となった過程が語られることは非常に少ない。

そして更に知られていないことは、

●日露戦争の終結と第二次日韓協約の後、1907年から1910年までに韓国各地で起きた反日義兵運動という名のゲリラ戦は、守旧的な「衛正斥邪」を掲げた儒生や、解散を命じられた軍人たちによって引き起こされたものだが、それは組織や地域を越えた横の連帯・大同団結に至ることがなく、彼らに比べてずっと少数の駐留日本軍によって鎮圧されてしまったこと。

●同時期に都市部の知識層を中心に展開された啓蒙愛国運動も、言論や啓蒙では広く国民の支持を集めることが出来ず、諸団体の間でも連帯の動きが見られなかったこと。

●それらとは正反対に、日本との同盟関係を強化し、更には日韓合邦を進めることで近代化を進めて力をつけ、将来の独立に向かおうとする日韓合邦運動の動きが韓国内部にあったこと。

などであろう。

三点目の日韓合邦運動は注目に値するもので、李容九(1868~1912)をリーダーとする一進会は、今でも韓国では「日本の傀儡」、「売国奴」のレッテルを貼られているそうだが、国内が万事バラバラな当時の状況下では最大級の勢力であったという。外国との合邦という、世界にも他に例のない形を経由して最終的な民族の自主独立を彼らが目指そうとした時代背景は、客観的に見れば以下のようなものであったのだろう。

「深刻化していく朝鮮の無力化に乗じて繰り広げられた、1884年から1904年に至る外国勢力によるシーソーゲームのなかで、改革を志す朝鮮人は、清朝中国はもっとも反動的であり、帝政ロシアの反動ぶりも似たりよったりで、米国は朝鮮に無関心で、韓国政府は無能であると感じていた。ひとり日本のみが、積極的に明治の改革を推進しており、彼らにおおいに訴えるところがあった、日本からは朝鮮に数千人の移住者があり、有効な市場網をはりめぐらせ、もっとも活動的な顧問団を送り、そしてなによりも軍隊を駐留させていた。この時代の大部分の改革者は日本をあてにしたのであり、日本もまた全般的に彼らを支援したのであった。」

(『朝鮮の政治社会』 グレゴリー・ヘンダーソン著、鈴木沙雄・大塚喬重訳、サイマル出版会)

「日清戦争を経て日露が決定的に対立するに至るまでに、政府、官僚、東学、独立協会などは、いずれも、韓国が自立・独立国家への道を歩むための指導原理を指し示すことができなかった。さらには、彼らがそれぞれの立場や枠を超えて大同団結し、挙国一致の民族的な結集を目指そうとする、連帯運動への動きも起きることがなかった。」

(『韓国併合への道 完全版』 第九章より)

そうであれば、残された道は日本との合邦を目指すことしかない。一進会の活動には、武田範之、内田良平といった日本人たちとの連携があり、何よりも樽井藤吉の『大東合邦論』(1893年)から思想面で大きな影響を受けたようだ。それは民間レベルで生まれた、アジア諸民族の連帯をもって西洋列強に対抗しようという「大アジア主義」の思想である。

「そこから浮かび上がってくるのは、一国家一民族による近代民族国家の建設ではなく、諸民族が対等の資格を持って集まり、一つの国家を形成していこうという、広域アジア多民族連合国家建設の理念である。

こうした彼らの理想は、国家を超えていたというよりは、国家意志に対する認識の甘さを物語るものといわなくてはならない。おそらく、攘夷の思想を取り除いて相互敬愛を軸に結びつく、中華帝国に取って代わるアジア連邦をイメージしていたのだと思う。」

(『韓国併合への道 完全版』 第9章より)

企業同士の「対等合併」ですら、それが成功することは滅多にないものだ。ましてや国家どうしの合邦となれば、実際には様々な困難がつきまとう。1910年の日本による韓国併合は、彼らが目指した「日韓合邦」と異なる展開となり、一進会のメンバーたちが「日本に裏切られた」という思いを持ったのは当然のことだろう。そしてそれは、日本以外の国との合邦を目指したところで、彼らが相手国と対等の立場を確保できることなど決してなかった筈である。

「私には、西欧から来た『近代民族国家』という理念は、当時のアジアではそう簡単に了解されていたものとは思えない。また、西欧との接触によって近代的な民族の自覚が生まれたにせよ、それを実現する力量をもった政府もなく、また政府を倒して国際的に独立を自力でかちとるだけの条件が国内に十分に育っているとは言えないとき、どのようなテーマが生まれるかも考えなくてはならない。

事実、中国にしろ韓国にしろ、改革派はみな外国の力をあてにしたのである。いや、あてにするしかなかったのである。欧米・日本・ロシアなどの列強の勢力バランスとどう関係すればよいか、それを考え、そこを巧みに乗り切っていくところにしか民族の自立・独立への可能性はなく。そこへ向けた努力なしには他国の植民地と化すしかなかった。

それが中国と韓国のおかれていた状況であり、日本もある程度は同様の状況にあったとみなくてはならない。」

(前掲書 第九章より)

私が声を大にして言いたいのはこのことだ。東アジア地域が抱える弱さは、「民族の尊厳」についてはやたらと神経過敏に反応するくせに、その民族が一つのまとまりとして生きていく器であるはずの「民族国家」をどのように作り上げていくのか、そのことに対する意識があまりにも稀薄なことである。

「民族」と聞いただけで頭に血が昇ってしまう一方で、国を良くも悪くもし得るのは一人一人の「国民」であるという自覚がないのだ。そんな状態で叫ぶ「民族のプライド」ほど空虚なものもないだろう。「反日デモ」で国旗を燃やし、他人の所有物を破壊し、商品を略奪する。そんなことを「民意」と呼ぶのなら、民意の名が泣こうというものだ。

まあ無理もない。東アジアでは欧米のように市民革命の理論を練り上げた歴史もなければ、国民一人一人が国と社会契約を結ぶ、そのための拠り所が「法による支配」なのだということへの理解もないのだ。あるのは空理空論を振りかざす朱子学だけだった。従ってこの地域では、「上からの改革」によって近代化を目指すしかなかったが、それを遂行すれば伝統的な社会の混乱が必ずつきまとう。それを自力で乗り越えることが辛うじて出来たのは日本だけで、近代の歴史はそのあたりが中国・朝鮮との分かれ目だったのだ。

それぞれの国が歩んできた近代以降の歴史は、決して消し去ることができない。そして、外国勢力に翻弄されたという歴史を持つ場合、それは本書が詳らかにしている通り、エイリアンから一方的な攻撃を受けたのではなく、外国勢力につけ込まれるだけの内なる理由も必ずあったのだ。

「反日デモ」が起きるたびに、それはその国の過去と現在の内面を鏡のように写し出しているのだと、私は思うようにしたい。

元気が出る本 [読書]

少子高齢化による内需の低迷と、新興国の追い上げ。超円高による製造業の「空洞化」。名目GDPの二倍を超える政府債務が招来する日本国債デフォルトのシナリオ・・・。電車の中吊り広告や書店の店頭に並ぶ日本悲観論の数々は、そのタイトルを眺めているだけでも本当にキリがない。

だが、日本の社会が伝統的に受け継いできた「美意識」を切り口にして、そんな悲観論一色の世の中に一石を投じている本がある。

その「美意識」とは、単に個々人が持つ価値観だけではなく、それが社会の中で共有され、その感覚に基づいて日本の社会全般が運営されてきた、そういう「美意識」のあり方のことを指している。それは社会にとっての”hardware”でもなければ”software”でもない。著者自身の言葉を借りれば”senseware” (感覚資源)ということになる。

「掃除をする人も、工事をする人も、料理をする人も、灯りを管理する人も、すべて丁寧に篤実に仕事をしている。あえて言葉にするなら『繊細』 『丁寧』 『緻密』 『簡潔』。そんな価値観が根底にある。日本とはそういう国である。これは海外では簡単に手に入らない価値観である。」

「特別な職人の領域だけに高邁な意識を持ち込むのではなく、ありふれた日常空間の始末をきちんとすることや、それをひとつの常識として社会全体で暗黙裡に共有すること。美意識とはそのような文化のありようではないか。」

「オーストラリアのアルミニウムも、ロシアの石油も、お金を払えば買えるのだ。しかし文化の根底で生まれてきた感覚資源はお金で買うことはできない。求められても輸出できない価値なのである。(中略) 今日、僕たちは、自らの文化が世界に貢献できる点を、感覚資源からあらためて見つめ直してみてはどうだろうか。そうすることで、これから世界が必要とするはずの、つつましさや合理性をバランスよく表現できる国としての自意識をたずさえて、未来に向かうことができる。」

「中国、そしてインドの台頭はもはや前提として受け入れよう。アジアの時代なのだ。(中略) GDPは人口の多い国に譲り渡し、日本は現代生活において、さらにそのずっと先を見つめたい。アジアの東の端というクールな位置から、異文化との濃厚な接触や軋轢を経た後にのみ到達できる極まった洗練をめざさなくてはならない。」

こんな序文に引き込まれるようにして読んだのが、『日本のデザイン ―美意識がつくる未来』 (原 研哉 著、岩波新書)である。

日本を代表するグラフィック・デザイナーである著者は、「もの」のデザインに携わりながらも、その目は「もの」だけに囚われず、「もの」を通じた人間の行為や意思、つまり「こと」の方を見つめている。しかも、遥かな過去からの歴史をしっかりと踏まえた上で、まだ見ぬ未来をイメージする、その発想が実に柔らかだ。しかも、文章が大変に上手である。

かつて、王宮のような建物、或いは王が坐る椅子などは、相手を威圧する必要があったために、ゴテゴテとした装飾に満ちていた。古代人が残した青銅器や土器などもそうだ。それが、近代以降、国民国家や民主主義国家の時代を迎えてからは、建物も家具も権威を誇る必要がなくなり、そのデザインには合理性が重視され、機能本位のものになっていった。西洋文化における「シンプル」という概念は、そのようにモノの形が複雑だった時代を人類が通り過ぎてから登場したもので、著者によればその歴史はたかだかこの150年ほどのものだという。

それに対して、日本ではその更に数百年前、室町時代の後半から「『シンプル』」と呼びたくなる、簡潔に極まった造形」が随所に現れていた。茶の湯、能、禅寺の枯山水、慈照寺銀閣の佇まいなどをイメージしてみるといいだろう。

「その簡潔さはかたちの合理性を探求した成果でもなければ偶然の産物でもない。『何もない』ということが意識化され、意図されている。空っぽの器であることによって、人の関心を引き込んでしまう求心力として『エンプティネス』は体得され、運用されていたのだ。」

このように、西洋のモダニズム由来のシンプルな文化とは全く由来の異なる、しかもそれより数百年も古い歴史を持つ、日本においてのみ形成された特異な美意識とそれを運用する社会。私たちはまずそこをしっかりと踏まえておかねばならない。そうした文化のバックグラウンド、「繊細」・「丁寧」・「緻密」・「簡潔」という価値観を共有してきた社会のあり方が、明治以降の日本の急速な近代化と戦後の工業立国を支えてきた、そこに立ち位置を定めた上で、著者は現在から更に50年くらい先の未来を見つめることを提言している。

「一国の文化の価値は、いかにたくさんの工業製品を作るかで決まるものではない。(中略) 富を所有するだけでは幸福になれない。手にしているものを適切に運用する文化の質に関与する知恵があってはじめて人は充足し、幸せになれる。」

そうであれば、「繊細」・「丁寧」・「緻密」・「簡潔」という価値観を巧みに運用してきた日本の美意識の伝統が、これからの時代をリードしていけるのではないか、というのが著者の主張である。

「いずれにしても、『量』から眺める産業ではなく、日本人がその深層に保持し続けてきた美意識を運用して、美の国としての『質』を運営していくことのできるヴィジョンを僕は提示したい。高度なテクノロジーも、結局は技術の上にいかに高度な美意識や洗練を適用できるかによってその水準が決まってくると思うからである。」

具体的には、本書に述べられているように、例えばこれからの自動車のあり方、住宅やリゾートのあり方、様々な形で応用されるハイテク素材のポテンシャル、そして自然環境とハイテクの親和などといった面で、伝統的な美意識を運用してきた日本が活躍できる可能性が十分にあるという主張である。

要は、「第二第三のウォークマンは何か?」というようなモノの単品売りの議論ではなく、世界の中でも日本にしかない文化・価値観を活用し運用していけるものは何か、頭を柔らかくしてそれを考えようということだろう。そのためには、私たち自身がこの国の歴史と文化をしっかりと理解しておかねばならない。

高齢化社会の到来という問題は、日本だけが抱えている訳ではない。世界の「成長センター」アジアでもいずれ始まることだ。そうなると、今までのような大量にモノを生産、消費し、捨ててきた、そしてそれが「富」や「成長」のバロメーターであった社会のあり方は、地球レベルで早晩見直しを迫られていくことだろう。

そうであればこそ、「高齢化」=「元気がない」ということではなく、経験知と文化のバックグラウンドが豊富であるが故の「クールな日本」を、私たちは目指したいものである。

だが、日本の社会が伝統的に受け継いできた「美意識」を切り口にして、そんな悲観論一色の世の中に一石を投じている本がある。

その「美意識」とは、単に個々人が持つ価値観だけではなく、それが社会の中で共有され、その感覚に基づいて日本の社会全般が運営されてきた、そういう「美意識」のあり方のことを指している。それは社会にとっての”hardware”でもなければ”software”でもない。著者自身の言葉を借りれば”senseware” (感覚資源)ということになる。

「掃除をする人も、工事をする人も、料理をする人も、灯りを管理する人も、すべて丁寧に篤実に仕事をしている。あえて言葉にするなら『繊細』 『丁寧』 『緻密』 『簡潔』。そんな価値観が根底にある。日本とはそういう国である。これは海外では簡単に手に入らない価値観である。」

「特別な職人の領域だけに高邁な意識を持ち込むのではなく、ありふれた日常空間の始末をきちんとすることや、それをひとつの常識として社会全体で暗黙裡に共有すること。美意識とはそのような文化のありようではないか。」

「オーストラリアのアルミニウムも、ロシアの石油も、お金を払えば買えるのだ。しかし文化の根底で生まれてきた感覚資源はお金で買うことはできない。求められても輸出できない価値なのである。(中略) 今日、僕たちは、自らの文化が世界に貢献できる点を、感覚資源からあらためて見つめ直してみてはどうだろうか。そうすることで、これから世界が必要とするはずの、つつましさや合理性をバランスよく表現できる国としての自意識をたずさえて、未来に向かうことができる。」

「中国、そしてインドの台頭はもはや前提として受け入れよう。アジアの時代なのだ。(中略) GDPは人口の多い国に譲り渡し、日本は現代生活において、さらにそのずっと先を見つめたい。アジアの東の端というクールな位置から、異文化との濃厚な接触や軋轢を経た後にのみ到達できる極まった洗練をめざさなくてはならない。」

こんな序文に引き込まれるようにして読んだのが、『日本のデザイン ―美意識がつくる未来』 (原 研哉 著、岩波新書)である。

日本を代表するグラフィック・デザイナーである著者は、「もの」のデザインに携わりながらも、その目は「もの」だけに囚われず、「もの」を通じた人間の行為や意思、つまり「こと」の方を見つめている。しかも、遥かな過去からの歴史をしっかりと踏まえた上で、まだ見ぬ未来をイメージする、その発想が実に柔らかだ。しかも、文章が大変に上手である。

かつて、王宮のような建物、或いは王が坐る椅子などは、相手を威圧する必要があったために、ゴテゴテとした装飾に満ちていた。古代人が残した青銅器や土器などもそうだ。それが、近代以降、国民国家や民主主義国家の時代を迎えてからは、建物も家具も権威を誇る必要がなくなり、そのデザインには合理性が重視され、機能本位のものになっていった。西洋文化における「シンプル」という概念は、そのようにモノの形が複雑だった時代を人類が通り過ぎてから登場したもので、著者によればその歴史はたかだかこの150年ほどのものだという。

それに対して、日本ではその更に数百年前、室町時代の後半から「『シンプル』」と呼びたくなる、簡潔に極まった造形」が随所に現れていた。茶の湯、能、禅寺の枯山水、慈照寺銀閣の佇まいなどをイメージしてみるといいだろう。

「その簡潔さはかたちの合理性を探求した成果でもなければ偶然の産物でもない。『何もない』ということが意識化され、意図されている。空っぽの器であることによって、人の関心を引き込んでしまう求心力として『エンプティネス』は体得され、運用されていたのだ。」

このように、西洋のモダニズム由来のシンプルな文化とは全く由来の異なる、しかもそれより数百年も古い歴史を持つ、日本においてのみ形成された特異な美意識とそれを運用する社会。私たちはまずそこをしっかりと踏まえておかねばならない。そうした文化のバックグラウンド、「繊細」・「丁寧」・「緻密」・「簡潔」という価値観を共有してきた社会のあり方が、明治以降の日本の急速な近代化と戦後の工業立国を支えてきた、そこに立ち位置を定めた上で、著者は現在から更に50年くらい先の未来を見つめることを提言している。

「一国の文化の価値は、いかにたくさんの工業製品を作るかで決まるものではない。(中略) 富を所有するだけでは幸福になれない。手にしているものを適切に運用する文化の質に関与する知恵があってはじめて人は充足し、幸せになれる。」

そうであれば、「繊細」・「丁寧」・「緻密」・「簡潔」という価値観を巧みに運用してきた日本の美意識の伝統が、これからの時代をリードしていけるのではないか、というのが著者の主張である。

「いずれにしても、『量』から眺める産業ではなく、日本人がその深層に保持し続けてきた美意識を運用して、美の国としての『質』を運営していくことのできるヴィジョンを僕は提示したい。高度なテクノロジーも、結局は技術の上にいかに高度な美意識や洗練を適用できるかによってその水準が決まってくると思うからである。」

具体的には、本書に述べられているように、例えばこれからの自動車のあり方、住宅やリゾートのあり方、様々な形で応用されるハイテク素材のポテンシャル、そして自然環境とハイテクの親和などといった面で、伝統的な美意識を運用してきた日本が活躍できる可能性が十分にあるという主張である。

要は、「第二第三のウォークマンは何か?」というようなモノの単品売りの議論ではなく、世界の中でも日本にしかない文化・価値観を活用し運用していけるものは何か、頭を柔らかくしてそれを考えようということだろう。そのためには、私たち自身がこの国の歴史と文化をしっかりと理解しておかねばならない。

高齢化社会の到来という問題は、日本だけが抱えている訳ではない。世界の「成長センター」アジアでもいずれ始まることだ。そうなると、今までのような大量にモノを生産、消費し、捨ててきた、そしてそれが「富」や「成長」のバロメーターであった社会のあり方は、地球レベルで早晩見直しを迫られていくことだろう。

そうであればこそ、「高齢化」=「元気がない」ということではなく、経験知と文化のバックグラウンドが豊富であるが故の「クールな日本」を、私たちは目指したいものである。

「側にいる」ということ [読書]

この冬は、ここ何年かに比べると、まともに寒い冬である。天気予報を見ると、日本海側は連日の雪マークだ。関東では冷え込みの厳しい晴天が続いている。

会社は例年通り1月4日からスタート。だがこの日は新年会だけだから、実質的な仕事始めは5日から。といっても、最初の二日ぐらいは新年の挨拶みたいなことで半分は時が過ぎていく。

そんな中で、今週は中学・高校時代のクラスメートからメールをいただいた。彼女が編集・制作を殆ど一人で手掛けた一冊の本が昨年の10月下旬に世に送り出されたという。1月5日に読売新聞の書評にも載った、そのことを受けての知らせだった。新年早々、これは嬉しいニュースである。ネットで調べてみると、池袋の大手の書店に置いてあるというので、金曜日の会社帰りに寄って買い求めることにした。『被災者と支援者のための心のケア』 (聖学院大学総合研究所カウンセリング研究センター編、聖学院大学出版会)という本である。

この本の出版は、言うまでもなくあの東日本大震災の発生を受けてのことだ。

「東日本大震災は、私たちからすべてのものを奪いました。直接被災した方々からは、かけがえのない命と健康を、生活の基盤であった家屋財産を、心のよりどころであったふるさとを奪いました。そして被災者、支援者を問わず、すべての人々からの心の安定を、そして悲しみ苦しむ心に語りかけることばを奪っていきました。」

「この冊子は、被災者と支援者の心のケアに役立つことをめざして書かれています。臨床心理士、精神科医、牧会カウンセラー、スピリチュアルケアの専門家が書き、まとめました。しかしそれぞれの著者が、あまりに悲惨な現状に語りかける言葉を見いだしえない、また言葉にならないもどかしさを感じながら書きました。著者たちがもがき苦しみの中から書いたことばが、被災した方々、支援する方々の心のどこかに伝わることを願っています。」

本書に一貫して流れる姿勢は、この前書きに的確に要約されているといっていいだろう。東日本大震災がもたらしたあの悲惨な事態を目の当たりにすれば、誰だって言葉を失ってしまう。それは、本書の各章の執筆を担当した専門家の方々もきっと同じで、多くの人々と同じように、彼らも言葉を失い、被災者を案じ、自分も何かしたいと思いつつ、実際には何の力にもなれない、そういう思いにとらわれていたに違いない。それでも、心が傷ついた人々に言葉を選びながら何とか語りかけ、そして彼らの言葉に耳を傾けようとする素朴な思いが滲み出てくるような、そんな文章の数々に私は引き込まれていった。

本書を通じて知ったのは、このような大災害が発生してしまうと、心のケアを必要とする人々と、そのケアの内容が実に多岐にわたることだ。当たり前のことだが、被災者に対する「がんばれ!」というエールだけで済むほど事態は単純なものではない。

直接の被災者はもちろん、特に子どもの心のケアが必要なこと。被災後にどうしても増えてしまう自殺を防ぐような対応と、それでも起きてしまった自殺について、残された家族の心のケア。被災者が抱える悲嘆や孤独感へのケア。宗教の役割。そして、被災地で支援を続ける人々や、被災地から離れて暮らす人々のメンタルヘルス・・・。心のケアを必要とする領域がこれほど広いことに、私は今まで思いが至らずにいた。

元来、人間というものは、他人が抱えた心や体の苦しみを直接には共有することのできない生き物である。苦しみを抱えた人は、他人がいることで痛みや苦しみの量を直接的に減らせる訳ではなく、他人もそれを直接的に分担することは決してできない。自分と他人との間でやりとりできるのは言葉ぐらいしかないのだが、その言葉が役に立つこともあれば、かえって逆効果になることもある。特に相手が深い悲しみに暮れ、やり場のない怒りにとらわれている時などは、言葉のやりとり自体が非常にデリケートなものだ。

それに対して本書は、心を痛めている人々には声をかけることが必要だが、何よりも側にいて相手の話を聴くことの大切さを繰り返し教えている。やり場のない怒りや悲しみを自分から鎮めていくことを説く初期仏教などとは対照的に、それはキリスト教的なアプローチといえるかもしれない。

「私たちが実際にできるのは、『あなたのことを気にかけていますよ』というメッセージを言葉や態度で伝えることと、そばにいてただ話を聴くことだけかもしれません。私たちには、その方の感じている苦しみや悲しみを完全に理解することも、すべてを共有することもできませんが、それでも黙って隣に座り、話を聴くことはできます。」

(本書第1章より)

「『共にいる』というケアは、具体的には、傾聴、受容、共感、沈黙などを通して行われていきますが、そのあり方の一つは、実際に時間と空間を共にし、そこに『いる』(存在)ことです。これは存在を通して『あなたのことを大切に思っていますよ。忘れていませんよ。』と相手に伝えることなのです。」

(本書第7章より)

そして、それぞれの章で、支援者が持つべき視点とは何か、不用意に発すべきでない言葉とは何か、子供のためにできることは何か、「悲嘆」と「悲哀」とはどう違うのか、「孤独」を乗り越えるためにはどうしたらいいか、といったような事柄について、ポイントが箇条書きでわかりやすくまとめられ、読みやすいような工夫がされている。その一つ一つが、なるほどと思わせるようなことばかりだ。

該当する事項についての具体的な相談窓口や参考文献なども紹介されている。私たちにできること、留意すべきことなどがこれほど平易に、かつ網羅的に整理された書籍も少ないだろう。そして、暗くなりがちな内容だからこそ、落ち着いて読めるように本書全体のデザインや色調、挿入されているイラスト等にも細かな気配りがされていているのも、大変素晴らしいことだ。

震災に限らず、家族や親しい人を失うのは、誰にとっても辛いものだ。昨年の秋に父を亡くした私は、本書を読みながら、今は実家で一人暮らしをしている母のことを思わずにはいられなかった。この本が教えてくれていることは、私がこれから母の様子を見ていく上でも、大変に参考になることばかりなのだ。そんな風に、本書は多くの人々にとって役立っていくに違いない。

大震災の発生を受けて本書の企画が急遽始まったことから、編集・制作を殆ど一人で手掛けたという私のクラスメートには、大変な苦労があったことだろう。そのことをねぎらいつつ、今の世の中がまさに必要としている書籍を世に送り出してくれた彼女の尽力に大いなる敬意を表すると共に、本書が広く読まれることを願ってやまない。

会社は例年通り1月4日からスタート。だがこの日は新年会だけだから、実質的な仕事始めは5日から。といっても、最初の二日ぐらいは新年の挨拶みたいなことで半分は時が過ぎていく。

そんな中で、今週は中学・高校時代のクラスメートからメールをいただいた。彼女が編集・制作を殆ど一人で手掛けた一冊の本が昨年の10月下旬に世に送り出されたという。1月5日に読売新聞の書評にも載った、そのことを受けての知らせだった。新年早々、これは嬉しいニュースである。ネットで調べてみると、池袋の大手の書店に置いてあるというので、金曜日の会社帰りに寄って買い求めることにした。『被災者と支援者のための心のケア』 (聖学院大学総合研究所カウンセリング研究センター編、聖学院大学出版会)という本である。

この本の出版は、言うまでもなくあの東日本大震災の発生を受けてのことだ。

「東日本大震災は、私たちからすべてのものを奪いました。直接被災した方々からは、かけがえのない命と健康を、生活の基盤であった家屋財産を、心のよりどころであったふるさとを奪いました。そして被災者、支援者を問わず、すべての人々からの心の安定を、そして悲しみ苦しむ心に語りかけることばを奪っていきました。」

「この冊子は、被災者と支援者の心のケアに役立つことをめざして書かれています。臨床心理士、精神科医、牧会カウンセラー、スピリチュアルケアの専門家が書き、まとめました。しかしそれぞれの著者が、あまりに悲惨な現状に語りかける言葉を見いだしえない、また言葉にならないもどかしさを感じながら書きました。著者たちがもがき苦しみの中から書いたことばが、被災した方々、支援する方々の心のどこかに伝わることを願っています。」

本書に一貫して流れる姿勢は、この前書きに的確に要約されているといっていいだろう。東日本大震災がもたらしたあの悲惨な事態を目の当たりにすれば、誰だって言葉を失ってしまう。それは、本書の各章の執筆を担当した専門家の方々もきっと同じで、多くの人々と同じように、彼らも言葉を失い、被災者を案じ、自分も何かしたいと思いつつ、実際には何の力にもなれない、そういう思いにとらわれていたに違いない。それでも、心が傷ついた人々に言葉を選びながら何とか語りかけ、そして彼らの言葉に耳を傾けようとする素朴な思いが滲み出てくるような、そんな文章の数々に私は引き込まれていった。

本書を通じて知ったのは、このような大災害が発生してしまうと、心のケアを必要とする人々と、そのケアの内容が実に多岐にわたることだ。当たり前のことだが、被災者に対する「がんばれ!」というエールだけで済むほど事態は単純なものではない。

直接の被災者はもちろん、特に子どもの心のケアが必要なこと。被災後にどうしても増えてしまう自殺を防ぐような対応と、それでも起きてしまった自殺について、残された家族の心のケア。被災者が抱える悲嘆や孤独感へのケア。宗教の役割。そして、被災地で支援を続ける人々や、被災地から離れて暮らす人々のメンタルヘルス・・・。心のケアを必要とする領域がこれほど広いことに、私は今まで思いが至らずにいた。

元来、人間というものは、他人が抱えた心や体の苦しみを直接には共有することのできない生き物である。苦しみを抱えた人は、他人がいることで痛みや苦しみの量を直接的に減らせる訳ではなく、他人もそれを直接的に分担することは決してできない。自分と他人との間でやりとりできるのは言葉ぐらいしかないのだが、その言葉が役に立つこともあれば、かえって逆効果になることもある。特に相手が深い悲しみに暮れ、やり場のない怒りにとらわれている時などは、言葉のやりとり自体が非常にデリケートなものだ。

それに対して本書は、心を痛めている人々には声をかけることが必要だが、何よりも側にいて相手の話を聴くことの大切さを繰り返し教えている。やり場のない怒りや悲しみを自分から鎮めていくことを説く初期仏教などとは対照的に、それはキリスト教的なアプローチといえるかもしれない。

「私たちが実際にできるのは、『あなたのことを気にかけていますよ』というメッセージを言葉や態度で伝えることと、そばにいてただ話を聴くことだけかもしれません。私たちには、その方の感じている苦しみや悲しみを完全に理解することも、すべてを共有することもできませんが、それでも黙って隣に座り、話を聴くことはできます。」

(本書第1章より)

「『共にいる』というケアは、具体的には、傾聴、受容、共感、沈黙などを通して行われていきますが、そのあり方の一つは、実際に時間と空間を共にし、そこに『いる』(存在)ことです。これは存在を通して『あなたのことを大切に思っていますよ。忘れていませんよ。』と相手に伝えることなのです。」

(本書第7章より)

そして、それぞれの章で、支援者が持つべき視点とは何か、不用意に発すべきでない言葉とは何か、子供のためにできることは何か、「悲嘆」と「悲哀」とはどう違うのか、「孤独」を乗り越えるためにはどうしたらいいか、といったような事柄について、ポイントが箇条書きでわかりやすくまとめられ、読みやすいような工夫がされている。その一つ一つが、なるほどと思わせるようなことばかりだ。

該当する事項についての具体的な相談窓口や参考文献なども紹介されている。私たちにできること、留意すべきことなどがこれほど平易に、かつ網羅的に整理された書籍も少ないだろう。そして、暗くなりがちな内容だからこそ、落ち着いて読めるように本書全体のデザインや色調、挿入されているイラスト等にも細かな気配りがされていているのも、大変素晴らしいことだ。

震災に限らず、家族や親しい人を失うのは、誰にとっても辛いものだ。昨年の秋に父を亡くした私は、本書を読みながら、今は実家で一人暮らしをしている母のことを思わずにはいられなかった。この本が教えてくれていることは、私がこれから母の様子を見ていく上でも、大変に参考になることばかりなのだ。そんな風に、本書は多くの人々にとって役立っていくに違いない。

大震災の発生を受けて本書の企画が急遽始まったことから、編集・制作を殆ど一人で手掛けたという私のクラスメートには、大変な苦労があったことだろう。そのことをねぎらいつつ、今の世の中がまさに必要としている書籍を世に送り出してくれた彼女の尽力に大いなる敬意を表すると共に、本書が広く読まれることを願ってやまない。

今問い直す「戦前の日本」 [読書]

「東北の被災地では避難生活がまだ続いているのに、この時期になぜ政局なのか。」

「国民不在の永田町には危機感がないのではないか。」

先週の「内閣不信任案」をめぐる茶番劇を見せられた国民の多くは、溜め息すら出ないような思いにとらわれたのではないだろうか。辞任時期をはぐらかす現首相に対し、辞めろというばかりでその後の構想は与党にも野党にも何もない。政治家たちが何と言おうと、この国の未曾有の国難とは違う場所で彼らの中だけの論理がぐるぐると回っている。この大事な時に、政党政治とは所詮こんなものなのだろうか。

「政党不信は結局やっぱり疑獄とかそういう事から出たわけですが、それにもまして選挙におけるいわゆる民政党、政友会が敵味方になって争うという事、この分裂状態というものが、国家の安全保障を考えている軍人の目から見ると耐えられない。」

(陸軍中佐・鈴木貞一の発言)

そんな思いから関東軍が満州事変を起こし、政党政治の体たらくに愛想を尽かしていた国民がそれに喝采をあげ、日本全体が戦争とファシズムへの道を突き進んでいった・・・。そんな風に語られることの多い1930年代の日本。当時の国民は今の我々と同じような思いの中にいたのだろうか。

「満州事変と国際連盟脱退によって国際的な孤立に陥った日本外交は、東アジア地域に排他的な自給自足圏を確立し、英米の『持てる国』に対して、『持たざる国』として対抗する。その結果が日中全面戦争からアジア太平洋戦争に至る日本の国家的な破局だった。」

(引用書後述)

和暦で言えば昭和4年から14年までにあたる1930年代の日本について、従来私たちはこのように理解してきた。石原莞爾、松岡洋右、大川周明、近衛文麿らの人物像について語られる時、背後に流れる「通奏低音」はいつも、凡そこんな感じのものである。

だが、日本が独善的になって世界から孤立し、自分の論理の中に閉じこもっていった時代というような理解とは正反対に、それは日本にとって過去に例を見ないほど世界が広がり、世界の各地域や国際社会への理解を深めていった時代であった。軍部から自立して通商自由の原則を掲げた経済外交を日本は展開し、所詮は自給自足圏たり得ない「東亜ブロック」経済圏よりもブロック外との通商・貿易を進めていた。国際連盟脱退の経緯をきっかけにして国際社会への理解が深まり、中国との戦争を通じて中国への再認識が国民の間で高まった。更には、この時代は「民主主義国」と「ファシズム国」の境界線が曖昧で、第一次大戦後の世界恐慌という危機を克服するために、世界中の国々が大なり小なり「全体主義」の色彩を持っていた・・・。

当時残された様々な資料や史実を紐解きながら、「『ヒト・モノ・カネ』が地球的規模で拡大した」1930年代の日本に対する先入観をゼロ・クリアーにしてくれるのが、『戦前日本の「グローバリズム」 - 1930年代の教訓』 (井上寿一 著、新潮選書)である。私にとって、今年出会った本の中で最も興味深いものの一つと言えるだろう。

◆「満州は我国の生命線」という松岡洋右の有名な言葉や、ソ連と対抗するために陸軍が満州支配にこだわったことから、私たちは満州という地域が日本にとって失うべからざる宝庫であったというイメージを持ちやすいが、日本が満州に持っていた権益とは大連や満鉄線沿線の「点と線」だけであり、本土からの民間投資も殆どなく自立のできない地域で、「日満ブロック」を作ったところで日本は自給自足が図れる訳でもなかった。

◆満州事変の翌年(1932年)12月にジュネーブで開かれた国際連盟の臨時総会。国内では対外協調外交が各方面から支持されており、松岡洋右を含む日本代表団は連盟脱退の回避に全力を挙げていた。この総会が対日非難の報告と勧告案を可決しても、連盟規約上、日本はそれを無視すればよい。だが当時、関東軍による熱河(満州国内で万里の長城の東端に近い地域)への侵攻作戦開始が時間の問題になっていた。これが始まると、日本による中国への新たな武力攻撃と解釈され、連盟規約に基づいて加盟各国による制裁行動が発動されてしまう。ならば、その前に連盟を脱退する他はない。松岡は(個人の意思ではなく)本国の指示を受けて、脱退の意思を体で示すようにして退席した。

◆国際連盟を脱退はしたが、日本は軍縮会議には留まり、国際連盟に関連する各種の国際会議には参加を続けた。(ドイツはいずれも脱退。) 国際連盟からの脱退が国際社会からの孤立に直ちにつながった訳ではない。

◆満州事変の後も日本外交は英米との協調路線を模索し続けたのに対し、人種差別思想をあからさまにしたナチス・ドイツ(ましてムッソリーニのイタリア)とは仲が良くなかった。

◆「持てざる国」日本は、英国のように特恵関税ブロックを形成しても恐慌の克服はできない。日本の恐慌克服策は、蔵相・高橋是清が主導した、金本位制から離脱して円安を誘導することによる輸出の拡大であり、その結果日本が引き起こしたのは、経済ブロック間の対立ではなく、自由主義的な通商・貿易政策がもたらした貿易摩擦であった・・・。

本書が教えてくれることの数々は、「戦争とファシズムの時代」という色眼鏡でステレオタイプされた1930年代の日本への先入観を覆すものだ。

今から80年ほど前の時代とはいえ、人の世というものはそれほど単純なものではない。当時の政党政治に対して国民がどれほど愛想を尽かしていたとしても、だからといって、単色に塗りつぶされた狂気の世界へ1億全てがまっしぐらに突き進んでいったというような、そんな単純な話が真実ではないはずだ。軍部という一種独特の組織を抱えながら、国家の運営を預かる当事者たちが、その時々のベストを求めて英知を集め、軍部の意向とは別に現実的な外交政策を押し進めていたとしても、何の不思議もないだろう。

このように観察し直してみた「1930年代の日本」が、現代の私たちに示唆するものは何か。

当時の世界が、「自由貿易」=グローバリズムか「自給自足圏」=リージョナリズムか、というような単純な図式ではなかったように、今の日本を取り巻く課題は(TPPを巡る議論に見られるような)「『第三の開国』対『新鎖国論』の対立ではなく、両者の均衡において政策を構想し具体的に展開すること」だ。

次に、「日本の政治の国際標準化」が求められる。経済恐慌からの脱却を目指して各国が経済政策を競った1930年代と同じように、リーマンショック後の世界各国は大規模な財政出動や中央銀行のバランスシートの拡大など、それぞれに経済政策を競い合い、そして米・英・日で政権交代が実現したように、新しい国内政治体制の模索が試みられてきた。だが、ひとたび原発事故が起きればたちどころに世界から厳しい眼差しで見られるように、「今の日本も国際標準の政治体制の確立が重要」である。

そして三点目は、私たちが模索しなければならない「新しい国家像の創出」である。バブル崩壊後の「失われた二十年」と少子高齢化から、日本社会は停滞が続き、人々の「内向き志向」がつとに指摘されている。だが、世界の国々がいずれ抱える課題を先取りし、「日本は成熟した先進民主主義国として、国際社会の安定勢力となるために、新しい国家像を創出しなければならない」。

著者による巻末のまとめは、実に的確である。「歴史に学ぶ」とは、こういうことを指すのだろう。

著者とは観点がやや異なるが、対外戦争の結果として海外に領土を保有することになり、その運営に大真面目に取り組んだ「戦前の日本」とは、役人も軍人も、そして勿論ビジネスマンも海外を経験し、外の世界に大いに目を向けていた国だったのではないかと、私は思っている。

都合の悪い箇所を墨で塗りつぶした終戦直後の教科書のように、「戦前の日本」は頭から否定をされ続けてきたが、そうした先入観にとらわれることなく、時代の枠組みの中で先人たちが懸命に格闘してきたことに、私たちは虚心坦懐に学んでいきたいと思う。

「国民不在の永田町には危機感がないのではないか。」

先週の「内閣不信任案」をめぐる茶番劇を見せられた国民の多くは、溜め息すら出ないような思いにとらわれたのではないだろうか。辞任時期をはぐらかす現首相に対し、辞めろというばかりでその後の構想は与党にも野党にも何もない。政治家たちが何と言おうと、この国の未曾有の国難とは違う場所で彼らの中だけの論理がぐるぐると回っている。この大事な時に、政党政治とは所詮こんなものなのだろうか。

「政党不信は結局やっぱり疑獄とかそういう事から出たわけですが、それにもまして選挙におけるいわゆる民政党、政友会が敵味方になって争うという事、この分裂状態というものが、国家の安全保障を考えている軍人の目から見ると耐えられない。」

(陸軍中佐・鈴木貞一の発言)

そんな思いから関東軍が満州事変を起こし、政党政治の体たらくに愛想を尽かしていた国民がそれに喝采をあげ、日本全体が戦争とファシズムへの道を突き進んでいった・・・。そんな風に語られることの多い1930年代の日本。当時の国民は今の我々と同じような思いの中にいたのだろうか。

「満州事変と国際連盟脱退によって国際的な孤立に陥った日本外交は、東アジア地域に排他的な自給自足圏を確立し、英米の『持てる国』に対して、『持たざる国』として対抗する。その結果が日中全面戦争からアジア太平洋戦争に至る日本の国家的な破局だった。」

(引用書後述)

和暦で言えば昭和4年から14年までにあたる1930年代の日本について、従来私たちはこのように理解してきた。石原莞爾、松岡洋右、大川周明、近衛文麿らの人物像について語られる時、背後に流れる「通奏低音」はいつも、凡そこんな感じのものである。

だが、日本が独善的になって世界から孤立し、自分の論理の中に閉じこもっていった時代というような理解とは正反対に、それは日本にとって過去に例を見ないほど世界が広がり、世界の各地域や国際社会への理解を深めていった時代であった。軍部から自立して通商自由の原則を掲げた経済外交を日本は展開し、所詮は自給自足圏たり得ない「東亜ブロック」経済圏よりもブロック外との通商・貿易を進めていた。国際連盟脱退の経緯をきっかけにして国際社会への理解が深まり、中国との戦争を通じて中国への再認識が国民の間で高まった。更には、この時代は「民主主義国」と「ファシズム国」の境界線が曖昧で、第一次大戦後の世界恐慌という危機を克服するために、世界中の国々が大なり小なり「全体主義」の色彩を持っていた・・・。

当時残された様々な資料や史実を紐解きながら、「『ヒト・モノ・カネ』が地球的規模で拡大した」1930年代の日本に対する先入観をゼロ・クリアーにしてくれるのが、『戦前日本の「グローバリズム」 - 1930年代の教訓』 (井上寿一 著、新潮選書)である。私にとって、今年出会った本の中で最も興味深いものの一つと言えるだろう。

◆「満州は我国の生命線」という松岡洋右の有名な言葉や、ソ連と対抗するために陸軍が満州支配にこだわったことから、私たちは満州という地域が日本にとって失うべからざる宝庫であったというイメージを持ちやすいが、日本が満州に持っていた権益とは大連や満鉄線沿線の「点と線」だけであり、本土からの民間投資も殆どなく自立のできない地域で、「日満ブロック」を作ったところで日本は自給自足が図れる訳でもなかった。

◆満州事変の翌年(1932年)12月にジュネーブで開かれた国際連盟の臨時総会。国内では対外協調外交が各方面から支持されており、松岡洋右を含む日本代表団は連盟脱退の回避に全力を挙げていた。この総会が対日非難の報告と勧告案を可決しても、連盟規約上、日本はそれを無視すればよい。だが当時、関東軍による熱河(満州国内で万里の長城の東端に近い地域)への侵攻作戦開始が時間の問題になっていた。これが始まると、日本による中国への新たな武力攻撃と解釈され、連盟規約に基づいて加盟各国による制裁行動が発動されてしまう。ならば、その前に連盟を脱退する他はない。松岡は(個人の意思ではなく)本国の指示を受けて、脱退の意思を体で示すようにして退席した。

◆国際連盟を脱退はしたが、日本は軍縮会議には留まり、国際連盟に関連する各種の国際会議には参加を続けた。(ドイツはいずれも脱退。) 国際連盟からの脱退が国際社会からの孤立に直ちにつながった訳ではない。

◆満州事変の後も日本外交は英米との協調路線を模索し続けたのに対し、人種差別思想をあからさまにしたナチス・ドイツ(ましてムッソリーニのイタリア)とは仲が良くなかった。

◆「持てざる国」日本は、英国のように特恵関税ブロックを形成しても恐慌の克服はできない。日本の恐慌克服策は、蔵相・高橋是清が主導した、金本位制から離脱して円安を誘導することによる輸出の拡大であり、その結果日本が引き起こしたのは、経済ブロック間の対立ではなく、自由主義的な通商・貿易政策がもたらした貿易摩擦であった・・・。

本書が教えてくれることの数々は、「戦争とファシズムの時代」という色眼鏡でステレオタイプされた1930年代の日本への先入観を覆すものだ。

今から80年ほど前の時代とはいえ、人の世というものはそれほど単純なものではない。当時の政党政治に対して国民がどれほど愛想を尽かしていたとしても、だからといって、単色に塗りつぶされた狂気の世界へ1億全てがまっしぐらに突き進んでいったというような、そんな単純な話が真実ではないはずだ。軍部という一種独特の組織を抱えながら、国家の運営を預かる当事者たちが、その時々のベストを求めて英知を集め、軍部の意向とは別に現実的な外交政策を押し進めていたとしても、何の不思議もないだろう。

このように観察し直してみた「1930年代の日本」が、現代の私たちに示唆するものは何か。

当時の世界が、「自由貿易」=グローバリズムか「自給自足圏」=リージョナリズムか、というような単純な図式ではなかったように、今の日本を取り巻く課題は(TPPを巡る議論に見られるような)「『第三の開国』対『新鎖国論』の対立ではなく、両者の均衡において政策を構想し具体的に展開すること」だ。

次に、「日本の政治の国際標準化」が求められる。経済恐慌からの脱却を目指して各国が経済政策を競った1930年代と同じように、リーマンショック後の世界各国は大規模な財政出動や中央銀行のバランスシートの拡大など、それぞれに経済政策を競い合い、そして米・英・日で政権交代が実現したように、新しい国内政治体制の模索が試みられてきた。だが、ひとたび原発事故が起きればたちどころに世界から厳しい眼差しで見られるように、「今の日本も国際標準の政治体制の確立が重要」である。

そして三点目は、私たちが模索しなければならない「新しい国家像の創出」である。バブル崩壊後の「失われた二十年」と少子高齢化から、日本社会は停滞が続き、人々の「内向き志向」がつとに指摘されている。だが、世界の国々がいずれ抱える課題を先取りし、「日本は成熟した先進民主主義国として、国際社会の安定勢力となるために、新しい国家像を創出しなければならない」。

著者による巻末のまとめは、実に的確である。「歴史に学ぶ」とは、こういうことを指すのだろう。

著者とは観点がやや異なるが、対外戦争の結果として海外に領土を保有することになり、その運営に大真面目に取り組んだ「戦前の日本」とは、役人も軍人も、そして勿論ビジネスマンも海外を経験し、外の世界に大いに目を向けていた国だったのではないかと、私は思っている。

都合の悪い箇所を墨で塗りつぶした終戦直後の教科書のように、「戦前の日本」は頭から否定をされ続けてきたが、そうした先入観にとらわれることなく、時代の枠組みの中で先人たちが懸命に格闘してきたことに、私たちは虚心坦懐に学んでいきたいと思う。

君主の実像 [読書]

東日本大震災の発生から、ちょうど10週間が経とうとしている。

未曾有の規模の自然災害に原発事故が重なるというこの国難の中で、被災地域のために何ができるか、国のために何か自分にできることはないか、多くの国民が自問自答と模索を繰り返したこの10週間。献身的な行動もあれば、ただ危機感を煽るだけ、誰かを批判するだけの無責任な言論も巷には溢れた。だが、そんな中で理屈抜きに多くの人々の胸を打ったのは、ご高齢をおして各地の避難所を訪ねられ、被災者を励まされた天皇、皇后両陛下のお姿ではなかっただろうか。

現地での警備その他に余計な負担をかけたくないからと、日帰り強行軍の日程を組まれ、避難所では床や畳に膝をついて一人一人にゆっくりと声を掛けられる両陛下。そして、「ありがたいことです」と涙ぐむ被災地の人々。日本国憲法第1条に謳われた「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という言葉の意味は、私たちにとっては説明不要の、自分の体内を流れる血液と同じようなものだとさえ思えてしまう。

世界の中で他に例を見ない、上古の時代から続く天皇家。しかし、民の前に姿を現し、親しく語りかける天皇の姿というのは、「現代史」の中にしか出て来ないものだ。幕末物のドラマに登場する孝明天皇は、御簾の向こうで直接は姿の見えない存在として描かれているし、明治帝は臣民の前では決して口を開かなかったとされる。従って、国民にその姿を見せて親近感を持たれるようになったのは、皇太子時代の大正天皇が最初といえるが、不幸にして健康に恵まれず、天皇在位期間の後半は公務もままならなかった。

とすれば、現在のような、国民にとって親しみのある皇室のイメージが確立されたのは、25歳の若さで即位し、戦前・戦後の激動期に在位63年に及んだ昭和天皇の時代ということになる。私は昭和30年代の初めの生まれだから、今までの人生のまだ半分以上が昭和の時代なのだが、そういう「同時代史」であるにも係わらず、その昭和天皇の人物像を実はあまり知らずにいた。

『昭和天皇 「理性の君主」の孤独』 (古川隆久 著、中公新書)は、その人間・昭和天皇を知る上で大変参考になる本である。

昭和天皇に関する文献は、側近たちが残した日記の類まで含めれば膨大な数にのぼり、特定のイデオロギーに基いて書かれたものも数多い。そんな中、本書は「『昭和天皇の実像を知りたい』という欲求に可能なかぎりこたえること」を目的に、様々な史料を突合せて実証的に人間・昭和天皇を描くことを試みている。そしてそのアプローチの中心は、若い頃の思想形成過程と、旧憲法下における政治との関わりという側面である。

昭和天皇というと、その崩御の後に出版された『昭和天皇独白録』があまりにも注目を集めたので、つい、そこに書かれている内容に引きずられてしまいがちだ。それは終戦直後の時期に語られた回想が記録されたものだが、その中でも有名なエピソードが、1928(昭和3)年6月に起きた張作霖爆殺事件、いわゆる「満州某重大事件」の事後調査と関係者の処罰について、時の田中義一首相を昭和天皇が直々に叱責したとされる一件である。

事件は当初から関東軍の陰謀が疑われ、田中も徹底調査と厳正なる処分を一度は天皇に約束するが、陸軍の抵抗を受けてズルズルと後退し、関東軍の関与はなかったという報告で済ませようとしたところ、天皇は、「それでは前と話が違ふではないか、辞表を出してはどうかと強い語気で云った。こんな云ひ方をしたのは、私の若気の至りであると今は考へてゐるが、とにかくそういふ云ひ方をした。」

こんな叱責を受けてしまった田中は進退窮まり、総辞職を決意。しかもそれから2ヶ月あまりで失意の内に急死してしまった。そのことに衝撃を受けた昭和天皇は、「この事件あって以来、私は内閣の上奏する所のものはたとえ自分が反対の意見を持っていても裁可を与へる事に決心し」たと『独白録』に書いてあるので、以後は物言わぬ天皇になったと、私もこれまではそう理解していた。

しかし本書を読んでみると、決してそんなことではなかったようだ。昭和天皇は、ロンドン海軍軍縮条約の締結を目指す首相・浜口雄幸を自ら激励し、満州事変の勃発にあたっては、関東軍が政府の不拡大方針に従うよう指示を出し、二・二六クーデターの鎮圧後は陸軍を叱責する内容の勅語を出し(但し、陸軍全体への伝達は陸相によって握りつぶされた)、ソ満国境の張鼓峰でソ連軍との緊張が高まった際には、武力行使の裁可を与えなかったため陸軍の反感を買うなど、明治憲法の枠組みの中で、むしろかなり能動的に政治と係わろうとしていた様子が明らかにされている。

「全体として、昭和天皇は、儒教的な徳知主義と、生物学の進化論や、吉野作造や美濃部達吉らの主張に代表される大正デモクラシーの思潮といった西欧的な普遍主義的傾向の諸思想を基盤として、第一次世界大戦後の西欧の諸国、すなわち、政党政治と協調外交を国是とする民主的な立憲君主国を理想としつつ、崩御にいたるまで天皇としての職務を行ったことが浮き彫りになった。」

重要な国策事項の決定にあたっては、度々御前会議を開かせて自ら質問をしようとし、「もし御前会議で決まったことがその通りに行かなかった場合には、陛下の御徳を汚す」からと、元老や内大臣が事前に止めに入ったことも少なくなかったようだ。

だが、天皇のそうしたスタンスは軍部の不評を買い、「(昭和天皇は)恐れながらパシフィスト(平和主義者)にあらせられ、それは西園寺、内大臣が其方の論者なるが為めなり」 (白鳥俊夫外務省情報部長)として宮中側近が攻撃を受けるようになる。そして昭和の日本が戦争への道を進んで行く中で、天皇がとった行動の中には、中途半端に終わったもの、完全に失敗したものも少なからずあったことを、著者は指摘している。

「昭和天皇は、自己の理想実現のため、旧憲法下においては天皇としての権限を行使したり、あるいは行使しようとした。いわば、『君臨すれども統治せず』を実現するために憲法上の権限を行使したのである。 (中略) しかし、旧憲法下の努力は、終戦の『聖断』を除き、結果的には事態の悪化を食い止めることはできなかった。」

そして、

「新憲法下では天皇は国民統合の象徴となり、少なくとも時の政治状況とは一切無縁であるべき存在となった。昭和天皇は、天皇が政争に巻き込まれることを避けるため、戦争責任のような政治的理由での退位を否定し、批判され続けてもあえて亡くなるまで在位し続けることを選んだのである。」

昭和天皇は皇太子時代の1921(大正10)年に、20歳の若さで半年間の西欧諸国への外遊を経験している。「自分の花は欧州訪問のときだった」と懐古するほどの思い出であったそうだ。

考えてみれば、20世紀の初頭というのは、世界の大国の中で王制が次々と姿を消していった時代である。辛亥革命で清朝が倒れ、ロシア革命でロマノフ王朝が滅び、第一次世界大戦の敗戦を受けてドイツとオーストリアで帝政が廃され、更にはケマル・パシャの革命でオスマントルコが潰えた。当時の主要国で君主制が残ったのは英国と日本ぐらいのものだ。その天皇を妙に神格化してしまった大日本帝国は次の対戦で潰えたが、それからも日本は、国の象徴、国民統合の象徴として、天皇陛下を戴く国であり続けている。そして、激動の時代にそれを可能にしたものの一つが、人間・昭和天皇その人であったことを、今回は学ばせてもらったように思う。

政策に責任を持つ政治家とは役目が全く異なり、天皇、皇后両陛下は日本人を象徴するお姿として、被災地の人々に声を掛けられ、同情を寄せられ、一刻も早い復興を祈られる。そして、被災者はそのお心をありがたく頂戴し、明日への力とする。大きな国難の中にあるからこそ、こうした日本のかたちを、私たちは大切にしていきたい。

未曾有の規模の自然災害に原発事故が重なるというこの国難の中で、被災地域のために何ができるか、国のために何か自分にできることはないか、多くの国民が自問自答と模索を繰り返したこの10週間。献身的な行動もあれば、ただ危機感を煽るだけ、誰かを批判するだけの無責任な言論も巷には溢れた。だが、そんな中で理屈抜きに多くの人々の胸を打ったのは、ご高齢をおして各地の避難所を訪ねられ、被災者を励まされた天皇、皇后両陛下のお姿ではなかっただろうか。

現地での警備その他に余計な負担をかけたくないからと、日帰り強行軍の日程を組まれ、避難所では床や畳に膝をついて一人一人にゆっくりと声を掛けられる両陛下。そして、「ありがたいことです」と涙ぐむ被災地の人々。日本国憲法第1条に謳われた「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」という言葉の意味は、私たちにとっては説明不要の、自分の体内を流れる血液と同じようなものだとさえ思えてしまう。

世界の中で他に例を見ない、上古の時代から続く天皇家。しかし、民の前に姿を現し、親しく語りかける天皇の姿というのは、「現代史」の中にしか出て来ないものだ。幕末物のドラマに登場する孝明天皇は、御簾の向こうで直接は姿の見えない存在として描かれているし、明治帝は臣民の前では決して口を開かなかったとされる。従って、国民にその姿を見せて親近感を持たれるようになったのは、皇太子時代の大正天皇が最初といえるが、不幸にして健康に恵まれず、天皇在位期間の後半は公務もままならなかった。

とすれば、現在のような、国民にとって親しみのある皇室のイメージが確立されたのは、25歳の若さで即位し、戦前・戦後の激動期に在位63年に及んだ昭和天皇の時代ということになる。私は昭和30年代の初めの生まれだから、今までの人生のまだ半分以上が昭和の時代なのだが、そういう「同時代史」であるにも係わらず、その昭和天皇の人物像を実はあまり知らずにいた。

『昭和天皇 「理性の君主」の孤独』 (古川隆久 著、中公新書)は、その人間・昭和天皇を知る上で大変参考になる本である。

昭和天皇に関する文献は、側近たちが残した日記の類まで含めれば膨大な数にのぼり、特定のイデオロギーに基いて書かれたものも数多い。そんな中、本書は「『昭和天皇の実像を知りたい』という欲求に可能なかぎりこたえること」を目的に、様々な史料を突合せて実証的に人間・昭和天皇を描くことを試みている。そしてそのアプローチの中心は、若い頃の思想形成過程と、旧憲法下における政治との関わりという側面である。

昭和天皇というと、その崩御の後に出版された『昭和天皇独白録』があまりにも注目を集めたので、つい、そこに書かれている内容に引きずられてしまいがちだ。それは終戦直後の時期に語られた回想が記録されたものだが、その中でも有名なエピソードが、1928(昭和3)年6月に起きた張作霖爆殺事件、いわゆる「満州某重大事件」の事後調査と関係者の処罰について、時の田中義一首相を昭和天皇が直々に叱責したとされる一件である。

事件は当初から関東軍の陰謀が疑われ、田中も徹底調査と厳正なる処分を一度は天皇に約束するが、陸軍の抵抗を受けてズルズルと後退し、関東軍の関与はなかったという報告で済ませようとしたところ、天皇は、「それでは前と話が違ふではないか、辞表を出してはどうかと強い語気で云った。こんな云ひ方をしたのは、私の若気の至りであると今は考へてゐるが、とにかくそういふ云ひ方をした。」

こんな叱責を受けてしまった田中は進退窮まり、総辞職を決意。しかもそれから2ヶ月あまりで失意の内に急死してしまった。そのことに衝撃を受けた昭和天皇は、「この事件あって以来、私は内閣の上奏する所のものはたとえ自分が反対の意見を持っていても裁可を与へる事に決心し」たと『独白録』に書いてあるので、以後は物言わぬ天皇になったと、私もこれまではそう理解していた。

しかし本書を読んでみると、決してそんなことではなかったようだ。昭和天皇は、ロンドン海軍軍縮条約の締結を目指す首相・浜口雄幸を自ら激励し、満州事変の勃発にあたっては、関東軍が政府の不拡大方針に従うよう指示を出し、二・二六クーデターの鎮圧後は陸軍を叱責する内容の勅語を出し(但し、陸軍全体への伝達は陸相によって握りつぶされた)、ソ満国境の張鼓峰でソ連軍との緊張が高まった際には、武力行使の裁可を与えなかったため陸軍の反感を買うなど、明治憲法の枠組みの中で、むしろかなり能動的に政治と係わろうとしていた様子が明らかにされている。

「全体として、昭和天皇は、儒教的な徳知主義と、生物学の進化論や、吉野作造や美濃部達吉らの主張に代表される大正デモクラシーの思潮といった西欧的な普遍主義的傾向の諸思想を基盤として、第一次世界大戦後の西欧の諸国、すなわち、政党政治と協調外交を国是とする民主的な立憲君主国を理想としつつ、崩御にいたるまで天皇としての職務を行ったことが浮き彫りになった。」

重要な国策事項の決定にあたっては、度々御前会議を開かせて自ら質問をしようとし、「もし御前会議で決まったことがその通りに行かなかった場合には、陛下の御徳を汚す」からと、元老や内大臣が事前に止めに入ったことも少なくなかったようだ。

だが、天皇のそうしたスタンスは軍部の不評を買い、「(昭和天皇は)恐れながらパシフィスト(平和主義者)にあらせられ、それは西園寺、内大臣が其方の論者なるが為めなり」 (白鳥俊夫外務省情報部長)として宮中側近が攻撃を受けるようになる。そして昭和の日本が戦争への道を進んで行く中で、天皇がとった行動の中には、中途半端に終わったもの、完全に失敗したものも少なからずあったことを、著者は指摘している。

「昭和天皇は、自己の理想実現のため、旧憲法下においては天皇としての権限を行使したり、あるいは行使しようとした。いわば、『君臨すれども統治せず』を実現するために憲法上の権限を行使したのである。 (中略) しかし、旧憲法下の努力は、終戦の『聖断』を除き、結果的には事態の悪化を食い止めることはできなかった。」

そして、

「新憲法下では天皇は国民統合の象徴となり、少なくとも時の政治状況とは一切無縁であるべき存在となった。昭和天皇は、天皇が政争に巻き込まれることを避けるため、戦争責任のような政治的理由での退位を否定し、批判され続けてもあえて亡くなるまで在位し続けることを選んだのである。」

昭和天皇は皇太子時代の1921(大正10)年に、20歳の若さで半年間の西欧諸国への外遊を経験している。「自分の花は欧州訪問のときだった」と懐古するほどの思い出であったそうだ。

考えてみれば、20世紀の初頭というのは、世界の大国の中で王制が次々と姿を消していった時代である。辛亥革命で清朝が倒れ、ロシア革命でロマノフ王朝が滅び、第一次世界大戦の敗戦を受けてドイツとオーストリアで帝政が廃され、更にはケマル・パシャの革命でオスマントルコが潰えた。当時の主要国で君主制が残ったのは英国と日本ぐらいのものだ。その天皇を妙に神格化してしまった大日本帝国は次の対戦で潰えたが、それからも日本は、国の象徴、国民統合の象徴として、天皇陛下を戴く国であり続けている。そして、激動の時代にそれを可能にしたものの一つが、人間・昭和天皇その人であったことを、今回は学ばせてもらったように思う。

政策に責任を持つ政治家とは役目が全く異なり、天皇、皇后両陛下は日本人を象徴するお姿として、被災地の人々に声を掛けられ、同情を寄せられ、一刻も早い復興を祈られる。そして、被災者はそのお心をありがたく頂戴し、明日への力とする。大きな国難の中にあるからこそ、こうした日本のかたちを、私たちは大切にしていきたい。

記録に学ぶ [読書]

私は、小説を読むのがあまり得意でないと、自分でも思うことがある。

漱石や鷗外など、古典と呼ばれる物に手を伸ばしてみることはある。実際に、何度も読み返してみたくなる作品に巡り合うことも少なくはないが、それでも自分が感銘を受けるのは、どちらかと言えば余計な感情表現が少なく、事実を淡々と、しかも的確に掘り起こしていくようなタイプの作品だ。

「作り話に付き合っている暇はないよ。」という思いが、常にどこかにあるのだろう。今の世の中の仕組みから始まって、日本や世界の歴史、人類の思想史としての宗教、そして自然科学の分野・・・。自分が知りたい事実や理論はまだ幾らでもあるのに対して、30代、40代の頃に比べればだいぶ自分の時間が取れるようになったとはいえ、少なくとも平日はまだ会社に時間を捧げる生活である。その限られた時分の時間を「作り話」のために消費する気にはなれないと、どうしても思ってしまうのだ。

だから、一部の歴史物を除いて、テレビドラマの類を観ることは、私の場合は皆無と言っていいだろう。およそ芸能人というものに興味がないことも理由の一つなのだが、「作り話」に付き合わされるのは御免だから、家族がドラマを観ている時はテレビの前から退散することになる。どんなドラマが人気だろうと、自分には関係のないことだ。

その、私が限定的に観ることがある歴史物のドラマだって、男女の仲がどうのこうのというような筋書きになると、どうでもいいなと、つい思ってしまう。自分の知りたいことの中心はそこにはないからだ。「人情の機微を解さぬ無粋な輩」と言われればそれまでなのだろうが。

そういう私にとって、「記録文学」の代名詞ともいえる吉村昭(1927~2006)の作品の数々は、その内容にぐいぐいと引き込まれていくものの一つである。昭和45年に出版された『海の壁──三陸沿岸大津波』が、その後改題されて今は文春文庫から『三陸海岸大津波』として出ているが、今般の東日本大震災を契機にこれを読み、「作り話」とは正反対の、事実に焦点を当てて記録することに徹底した姿勢に大きな感銘を覚えることになった。

著者は、戦後毎年のように三陸海岸を訪れた。休暇が目的だったのだが、訪れた三陸の津々浦々で地元の人々と話しているうちに、過去この地域を襲った津波の話を幾度となく聞き、そのことが頭から離れなくなったのが、この本を記すことになるきっかけであったという。

この本の中で再現されているのは、明治29(1896)年の津波、昭和8(1933)年の津波、そして昭和35(1960)年のチリ地震津波である。三陸の各地に残された記録を綿密に調べ、地元の人々への聞き取り調査を行い、それらによって掘り起こされた事実を明らかにする、その手法は著者ならではのものだが、それは大変な労力を要する作業であったことだろう。前述したように最初の出版は昭和45年だが、その時点でさえ明治29年の大津波を経験した地元民は既に残り少なく、直接証言を得られたのは僅かに2名だけだったという。

津波を引き起こす大地震の前兆として、各地でカツオやイワシが俄かに大漁になったことや、どんな旱魃の時も水を湛えていた井戸が涸れた、或いは井戸水が濁った、井戸の中でゴボゴボと音がした、というような現象が起きたそうである。そして地震が発生すると、海の彼方に稲妻のような閃光が見えた、砲撃のような音が海から響き渡った、というような証言が非常に多いという。更には、津波の前には潮が異様に大きく引いて、海の底が見えるまでになるそうだ。そして、その後に大津波が押し寄せてくる。

「海面が白い光を放つと、見る間に津波が襲ってきた。」

「泥をまじえ、波の先が切り立った屏風のように、速度はすこぶる大で汽車よりはやい。」

「静かにきたが、防波堤の所で急に高くせり上がった。」

「大きな容器の中の水が一斉にあふれ出るようにやってきた。」

(『昭和八年の津波──来襲』より)

各地の気象台から寄せられた報告は簡潔にして明瞭である。

そして、明治29年の津波の場合で言うと、各地で得られたデータから学者と宮城県土木課が算出したところでは、津波の高さは各地で10メートルを超え、その最大値は岩手県気仙郡吉浜村吉浜(当時の地名)の24.4メートルだそうである。だが、個々の地形によっては津波がもっと高くまで陸地を駆け上がることがある。岩手県のある漁村で得られた証言で、明治29年の津波が海岸線から高さ50メートルの所にまで達していたことを知り、著者は衝撃を受けている。

明治29年の津波の40年前、安政3(1856)年にも北海道南東沖の地震による津波が三陸海岸を襲い、死者多数を出した。そして今回の東日本大震災である。安政3年の津波から155年の間に4回の大津波が三陸に押し寄せたことになる。(昭和35年のチリ地震津波は日本近海での地震に起因したものではないが、津波が来て被害を受けたことにかわりはない。)

科学が発達していなかった時代は、「津波は夜には来ない」などという迷信のために避難が遅れたような事情も本書では指摘されているし、40年に一度は津波が来る地域でなぜ海岸線沿いの低地に住むのかと問われて、「高台に住めば安全なことはわかっていても、40年に一度のことで日々の暮らしを不便にはできない。」という地元の人々の声も、紛れもない本音なのだろう。だがそれにしても、過去の災害を経験した人々が残した記録や証言がもう少し活かされていればと思うようなことが、今回の震災でも少なくなかったのではないか。地元の人々にとっては住み慣れた、自然が豊かで普段は素晴らしい土地も、40年に一度の出来事によって、一瞬のうちに打ち砕かれてしまうのだ。

安政3年の津波以来、最も大きな被害を受けてきたのは現在の岩手県であった。今日(5月14日)の新聞朝刊によると、これまで海岸保全基本計画に基づいて防波堤を築いてきた、その前提となる高波の想定が東北各県の間で異なり、岩手県で10メートル超、宮城県で5メートル級、そして福島県では6メートル級であったそうだ。岩手県と宮城県は明治29年の津波や昭和35年のチリ地震津波の際の記録をベースとしていた一方、過去に津波の大きな被害のなかった福島県は台風や低気圧による高波の記録に基づいた計画であったという。

今回の東日本大震災における津波は、石巻市や名取市など、宮城県の被害が最も大きかったばかりでなく、岩手・青森といった過去にも津波を経験した地域の他に、福島県、茨城県の沿岸部にも多大な被害を与え、更に千葉県の一部にも及んだ。過去に「津波の大きな被害のなかった」福島県で、今回の津波によって原発の外部電源が奪われてしまったのは、悔やんでも悔やみきれないことだ。

日本列島に暮らす以上、自然災害は必ずやってくる。それを完璧に防ぐことは不可能だとしても、過去の経験に学び、そこから更にプラスアルファを大胆に想定して対策を立てることにより、「想定外の事態」を免れることは可能ではあるだろう。東日本大震災は未曾有の災害ではあったが、これを契機に、今までやろうとしても出来なかった様々な改革にゼロクリアで取り組み、確固たる対策を講じる絶好の機会でもあるのだ。

そのためにも、記録を集め、整理し、情緒を排して記録に学ぶことの大切さを私たちは今一度認識したい。本書はその格好の材料となるはずである。

漱石や鷗外など、古典と呼ばれる物に手を伸ばしてみることはある。実際に、何度も読み返してみたくなる作品に巡り合うことも少なくはないが、それでも自分が感銘を受けるのは、どちらかと言えば余計な感情表現が少なく、事実を淡々と、しかも的確に掘り起こしていくようなタイプの作品だ。

「作り話に付き合っている暇はないよ。」という思いが、常にどこかにあるのだろう。今の世の中の仕組みから始まって、日本や世界の歴史、人類の思想史としての宗教、そして自然科学の分野・・・。自分が知りたい事実や理論はまだ幾らでもあるのに対して、30代、40代の頃に比べればだいぶ自分の時間が取れるようになったとはいえ、少なくとも平日はまだ会社に時間を捧げる生活である。その限られた時分の時間を「作り話」のために消費する気にはなれないと、どうしても思ってしまうのだ。

だから、一部の歴史物を除いて、テレビドラマの類を観ることは、私の場合は皆無と言っていいだろう。およそ芸能人というものに興味がないことも理由の一つなのだが、「作り話」に付き合わされるのは御免だから、家族がドラマを観ている時はテレビの前から退散することになる。どんなドラマが人気だろうと、自分には関係のないことだ。

その、私が限定的に観ることがある歴史物のドラマだって、男女の仲がどうのこうのというような筋書きになると、どうでもいいなと、つい思ってしまう。自分の知りたいことの中心はそこにはないからだ。「人情の機微を解さぬ無粋な輩」と言われればそれまでなのだろうが。

そういう私にとって、「記録文学」の代名詞ともいえる吉村昭(1927~2006)の作品の数々は、その内容にぐいぐいと引き込まれていくものの一つである。昭和45年に出版された『海の壁──三陸沿岸大津波』が、その後改題されて今は文春文庫から『三陸海岸大津波』として出ているが、今般の東日本大震災を契機にこれを読み、「作り話」とは正反対の、事実に焦点を当てて記録することに徹底した姿勢に大きな感銘を覚えることになった。

著者は、戦後毎年のように三陸海岸を訪れた。休暇が目的だったのだが、訪れた三陸の津々浦々で地元の人々と話しているうちに、過去この地域を襲った津波の話を幾度となく聞き、そのことが頭から離れなくなったのが、この本を記すことになるきっかけであったという。

この本の中で再現されているのは、明治29(1896)年の津波、昭和8(1933)年の津波、そして昭和35(1960)年のチリ地震津波である。三陸の各地に残された記録を綿密に調べ、地元の人々への聞き取り調査を行い、それらによって掘り起こされた事実を明らかにする、その手法は著者ならではのものだが、それは大変な労力を要する作業であったことだろう。前述したように最初の出版は昭和45年だが、その時点でさえ明治29年の大津波を経験した地元民は既に残り少なく、直接証言を得られたのは僅かに2名だけだったという。

津波を引き起こす大地震の前兆として、各地でカツオやイワシが俄かに大漁になったことや、どんな旱魃の時も水を湛えていた井戸が涸れた、或いは井戸水が濁った、井戸の中でゴボゴボと音がした、というような現象が起きたそうである。そして地震が発生すると、海の彼方に稲妻のような閃光が見えた、砲撃のような音が海から響き渡った、というような証言が非常に多いという。更には、津波の前には潮が異様に大きく引いて、海の底が見えるまでになるそうだ。そして、その後に大津波が押し寄せてくる。

「海面が白い光を放つと、見る間に津波が襲ってきた。」

「泥をまじえ、波の先が切り立った屏風のように、速度はすこぶる大で汽車よりはやい。」

「静かにきたが、防波堤の所で急に高くせり上がった。」

「大きな容器の中の水が一斉にあふれ出るようにやってきた。」

(『昭和八年の津波──来襲』より)

各地の気象台から寄せられた報告は簡潔にして明瞭である。

そして、明治29年の津波の場合で言うと、各地で得られたデータから学者と宮城県土木課が算出したところでは、津波の高さは各地で10メートルを超え、その最大値は岩手県気仙郡吉浜村吉浜(当時の地名)の24.4メートルだそうである。だが、個々の地形によっては津波がもっと高くまで陸地を駆け上がることがある。岩手県のある漁村で得られた証言で、明治29年の津波が海岸線から高さ50メートルの所にまで達していたことを知り、著者は衝撃を受けている。

明治29年の津波の40年前、安政3(1856)年にも北海道南東沖の地震による津波が三陸海岸を襲い、死者多数を出した。そして今回の東日本大震災である。安政3年の津波から155年の間に4回の大津波が三陸に押し寄せたことになる。(昭和35年のチリ地震津波は日本近海での地震に起因したものではないが、津波が来て被害を受けたことにかわりはない。)

科学が発達していなかった時代は、「津波は夜には来ない」などという迷信のために避難が遅れたような事情も本書では指摘されているし、40年に一度は津波が来る地域でなぜ海岸線沿いの低地に住むのかと問われて、「高台に住めば安全なことはわかっていても、40年に一度のことで日々の暮らしを不便にはできない。」という地元の人々の声も、紛れもない本音なのだろう。だがそれにしても、過去の災害を経験した人々が残した記録や証言がもう少し活かされていればと思うようなことが、今回の震災でも少なくなかったのではないか。地元の人々にとっては住み慣れた、自然が豊かで普段は素晴らしい土地も、40年に一度の出来事によって、一瞬のうちに打ち砕かれてしまうのだ。

安政3年の津波以来、最も大きな被害を受けてきたのは現在の岩手県であった。今日(5月14日)の新聞朝刊によると、これまで海岸保全基本計画に基づいて防波堤を築いてきた、その前提となる高波の想定が東北各県の間で異なり、岩手県で10メートル超、宮城県で5メートル級、そして福島県では6メートル級であったそうだ。岩手県と宮城県は明治29年の津波や昭和35年のチリ地震津波の際の記録をベースとしていた一方、過去に津波の大きな被害のなかった福島県は台風や低気圧による高波の記録に基づいた計画であったという。

今回の東日本大震災における津波は、石巻市や名取市など、宮城県の被害が最も大きかったばかりでなく、岩手・青森といった過去にも津波を経験した地域の他に、福島県、茨城県の沿岸部にも多大な被害を与え、更に千葉県の一部にも及んだ。過去に「津波の大きな被害のなかった」福島県で、今回の津波によって原発の外部電源が奪われてしまったのは、悔やんでも悔やみきれないことだ。

日本列島に暮らす以上、自然災害は必ずやってくる。それを完璧に防ぐことは不可能だとしても、過去の経験に学び、そこから更にプラスアルファを大胆に想定して対策を立てることにより、「想定外の事態」を免れることは可能ではあるだろう。東日本大震災は未曾有の災害ではあったが、これを契機に、今までやろうとしても出来なかった様々な改革にゼロクリアで取り組み、確固たる対策を講じる絶好の機会でもあるのだ。

そのためにも、記録を集め、整理し、情緒を排して記録に学ぶことの大切さを私たちは今一度認識したい。本書はその格好の材料となるはずである。

体感する山 [読書]

信州の代表的な景勝地といえば、上高地。梓川に架かる河童橋に立つと、岳沢を囲むようにして正面に聳える穂高の山々は、何度見ても神々しい姿である。

日本の元号が明治から大正に代わったばかりの1912年8月、英国人宣教師のウォルター・ウェストン、山案内人の上條嘉門次ら4人のパーティーが、この上高地から岳沢を登り、奥穂高岳の南稜に取り付いて、この山の南面からの初登攀を成し遂げた。

ウェストンは三度の来日で延べ12年を日本で過ごす間、英国時代からの趣味であった登山に精力的に出かけ、その著書などを通じて「日本アルプス」の名前を世界中に紹介したことで知られる。その功績を称えて上高地には彼のレリーフが置かれ、毎年6月の最初の土日はウェストン祭が開かれている。

(上高地・河童橋から望む岳沢と穂高の山々)

ウェストンらによる奥穂南稜の初登攀から一世紀後になろうとする今、彼らと同じルートを歩き、その足跡を追うことによって「彼らの見た風景を目にし、彼らの感じた喜び、そして恐怖を味わってみたい」と思う登山愛好家がいたとしても、それ自体は不思議なことではないだろう。だが、ウェストンを案内した当時の上条嘉門次と同じ服装・装備で出かけようとまでする人はいるだろうか。

「まず、廃材と藁紐で背負子をつくった。装備にこだわったのは、100年間でわれわれが何を手に入れ、何を失ったのかを手で触り、実際に使ってみることで感じたかったからだ。脚絆を巻き、最低限の装備を載せた背負子に笠をくくりつける。頭には和てぬぐい。嘉門次が頬かぶりとして愛用していたとウェストンの著書にある。」

今週、街の書店で出会った『百年前の山を旅する』 (東京新聞 刊)の著者、服部文祥氏はそこまでのこだわりを持ち、足袋に草鞋を履いて山に向かったのである。

松本方面から上高地行きのバスが走る梓川沿いの道路は、ウェストンの時代にはまだなかった。だから、彼の足跡を忠実に辿るとしたら、島々という集落から深い谷の中の道を延々と登って標高2100mの徳本峠(とくごうとうげ)へと一旦上がり、更に標高1500mの上高地へと降りて、それからやっと穂高へのアプローチが始まることになる。無論、服部氏はそうした「不便さ」を敢えて体感することで、山に登ることのプロセスを楽しんでいるのである。

(ウェストンが歩いた、島々から奥穂高岳へのルート)

世界第二位の高峰・K2(8611m)の登攀歴もある服部氏は、一方で「サバイバル登山家」としても知られている。山へ行くのに食糧は米と調味料ぐらいで、猟銃で獣を捕らえて食べる。コンロも持たず、調理は焚き火。夜はその火の傍でゴロ寝だ。

「貴いようで、フタをあければ不細工な、安全と快適と便利たち。私は単純に昔の人々にあこがれている。単純に現代文明を否定している。それは、自然が力を持っていて、人の自意識を押さえ付けていた時代の清々しさが好きだからだ。個人の肉体と能力に存在感があった時代の誠実さが好きだからである。そして私の登山の基本もそこにある。」

「現代文明を否定している」といっても、それはもちろん山の中での話だ。服部氏とて現代人。普段の生活では現代文明にどっぷりと浸からざるを得ないのは私たちと同じだが、その分だけ、山の中では生身の肉体だけを目一杯使って山を感じているのだろう。

こういう人だから、思いつくのはタフな計画ばかりだ。

1909年に日本で初めて「縦走」という登山形態を試みて、高尾から陣馬山、笹尾根、三頭山、そして雲取山へと歩き続けた木暮理太郎・田部重治と同じコースを、やはり当時の服装・装備でサバイバル登山してみたり、「越前・小浜の鯖は本当にその日のうちに京都に届けられたのか?」を検証したくて「越前鯖街道」を一昼夜で歩こうとしてみたり、更には、国境警備のために加賀藩が行っていた「黒部奥山廻り」の苦労を体感してみようと、黒部峡谷から鹿島槍ヶ岳に登る古道を探してみたり・・・。そういう発想の一つ一つが尊敬に値するが、そんな話ばかりを集めた『百年前の山を旅する』は、とにかく山の匂いがプンプンする本である。

私には、服部氏のようなサバイバル登山の術がない。それに、学生時代と比べてみれば、近年の山道具や衣類などの進化ぶりは驚くばかりで、昔よりも遥かに快適に山を歩くことができるから、実年になってからの山歩きでは、つい楽をすることばかり考えるようになった。クルマで行ける所まで上がってしまうことも少なくない。「時間がない」、「忙しい」ことを理由に手抜き登山をしている面も、決して否定はできないだろう。最近は山の上でも携帯電話の電波がかなり届くし、どうも緊張感がない。昔のように空や雲を注視しながら天気の変化を読むようなこともしなくなってしまった。

しかし、だからこそ、服部氏のように個人の肉体の能力の全てを発揮し、全身全霊を傾けて山と向き合うことの大切さを、その著作を通じて私たちは感じるのだろう。獣を捕まえることはともかくとして、愚直に登り、愚直に眠り、そして愚直に雨に濡れながら山の大きさを体一杯に感じ取ることが、たまにはあってもいいはずだ。

大正元年当時の嘉門次と同じ服装・装備でやってきた服部氏は、奥穂の南稜でトリコロールという三つの岩峰を越える所も足袋に草鞋である。南稜は岩登り用の今ではポピュラーなコースだが、嘉門次と同じスタイルを貫くなら、ハーネスを着けてザイルで仲間と結び合うこともできない。

「現代装備を持っていないというだけで、穂高岳を新鮮に感じた。いつもより雪渓や岩が鮮やかに見える気がするのだ。登るほどに山が色濃く輪郭がはっきりしていくようだ。」

自分の体一つだけの真剣勝負になるのなら、山もきっとこんな風に見えるのだろう。

大学に入ってすぐの5月、先輩達に連れられて、私もこの奥穂の南稜を登ったことがあった。岩登りはまだ駆け出しの頃で、何をするにも無我夢中だったが、南稜の岩に取り付いてトリコロールを越えるところは非常にスリリングな高度感があったことを覚えている。

そして、登りつめた奥穂高岳の山頂からジャンダルムという岩峰までの間の稜線が文字通りのナイフ・リッジで、人間が一人歩けるだけの幅の両側はすっぱりと切れ落ちた雪の斜面。西からの強い横風に耐えながらの歩行になった。ピッケルを構えてはいたものの、何かの弾みで左右どちらかの斜面に転落したら、恐らくは止まれなかっただろう。

そういう箇所を慎重に通過した後、私たちは扇沢の急な雪渓を降りた。幾分か傾斜が緩くなって少しホッとするまで、岩の経験の浅い私には穂高の岩と雪がいつもよりくっきりと見えていたという印象が、確かに今も残っている。現代装備を持っていてさえ、そうなのだ。まして徒手空拳とあれば、穂高の山々は更に大きく、厳しく、私の前に立ちはだかっていたことだろう。

奥穂の南稜を登り、扇沢を降りる。今から思えば、当時の私たちはウェストンと嘉門次の初登攀と同じルートを上り下りしていたことになる。山の匂いに満ちたこの本は、34年も前のそんな体験を久しぶりに思い出させてくれた。

なお、まるで昔の山登りを知る者へのご褒美であるかのように、この本の最終章には実に懐かしいアイテムが登場する。それは、「ラジウス」という真鍮製の重たい石油ストーブ(火器)である。着脱も点火も実に簡単な現在の登山用ガス・コンロとは比べ物にならないほど手のかかる火器だったが、そのあたりがクラシック・カーや蒸気機関車のような、どこか温もりのある道具でもあった。詳しくは本書を読んでのお楽しみである。

(本書にも紹介されていた山道具店のHPより拝借)

連休も近い。次の山の計画を立てることにしようか。

日本の元号が明治から大正に代わったばかりの1912年8月、英国人宣教師のウォルター・ウェストン、山案内人の上條嘉門次ら4人のパーティーが、この上高地から岳沢を登り、奥穂高岳の南稜に取り付いて、この山の南面からの初登攀を成し遂げた。

ウェストンは三度の来日で延べ12年を日本で過ごす間、英国時代からの趣味であった登山に精力的に出かけ、その著書などを通じて「日本アルプス」の名前を世界中に紹介したことで知られる。その功績を称えて上高地には彼のレリーフが置かれ、毎年6月の最初の土日はウェストン祭が開かれている。

(上高地・河童橋から望む岳沢と穂高の山々)

ウェストンらによる奥穂南稜の初登攀から一世紀後になろうとする今、彼らと同じルートを歩き、その足跡を追うことによって「彼らの見た風景を目にし、彼らの感じた喜び、そして恐怖を味わってみたい」と思う登山愛好家がいたとしても、それ自体は不思議なことではないだろう。だが、ウェストンを案内した当時の上条嘉門次と同じ服装・装備で出かけようとまでする人はいるだろうか。

「まず、廃材と藁紐で背負子をつくった。装備にこだわったのは、100年間でわれわれが何を手に入れ、何を失ったのかを手で触り、実際に使ってみることで感じたかったからだ。脚絆を巻き、最低限の装備を載せた背負子に笠をくくりつける。頭には和てぬぐい。嘉門次が頬かぶりとして愛用していたとウェストンの著書にある。」

今週、街の書店で出会った『百年前の山を旅する』 (東京新聞 刊)の著者、服部文祥氏はそこまでのこだわりを持ち、足袋に草鞋を履いて山に向かったのである。

松本方面から上高地行きのバスが走る梓川沿いの道路は、ウェストンの時代にはまだなかった。だから、彼の足跡を忠実に辿るとしたら、島々という集落から深い谷の中の道を延々と登って標高2100mの徳本峠(とくごうとうげ)へと一旦上がり、更に標高1500mの上高地へと降りて、それからやっと穂高へのアプローチが始まることになる。無論、服部氏はそうした「不便さ」を敢えて体感することで、山に登ることのプロセスを楽しんでいるのである。

(ウェストンが歩いた、島々から奥穂高岳へのルート)

世界第二位の高峰・K2(8611m)の登攀歴もある服部氏は、一方で「サバイバル登山家」としても知られている。山へ行くのに食糧は米と調味料ぐらいで、猟銃で獣を捕らえて食べる。コンロも持たず、調理は焚き火。夜はその火の傍でゴロ寝だ。

「貴いようで、フタをあければ不細工な、安全と快適と便利たち。私は単純に昔の人々にあこがれている。単純に現代文明を否定している。それは、自然が力を持っていて、人の自意識を押さえ付けていた時代の清々しさが好きだからだ。個人の肉体と能力に存在感があった時代の誠実さが好きだからである。そして私の登山の基本もそこにある。」

「現代文明を否定している」といっても、それはもちろん山の中での話だ。服部氏とて現代人。普段の生活では現代文明にどっぷりと浸からざるを得ないのは私たちと同じだが、その分だけ、山の中では生身の肉体だけを目一杯使って山を感じているのだろう。

こういう人だから、思いつくのはタフな計画ばかりだ。

1909年に日本で初めて「縦走」という登山形態を試みて、高尾から陣馬山、笹尾根、三頭山、そして雲取山へと歩き続けた木暮理太郎・田部重治と同じコースを、やはり当時の服装・装備でサバイバル登山してみたり、「越前・小浜の鯖は本当にその日のうちに京都に届けられたのか?」を検証したくて「越前鯖街道」を一昼夜で歩こうとしてみたり、更には、国境警備のために加賀藩が行っていた「黒部奥山廻り」の苦労を体感してみようと、黒部峡谷から鹿島槍ヶ岳に登る古道を探してみたり・・・。そういう発想の一つ一つが尊敬に値するが、そんな話ばかりを集めた『百年前の山を旅する』は、とにかく山の匂いがプンプンする本である。

私には、服部氏のようなサバイバル登山の術がない。それに、学生時代と比べてみれば、近年の山道具や衣類などの進化ぶりは驚くばかりで、昔よりも遥かに快適に山を歩くことができるから、実年になってからの山歩きでは、つい楽をすることばかり考えるようになった。クルマで行ける所まで上がってしまうことも少なくない。「時間がない」、「忙しい」ことを理由に手抜き登山をしている面も、決して否定はできないだろう。最近は山の上でも携帯電話の電波がかなり届くし、どうも緊張感がない。昔のように空や雲を注視しながら天気の変化を読むようなこともしなくなってしまった。

しかし、だからこそ、服部氏のように個人の肉体の能力の全てを発揮し、全身全霊を傾けて山と向き合うことの大切さを、その著作を通じて私たちは感じるのだろう。獣を捕まえることはともかくとして、愚直に登り、愚直に眠り、そして愚直に雨に濡れながら山の大きさを体一杯に感じ取ることが、たまにはあってもいいはずだ。

大正元年当時の嘉門次と同じ服装・装備でやってきた服部氏は、奥穂の南稜でトリコロールという三つの岩峰を越える所も足袋に草鞋である。南稜は岩登り用の今ではポピュラーなコースだが、嘉門次と同じスタイルを貫くなら、ハーネスを着けてザイルで仲間と結び合うこともできない。

「現代装備を持っていないというだけで、穂高岳を新鮮に感じた。いつもより雪渓や岩が鮮やかに見える気がするのだ。登るほどに山が色濃く輪郭がはっきりしていくようだ。」

自分の体一つだけの真剣勝負になるのなら、山もきっとこんな風に見えるのだろう。

大学に入ってすぐの5月、先輩達に連れられて、私もこの奥穂の南稜を登ったことがあった。岩登りはまだ駆け出しの頃で、何をするにも無我夢中だったが、南稜の岩に取り付いてトリコロールを越えるところは非常にスリリングな高度感があったことを覚えている。

そして、登りつめた奥穂高岳の山頂からジャンダルムという岩峰までの間の稜線が文字通りのナイフ・リッジで、人間が一人歩けるだけの幅の両側はすっぱりと切れ落ちた雪の斜面。西からの強い横風に耐えながらの歩行になった。ピッケルを構えてはいたものの、何かの弾みで左右どちらかの斜面に転落したら、恐らくは止まれなかっただろう。

そういう箇所を慎重に通過した後、私たちは扇沢の急な雪渓を降りた。幾分か傾斜が緩くなって少しホッとするまで、岩の経験の浅い私には穂高の岩と雪がいつもよりくっきりと見えていたという印象が、確かに今も残っている。現代装備を持っていてさえ、そうなのだ。まして徒手空拳とあれば、穂高の山々は更に大きく、厳しく、私の前に立ちはだかっていたことだろう。

奥穂の南稜を登り、扇沢を降りる。今から思えば、当時の私たちはウェストンと嘉門次の初登攀と同じルートを上り下りしていたことになる。山の匂いに満ちたこの本は、34年も前のそんな体験を久しぶりに思い出させてくれた。

なお、まるで昔の山登りを知る者へのご褒美であるかのように、この本の最終章には実に懐かしいアイテムが登場する。それは、「ラジウス」という真鍮製の重たい石油ストーブ(火器)である。着脱も点火も実に簡単な現在の登山用ガス・コンロとは比べ物にならないほど手のかかる火器だったが、そのあたりがクラシック・カーや蒸気機関車のような、どこか温もりのある道具でもあった。詳しくは本書を読んでのお楽しみである。

(本書にも紹介されていた山道具店のHPより拝借)

連休も近い。次の山の計画を立てることにしようか。