初夏の夜襲 [歴史]

5月18日(日)、朝から5月の青空がきれいだ。

移動性高気圧が真上にあって、風がなく穏やかな休日。空気がカラッとしているので、こんな日は緑を見ながら外を歩きたくなる。午前中に家の中のことを済ませ、正午過ぎから家内と二人で、義母のお墓参りがてら散歩に出ることにした。

我家から徒歩30分足らず。本郷通り沿いのお寺で墓参りを済ませ、そこから5分も歩けば根津神社だ。緑深い境内で本殿を眺めながら一休み。5月も下旬に近づくと、今日のような快晴の日には日差しも強いから、そろそろ木陰がありがたい。この神社のご由緒は古く、日本武尊の時代にまで遡るという。当初は千駄木にあったのだそうで、15世紀後半の文明年間(1469~86)に太田道灌がそこに社殿を建てたという。その当時も、今頃の季節には今日のように爽やかに晴れた初夏の日があったことだろう。

その道灌の時代から半世紀以上が過ぎた、天文15年(1546年)4月20日というと、太陽暦では5月19日だから、まさに今の時期になるのだが、その日の夜に展開された一つの軍事作戦が、以後の関東の歴史地図を大きく塗り替えることになった。

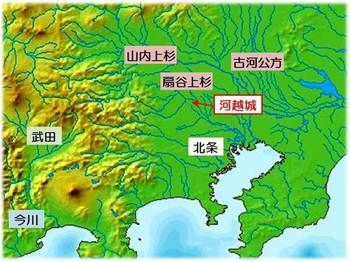

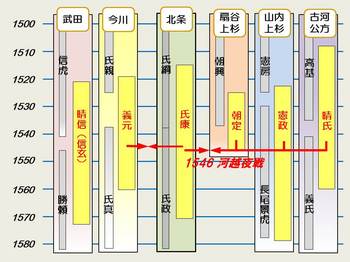

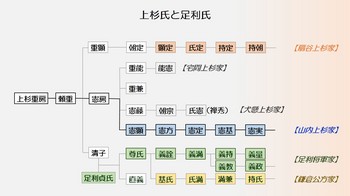

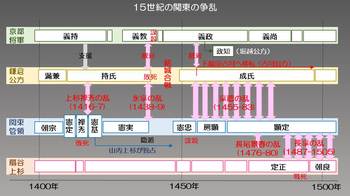

北条氏の3,000の兵が立て籠もる武州・河越城を、関東管領家の山内上杉、扇谷上杉、そして古河公方の軍を合わせた総勢8万とも9万ともいわれる大軍が包囲して、約7ヶ月。それに対して、小田原から進軍してきた北条氏康(1515~71)率いる8,000人の兵がこの日に夜襲を仕掛け、10倍の人数の敵軍をあっという間に撃退してしまった、いわゆる河越夜戦(かわごえのよいくさ)である。

江戸時代後期の歴史家・頼山陽(1781~1832)は、その著書『日本外史』の中で、この国の歴史上で特筆すべき戦いとして三つの奇襲戦を挙げている。1560年の「桶狭間の戦い」、毛利元就の軍が陶晴賢(すえはるかた)の軍勢を壊滅させた1555年の「厳島の戦い」、そして三つ目がこの「河越夜戦」だ。

頼山陽によってそこまで評価された河越夜戦。だが、それを学校の歴史の授業で教わったことはない。もっと言えば、この夜戦に限らず、室町時代後期から戦国時代に至るまでの関東の歴史には、フォーカスが当たることがあまりない。

室町時代は幕府と将軍が京都にあったため、そことは遠く離れた「武士のメッカ」関東の統治が常に問題になった。

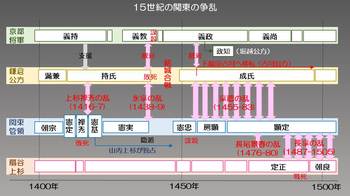

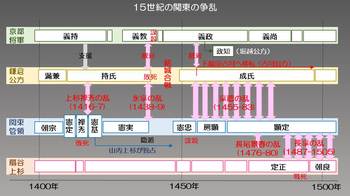

初代将軍・足利尊氏の次男の系譜が鎌倉公方となるのだが、世代が下るほど京都の将軍家との対立を深めて行く。そして、本来はその補佐役である関東管領職を世襲した山内上杉が、鎌倉公方と対立。更には分家の扇谷上杉との抗争に明け暮れる。京都の幕府の権威は失墜し、「公方」だの「関東管領」だのといった役職は次第に風化。その間に実力をつけていったのが、国人・地侍層を直に掌握する北条氏のような勢力だった。15世紀の中頃以降、それらの勢力が入り乱れて争いを繰り広げていたから、この時期の関東の歴史には、確かにわかりにくいものがある。(鎌倉公方は、関東管領との対立の中で鎌倉を追われ、この時代には利根川を越えた古河に館を構え、古河公方と呼ばれていた。)

上野国と武蔵国北部は山内上杉の、武蔵国南部と相模国は扇谷上杉の支配地域だったのだが、箱根を越えてやってきた北条氏によって扇谷上杉の領地は大きく浸食されていく。夜戦の舞台となる河越城も、元はといえば、扇谷上杉の家宰であった、前述の太田道灌(1432~86)が築いた城だ。武州・川越は、西・北・東を入間川によって囲まれ、荒川との合流地点も近い陸上交通の要衝である。扇谷上杉の若き当主・朝定の居城であったその河越城が1524年以降、北条氏による度重なる攻撃を受け、1537年には遂に北条氏が奪取することになった。「国を盗んだ男」北条早雲の子・氏綱の時代のことである。

その氏綱が1541年に没し、氏康が三代目当主になると、4年後に大きな危機が訪れた。

関東で両上杉家と対峙する中、1545年の7月下旬、山内上杉と手を組んだ駿河の今川義元によって、北条氏康は突如西方を攻められる。そしてそれに呼応するように、9月下旬には両上杉家と古河の足利公方の連合軍約80,000の軍勢が河越城の包囲を開始。関東の大名家のほぼ全てがこれに動員されたと言われる。 対する河越城の守備隊は僅か3,000の兵だ。籠城を続けても、陥落は時間の問題と思われた。氏康は東と西の両面作戦を強いられることになった。

この危機にあって、氏康は武田晴信(信玄)を介して今川との和睦を10月下旬に実現し、東方戦線に専念できる体制を素早く作り上げる。そして8,000人の援軍を整え、半年の時間をかけて河越城の奪回作戦を展開したのである。

(北条氏康)

氏康は降伏の意を伝えるような偽の詫び状を敵方に乱発し、相手が攻めて来ると大きく後退して戦意がないかのように見せかける。そうやって敵軍を慢心させる一方で、盛んに間者を放って敵軍の情報を集めた。包囲されている河越城の守備隊とも、巧みに連絡を取っている。守備隊の食糧の備えもしっかりしていたようだ。

兵の数からみれば完全なワンサイド・ゲームになるはずなのに、戦線は膠着し、城はなかなか落ちない。大包囲を始めてから長丁場になった連合軍の士気は緩んでいったという。兵の数が80,000ともなれば、殆どが野宿のはずである。日々の食糧もどの程度まで行き渡っていたのだろう。冬場を挟んでそんな生活が半年も続けば、厭戦気分にもなろうというものだ。

そして迎えた1546年4月20日(新暦では5月19日)、その日はどんな天候だったのだろうか。歴史ドラマなどで河越夜戦が描かれる時、昼間は初夏のような陽気に兵たちは汗まみれで横たわり、日が暮れると妙に手回しよく大勢の「遊び女」たちが戦陣を訪れる場面があったりするのだが、北条の間者はこういう手も使ったのだろうか。

深夜、鎧兜を脱いで軽装になった8,000人の北条軍は4隊に分かれ、味方であることを識別する合言葉を決めた上で、包囲軍に対して奇襲攻撃を開始。河越城の守備隊3,000もこれに呼応して城外へ突撃。不意を突かれた包囲軍は総崩れになり、その死者は18,000に達したとも言われる。

(関東の16世紀)

北条氏康の軍勢が、夜襲によって10倍の敵を撃退した河越夜戦。この時点で31歳の氏康は、領国大名として気力も充実していた時期だったのだろう。この奇襲戦に勝利して以降、北条氏は関東での勢力範囲を更に広げていくことになる。

敗れた側はといえば、河越城の元の持ち主であった扇谷上杉は、21歳の当主・朝定がこの夜戦で戦死したために、あえなく滅亡。一方の山内上杉は、当主で関東管領の憲政が23歳。ほうほうの体で居城の上野国平井城に逃げ帰るが、6年後にはその城も北条の手に落ちて、以後は越後長尾氏に家督を譲ることになる。また、古河公方の足利晴氏はこの時点で38歳。御所を包囲されて降伏し、隠居・幽閉の身となった。そして古河公方の存在も、晴氏の子の世代で自然消滅してしまう。

川中島の戦い(1553~1564年)、桶狭間の戦い(1560年)、そしてそれ以降の信長・秀吉・家康が関与した数々の戦いに比べると、1546年の河越夜戦は、あまり語られることがない。だが、頼山陽が注目したように、圧倒的に不利な情勢を北条氏が夜襲によって一気にひっくり返してしまった河越夜戦は、その後の日本史、とりわけ関東の歴史を大きく変えた戦いとして、もっと注目を集めてもいいように私は思う。関東管領や古河公方といった古めかしい権威の存在に事実上のトドメを刺したという意味では、関東の中世に終わりを告げる戦いであったのかもしれない。

根津神社の静かな境内で一時を過ごした後、家内と私は根津から谷中の方面を歩いた。爽やかな青空はなおも続き、今日は恰好のお散歩日和だ。

谷中の路地裏を歩いていくと、気がつけばずいぶんと人通りが多くなってきた。Tシャツに短パンの外国人も少なくない。昔ながらの路地裏の風情が残る谷中は、もう立派な観光地になってきたようだ。

多くの人々が行き交う谷中銀座商店街に出て、いつものように酒屋さんの店頭で生ビールを買い求める。店先のビールケースを椅子代わりに、皆が思い思いのスタイルで午後のビールを楽しんでいる。私たちも、今日のツマミは数軒手前のお店で買って来た鶏の手羽先の唐揚げだ。

今から468年前の今日がこんなお天気だったとしたら、その時に意気の上がらぬまま河越城を包囲させられていた兵士たちには大変申し訳ない気もするのだが、ともかくも2014年を生きる私たちは、5月の素晴らしい青空に乾杯をすることにしよう。

道潅の城 [歴史]

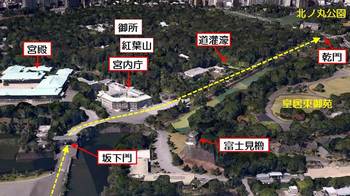

皇居の桜と紅葉を楽しんで ―― 天皇陛下の傘寿を記念して、皇居の坂下門から乾門までの並木道を春と秋に一般公開する、そんな発表が宮内庁から行われたのは、今年の1月28日のことだった。後日その詳細が明らかになり、春の一般公開は4月4日(金)~8日(火)までとのこと。今年の桜の開花状況に合わせて決められたのだろう。滅多にない機会だからと、日曜日の朝に家内と二人で出かけてみることにした。

午前10時05分、メトロで東京駅に着くと、行幸通りから皇居に向かって大勢の人々が足早に歩いている。皇居前の内堀通りを渡ると、長蛇の列が霞ヶ関の方向へと続く。そして、二重橋が見える皇居前広場に出ると、”DJポリス”がユーモアを交えて人々の列を誘導していた。週末の皇居前と言えば、せっせと走るランナー達が主役なのだが、今日ばかりは彼らは超マイノリティーで、車道側に弾き出されている。

人々の列は祝田橋の手前から右折して皇居前広場に入り、そこから時計回りに二重橋前を通って坂下門の前までの大回りだ。坂下門前からは一旦東京駅側に戻ってUターンし、横長の白テントの下で所持品検査やボディーチェックを受けて、ようやく見学コースへと入れる。列に並び始めてからここまでにほぼ1時間がかかった。

(坂下門から皇居の中へ)

さて、いよいよ皇居の中へと入る。普段は眺めるだけの坂下門。その門の幅が限られているので列の進み方が遅くなる。そして神妙な気持ちで門をくぐると、その先の道は広く、想像していたよりもゆったりと左右の景色を眺めることが出来る。宮内庁のクラシックな庁舎が目の前に現れ、いつもとは違うエリアに入り込んだ気分になってきた。

右手には富士見櫓。これは大手門のあたりからも見えている建物だが、それとは異なる角度から眺めるのもいいものだ。

鎌倉の関東公方と、本来ならばそれを補佐すべき立場にあった関東管領とが争い、更にはその管領家である上杉氏が内部対立を繰り返した関東の15世紀。扇谷上杉の家宰だった太田道灌(1432~86)が江戸城を開城したのは1457年だ。それから100年以上を経て江戸城には家康が入り、その政権が確立すると、慶長期、元和期、そして寛永期にわたり江戸城本丸と御殿の普請が行われた。(天守閣は五重の屋根を持つ建物だったと言われる。)

ところが、道灌による開城からちょうど200年後の1657年に、江戸の街を焼き尽くした明暦の大火(振袖火事)によって天守閣が焼け落ちてしまう。以後、その天守閣が再建されることはなく、この富士見櫓が天守閣の代わりに使われたという。天守閣のない政権が結果的にはそれから更に200年以上も続いたのだから、日本とは誠に不思議な国である。

天守閣の近くにあった御殿は、幕末の1863年にこれまた火事により焼失。従って、明治改元の後に京都からやって来た天皇は、やむを得ず西の丸御殿に入ったという。(それもまた焼失するのだが。) 天守閣や御殿のあった本丸と、それに続く二の丸・三の丸は、今となっては建物が殆どないエリアで、皇居東御苑として週末には一般に公開されている。それに対して、西の丸は皇居前広場から正面に見えるエリアで、本丸よりも低い位置にある。皇居全体の地図を眺めてみると、皇居東御苑とその西側とは明らかに趣が異なっている。その両者の境界線にあたるのが、今日の一般公開のコースなのだ。

コースを更に進むと、左手には宮殿の方向へと続く道路が。特にその右側には静かな森が広がっていた。もちろんそこへは入れない。

四月最初の日曜日の今日は、日本列島に寒気が入り込み、前夜の雨が上がった明け方以降もどんよりと曇っていたのだが、私たちが皇居前に並び始めた頃からは青空が広がるようになった。吹く風は冷たいが、太陽が照ると少し暑いぐらいだ。春先特有の不思議なお天気である。桜の花も見頃の木がまだ幾つも残っていて、やはり今日は皇居もお花見日和だ。

右手の上方には富士見多聞と呼ばれる長屋造りの倉庫が見えている。これは一般公開されている皇居東御苑からも見ることが出来るのだが、その立派な石垣を眺めるならここからのアングルがいい。

やがて、行列が一段と混み合うエリアにやって来た。左手に道灌濠が見える所で、実は私もここが最大のお目当てだった。

坂下門と乾門を直線で結んだ、その中間点をやや過ぎたあたりの左手から現在の宮殿の近くまで、L字形をした濠があるのが地図でわかる。それが道灌濠だ。その奥は天皇陛下の御所へと続く深い森で、自然のままの姿である。

(道潅濠)

上の写真の左奥は紅葉山と呼ばれる場所で、太田道灌が開城した時に、武州・川越の山王社から山王権現が勧請されてきたそうだ。それが、徳川二代目・秀忠の時に江戸城が拡張され、城外に移された。その移転先が現在の赤坂にある日枝神社なのだという。そして、紅葉山にあった山王権現の跡地には徳川歴代将軍の霊廟が建てられたというから、ここは江戸城内で最も聖なるエリアだったのだろう。

(道潅の城だけあって、山吹がきれいだ)

皇居の中を乾門へと通り抜けるコースは、正月の一般参賀の時にも公開されているのだが、やはり桜の花の季節に歩くのはいいものだ。道灌の時代にもつながるような深い森に訪れた春の風情を楽しみながら、やがて竹橋方面の眺めが広がるようになると、終点の乾門も近い。今日は桜の季節に素晴らしい体験をさせていただいた。天皇陛下の思し召しをはじめ、このようなイベントの開催に係わられた各方面の方々には心からの感謝を申し上げたい。

(終点の乾門)

乾門を出たのがちょうど正午だったから、家内と私は皇居の中の散策を一時間ほど楽しんだことになる。乾門の外の北の丸公園一帯も桜の時期で、とりわけ枝垂れ桜が見事だ。私たちはそれからお堀沿いの道を半蔵門まで歩き、千鳥ヶ淵の遠景や英国大使館前の桜を楽しむことができた。

(千鳥ヶ淵の桜)

首都・東京の真ん中にありながら、私たちが知らないことが多い皇居。その謎の数々については、『地図と愉しむ東京歴史散歩 都心の謎篇』 (竹内正浩 著、中公新書)が詳しい。

「群衆」が壊した9月 [歴史]

9月に入っても、東京では厳しい残暑が続いている。

インターネットで今年8月一ヶ月の気象データを調べてみたら、日々の最高気温の平均が、シンガポールでは31℃だったのに対して東京は33℃。同様に日々の最低気温の平均が、シンガポールの25℃に対して東京では26℃。要するに一ヶ月を通じて東京は赤道直下のシンガポールよりも2度ほど気温が高かったのだ。

この暑さだから、他の季節なら休みの日に好んで行う公園での散歩も、私はすっかり足が遠のいてしまっている。どんなに緑が好きでも、熱中症の心配をせねばならないような炎暑の中では、さすがに公園を歩く気がしない。早く秋風が吹いてくれないだろうか。

私はあまり足を向ける機会がないのだが、都心の公園といえばその代表は日比谷公園だろう。

東京の都市公園は、明治の初年に上野の寛永寺や芝の増上寺など寺社の境内だった場所を公園化したものから始まっている。日比谷公園がオープンしたのはそれよりもだいぶ遅い明治36(1903)年。その一帯は江戸時代には大名家の上屋敷が並ぶ土地だったのだが、元々が入江だったので地盤が緩く、官庁の建物を建てられなかったそうだ。そこで、この場所は東京では初めてゼロから作る都市公園になった。

有名な松本楼は開園当初からあり、2年後の明治38(1905)年8月には野外音楽堂が完成。当時の地図を見ると、公園の南東側は大きな運動場になっていた。都心にはそのようなスペースが他にあまりなかったから、そこは様々な集会場にも使われていたようだ。

(現在の日比谷公園。中央のイベント広場が開園当初は運動場だった)

明治38年の夏というと、日露戦争の講和を目指し、8月10日から米ポーツマスで講和会議が始まっていた。これについては、国立公文書館アジア歴史資料センターのHPにかなり詳しい資料が載っていて、同時の様子を窺い知ることが出来る。

それによると、ポーツマスでは前日の8月9日に行われた1時間半の非正式予備会談に始まり、全部で10回の本会議と4回の秘密会談が日露間で行われ、交渉時間は延べ3775分(=2日と14時間55分)に及んだという。そして8月29日に行われた4回目の秘密会議と第10回本会議の場で、講和の内容に両国が合意に至り、その後4回の非公式会見を経て、9月5日の講和条約の調印に漕ぎつけたそうである。

(ポーツマス条約交渉の様子)

8月29日にポーツマスで両国が講和条件の最終合意に至ったというニュースは、続々と日本にも届く。だがその内容は、多くの国民を落胆させるものだった。日本政府が当初に要求した講和条件でさえ過小なものに見えたのに、それから更に大幅な譲歩を余儀なくされたことは、国民の怒りを増幅させた。賠償金は一銭も取れず、樺太の領有も南半分だけになったのだ。

「戦争で失ったものは、莫大だった。動員された兵力は108万8,996名、そのうち戦死4万6,423、病気、負傷のため兵役免除となった者約7万、俘虜となった者約2千であった。その他、馬3万8,350頭が死に、91隻の艦船が沈没または破壊された。費消された軍費は、陸軍12億8,328万円、海軍2億3,993万円 計15億2,321万円であった。」

(『ポーツマスの旗』 吉村 昭 著、新潮社)

戦争による人的・物的な損害に加え、軍費を賄うために国民は公債を購入し、非常特別税を負担してきた。それなのにロシアとの講和条件がこれでは、「平和の代償」が安過ぎる、という訳である。奉天でコサック騎兵に勝利し、対馬海峡でバルチック艦隊を撃滅した、そういうニュースは届いても、軍事力・財政力の両面で戦争の継続は困難だったことは国民に知らされていなかったのだから、無理もなかった。

「その理由は、ただ一つであった、もしも、憂うべき実情を公表すれば、ロシアの主戦派は勢いを強め、講和会議に応ずるはずがない。たとえ講和会議が開催されたとしても、ロシア側は日本の要求を拒否し、逆に不当な提案を押しつけてくるにちがいなかった。

そうした内情を知らぬ国民は、講和条約を締結した小村全権とそれを支持した元老、閣僚に怒りをいだいたのだ。」

(前掲書)

そして、国民のそうした憤懣を、朝野の新聞が煽り立てた。(マス・メディアというものは、いつもそうだ。)

何しろ相手は帝政の下にあり、「民意」によるチェックがかからない国だから、皇帝が和戦どちらを選ぶかが全てである。そういう国を相手に講和条件を交渉する時に、こちらだけが国民向けのディスクロージャーをしてしまうと交渉そのものが不利になる。議会制民主主義の国がそうでない国と対決する時の難しさがそこにある訳で、これは21世紀の日本にも通じることだろう。(相手が誰とは言わないが。)

(ポーツマス条約締結の場所に残るプレート)

そして、日露講和条約の調印式が9月5日と決まる。1905年のその日は火曜日だった。講和の内容に憤激する国民の声を背景に、東京では元衆議院議長・河野広中を会長とする「講和問題同志連合会」が午後1時から日比谷公園の運動場で大会の開催を予定していた。この連合会はそれ以前にも、

「閣下ノ議定セル講和条件ハ、君国ノ大事ヲ誤リタルモノト認ム。速ニ処決シテ罪ヲ上下ニ謝セヨ」

という電報を小村全権に打ち、宮内省に対しても

「閣臣全権委員は、実に陛下の罪人にして又実に国民の罪人なり」

とする天皇宛の上奏文を提出している。

当時は東京駅がまだなく、新橋駅は汐留の旧駅だったから、今の新橋にも有楽町にも鉄道は通っていない。日比谷の通りには市電が走っていたが、二年前にオープンしたばかりの日比谷公園には、あの公会堂もまだ建っていなかった。今では緑の深い公園だが、日露戦争の勝利を祝う献木が多かったというから、この時点では背の高い木はあまりなかったのかもしれない。ともあれ、この時代、平日の午後一時に日比谷公園での講和反対の集会に参加することができたのは、いったいどのような人々だったのだろう。

日比谷公園一帯には大会への参加者が朝から続々と集まり、事前に公園入口を閉鎖していた警察との間で小競り合いが始まる。やがて、多勢に無勢で群衆に抗しきれなくなった警察は、止むを得ず公園入口を開放。河野らの大会は午後から予定通り行われ、「講和条約破棄」と「満州派遣軍の総進撃」をねがう決議文を朗読して気勢を上げた。

大会終了後、群衆の一部は二重橋前で警官隊を襲い始めた。そして京橋の新富座でやはり警官隊と衝突し、当時「御用新聞」と呼ばれた国民新聞社を襲って設備を破壊した。また、或る一隊は日比谷公園に近い内務大臣官邸を襲撃。全権小村寿太郎の官邸も襲われて、火のついた俵が投げ込まれた。

夕方には東京市内で群衆による警察署や派出所の襲撃が相次ぎ、日比谷の一帯だけでなく、新橋、京橋、神田、上野、築地、深川、本所、浅草へと波及。山の手では小川町、九段坂、市ヶ谷、神楽坂、小石川方面にも及んだ。その他に市電16両が焼かれたという。いわゆる「日比谷焼打ち事件」がこれで、その名前から私たちが想像するよりもずっと広い範囲で、群衆による、「講和反対」にかこつけた破壊活動が行われたのである。翌9月6日には、政府が東京市とその隣接地に戒厳令の一部を施行、それは11月29日まで続いた。もちろん、騒ぎが起きたのは東京だけではない。

この時の群衆による襲撃の対象は、実は警察だけではなかった。講和会議を斡旋した米ルーズベルト大統領を罵倒しながら米国公使館に押し掛けた人々がいた他、たまたま来日中だった米国の「鉄道王」ハリマン一行が乗った人力車が投石を受けている。更には、あろうことか、米国人牧師のいる教会までもが襲撃の対象になった。

「(中略)アメリカ人を憤激させたのは、十三ヵ所の教会に対する放火と破壊で、類のない不祥事として激しい非難に終始した論説が連日のように掲載されていた。

『日本は異教徒の国であるが、たとえ宗教が異なっているとしても、神に祈りを捧げる神聖な場所を焼き払い破壊するのは、人間でないことをしめすなによりの証拠である。』

『日本人は、戦争中、見事な秩序と団結で輝かしい勝利を得た。かれらは、人道と文明のために戦い、講和会議の締結にもそれを我々に感じさせた。しかし、東京騒擾事件では、かれらが常に口にしていた人道と文明のためという言葉が偽りであることを明らかにした。かれらは、黄色い野蛮人にすぎない。』

さらに新聞は、米国人牧師のいる教会を襲い、米国公使館、米国人を襲撃したことを重大視し、

『ルーズベルト大統領の厚意あふれる斡旋に対し、日本人は、感謝とは全く逆の暴言と暴行によって応えた。今後数年間、わが国と日本との関係が好転することはないだろう。』

と、攻撃していた。」

(前掲書)

これが、108年前のちょうど今頃、首都東京で日本の群衆が起こしたことである。

国の実情を知らされていなかったという背景は確かにある。長く続いた重税へ怨嗟も強かったことだろう。そして、まだ制限選挙の時代だったから、政治に不満があっても投票すら出来ず、やりきれない思いの人々も多かったに違いない。

だが、そうした理由や背景があったにせよ、ナショナリズムの持って行き方を取り違え、マスコミに煽られて、日頃の鬱憤晴らしに公安を襲い、私有財産を破壊し、外国人を襲撃した。それがこの当時の日本の「群衆」だったのである。21世紀の今、東シナ海を隔てた隣国で起きていることを、私たちは批判的に捉えることが多いのだが、108年前の日本も実はそうだった。そのことは、きちんと踏まえておくべきだろう。

今は世界中で「ネット世論」が始末に負えない存在に躍り出て、どこの国でも安っぽいナショナリズムに火が着きやすくなっている。世の中に氾濫している、いわゆる「ヘイト・スピーチ」の類は見るに堪えないものばかり。だが、そんな時代だからこそ、私たちは理性をもって行動したいものだ。そしてこんな時代だからこそ、マス・メディアの責任は、極めて重い。安っぽい「世論」にただ迎合するだけであるならば、今度こそ彼らに未来はないだろう。

インターネットで今年8月一ヶ月の気象データを調べてみたら、日々の最高気温の平均が、シンガポールでは31℃だったのに対して東京は33℃。同様に日々の最低気温の平均が、シンガポールの25℃に対して東京では26℃。要するに一ヶ月を通じて東京は赤道直下のシンガポールよりも2度ほど気温が高かったのだ。

この暑さだから、他の季節なら休みの日に好んで行う公園での散歩も、私はすっかり足が遠のいてしまっている。どんなに緑が好きでも、熱中症の心配をせねばならないような炎暑の中では、さすがに公園を歩く気がしない。早く秋風が吹いてくれないだろうか。

私はあまり足を向ける機会がないのだが、都心の公園といえばその代表は日比谷公園だろう。

東京の都市公園は、明治の初年に上野の寛永寺や芝の増上寺など寺社の境内だった場所を公園化したものから始まっている。日比谷公園がオープンしたのはそれよりもだいぶ遅い明治36(1903)年。その一帯は江戸時代には大名家の上屋敷が並ぶ土地だったのだが、元々が入江だったので地盤が緩く、官庁の建物を建てられなかったそうだ。そこで、この場所は東京では初めてゼロから作る都市公園になった。

有名な松本楼は開園当初からあり、2年後の明治38(1905)年8月には野外音楽堂が完成。当時の地図を見ると、公園の南東側は大きな運動場になっていた。都心にはそのようなスペースが他にあまりなかったから、そこは様々な集会場にも使われていたようだ。

(現在の日比谷公園。中央のイベント広場が開園当初は運動場だった)

明治38年の夏というと、日露戦争の講和を目指し、8月10日から米ポーツマスで講和会議が始まっていた。これについては、国立公文書館アジア歴史資料センターのHPにかなり詳しい資料が載っていて、同時の様子を窺い知ることが出来る。

それによると、ポーツマスでは前日の8月9日に行われた1時間半の非正式予備会談に始まり、全部で10回の本会議と4回の秘密会談が日露間で行われ、交渉時間は延べ3775分(=2日と14時間55分)に及んだという。そして8月29日に行われた4回目の秘密会議と第10回本会議の場で、講和の内容に両国が合意に至り、その後4回の非公式会見を経て、9月5日の講和条約の調印に漕ぎつけたそうである。

(ポーツマス条約交渉の様子)

8月29日にポーツマスで両国が講和条件の最終合意に至ったというニュースは、続々と日本にも届く。だがその内容は、多くの国民を落胆させるものだった。日本政府が当初に要求した講和条件でさえ過小なものに見えたのに、それから更に大幅な譲歩を余儀なくされたことは、国民の怒りを増幅させた。賠償金は一銭も取れず、樺太の領有も南半分だけになったのだ。

「戦争で失ったものは、莫大だった。動員された兵力は108万8,996名、そのうち戦死4万6,423、病気、負傷のため兵役免除となった者約7万、俘虜となった者約2千であった。その他、馬3万8,350頭が死に、91隻の艦船が沈没または破壊された。費消された軍費は、陸軍12億8,328万円、海軍2億3,993万円 計15億2,321万円であった。」

(『ポーツマスの旗』 吉村 昭 著、新潮社)

戦争による人的・物的な損害に加え、軍費を賄うために国民は公債を購入し、非常特別税を負担してきた。それなのにロシアとの講和条件がこれでは、「平和の代償」が安過ぎる、という訳である。奉天でコサック騎兵に勝利し、対馬海峡でバルチック艦隊を撃滅した、そういうニュースは届いても、軍事力・財政力の両面で戦争の継続は困難だったことは国民に知らされていなかったのだから、無理もなかった。

「その理由は、ただ一つであった、もしも、憂うべき実情を公表すれば、ロシアの主戦派は勢いを強め、講和会議に応ずるはずがない。たとえ講和会議が開催されたとしても、ロシア側は日本の要求を拒否し、逆に不当な提案を押しつけてくるにちがいなかった。

そうした内情を知らぬ国民は、講和条約を締結した小村全権とそれを支持した元老、閣僚に怒りをいだいたのだ。」

(前掲書)

そして、国民のそうした憤懣を、朝野の新聞が煽り立てた。(マス・メディアというものは、いつもそうだ。)

何しろ相手は帝政の下にあり、「民意」によるチェックがかからない国だから、皇帝が和戦どちらを選ぶかが全てである。そういう国を相手に講和条件を交渉する時に、こちらだけが国民向けのディスクロージャーをしてしまうと交渉そのものが不利になる。議会制民主主義の国がそうでない国と対決する時の難しさがそこにある訳で、これは21世紀の日本にも通じることだろう。(相手が誰とは言わないが。)

(ポーツマス条約締結の場所に残るプレート)

そして、日露講和条約の調印式が9月5日と決まる。1905年のその日は火曜日だった。講和の内容に憤激する国民の声を背景に、東京では元衆議院議長・河野広中を会長とする「講和問題同志連合会」が午後1時から日比谷公園の運動場で大会の開催を予定していた。この連合会はそれ以前にも、

「閣下ノ議定セル講和条件ハ、君国ノ大事ヲ誤リタルモノト認ム。速ニ処決シテ罪ヲ上下ニ謝セヨ」

という電報を小村全権に打ち、宮内省に対しても

「閣臣全権委員は、実に陛下の罪人にして又実に国民の罪人なり」

とする天皇宛の上奏文を提出している。

当時は東京駅がまだなく、新橋駅は汐留の旧駅だったから、今の新橋にも有楽町にも鉄道は通っていない。日比谷の通りには市電が走っていたが、二年前にオープンしたばかりの日比谷公園には、あの公会堂もまだ建っていなかった。今では緑の深い公園だが、日露戦争の勝利を祝う献木が多かったというから、この時点では背の高い木はあまりなかったのかもしれない。ともあれ、この時代、平日の午後一時に日比谷公園での講和反対の集会に参加することができたのは、いったいどのような人々だったのだろう。

日比谷公園一帯には大会への参加者が朝から続々と集まり、事前に公園入口を閉鎖していた警察との間で小競り合いが始まる。やがて、多勢に無勢で群衆に抗しきれなくなった警察は、止むを得ず公園入口を開放。河野らの大会は午後から予定通り行われ、「講和条約破棄」と「満州派遣軍の総進撃」をねがう決議文を朗読して気勢を上げた。

大会終了後、群衆の一部は二重橋前で警官隊を襲い始めた。そして京橋の新富座でやはり警官隊と衝突し、当時「御用新聞」と呼ばれた国民新聞社を襲って設備を破壊した。また、或る一隊は日比谷公園に近い内務大臣官邸を襲撃。全権小村寿太郎の官邸も襲われて、火のついた俵が投げ込まれた。

夕方には東京市内で群衆による警察署や派出所の襲撃が相次ぎ、日比谷の一帯だけでなく、新橋、京橋、神田、上野、築地、深川、本所、浅草へと波及。山の手では小川町、九段坂、市ヶ谷、神楽坂、小石川方面にも及んだ。その他に市電16両が焼かれたという。いわゆる「日比谷焼打ち事件」がこれで、その名前から私たちが想像するよりもずっと広い範囲で、群衆による、「講和反対」にかこつけた破壊活動が行われたのである。翌9月6日には、政府が東京市とその隣接地に戒厳令の一部を施行、それは11月29日まで続いた。もちろん、騒ぎが起きたのは東京だけではない。

この時の群衆による襲撃の対象は、実は警察だけではなかった。講和会議を斡旋した米ルーズベルト大統領を罵倒しながら米国公使館に押し掛けた人々がいた他、たまたま来日中だった米国の「鉄道王」ハリマン一行が乗った人力車が投石を受けている。更には、あろうことか、米国人牧師のいる教会までもが襲撃の対象になった。

「(中略)アメリカ人を憤激させたのは、十三ヵ所の教会に対する放火と破壊で、類のない不祥事として激しい非難に終始した論説が連日のように掲載されていた。

『日本は異教徒の国であるが、たとえ宗教が異なっているとしても、神に祈りを捧げる神聖な場所を焼き払い破壊するのは、人間でないことをしめすなによりの証拠である。』

『日本人は、戦争中、見事な秩序と団結で輝かしい勝利を得た。かれらは、人道と文明のために戦い、講和会議の締結にもそれを我々に感じさせた。しかし、東京騒擾事件では、かれらが常に口にしていた人道と文明のためという言葉が偽りであることを明らかにした。かれらは、黄色い野蛮人にすぎない。』

さらに新聞は、米国人牧師のいる教会を襲い、米国公使館、米国人を襲撃したことを重大視し、

『ルーズベルト大統領の厚意あふれる斡旋に対し、日本人は、感謝とは全く逆の暴言と暴行によって応えた。今後数年間、わが国と日本との関係が好転することはないだろう。』

と、攻撃していた。」

(前掲書)

これが、108年前のちょうど今頃、首都東京で日本の群衆が起こしたことである。

国の実情を知らされていなかったという背景は確かにある。長く続いた重税へ怨嗟も強かったことだろう。そして、まだ制限選挙の時代だったから、政治に不満があっても投票すら出来ず、やりきれない思いの人々も多かったに違いない。

だが、そうした理由や背景があったにせよ、ナショナリズムの持って行き方を取り違え、マスコミに煽られて、日頃の鬱憤晴らしに公安を襲い、私有財産を破壊し、外国人を襲撃した。それがこの当時の日本の「群衆」だったのである。21世紀の今、東シナ海を隔てた隣国で起きていることを、私たちは批判的に捉えることが多いのだが、108年前の日本も実はそうだった。そのことは、きちんと踏まえておくべきだろう。

今は世界中で「ネット世論」が始末に負えない存在に躍り出て、どこの国でも安っぽいナショナリズムに火が着きやすくなっている。世の中に氾濫している、いわゆる「ヘイト・スピーチ」の類は見るに堪えないものばかり。だが、そんな時代だからこそ、私たちは理性をもって行動したいものだ。そしてこんな時代だからこそ、マス・メディアの責任は、極めて重い。安っぽい「世論」にただ迎合するだけであるならば、今度こそ彼らに未来はないだろう。

彼我の距離 [歴史]

東京メトロ南北線の白銀高輪駅から外に出て、桜田通りを北東方向へ歩くと、魚籃坂下の交差点の先に長松寺という寺院がある。

境内へは坂道を登っていくのだが、桜田通りとその坂道の分岐のところに、何とも素っ気ない墓石が建っていて、「史跡 荻生徂徠墓」とだけ書いてある。言うまでもなく、江戸時代中期の儒学者・荻生徂徠(1666~1728年)の墓を示すもので、国指定の史跡なのだそうである。

江戸に生まれた徂徠。父は将軍綱吉の侍医だった。朱子学の権威である林家に早くから学んだが、父が綱吉の怒りを買って江戸から追放されために、徂徠は14歳の時に母の故郷(現在の千葉県茂原市)に移り住む。そこで読書三昧の独学の日々を重ね、27歳の時に父がようやく許されて江戸に戻った。貧しいながらも塾を開いていたが、31歳で将軍綱吉の側用人・柳沢吉保の目にとまる。抜擢を受けて吉保の屋敷で講座を持ち、様々な政治上の諮問にも応えたというから、現在の駒込の六義園に暮らしていたのだろうか。

この徂徠の墓から数百メートルほど南西へ行くと、高松宮の大きな屋敷の西隣に「大石内蔵助良雄以下16名切腹の場」という史跡が鬱蒼とした緑の中にある。ここはかつて細川家の屋敷があった場所で、四大名家に分かれてお預けとなった赤穂義士たちは、それぞれの地で名誉の切腹を遂げたのだった。

徂徠と赤穂義士。実は歴史の上でもこの二つは繋がっている。吉良邸討ち入りを果たした後、義士たちに対しては庶民ばかりでなく儒家の数々からも助命の声が上がったのだが、これに対して徂徠が示した見解は、義士切腹論だった。

「大石等の行動は主君に対する義を貫いたとはいえ、許可なく討ち入りに及んだのは法の上では許されない。ここは有罪と定めた上、侍の礼をもって切腹に処すべきである。」

『忠臣蔵』をテレビドラマ化した場合には、必ず出て来るシーンの一つなのだろう。

(大石内蔵助良雄以下16名切腹の場)

江戸時代の「官学」は、言うまでもなく朱子学だった。

漢民族の王朝であった宋が、異民族・金の侵攻によって華北を失った12世紀。そんな時代に登場した朱熹(1122~1200)が体系化した儒教が朱子学と呼ばれるもので、英語では「新儒教」(Neo Confucianism)と言うそうだ。形而上学的な要素が大きく加わり、南宋滅亡後の元朝以降も、中国の歴代王朝の統治のイデオロギーになった。そして、朝鮮半島では高麗王朝がそれまでの仏教に代わって朱子学を国教とし、その姿勢は李氏朝鮮によって引き継がれた。

「日本の場合は、異なる。

徳川幕府が明や朝鮮をならって朱子学を正学としたことまでは、同じである。

ただし、科挙の制を用いなかった。

さらには、習俗まで儒教化しなかった。

また幕府は朱子学を正学としつつも、江戸中期までは強制をしなかった。

もう一つ加えると、識字率が高かったため、『論語』などを読む層が庶民にまでおよんだ。

また科挙の制という規範的なたががなかったため、日本の儒学は本場とくらべて自由──あるいは形態として不定形──だったといえる。」

(『この国のかたち』 司馬遼太郎 著、文藝春秋)

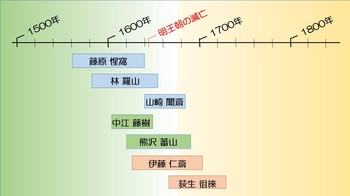

日本史上で初の学問(儒学)の専業者と言われる藤原惺窩(せいか、1561~1619)の頃は、やはり朱子学がそのまま崇められていた。先祖代々の土地を武士によって奪われた経験のある惺窩は、いつしか日本全体を恨むようになり、武威を嫌い、自分が中国に生まれなかったことを嘆いたほどだったという。だが、惺窩は明の滅亡が現実のものとなる前にこの世を去った。

惺窩の弟子で早くから頭角を現したのは、23歳の若さで徳川家康のブレーンになった林羅山(1583~1657年)だ。彼によって朱子学の官学化が進み、昌平坂学問所の前身が作られたりもした。また、惺窩の死後には山崎闇斎(1619~82年)が出て、朱子学の宇宙観を日本の神道にも当てはめた「神儒一致説」を唱えるなどした。

興味深いのは、この三人(惺窩・羅山・闇斎)がいずれも儒学者になる前は禅僧であったことだ。

「仏教が築いてきた厚みはやはり圧倒的に偉大なものであり、江戸時代の初期においても、<人間とは何か>という根源的な問題に突き当たった時、人々は、禅をはじめとする仏教から学ぶことで自らの思索を深めようとした。日本の儒教もまた、禅の伝統の中から、禅に対抗することによって生まれたという出自をもっている。(中略)

この三人はいずれも、かつて学んだ禅を離れ、人倫の道としての儒教を選んでいくのであり、江戸期の朱子学はこの三人から発展してくことになる。」

(『江戸の思想史』 田尻 祐一郎 著、中公新書)

司馬遼太郎が述べた江戸の学問の自由かつ不定形さ。そして田尻が指摘する禅との切磋琢磨。日本の側にあったこのような背景が、朱子学発祥の地・中国、その朱子学をそのままの形で受け入れた朝鮮半島とは異なる歴史を日本が辿ったことの、大きな理由の一つなのだろう。

その後の江戸時代には、理論よりも実践を重んじるとされる陽明学に傾注した中江藤樹(1608~1648年)、熊沢蕃山(1619~1691年)らの儒家が出た。この陽明学は、エスタブリッシュメントたる朱子学に対して反体制的な思想に結びつくところが少なからずあって、幕末期の大塩平八郎、吉田松陰、佐久間象山、西郷隆盛などに影響を与えたことも注目すべき事柄だと思う。

(江戸期の儒学者たち)

そして、儒学者の中では、早くも朱子学を批判的に見るような動きが始まる。京都の伊藤仁斎(1627~1705)は、朱熹による古典への注釈に疑問を持ち、朱熹以前の古い注を重んじる「古学」を唱えた。また、冒頭に述べた江戸の荻生徂徠は、朱子学を「憶測に基づく虚妄の説」と痛烈に批判。その上で、古典の訓読(日本語読み)を排し、残されている古典を可能な限り集めて(朱熹の注に依らず)直接その文辞から意味を読み込む「古文辞学」を主張したという。

「仁斎と同様、朱子を否定して古学を重んじた者に、荻生徂徠(1666~1728年)がいる。

徂徠の思考法は後世の人文科学にややちかかった。この両者についてさらにいうと、徂徠の儒学が政治学的であったのに対し、仁斎のそれは民衆道徳的な教えだったともいえる。

この両人の学問は、『西の仁斎、東の徂徠』といわれたほどに世評が高く、決して異端のあつかいはうけていなかった。」

(『この国のかたち』 司馬遼太郎 著、文藝春秋)

朱子学自体は19世紀の日本にも生き残り、尊王攘夷思想へと結びつくなど、日本なりの「副作用」を起こすことにはなるのだが、それでもこのような江戸中期の学問のしなやかさによって、朱子学というイデオロギーから日本が一定の距離を置くことが出来た、そのことの意義は現代の私たちも改めて認識する必要があるのではないだろうか。

.jpg)

(荻生徂徠)

参議院選挙は大方の下馬評通り、自民党の圧勝という結果になった。

これを受けて中国や韓国のマスコミは早速、「衆参ねじれを解消した安倍政権の長期化によって、日本が東アジアの更なる不安定化の要因となることが懸念される」という論評を伝えている。問題を起こしているのは常に日本だ、と言わんばかりである。

振り返ってみれば、小泉政権の頃は、中・韓と日本との間の対立は首相や閣僚の靖国神社参拝などに限られていて、そのことによる「政冷」はあるものの、商売は引き続きどんどんやって行こう(「経熱」)という雰囲気がまだあった。それが、民主党政権の間に領土問題に火がついて、特に中国で「反日」を叫ぶ破壊行為が進出先の日系企業に対して行われる事態を経験した今では、もう必ずしも「経熱」とは言っていられなくなっている。

その中国は、自らが内面に抱えた社会構造の歪みによって、数々の深刻な社会問題に直面し始めており、もはや高度経済成長一辺倒ではやって行けそうにない。だが、共産党の一党支配だから、国の舵取りの方法は私たちから見て極めて異質なものであり、価値観を共有できないことが多い。そして、そんな中国にこのタイミングで急接近を図り、「歴史認識」などを巡って日本への批判を繰り返す韓国の朴槿恵大統領。その姿は、日清戦争以前の冊封体制が甦ったかのようだ。そしてそこに、華夷の秩序でモノを考える朱子学の匂いが漂うからこそ、私たちは「経熱」どころか、出来ることなら中・韓とはもっと距離を置きたいと思い始めているのではないだろうか。

徳川二百年の平和の中で、様々な学問が花開いた江戸時代。そこで先人たちが吟味し、導き出した朱子学との距離感というものは、民族の知恵として、案外今の私たちの体内にも埋め込まれているのかもしれない。

隅田川の東 [歴史]

私はこれまでの57年の人生の内、何度か出入りがあるものの累計では42年を東京で過ごしている。それも、ずっと山の手側での暮らしであったから、たまに隅田川の東側へ足を運ぶことがあると、同じ東京でもいささか趣の異なる所へやって来たという印象を受けることが多い。

坂道がなくて、同じ高さの土地がずっと続いているから? 大きな川を何度か渡るから? それとも、どこへ行っても東西南北を向いた碁盤の目のような街路だから? どこに違いを感じているのかは自分でもよくわからない。それでもバスなどに乗って地上の景色を追っていけばまだいいのだが、地下鉄に乗って下町側で突然ポンと地上に出ると、何やら遠くまでやって来たような気分になるものだ。

今週は仕事上の用向きで、東京・江東区の木場へ行くことがあった。東京メトロの東西線に乗れば大手町から4駅だから、むしろ都心にはかなり近い地域なのだが、木場の駅から地上に出てみると、やはりどこかが違う。それからの仕事そのものは思っていたより早く終わったので、私は帰りの電車に乗る前に、少しだけ周囲を歩いてみることにした。

メトロの出口がある木場五丁目の大きな交差点から三ツ目通りを北に向かうと、程なく右手に広い緑地が現れる。木場公園と名付けられたそれは、葛西橋通りを越えて更に北側へと続くかなり広大なものなのだが、木場の名前の由来である江戸時代の貯木場は、このあたりに数多くあったそうである。

(仙台堀川と木場公園)

徳川将軍も第4代の家綱の時代、1657(明暦3)年1月に江戸の市街地の大半を焼いた大火災が起きた。明暦の大火、或いは振袖火事と呼ばれるもので、死者は諸説あって3万人から10万人とも言われる大変な大火事だった。事後、隅田川の東側である本所地区への移住が奨励され、1659年には両国橋が架けられる(1661年説も)。そして、人々の移住が始まれば家屋も建つから木材の需要が増える。そのために材木の集積地になったのが、本所の南に隣接する深川地区だった。それが木場である。

(歌川広重 『深川木場』)

天保年間に作られた絵地図を眺めてみると、確かに木場周辺は貯木場ばかりだ。その当時、現在の永代通りの南側はもう海岸線だったから、木場は隅田川や荒川から、そして海からも材木を運びやすかったのだろう。元禄時代の伝説の豪商・紀伊国屋文左衛門も、この木場で材木商として巨利を得た人物の一人とされる。

(☆印が「木置場」と書かれた場所)

緑豊かな木場公園から南西方向へ歩いていくと、小さな水路を幾つも渡る。その中には、親水公園としてきれいに整備され、かつての木場の様子を再現している場所もあって、ちょっとした江戸情緒を楽しむことが出来る。仕事で来ているのでなかったら、もう少しゆっくりして行きたいところだ。

(木場親水公園)

更に西へと歩いていくと、立ち並ぶビルの間に緑の濃い一角が見えてくる。富岡八幡宮、またの名を深川八幡。明治の初年に准勅祭社と定められた東京十社のうちの一つである。

1624(寛永4)年、永代島と呼ばれていたこの地にご神託によって八幡神を祀るようになったのが、富岡八幡宮のご由緒だ。振袖火事が起きたのはその33年後。そして人々が本所に移住を始めたのがその後だから、深川の八幡さまが出来た頃は、あたりはまだ寂しい地域であったのだろう。その後、八幡さまの周囲には門前町が形成されるようになり、それが今に名を残す門前仲町だ。1698(元禄11)年には、その当時の隅田川の最河口に永代橋が架けられて、八幡さまへの参詣は益々盛んになっていったようだ。(橋の位置は現在の永代橋よりも100mほど上流にあったそうである。)

(富岡八幡宮)

永代橋といえば、深川詣でに係わる悲惨なエピソードが残っている。

時代は下って1807(文化4)年8月19日(新暦では9月20日)、富岡八幡宮で11年ぶりの祭礼が行われた際、それが雨で4日も順延となったために、やっと訪れた開催日には江戸中から参詣客が殺到。その結果、老朽化の進んでいた永代橋は人々の重さに耐えきれずに崩落してしまい、大量の死者・行方不明者が出たという。(一説には1,500人に及んだとか。) その供養塔が今も現場の近くに残されているそうで、行ってみたかったのだが、今回はさすがに時間がなかった。

(歌川広重 『永代橋 深川新地』

一方、明治以降の近代化の時代を迎えると、木場一帯も次第にその姿を変え、隅田川の河口付近は干拓や埋め立てが進んで、海岸線が南へと降りていった。大正年間の国土地理院地図を見ると、現在の永代通りが出来ていて、その上に都心から市電が伸びてきたことがわかる。そして木場の貯木場は永代通りの南側に移り、すぐ隣には洲崎という遊郭街の名前が見える。(明治時代に現在の東京大学が本郷の地に設置された時、隣接する根津の遊郭街が、教育上宜しくなかろうということで移転を余儀なくされ、その代替地としてあてがわれたのが洲崎だった。) 石川島の造船所や越中島の商船学校などもこの地図には載っていて、隅田川の河口も着々と近代の景観を備えつつあったことがわかる。

(大正時代の地図)

私が小学生だった昭和40年代の初め、東京では営団地下鉄東西線の建設が進められていた。文字通り東京の街中を東西に走るルートで、都営地下鉄浅草線の浅草橋・押上間を除けば、隅田川よりも東の地域を本格的に走る最初の地下鉄だった。高田馬場・九段下間で営業運転が始まり、それが少しずつ東西に延びて、大手町・東陽町間が開業したのが1967(昭和42)年の秋。この時に出来た木場駅は東西線で最も深い位置にあり、しかもホームの部分がシールド工法で建設された最初の駅になった。

そんな最新型の駅が出来た木場だったが、東西線が西船橋まで全通した1969(昭和44)年に、皮肉なことに貯木場の街としての役目を終え、その機能は新木場に移る。それは木場から更にずっと東京湾に入り込んだ場所で、改めて地図を眺めてみると、木場の時代から東京湾の埋め立てもよくぞここまで進んだものだと思う。

仕事にかこつけて木場の周辺を歩いた30分。一駅隣の門前仲町から再びメトロに乗って、都心に向かう。次の駅の茅場町までの駅間距離は案外長いのだが、今頃は永代橋の真下で隅田川をくぐっているのだろうか。

徳川の世が永く続くように、との思いから名付けられたという永代橋。その崩落事故が起きた1807年といえば、日本列島の周辺に異国船の姿がもう既に現れ始めた頃だ。事故の後、狂歌師の太田南畝はこんな意味深な歌を詠んだそうである。

永代と架けたる橋は落ちにけり 今日は祭礼 明日は葬礼

江戸の街の歴史には、なかなか深いものがある。

坂道がなくて、同じ高さの土地がずっと続いているから? 大きな川を何度か渡るから? それとも、どこへ行っても東西南北を向いた碁盤の目のような街路だから? どこに違いを感じているのかは自分でもよくわからない。それでもバスなどに乗って地上の景色を追っていけばまだいいのだが、地下鉄に乗って下町側で突然ポンと地上に出ると、何やら遠くまでやって来たような気分になるものだ。

今週は仕事上の用向きで、東京・江東区の木場へ行くことがあった。東京メトロの東西線に乗れば大手町から4駅だから、むしろ都心にはかなり近い地域なのだが、木場の駅から地上に出てみると、やはりどこかが違う。それからの仕事そのものは思っていたより早く終わったので、私は帰りの電車に乗る前に、少しだけ周囲を歩いてみることにした。

メトロの出口がある木場五丁目の大きな交差点から三ツ目通りを北に向かうと、程なく右手に広い緑地が現れる。木場公園と名付けられたそれは、葛西橋通りを越えて更に北側へと続くかなり広大なものなのだが、木場の名前の由来である江戸時代の貯木場は、このあたりに数多くあったそうである。

(仙台堀川と木場公園)

徳川将軍も第4代の家綱の時代、1657(明暦3)年1月に江戸の市街地の大半を焼いた大火災が起きた。明暦の大火、或いは振袖火事と呼ばれるもので、死者は諸説あって3万人から10万人とも言われる大変な大火事だった。事後、隅田川の東側である本所地区への移住が奨励され、1659年には両国橋が架けられる(1661年説も)。そして、人々の移住が始まれば家屋も建つから木材の需要が増える。そのために材木の集積地になったのが、本所の南に隣接する深川地区だった。それが木場である。

(歌川広重 『深川木場』)

天保年間に作られた絵地図を眺めてみると、確かに木場周辺は貯木場ばかりだ。その当時、現在の永代通りの南側はもう海岸線だったから、木場は隅田川や荒川から、そして海からも材木を運びやすかったのだろう。元禄時代の伝説の豪商・紀伊国屋文左衛門も、この木場で材木商として巨利を得た人物の一人とされる。

(☆印が「木置場」と書かれた場所)

緑豊かな木場公園から南西方向へ歩いていくと、小さな水路を幾つも渡る。その中には、親水公園としてきれいに整備され、かつての木場の様子を再現している場所もあって、ちょっとした江戸情緒を楽しむことが出来る。仕事で来ているのでなかったら、もう少しゆっくりして行きたいところだ。

(木場親水公園)

更に西へと歩いていくと、立ち並ぶビルの間に緑の濃い一角が見えてくる。富岡八幡宮、またの名を深川八幡。明治の初年に准勅祭社と定められた東京十社のうちの一つである。

1624(寛永4)年、永代島と呼ばれていたこの地にご神託によって八幡神を祀るようになったのが、富岡八幡宮のご由緒だ。振袖火事が起きたのはその33年後。そして人々が本所に移住を始めたのがその後だから、深川の八幡さまが出来た頃は、あたりはまだ寂しい地域であったのだろう。その後、八幡さまの周囲には門前町が形成されるようになり、それが今に名を残す門前仲町だ。1698(元禄11)年には、その当時の隅田川の最河口に永代橋が架けられて、八幡さまへの参詣は益々盛んになっていったようだ。(橋の位置は現在の永代橋よりも100mほど上流にあったそうである。)

(富岡八幡宮)

永代橋といえば、深川詣でに係わる悲惨なエピソードが残っている。

時代は下って1807(文化4)年8月19日(新暦では9月20日)、富岡八幡宮で11年ぶりの祭礼が行われた際、それが雨で4日も順延となったために、やっと訪れた開催日には江戸中から参詣客が殺到。その結果、老朽化の進んでいた永代橋は人々の重さに耐えきれずに崩落してしまい、大量の死者・行方不明者が出たという。(一説には1,500人に及んだとか。) その供養塔が今も現場の近くに残されているそうで、行ってみたかったのだが、今回はさすがに時間がなかった。

(歌川広重 『永代橋 深川新地』

一方、明治以降の近代化の時代を迎えると、木場一帯も次第にその姿を変え、隅田川の河口付近は干拓や埋め立てが進んで、海岸線が南へと降りていった。大正年間の国土地理院地図を見ると、現在の永代通りが出来ていて、その上に都心から市電が伸びてきたことがわかる。そして木場の貯木場は永代通りの南側に移り、すぐ隣には洲崎という遊郭街の名前が見える。(明治時代に現在の東京大学が本郷の地に設置された時、隣接する根津の遊郭街が、教育上宜しくなかろうということで移転を余儀なくされ、その代替地としてあてがわれたのが洲崎だった。) 石川島の造船所や越中島の商船学校などもこの地図には載っていて、隅田川の河口も着々と近代の景観を備えつつあったことがわかる。

(大正時代の地図)

私が小学生だった昭和40年代の初め、東京では営団地下鉄東西線の建設が進められていた。文字通り東京の街中を東西に走るルートで、都営地下鉄浅草線の浅草橋・押上間を除けば、隅田川よりも東の地域を本格的に走る最初の地下鉄だった。高田馬場・九段下間で営業運転が始まり、それが少しずつ東西に延びて、大手町・東陽町間が開業したのが1967(昭和42)年の秋。この時に出来た木場駅は東西線で最も深い位置にあり、しかもホームの部分がシールド工法で建設された最初の駅になった。

そんな最新型の駅が出来た木場だったが、東西線が西船橋まで全通した1969(昭和44)年に、皮肉なことに貯木場の街としての役目を終え、その機能は新木場に移る。それは木場から更にずっと東京湾に入り込んだ場所で、改めて地図を眺めてみると、木場の時代から東京湾の埋め立てもよくぞここまで進んだものだと思う。

仕事にかこつけて木場の周辺を歩いた30分。一駅隣の門前仲町から再びメトロに乗って、都心に向かう。次の駅の茅場町までの駅間距離は案外長いのだが、今頃は永代橋の真下で隅田川をくぐっているのだろうか。

徳川の世が永く続くように、との思いから名付けられたという永代橋。その崩落事故が起きた1807年といえば、日本列島の周辺に異国船の姿がもう既に現れ始めた頃だ。事故の後、狂歌師の太田南畝はこんな意味深な歌を詠んだそうである。

永代と架けたる橋は落ちにけり 今日は祭礼 明日は葬礼

江戸の街の歴史には、なかなか深いものがある。

その年の初夏 [歴史]

今週の水曜日(6月5日)は二十四節気の「芒種(ぼうしゅ)」だった。芒(のぎ)は「イネ科の植物の花の外殻にある針のような突起」(広辞苑)のことだから、「穀類の種を蒔く頃」という意味だ。

七十二候ではそれが更に三つに分かれ、初候:蟷螂生(蟷螂が生まれ出る)、次候:腐草為蛍(腐った草が蒸れて蛍になる)、末候:梅子黄(梅の実が黄ばんで熟す)となっている。気温が上がり湿度の高い様子が目に浮かんでくるが、それにしては今年は梅雨入り宣言後の雨が少なく、6月8日の今日も真夏のような青空が広がっている。

今年のNHK大河ドラマでは幕末維新期の会津藩にフォーカスが当てられているが、その戊辰戦争が始まった1868年(慶応4/ 明治元年)も、芒種は今年と同じ、太陽暦の6月5日だった。だが当時はまだ旧暦が使われていて、この年は通常の4月の後に閏4月が設けられたので、新暦の6月5日は旧暦では閏4月15日だったことになる。その年の江戸は、もう梅雨入りをしていたのだろうか。

日本の暦が旧暦から新暦に切り替わったのは、それまでの暦でいうところの明治5年の11月16日である。この日をもって新暦(太陽暦)の明治6年の元日とされたので、各種の歴史年表でも明治6年以降は新暦の日付が記載されている。だがそれ以前は、明治といえども旧暦の日付である。(但し、不思議なことに「鉄道記念日」はその例外で、旧暦の明治5年9月12日に新橋・横浜間の営業運転を開始。まだ新暦の導入前だったのだが、新暦の10月14日が今もその記念日になっている。)

さて、明治元年に話を戻すと、この年の元日は太陽暦の1月25日だった。従って、1月3日に始まった鳥羽伏見の戦いは、今の暦に倒せば1月27日なのだが、当時は旧暦の下で人々の営みがあり、実際に世の中がそれで動いていた訳だから、歴史上の出来事を新暦の日付にいちいち換算する必要もないのだろう。だが、旧暦の日付で語られる歴史上の出来事が、今の暦に直してみると実際にはどんな気候の下にあったのか、それを想像してみるのも案外と興味深いものだ。

下鳥羽で戦端が開かれたのが1月3日(=1月27日)の夕方だそうだが、この時期は日没がとても早い。日が落ちれば真っ暗になる中、両軍はどうやって相手を狙ったのだろうか。そして、錦の御旗が淀川堤にへんぽんと翻ったのが翌4日(=28日)。寒風吹きつける堤の上で、しかも馬に乗って錦旗を誇示する役目は、さぞかし寒かったことだろう。

将軍・徳川慶喜が軍艦で大坂を離れたのが1月8日(=2月1日)。帰り着いた江戸城の中で、それから幕臣たちとの侃々諤々を経て慶喜が寛永寺に蟄居を始めたのが2月12日(=3月5日)である。私は慶喜が寛永寺で寒牡丹でも見てたのかと思っていたが、季節はもう少し春に近い頃だったようだ。

そして、官軍が江戸に向かって進撃を続け、江戸無血開城に向けた談判のために、3月13・14日(=4月5・6日)の二度にわたり、西郷と勝のあの有名な会談が行われる。その際に二人で芝の愛宕山に登り、そこからの江戸八百八町の眺めを指さして「この街を火の海にしていいのか。」と勝が西郷に迫ったというエピソードは、史実としては確認されていないようだが、季節は今の暦なら4月の初旬。この話の中で二人が見下ろした景色の中には、桜が咲いていたのだろうか。(先週の大河ドラマでは、桜はなかったようだが。)

ともあれ無血開城の談判がついて、江戸城が明け渡されたのが4月11日(=5月3日)。もちろん、皇居周辺に今のような街路樹があった訳ではなかろうが、それにしても新緑のきれいな頃だ。はるばるやってきた官軍側も大いに気勢を上げたことだろう。4月19日(=5月11日)には宇都宮城の戦いが始まり、戊辰戦争はその舞台をいよいよ東北に移していく。

そして、前述のようにこの年は4月の後に閏4月があった。その一ヶ月を経て、旧暦の5月15日に起きたのが、江戸市中での佐幕派の最後の抵抗戦、いわゆる上野戦争だ。これは今の暦では7月4日にあたる。

大村益次郎の指揮により、火災が市街地に及ばないように雨の日を選び、新政府軍側が宣戦を布告して、ほぼ一日でカタが付いたこの戦闘。本郷の丘の上からアームストロング砲を撃ち込まれて彰義隊は壊滅したが、その遺体を埋葬する者が現れず、上野一帯はその後強烈な腐臭に包まれ続けたという。7月初旬といえばまだ梅雨のさ中。雨が続いて湿度が高く、晴れたら晴れたで暑くなる頃だ。遺体の数々は最終的には三ノ輪の寺に埋葬されたそうだが、上野の山は何とも凄惨な状況だったことだろう。古今東西、革命とはきっとそういうものなのだ。

(日暮里・経王寺の山門に今も残る、戊辰戦争時の弾痕)

今日は、ふとしたことがきっかけで、山登りの先輩方と午後から上野・谷中の商店街でビールの立ち呑みをして、それからその近くにある先輩の家で飲んだ。昼前からずっと快晴で、夕方はいつまでも明るい。

窓を開け、庭にも椅子を出して、ワインを愛でながらの談笑。蚊取り線香の煙の香りが、どこか懐かしい。私たちはそんな風にして初夏を楽しんでいるが、今から145年前、明治元年の今頃の江戸は、あれよあれよという間に政権交代を迎えて騒然としていたことだろう。この谷中の町も。

人間が残した激動の歴史と、今も昔も暦通りの太陽の動き、そして季節の移ろい。変わるものと変わらぬもののその組み合わせは、何とも不思議である。

先輩の家の庭先では、既に摘み取った梅の実が、確かにもう黄ばみ始めていた。

七十二候ではそれが更に三つに分かれ、初候:蟷螂生(蟷螂が生まれ出る)、次候:腐草為蛍(腐った草が蒸れて蛍になる)、末候:梅子黄(梅の実が黄ばんで熟す)となっている。気温が上がり湿度の高い様子が目に浮かんでくるが、それにしては今年は梅雨入り宣言後の雨が少なく、6月8日の今日も真夏のような青空が広がっている。

今年のNHK大河ドラマでは幕末維新期の会津藩にフォーカスが当てられているが、その戊辰戦争が始まった1868年(慶応4/ 明治元年)も、芒種は今年と同じ、太陽暦の6月5日だった。だが当時はまだ旧暦が使われていて、この年は通常の4月の後に閏4月が設けられたので、新暦の6月5日は旧暦では閏4月15日だったことになる。その年の江戸は、もう梅雨入りをしていたのだろうか。

日本の暦が旧暦から新暦に切り替わったのは、それまでの暦でいうところの明治5年の11月16日である。この日をもって新暦(太陽暦)の明治6年の元日とされたので、各種の歴史年表でも明治6年以降は新暦の日付が記載されている。だがそれ以前は、明治といえども旧暦の日付である。(但し、不思議なことに「鉄道記念日」はその例外で、旧暦の明治5年9月12日に新橋・横浜間の営業運転を開始。まだ新暦の導入前だったのだが、新暦の10月14日が今もその記念日になっている。)

さて、明治元年に話を戻すと、この年の元日は太陽暦の1月25日だった。従って、1月3日に始まった鳥羽伏見の戦いは、今の暦に倒せば1月27日なのだが、当時は旧暦の下で人々の営みがあり、実際に世の中がそれで動いていた訳だから、歴史上の出来事を新暦の日付にいちいち換算する必要もないのだろう。だが、旧暦の日付で語られる歴史上の出来事が、今の暦に直してみると実際にはどんな気候の下にあったのか、それを想像してみるのも案外と興味深いものだ。

下鳥羽で戦端が開かれたのが1月3日(=1月27日)の夕方だそうだが、この時期は日没がとても早い。日が落ちれば真っ暗になる中、両軍はどうやって相手を狙ったのだろうか。そして、錦の御旗が淀川堤にへんぽんと翻ったのが翌4日(=28日)。寒風吹きつける堤の上で、しかも馬に乗って錦旗を誇示する役目は、さぞかし寒かったことだろう。

将軍・徳川慶喜が軍艦で大坂を離れたのが1月8日(=2月1日)。帰り着いた江戸城の中で、それから幕臣たちとの侃々諤々を経て慶喜が寛永寺に蟄居を始めたのが2月12日(=3月5日)である。私は慶喜が寛永寺で寒牡丹でも見てたのかと思っていたが、季節はもう少し春に近い頃だったようだ。

そして、官軍が江戸に向かって進撃を続け、江戸無血開城に向けた談判のために、3月13・14日(=4月5・6日)の二度にわたり、西郷と勝のあの有名な会談が行われる。その際に二人で芝の愛宕山に登り、そこからの江戸八百八町の眺めを指さして「この街を火の海にしていいのか。」と勝が西郷に迫ったというエピソードは、史実としては確認されていないようだが、季節は今の暦なら4月の初旬。この話の中で二人が見下ろした景色の中には、桜が咲いていたのだろうか。(先週の大河ドラマでは、桜はなかったようだが。)

ともあれ無血開城の談判がついて、江戸城が明け渡されたのが4月11日(=5月3日)。もちろん、皇居周辺に今のような街路樹があった訳ではなかろうが、それにしても新緑のきれいな頃だ。はるばるやってきた官軍側も大いに気勢を上げたことだろう。4月19日(=5月11日)には宇都宮城の戦いが始まり、戊辰戦争はその舞台をいよいよ東北に移していく。

そして、前述のようにこの年は4月の後に閏4月があった。その一ヶ月を経て、旧暦の5月15日に起きたのが、江戸市中での佐幕派の最後の抵抗戦、いわゆる上野戦争だ。これは今の暦では7月4日にあたる。

大村益次郎の指揮により、火災が市街地に及ばないように雨の日を選び、新政府軍側が宣戦を布告して、ほぼ一日でカタが付いたこの戦闘。本郷の丘の上からアームストロング砲を撃ち込まれて彰義隊は壊滅したが、その遺体を埋葬する者が現れず、上野一帯はその後強烈な腐臭に包まれ続けたという。7月初旬といえばまだ梅雨のさ中。雨が続いて湿度が高く、晴れたら晴れたで暑くなる頃だ。遺体の数々は最終的には三ノ輪の寺に埋葬されたそうだが、上野の山は何とも凄惨な状況だったことだろう。古今東西、革命とはきっとそういうものなのだ。

(日暮里・経王寺の山門に今も残る、戊辰戦争時の弾痕)

今日は、ふとしたことがきっかけで、山登りの先輩方と午後から上野・谷中の商店街でビールの立ち呑みをして、それからその近くにある先輩の家で飲んだ。昼前からずっと快晴で、夕方はいつまでも明るい。

窓を開け、庭にも椅子を出して、ワインを愛でながらの談笑。蚊取り線香の煙の香りが、どこか懐かしい。私たちはそんな風にして初夏を楽しんでいるが、今から145年前、明治元年の今頃の江戸は、あれよあれよという間に政権交代を迎えて騒然としていたことだろう。この谷中の町も。

人間が残した激動の歴史と、今も昔も暦通りの太陽の動き、そして季節の移ろい。変わるものと変わらぬもののその組み合わせは、何とも不思議である。

先輩の家の庭先では、既に摘み取った梅の実が、確かにもう黄ばみ始めていた。

管領屋敷 (2) [歴史]

北鎌倉の駅から鎌倉街道を南に向かい、長い坂道を下りると左手に鶴岡八幡宮。その八幡さまの正面から、折れ曲がりながら東に向かう道をたどると、程なく「岐れ路」という信号が見えてくる。クルマの通行の多い道をそのまま直進すれば、浄妙寺や報国寺を経て、港のある六浦(むつら)に至る。他方、左の道を選ぶと鎌倉宮を経て二階堂地区に出る。標高百メートル前後の山に深く谷が刻まれた、鎌倉らしい地形が続くところだ。

その二階堂地区の一番奥に立地する、谷と一体になったような寺院が瑞泉寺である。無窓国師を開山とする名刹で、その庭園(一般公開はされていない)の美しさでも有名だ。そして、初代の鎌倉公方となった足利基氏以降、歴代の鎌倉公方の菩提寺でもある。

この瑞泉寺の境内の一角に、かつて40年間ほどだけ存在した寺があったという。基氏の二代目・氏満が世を去った時、三代目の満兼が供養のために寺を建て、氏満の法名を寺号にしたそうだ。それが永安寺(ようあんじ)である。

前回も触れたように、初代の足利基氏はともかくとして、鎌倉公方は新世代になるたびに京都の将軍・幕府への対抗意識が強くなっていった。そして、その不穏な動きを様々な手立てで制してきたのが、歴代の関東管領だった。

1379年、京都で管領・細川頼之が失脚した、いわゆる「康暦の政変」が起きた時などは、将軍・義満に向けて兵を挙げようとした鎌倉公方・氏満に対して、関東管領・上杉憲春は自刃することで氏満を諌めている。同様に、三代目の満兼が大内義弘の応永の乱(1399年)に呼応して、反義満の進軍を始めた時には、関東管領・上杉憲方がこれを止めた。

しかし、それでは済まなかったのが四代目の公方・足利持氏だった。時の関東管領・上杉氏憲(禅秀)との対立を深め、この時は禅秀側からクーデターが起こされたが(1416年)、翌年に鎮圧される。その後の持氏は、将軍・義持の死後に「くじ引き」で後継将軍の座についた義教にあからさまな敵対心を燃やしていった。

(再掲)

1438年、幕府と持氏の対立が決定的なものになると、関東管領・上杉憲実は領地の上野国へ下り、隠遁。これを反逆とみた持氏は憲実討伐の兵を挙げた。世にいう永享の乱である。

これに対して将軍・義教が救援の軍勢を差し向けたために、持氏軍は敗れ、自身は寺に幽閉の身となって、上杉憲実経由で義教に許しを請う。だが義教は許さず、憲実に持氏の追討を命じる。寺を攻められた持氏は、万事休して自害。その寺は戦火で消失し、再建されることはなかった。これが前述の永安寺なのだ。

この後、持氏の遺児たちを巡って永享の乱の延長戦のような戦が北関東で起こるのだが(結城合戦、1440年)、将軍・義教も京都で謀殺されてしまったことから(嘉吉の乱、1441年)、遺児の一人が持氏の後継の鎌倉公方に就任することが後に許された。これが足利成氏(しげうじ)である。だが、この成氏も程なく幕府に対抗するようになり、時の関東管領・上杉憲忠を謀殺して戦を始めてしまった。それが「関東の三十年戦争」とも言うべき享徳の乱(1455~83年)である。

鎌倉の地図を見れば、鎌倉公方の御所があったとされる浄妙寺のあたりは、(境内の一角に永安寺があった)瑞泉寺とは裏山一つ越えた程度の距離である。そして、関東管領・上杉憲実は北鎌倉・山ノ内の「管領屋敷」に普段はいたのだろう。そこまでも、馬を飛ばせばたいした距離ではない。この箱庭のような土地の中で始まった両者の対立が、やがては利根川を境に関東全土を二分する戦乱へと繋がっていったのだから、歴史というのは不思議なものである。

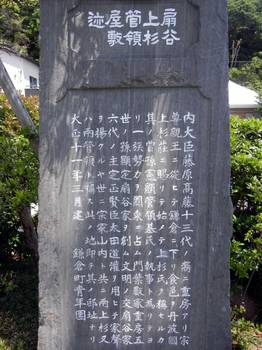

二階堂の瑞泉寺から鶴岡八幡宮に戻り、なおも西に向かってJR横須賀線の線路を横切ると、深い緑の中に英勝寺という尼寺が建っている。太田道灌の子孫の手により開かれた寺だそうで、総門の脇には「太田道灌邸旧跡」と書かれた石碑が見える。あの太田道灌が江戸城を築く前に住んでいた屋敷の跡である、という趣旨の碑文だ。

一方、この英勝寺と線路を隔てて反対側(東側)を少し行ったところに、「扇谷上杉管領屋敷遺迹」という石碑がある。扇谷上杉の系譜が関東管領のポストに就くことはなかったから、その屋敷を「管領屋敷」というのはちょっと言い過ぎだが、それは15世紀後半に出た上杉定正の時に扇谷上杉の権勢が俄かに強まったことから、山内上杉と共に「両上杉」、「両管領」という言い方があったからなのだそうである。そして、二つの石碑が線路を挟むようにして立つのは、扇谷上杉氏の家宰を務めてきた太田氏の屋敷が、主君の屋敷と向き合っていたことを示しているのだろう。

上杉定正の時代に扇谷上杉が力を強めたのは、享徳の乱の後半に、山内上杉の家臣であった長尾景春が乱を起こしたために、山内上杉の軍勢が一時総崩れになったのを、太田道灌の活躍によって定正の軍勢が長尾勢を打ち破り、乱を平定したためだった。(これを妬んだ山内上杉の顕定の讒言が定正の猜疑心を呼び、やがて道灌は定正の手勢によって謀殺されることになる。)

だが、両上杉は並び立たず、15世紀の末期には互いに覇権を争うようになる。それが、1487年から18年も続いた長享の乱である。山内上杉は上野国と武蔵国北部、扇谷上杉は武蔵国南部と相模国を主な勢力範囲として、関東平野を舞台に戦を続けた。

享徳の乱と合わせれば50年も争乱の時代が関東では続いた訳で、国力も戦力もおおいに疲弊し、守護職や関東管領職も次第に権威を失い、両上杉は新興勢力である後北条氏(北条早雲、氏綱、氏康・・・)の侵入を許してしまうことになる。早雲が伊豆に討ち入ったのが1493年、小田原を奪取したのが、長享の乱の最中に上杉定正が馬から落ちて死んだ翌年の1495年。ここまで来れば、もうプレ戦国時代だ。

「上杉の時代」をキーワードに、駆け足で訪れた鎌倉。あらためて色々なことに気付かされた半日だった。世界遺産になろうがなるまいが、この町が持つ歴史的な価値は、いささかも変わらない。

管領屋敷 (1) [歴史]

JR横須賀線の北鎌倉駅は、どこかローカル線の匂いのする駅だ。東京方面からやって来ると、円覚寺の境内の緑に寄り添うような下り線のプラットフォーム、電車を降りると渡ることになる構内踏切、そしてクラシックで小さな駅舎。今では池袋から湘南新宿ラインの電車で一時間ほどなのだが、こんな駅の佇まいが、ちょっと遠くへやって来たという気分にさせてくれる。

駅前からクルマに注意しつつ鎌倉街道を鎌倉方向へ歩いていくと、やがて横須賀線の踏切が現れる。「第三鎌倉道踏切」というのがその正式名称なのだが、その名が書かれた標識板を眺めてみると、興味深いことに気づく。所在地の表記が「鎌倉市山ノ内東管領屋敷332」とあるのだ。鎌倉市の現在の住所表記は、町名である山ノ内のすぐ後に番地が来るだけだから、「東管領屋敷」というのは以前の表記方法なのだろう。

この踏切から数分も歩けば、あじさい寺として有名な明月院がある。その住所は鎌倉市山ノ内189だ。鎌倉時代の五代執権・北条時頼が建てた最明寺を前身に、八代執権・時宗が蘭渓道隆を開山にして建てた禅興寺。室町時代になって、その寺の中興を鎌倉公方・足利氏満から命ぜられた関東管領・上杉憲方が寺院を拡張し、その時に禅興寺の数ある支院の筆頭に改められたのが、この明月院だという。とすれば、「東管領屋敷」という地名表記は、この近辺に建っていたであろう、室町時代に関東管領のポストをほぼ独占してきた山内上杉氏の屋敷を指しているに違いない。

(緑深い明月院の境内)

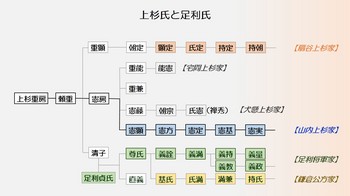

上杉氏のオリジンは、13世紀の京都に遡るという。源氏三代の将軍家が途絶えて、京都から宮将軍として宗尊親王が鎌倉に下向する際に、その介添えを務めたのが、公家の藤原清房の次男であったという。宗尊親王は後に謀反の疑いをかけられて都に戻るのだが、介添え役は鎌倉に留まり、武士となって幕府に仕えたという。領地の丹波国上杉庄に因んで上杉姓を名乗り、以後は上杉重房、すなわち上杉氏の祖として歴史に名を残すことになる。

その重房の孫のうち、清子、憲房の二人が、その後の歴史のキーになる。

まず、清子が足利の嫡流・貞氏の側室となり、二人の間に足利尊氏・直義の兄弟が生まれた。つまり上杉氏は後の足利将軍家との姻戚関係が出来た訳で、実際に尊氏の鎌倉幕府打倒の際には上杉憲房もそれに与し、続く南北朝の戦乱時には尊氏の退却戦に身を挺して戦死したという。

そして憲房の子・憲顕は、室町幕府成立の時期に鎌倉府の執事として尊氏の次男・基氏を補佐。その後、尊氏と弟の直義が対立した、いわゆる「観応の擾乱」では直義側についたために尊氏の怒りを買い、越後国・上野国の守護を解任されたりするのだが、基氏の要請によって憲房はカムバックを果たし、以後、鎌倉公方の補佐役である関東管領のポストを憲房の子孫がほぼ独占することになる。これが山内上杉氏の始まりである。

因みに、先に明月院のところで述べた上杉憲方は、この山内上杉の始祖・憲房の子である。「明月院」とは、上杉憲方の法名そのものなのだ。その明月院には、鎌倉時代の作になる木造の上杉重房坐像が伝わり、今は重要文化財として鎌倉国宝館に寄託されているという。となれば、現在の大船から横浜市の一部にわたるという広大な山内庄の中でも、明月院の周辺は山内上杉氏にとって極めて重要な土地であったのだろう。

14世紀の半ばに鎌倉幕府が滅亡した後、16世紀の半ばに世が戦国時代に突入するまでの200年ほどの間、いわゆる南北朝室町時代は、なかなか一筋縄では語れない時代である。足利将軍家をはじめ、有力守護大名が畿内に集まって政権を作っていたこともあってか、学校の歴史の授業でも、語られるのは京都を中心とした西日本の話ばかりだ。一方、授業ではあまりフォーカスの当たらない15・16世紀の関東の歴史はというと、これがまた実にわかりにくい。

鎌倉時代は、東国武士団のメッカとも言うべき鎌倉に幕府が置かれ、将軍もそこにいた。そして承久の乱(1221年)を受けて幕府の出先を京都の六波羅に設け、朝廷の動きを監視した。それに対して室町時代は、幕府と将軍が京都にあったため、将軍不在の関東をどう治めるかが大きな課題となったようだ。

鎌倉には「ミニ幕府」のような鎌倉府が置かれ、足利尊氏の次男・基氏の子孫が歴代の鎌倉公方を務めるのだが、「革命」前後の波乱万丈を体験した基氏とは異なり、後の世代は生まれながらにして鎌倉公方だ。次第に京都の幕府に対する独立心や対抗意識が湧いて出て来ることになるのは当然のことだろう。だから、鎌倉公方も折あらば京都の将軍ポストを狙おうとする。そして、その鎌倉公方の「補佐役」として置かれた関東管領との対立を起こすようになった。それが合戦に及んだ最初の例が、四代目鎌倉公方・足利持氏に対する上杉禅秀の乱(1416~7年)であり、その約20年後に、今度は持氏が上杉憲実に対して兵を挙げた永享の乱(1438~9年)が起きている。(但し、幕府の援軍に攻め込まれて持氏は敗死。)

これにより鎌倉公方の空位が続き、持氏の遺児・成氏の公方就任が許されてからいくらも経たないうちに、対立が再燃する。成氏が管領・上杉憲忠を謀殺した1455年からは、以後約30年にわたる戦争(享徳の乱)となり、応仁・文明の乱より10年以上も早く、関東は全土を二分する戦乱の時代に突入。公方は鎌倉を失い、利根川の向こうの古河に所在を移すことになる。だが、基本的な構図はまだ、将軍・関東管領 vs. 鎌倉公方だった。

ところがその後、上杉氏の中でも、関東管領のポストを独占してきた山内上杉と傍流の扇谷上杉の対立が始まる(長享の乱、1487~1505)。いつしか彼らは鎌倉を離れ、関東平野の真ん中で、時には古河公方も巻き込みながら埒もない戦を続けるようになった。そして更には、そんな戦の間隙を突いて伊豆や小田原を「盗んで」しまう北条早雲のような人物までもが現れることになる。

ざっと15世紀を眺めただけでも、関東はそんな歴史をたどってきた。その中で、常に重要な存在であったのが鎌倉の町である。「武家の都」としての世界遺産への登録を果たせなかったのは残念だが、上記のような歴史を外国人に理解してもらうには、確かにハードルがかなり高そうだ。

(to be continued)

駅前からクルマに注意しつつ鎌倉街道を鎌倉方向へ歩いていくと、やがて横須賀線の踏切が現れる。「第三鎌倉道踏切」というのがその正式名称なのだが、その名が書かれた標識板を眺めてみると、興味深いことに気づく。所在地の表記が「鎌倉市山ノ内東管領屋敷332」とあるのだ。鎌倉市の現在の住所表記は、町名である山ノ内のすぐ後に番地が来るだけだから、「東管領屋敷」というのは以前の表記方法なのだろう。

この踏切から数分も歩けば、あじさい寺として有名な明月院がある。その住所は鎌倉市山ノ内189だ。鎌倉時代の五代執権・北条時頼が建てた最明寺を前身に、八代執権・時宗が蘭渓道隆を開山にして建てた禅興寺。室町時代になって、その寺の中興を鎌倉公方・足利氏満から命ぜられた関東管領・上杉憲方が寺院を拡張し、その時に禅興寺の数ある支院の筆頭に改められたのが、この明月院だという。とすれば、「東管領屋敷」という地名表記は、この近辺に建っていたであろう、室町時代に関東管領のポストをほぼ独占してきた山内上杉氏の屋敷を指しているに違いない。

(緑深い明月院の境内)

上杉氏のオリジンは、13世紀の京都に遡るという。源氏三代の将軍家が途絶えて、京都から宮将軍として宗尊親王が鎌倉に下向する際に、その介添えを務めたのが、公家の藤原清房の次男であったという。宗尊親王は後に謀反の疑いをかけられて都に戻るのだが、介添え役は鎌倉に留まり、武士となって幕府に仕えたという。領地の丹波国上杉庄に因んで上杉姓を名乗り、以後は上杉重房、すなわち上杉氏の祖として歴史に名を残すことになる。

その重房の孫のうち、清子、憲房の二人が、その後の歴史のキーになる。

まず、清子が足利の嫡流・貞氏の側室となり、二人の間に足利尊氏・直義の兄弟が生まれた。つまり上杉氏は後の足利将軍家との姻戚関係が出来た訳で、実際に尊氏の鎌倉幕府打倒の際には上杉憲房もそれに与し、続く南北朝の戦乱時には尊氏の退却戦に身を挺して戦死したという。

そして憲房の子・憲顕は、室町幕府成立の時期に鎌倉府の執事として尊氏の次男・基氏を補佐。その後、尊氏と弟の直義が対立した、いわゆる「観応の擾乱」では直義側についたために尊氏の怒りを買い、越後国・上野国の守護を解任されたりするのだが、基氏の要請によって憲房はカムバックを果たし、以後、鎌倉公方の補佐役である関東管領のポストを憲房の子孫がほぼ独占することになる。これが山内上杉氏の始まりである。

因みに、先に明月院のところで述べた上杉憲方は、この山内上杉の始祖・憲房の子である。「明月院」とは、上杉憲方の法名そのものなのだ。その明月院には、鎌倉時代の作になる木造の上杉重房坐像が伝わり、今は重要文化財として鎌倉国宝館に寄託されているという。となれば、現在の大船から横浜市の一部にわたるという広大な山内庄の中でも、明月院の周辺は山内上杉氏にとって極めて重要な土地であったのだろう。

14世紀の半ばに鎌倉幕府が滅亡した後、16世紀の半ばに世が戦国時代に突入するまでの200年ほどの間、いわゆる南北朝室町時代は、なかなか一筋縄では語れない時代である。足利将軍家をはじめ、有力守護大名が畿内に集まって政権を作っていたこともあってか、学校の歴史の授業でも、語られるのは京都を中心とした西日本の話ばかりだ。一方、授業ではあまりフォーカスの当たらない15・16世紀の関東の歴史はというと、これがまた実にわかりにくい。

鎌倉時代は、東国武士団のメッカとも言うべき鎌倉に幕府が置かれ、将軍もそこにいた。そして承久の乱(1221年)を受けて幕府の出先を京都の六波羅に設け、朝廷の動きを監視した。それに対して室町時代は、幕府と将軍が京都にあったため、将軍不在の関東をどう治めるかが大きな課題となったようだ。

鎌倉には「ミニ幕府」のような鎌倉府が置かれ、足利尊氏の次男・基氏の子孫が歴代の鎌倉公方を務めるのだが、「革命」前後の波乱万丈を体験した基氏とは異なり、後の世代は生まれながらにして鎌倉公方だ。次第に京都の幕府に対する独立心や対抗意識が湧いて出て来ることになるのは当然のことだろう。だから、鎌倉公方も折あらば京都の将軍ポストを狙おうとする。そして、その鎌倉公方の「補佐役」として置かれた関東管領との対立を起こすようになった。それが合戦に及んだ最初の例が、四代目鎌倉公方・足利持氏に対する上杉禅秀の乱(1416~7年)であり、その約20年後に、今度は持氏が上杉憲実に対して兵を挙げた永享の乱(1438~9年)が起きている。(但し、幕府の援軍に攻め込まれて持氏は敗死。)

これにより鎌倉公方の空位が続き、持氏の遺児・成氏の公方就任が許されてからいくらも経たないうちに、対立が再燃する。成氏が管領・上杉憲忠を謀殺した1455年からは、以後約30年にわたる戦争(享徳の乱)となり、応仁・文明の乱より10年以上も早く、関東は全土を二分する戦乱の時代に突入。公方は鎌倉を失い、利根川の向こうの古河に所在を移すことになる。だが、基本的な構図はまだ、将軍・関東管領 vs. 鎌倉公方だった。

ところがその後、上杉氏の中でも、関東管領のポストを独占してきた山内上杉と傍流の扇谷上杉の対立が始まる(長享の乱、1487~1505)。いつしか彼らは鎌倉を離れ、関東平野の真ん中で、時には古河公方も巻き込みながら埒もない戦を続けるようになった。そして更には、そんな戦の間隙を突いて伊豆や小田原を「盗んで」しまう北条早雲のような人物までもが現れることになる。

ざっと15世紀を眺めただけでも、関東はそんな歴史をたどってきた。その中で、常に重要な存在であったのが鎌倉の町である。「武家の都」としての世界遺産への登録を果たせなかったのは残念だが、上記のような歴史を外国人に理解してもらうには、確かにハードルがかなり高そうだ。

(to be continued)

明神さまの片隅で [歴史]

初詣に訪れた人々で賑わう、年初の東京・神田明神。我家でもそこへの参拝が新春の恒例になっているので、今年も家族四人で訪れたが、元日の朝の晴れやかな境内の様子は、今年も相変わらずだ。風が穏やかで朝日が暖かく、2013年の年明けは、東京の天候に限って言えば、まずは穏やかなスタートになった。

神田明神の祭神は、一ノ宮に大己貴命(おおなむちのみこと、大国主命の別名)、一ノ宮に少彦名命(すくなひこなのみこと)、そして三ノ宮に平将門命の三柱である。大国主命は七福神の大黒天と習合し、少彦名命は大己貴命とセットで祀られる時は恵比須神のことだとされることが多いから、「だいこく様」と「えびす様」が揃う神田明神には、商売繁盛を願う参拝客が集まることになる。しかも、平将門は「勝負に勝つ」神様ときているから、私が以前にいた会社でも、一月四日の仕事始めといえば、半ドンの帰りに皆で神田明神を訪れたものだった。

拝殿の右側には明治7年に明治天皇の御親拝が行われたことを示す碑が立っているが、天皇が直々にお越しになるのに、かつての朝敵であった平将門が祀られているのは具合が悪いとして祭神から外され、代わりに少彦名命が外から勧請されてきたという。その将門が三ノ宮として本殿に戻されたのは1984年のことだというから、現代の我々の社会にも我国の古代の歴史はまだまだ生きていると言うべきなのだろう。

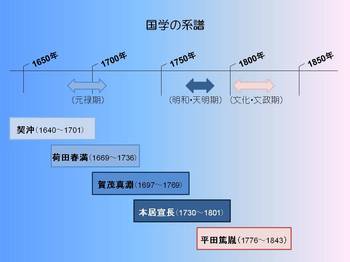

江戸の総鎮守として人々に崇められた神田明神。境内の一角には江戸の街のヒーローだった銭形平次の墓もあるのだが、その隣にいささか地味な石碑が一つ。普段は目に止まることもまずないのだが、よく見てみると、「国学発祥之地」と書いてある。京都・伏見稲荷の社家の出身で歌人、神道家、国学者であった荷田春満(かだのあずままろ、1669~1736年)が、1700(元禄13)年から1713(正徳3)年までの間、神田明神の神主の屋敷を借りて国学の講義を行ったことを記念しての石碑であるという。

「国学は、和歌を中心とした文学の革新運動から起こった。それまでの和歌の鑑賞や解釈は、堂上(昇殿を許された貴族。ここでは古今伝授を受けた歌学の流派)の秘伝として伝えられ、その権威は有職故実の学問によって守られていた。こういう伝統的な学問に対して、知識の公開性と相互批判(師弟であれ同輩であれ)を重んじながら、立ち戻るべきものとしての日本の『古(いにしえ)』を、文献の正確な解読によって明らかにしようとするのが国学である。」

(『江戸の思想史』 田尻祐一郎 著、中公新書)

国学の先駆者というと、真言宗の僧侶・契沖(1640~1701)の名前がまず挙がる。当時、『大日本史』の編纂準備の関係からか、水戸光圀からの依頼を受けて『万葉集』の注釈に取り組んだ。(当初は歌人・下河辺長流(しもこうべ ながる)にその依頼があったところ、長流は病のためにその使命を果たせず、学問仲間の契沖が代役を引き受けたという。) そして契沖が完成させた作業が『万葉代匠記』という書物になった。なぜ注釈書が必要だったのかというと、いわゆる万葉仮名で書かれた『万葉集』を読める人がいなくなっていたからだそうである。契沖はその『万葉集』を私的に研究していた稀有な人材だったのだ。

この『万葉代匠記』を書き写して学び、契沖の作業から影響を受けたのが前述の荷田春満だった。神官の子として育った神道家・春満は、朝廷の勅使として江戸に派遣された公卿・大炊御門経光(おおいのみかど つねみつ)に随行。経光が役目を終えた後も江戸に留まって幕府に仕え、武士たちを相手に神道や古典から古き日本の姿を説いたという。神田明神に立てられた「国学発祥之地」の碑はそのことを指しているのだ。

「古語通ぜずんば、則ち古義明かならず、古義明かならずんば、則ち古学復さず。」

荷田春満が残した名言であるが、それぐらい、万葉時代の古典と江戸時代の人々の間には、言葉の上での大きな断絶があったということなのだろう。

(荷田春満)

この春満の門下生で、『万葉集』の研究を通じて和歌における万葉主義を掲げたのが、上賀茂神社の神職に連なる家の出自である賀茂真淵(1697~1769年)だった。浜松に生まれ、京都で春満に学んだが、春満の死後は江戸に出て国学を教え、田安徳川家に召抱えられて和学御用掛を務めた。

「『ことに人の心の悪(あし)き国』である中国に対して、事々しい教えがなくとも自然に穏やかに治まっている国、『天つちのおのずからなるいつらの音(五十音)』が美しく伝わる『言霊(ことだま)の幸わう国』としての日本を称える真淵は、『万葉集』の素朴率直で力強い『ますらおの手ぶり』を、日本人の精神として賛美した。」

(前掲書)

(賀茂真淵)

そして、賀茂真淵とはただ一度しか会ったことがなく、それ以外は文通によって真淵から学んだという本居宣長(1730~1801年)の登場によって、国学は大成される。その宣長のライフワークは、よく知られているように『古事記』の研究だった。

荷田春満もその研究に後半生を費やした『古事記』は、完全な漢文体で書かれた『日本書紀』とは異なり、日本独自の一字一音表記を交えたものだった。そしてその表記方法が伝承されなかったために、『万葉集』と同様に江戸時代には読める人がいない古典になっていたという。その『古事記』を今の私たちが現代語訳などで読めるのは、宣長のライフワーク『古事記伝』が残されたからなのである。

仏教や儒教という外来の思想(「漢心(からごころ)」と呼ばれた)に染まる以前の、『古事記』や『万葉集』に残された古(いにしえ)の日本人の無垢で大らかな心を、原典への綿密な注釈によって解明し、オープンに議論をしていこう・・・。荷田春満や賀茂真淵から引き継がれた国学の精神は、本居宣長において『源氏物語』や『新古今和歌集』などにおける「もののあはれ」論へと展開する一方で、神道における「古道」論へと昇華していく。

特に後者において、「古代の日本人は不可思議で大らかな神々と繋がっていた」という解釈は、「徳川将軍の権力がアマテラスの計らいとして、朝廷から委任されたことで成り立っている」という思想になった。それが、宣長の没後2年に「夢の中で宣長に弟子入りを許された」という平田篤胤(1776~1843年)によって神道としての更なる理論化が行われ、幕末の尊皇攘夷思想へと繋がっていったことはよく知られている。

契沖が生まれた4年後の1644年、中国大陸では明王朝が滅び、女真族の清朝が全土を統一した。荷田春満が神田明神の神主の屋敷を借りて国学の講義をしていた1701~1713年というと、その明の滅亡から60~70年の時が経っている。徳川幕府が統治のイデオロギーとして奨励した朱子学は、かつて漢民族の王朝であった宋の正統性を理屈にしたものだが、その宋はおろか、同じ漢民族の明までもが異民族によって滅ぼされてしまった。理屈が既に現実と合っていない。

儒学の論理にとらわれず、民族の古典を考証的な手法で読み込み、古の日本の「人間らしさ」を再認識しようという国学が18世紀に入って勃興したのは、当時の時代なりの時間をかけて、明の滅亡という事実を日本人が同時代史として消化した、そのことの一つの証でもあるのだろうか。

ともあれ国学というのは、島原の乱(1637年)から大塩平八郎の乱(1837年)までの間、国内で大砲を撃ち合うような内乱が一つもなかった200年の平和な時代に磨き上げられた。忘れられていた日本古来の良さを幾つも発掘した学問だったが、時代が動乱期に入った幕末以降は極めて可燃性の強い思想に繋がったことも事実である。

「日本を取り戻す」というキャッチ・フレーズを掲げた政党が昨年末の衆院選に大勝して政権に復帰した、今の日本。国学が辿った歴史の教訓を活かすことが出来るかどうかは、ひとえに私たち次第である。

分水嶺 [歴史]

このブログを立ち上げてから、今週の月曜日で丸三年が経過した。中味は何もないが、この一年で約73,000件、一日当りでちょうど200件ほどのアクセスをいただいたことになる。一度でもご覧いただいた方々には厚く御礼を申し上げたい。

この三年間で、数えてみると山歩きに64回出かけている。東京からの週末日帰り山行が中心だから、その行先はどうしても山梨県方面が多い。更に数えてみると、64回の山行の内、笹子の山をトンネルで越えたのが上り・下りで各11回ずつ。その内訳はJR中央本線と中央自動車道が半々といったところだ。だから、12月2日(日)の朝に起きた中央自動車道上り線の笹子トンネルで天井が崩落した事故は、とても他人事とは思えない。

以前にも書いてみたことがあるが、甲斐国は甲府盆地を中心とした国中(くになか)地方と、東部の郡内(ぐんない)地方に大きく二分されてきた。富士川水系の前者と、相模川・多摩川水系の後者とを隔てるものが、大菩薩や御坂の分水嶺である。これらの分水嶺の尾根を辿り、その断面図を甲府側から眺めてみると、あらためてその険しさがわかる。標高260m前後の甲府市中心部から見ると、東の彼方に連なる、いずれも標高1000mを遥かに越えた分水嶺の山々は、まるで壁のようだ。

トンネルなどなかった時代には、甲斐の国中から東へ出るには、ともかくもこの分水嶺のどこかを越えなければならなかった。どこを取っても険しい山々だが、その中でも標高が最も低い箇所を選ぶとすれば、それは笹子峠(標高1,096m)ということになる。だから、かつての甲州街道はこの峠を越えるルートだったのだが、それは最大の難所でもあった。現在のJR笹子駅近くの黒野田宿から西へ、笹子峠を越えて次の宿場の駒飼(現在の甲州市大和町日影付近)まで、2里5町32間というから8.4kmほどの間が標高差500mの山道だったことになる。

明治になって、この笹子の山々を最初にトンネルで越えたのは鉄道だった。明治35年7月、現在の中央本線となる官設鉄道の笹子トンネル(全長4.66km、単線)が、足掛け6年にわたる難工事の末に貫通。大月から線路が延びて、翌年2月に初鹿野(現・甲斐大和)駅までが開業している。

その後長らく日本最長の鉄道トンネルであり続けたこのトンネルは、日露開戦も近い当時の状況下で工事が急がれたのだろう。トンネルを掘る作業もさることながら、建設資材を東西からこんな山奥へ運び込むこと自体が大変だったようだ。

甲斐大和駅のホームの東端から望遠レンズで眺めると、今は下り線用に使われているこのトンネルの入口の上に取り付けられた扁額が見える。山縣有朋の書による「代天工」の三文字。「天に代わって工す」という言葉に、難工事を極めた当時の様子が凝縮されているかのようだ。

(笹子トンネル甲斐大和口のプレート)

次に設けられたトンネルは、旧甲州街道だった。笹子越えのルートが道路になり、笹子峠を越える部分に長さ240メートルの笹子隧道が出来たのが昭和13年のことだという。だが、このルートは道幅が狭く、ヘアピン・カーブと急勾配の続く山岳路線だ。(今でも降雪などで通行止になることが少なくない。) 戦後になって、国道に相応しいルートが必要とされ、昭和33年に現在の国道20号線の新笹子トンネル(全長2.95km)が開通。片側一車線で対面通行のこのトンネルは、当初は一般有料道路としてスタートしたそうである。

(笹子越えの道)

この新笹子トンネルの開通によって、笹子越えの旧道は県道へ格下げとなり、現在は県道212号(日影笹子線)となっている。

次いで、国鉄中央本線の複線化に伴い、昭和40年に鉄道用の新笹子トンネル(全長4.67km、単線)が開通。上り線専用トンネルとなった。そして、最後に建設されたのが中央自動車道の笹子トンネルで、昭和52年12月に上り用・下り用のトンネルが同時に供用開始となった。だから、既に報道されている通り、今回の天井崩落事故はトンネルの開業から満35年というタイミングで起きたことになる。

一昨年の3月、私は山仲間のT君と一緒に笹子越えのルートを訪れたことがある。その当時、県道212号は笹子隧道の手前で通行止になっていたので、クルマを停めて道路をしばらく歩き、隧道の前から山道に入って、笹子雁ヶ原摺山(1,358m)に登った。

(レトロな趣のある県道212号の笹子隧道 2010年3月14日撮影)

3月中旬といっても、その時の笹子峠のあたりの雪の深さには想像以上のものがあった。そこで思い出すのが、幕末の近藤勇のことである。

慶応4年の年明け早々、鳥羽伏見で官軍に敗れた新撰組は、幕府の軍艦で江戸に帰還。近藤は幕府から新たな命を受け、「甲陽鎮撫隊」として甲府への進軍を目指す。そこで官軍を迎え撃つという建前はもっともらしいが、既に江戸無血開城のハラを決めていた勝海舟が「徹底抗戦派」を江戸から厄介払いにした、というのが真相だったとされる。

その甲府への進軍が3月のことだったというから、近藤らは私たちが訪れた時のような積雪の中、笹子峠を越えたのだろうか。だが、進軍の前に地元の多摩で時間を無駄にした彼らは、甲府に着く前に官軍と遭遇してしまい、勝沼で戦いに敗れた。そこでメンバーから離反者が相次ぎ、新撰組は事実上壊滅するのだが、そこから江戸方面へと敗走した近藤は、再び雪の笹子峠を越えて行くしかなかったのだろう。

雪を踏んでT君と登った笹子雁ヶ腹摺山。冬晴の空の下、その日は富士山や南アルプスの眺めが素晴らしかった。そのピークは中央自動車道の笹子トンネルのまさに真上である。雪に覆われた静かなピークの上に立ち、山深い景色を眺めながら、足元の稜線の地下に計5本ものトンネルが通っていることが何とも不思議だった。

(笹子雁ヶ腹摺山の頂上からの眺め 2010年3月14日撮影)

現在、甲府盆地から富士五湖方面へは、御坂山地を貫く道路用のトンネルが幾つもできているが、首都圏方面へ真っ直ぐ向かうルートは、鉄道にしても道路にしてもいまだに笹子トンネルを通るルートしか存在しない。(国道411号(青梅街道)は遠回りで標高も高い、これまた山道である。) 中央道のトンネル再開がいつ頃になるのか、特に崩落が起きた上り線については全く見通しが立っていないようで、人の動きや物流への影響が懸念されている。

今も昔も、笹子の山々は巨大な分水嶺なのだと、そう思う他はない。