「飛び道具」の時代に [映画]

1972年5月26日、リチャード・ニクソンとレオニード・ブレジネフという米ソの巨頭がモスクワで握手を交わした。冷戦の中で増え続けた核兵器の数を相互に制限するために1969年から米ソ二大国が話し合いを重ねて来た、いわゆる第一次戦略核兵器制限交渉(Strategic Arms Limitation Talks 1 “SALT 1”)が一定の妥結に至り、モスクワで調印式が行われたのである。

これによりICBM(大陸間弾道弾)やSLBM(潜水艦発射弾道弾)といったミサイルについて現状の数量を追認した上で、「もうこれ以上は増やさない」という約束をともかくも両国が交わすことになった。他にも制限すべき事項が多々残されてはいたが、ひとまず核軍縮の第一歩になったことは確かだ。それは、米ソ両国が核戦争寸前の事態に直面した1962年のキューバ危機から10年の時を経ていた。

このSALT 1の調印式の2ヶ月ほど前になる同年3月20日、ちょっと風変わりなソ連映画が世界で公開された。ポーランドの著名なSF作家、スタニスラフ・レムの小説を原作とした『惑星ソラリス』(СОΛЯРИС)。この年のカンヌ国際映画祭審査員特別賞を受賞し、監督アンドレイ・タルコフスキーの名を世界に知らしめた作品である。

この映画はほぼ同時期に作製されたSF映画としてスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』と比較されることが多く、当時のソ連映画界の技術や財政面での制約もあって、『惑星ソラリス』はSF的な見どころの少ない地味な映画、という印象を持った人が多かったのではないだろうか。

加えて、日本で公開されたのは5年後の1977年で、それも岩波ホールでの上映だった。その年にはジョージ・ルーカスの『スターウォーズ』の初作が大々的に公開され、翌年にはスティーヴン・スピルバーグの『未知との遭遇』が空前のヒット。宇宙物の映画は完全に新しい時代に入っていた。『惑星ソラリス』は日本に入って来た時から、SF映画としては既に一時代前の、地味でマイナーな物として扱われたのではないだろうか。1カットが実に長く、滴る水やざわめく緑などの描写を得意とし、流れるような映像と高い芸術性に特徴を持つタルコフスキー映画の熱烈なファンは別として。(以下、大いにネタバレあり。)

バッハのコラール前奏曲BWV639「我汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ」の重厚な響きと共に始まるシンプルなタイトル・ロール。それに続くのはタルコフスキーお得意の水と緑が豊かな田舎の情景だ。それは主人公の心理学者、クリス・ケルヴィンの故郷である。久しく帰郷していなかったのだろう。感慨深げなクリスが池のほとりを歩いて実家の庭先に出ると、父が招いた客人が到着したところだった。

クリスは翌朝、宇宙に向けて飛び立つことになっていた。長年にわたり人類が探査を続けていた惑星ソラリス。その星を覆う「ソラリスの海」の上空に静止する宇宙船プロメテウスで起きていることを把握し、ソラリス探査プロジェクト存続の是非を判断するのが彼に与えられたミッションだった。

これまでの探査によって、「ソラリスの海」はプラズマの海であり、それ全体が一つの生命体であるかのように知性や意思を持つことが解っている。しかし、プロメテウスからどのような手段で交信を試みても、それに対するソラリスからの返答はない。逆に、プロメテウスに滞在する科学者たちが幻覚のようなものに悩まされることが続き、それが何なのかを一向に解明できずに混乱するばかり。ソラリス探査プロジェクトは何年も停滞したままで、その存在意義が問われていた。

父が招いた客人、元宇宙飛行士のバートンも、かつてソラリスで奇妙な体験をした一人だった。同僚の一人がソラリス探査中に行方不明となり、救助に向かったバートンは、沸き上がるソラリスの海からあり得ない物が現れるのを目撃。地上に戻った彼はその一部始終を会議で発表するのだが、撮影したはずの動画には何も映っておらず、「身長が4メートルもある赤ん坊の姿を見た」という彼の話を誰も信じようとしない。

宇宙滞在歴11回というバートンの名誉がズタズタに引き裂かれてしまったその会議の様子を収録したビデオ。それは、プロメテウスへ飛び立つ前にクリスに見せようとバートンが持参したものだった。その映像の中で、自分が目撃したことを必死に説明する若き日のバートンと、今はすっかり頭も禿げ上がり、杖を頼りに歩く現実のバートン。その落差がソラリス探査プロジェクトの停滞の長さを物語る。プロジェクト存続の是非を巡る議論は、その当時から少しも前進していなかったのだ。

プロメテウスに到着したクリスは、荒廃という言葉で表すしかない船内の様子に愕然とする。通路に物が散乱し、複数の人間が協働している気配がない。85人を収容出来るこの宇宙船に残っていたのは、僅か3人の科学者だけだった。

電子工学者のスナウトと、天体生物学者のサルトリウス。クリスへの歓迎の言葉すら発しない二人の様子は尋常ではなく、何れも自室に他人が入ることを強く拒んでいる。しかも彼らの室内には、この船内に存在するはずのない人物(のようなもの)が隠されている疑いがあった。

そして、もう一人の物理学者ギバリャンがクリスの到着前に謎の自殺を遂げたことを二人から聞かされる。しかも、冷凍したギバリャンの遺体を安置した部屋にも誰かが出入りしている気配があった。更には、かつてクリスの同僚だったギバリャンが、その自殺の前に収録していた遺言とも言うべきビデオ・メッセージ。そこに映し出された彼は明らかに何事かに怯えていた。

着任早々に直面した異常な事態の数々に頭が混乱するクリス。自室でいつしか眠りに落ち、そして目覚めた時に、そこにいるはずのない人物の姿を見て驚愕する。それは10年前に自殺した妻・ハリーだった。プロメテウスに滞在していた多くの科学者たちが悩まされた「幻覚」とは、このような現象のことだったのか。

今目の前にいる「女性」の見かけはハリーそのものだが、本物がここに現れるはずがない。頭ではそう解っているのだが、妻にそうしていた時と同じようにクリスは「彼女」を抱擁してしまう。だが、「彼女」は本物ではないからハリーとしての過去の記憶は一切持たず、クリスが荷物に入れて来たハリーの写真を見て、これは誰かと問いかける。

あり得ない事態に直面したクリスは、ハリーを小型ロケットに乗せて宇宙の彼方に「追放」することを思い立つ。しかし、ロケットが飛び去った後に自室に戻ってみると、そこには再びハリーの姿が。ようやく話が少しずつ見えて来るのだが、それ自体が一つの生命体として知性や意思を持つ「ソラリスの海」は、どうやらそこに近づく科学者たち一人ひとりの深層心理に入り込み、その中にある物の姿を具象化して彼らの目の前に見せる能力があるようだ。スナウトの説明によれば、「ソラリスの海」との交信手段として強いX線を海面に照射した直後から、ニュートリノで出来たこのような「客人」が船内に現れるようになったという。

クリスの心の奥底にあった、今は亡き妻ハリー。そして、その後のシーンを通じて映画が暗示するのは、ハリーは嫁に来たもののクリスの母との折り合いが悪く、クリスがそこから守ってやれなかったことであるようだ。つまり、クリスが心の中に抱え続けて来た一番の痛み、他人には最も触れて欲しくない部分、キリスト教で言うところの「原罪」とはちょっと違うのだろうけれど、彼が生きている限りずっと背負い続けて行かねばならない固有の物を、ソラリスは目に見える形にして彼の前に送り届けたのだ。ならば、スナウトやサルトリウスが自室の中に隠している「誰か」も、彼らがそれぞれに背負って来た過去の痛みを具象化したものなのだろう。

「ソラリスの海」から送り込まれた「ハリー」。それは人間ではなく、ましてや甦った死者でもないのだが、科学者である筈のクリスは、やがて本物の妻に対するのと同じ愛情を持つようになる。一方の「ハリー」も次第に人間と同じような感情を持つことを学び始めた。そして、本物のハリーではないことに「彼女」自身も苦しみ、自殺を試みたりもするのだが、人間ではないから直ぐに蘇生してしまう。

「彼女」が本物のハリーではなく、クリスの心の奥底に封印されて来た重い過去を具象化したニュートリノの集合体に過ぎないことは、今後も変わりようがない。そうだとわかっていても堰き止めることの出来ない相手への愛。それをどう考えたらよいのか。決して払拭することの出来ない自分の過去と、我々はどう折り合って生きればいいのか。更に視野を広げれば、ソラリスという地球外生命に対して人類はどのように接するべきなのか。画面の中に色々な暗示を散りばめながら、タルコフスキー監督は私たちに様々な「問い」を投げかけ、登場人物を苦悩させ続けるのだが、それらに対する答は一切ないといっていいだろう。実に何とも「救われない」映画なのである。

考えてみれば、共産主義を奉じるソ連という国で作られた映画だ。登場人物が愛に苦しみ、救いを求めても、そこで神を語る訳にはいかないのだろう。それに、クリスの目の前に送り込まれた「ハリー」をどう定義するかにもよるが、それを限りなく人間に近いものと考えるならば、神でもないソラリスが「造物主」になってしまうのに、そのことに対しても映画では特に触れることがない。そんな風に神がいないから、登場人物は苦悩を続けるしかないのだ。これでは「救われない」のも、むべなるかな。そう思うと、この映画で使用されている唯一の音楽がバッハの教会音楽「我汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ」であるのも、実によく出来た逆説と言うべきなのかもしれない。

タルコフスキー監督は、科学者のクリスにこんなセリフを吐かせた上で、映画をラストシーンへと誘導していくのだが、このあたりの構成は見事である。

「君はそろそろ地球に帰った方がいい。」というスナウトのセリフに続いて映し出される緑の水草。クリスが再び踏んだ故郷の土。変わらぬ実家の姿。父との再会。そして、なぜか許しを乞うように父の足元に跪くクリス。だが、カメラがその様子を俯瞰しつつ上空へと舞い上がるにつれて私たちが知ることになる衝撃の事実・・・。本当に最後の最後まで謎に満ちた映画である。(それにしても、バッハのBWV639は何度聴いても素晴らしい!)

この映画が世の中に送り出された1972年。それが、冒頭に記したSALT 1のように米ソ間でのデタント(緊張緩和)が始まった時期であることを深読みしているとキリがないのだが、少なくとも今よりは明確なイデオロギー対立の時代であったことは言うまでもない。そんな時代に、

● 地球外生命へのコンタクト方法に道徳は必要か否か、

● 本物の人間ではない「ハリー」への愛は成り立つのか、

● 個々人が抱く愛はなぜ人類愛や地球愛へと演繹して行かぬのか、

などを格調高く問いかける映画が作られていたことは、注目に値するのではないか。鉄のカーテンの向こう側であるにせよ、地球外生命であるにせよ、自分たちとは異なる相手とどうやって共存して行けばいいのか、そのことについての真摯な模索があったと考えることは出来ないだろうか。

米ソ間の戦略核兵器制限交渉は、核兵器の運搬手段や複数弾頭化も制限の対象に加えた1979年のSALT 2の調印へと発展するのだが、同年に起きたソ連によるアフガニスタン侵攻に反発した米国議会がそれを批准しないまま、1985年に失効。そして1991年にはソ連そのものが消滅してしまったが、その後もイデオロギー対立とは異なる図式の中で、核兵器は今なお主要国にとって安全保障の最後の切り札である。

他方、米ソ間のデタントと並行して核拡散防止条約(Treaty on the None-Proliferation of Nuclear Weapons “NPT”)が1970年に発効したものの、核兵器保有国のインド・パキスタンは加盟せず、イスラエルは核の保有を肯定も否定もしていない。そして北朝鮮は1993年に同条約から脱退し、国際社会を敵に回して核武装への道を進んでいる。加えて、主に経済のグローバル化への反発から偏狭なナショナリズム・排外主義が世界各地で跋扈し、地球外生命どころか異民族や異教徒を敵視してテロが横行する世の中になってしまった。そうなると、核兵器の密輸が大いに懸念されるところである。

そう考えると、果たして『惑星ソラリス』を「一昔前の地味なSF映画」と言う資格が私たちにはあるのだろうか?「飛び道具」で花火遊びに興じる某国の様子を見るにつけ、またそれに対して一枚岩での対応が出来ない関係各国の醜い思惑の数々を見るにつけ、今の私たちがよほど品下がる時代の中にいることに「救いのない」思いを抱いてしまうのは、私だけではあるまい。

アメリカの暗部 [映画]

1950年代の半ばに生まれた私の世代にとって、アメリカ合衆国というものを子供なりに認識するようになったのは、やはりテレビ番組を通じてのことだろう。

記憶に残っているのは1960年代に入ってからのものだが、西部劇やらアニメなどの米国製の番組が、今から思えばゴールデンタイムにテレビ放送されていた。そして、そこから子供心にも感じ取ったのは、広い国土と強力な機械文明、そして人々の豊かな暮らし。何につけても世界で一番の国アメリカというものだった。

その次に私が「アメリカ」を意識したのは、1963(昭和38)年11月23日、すなわち勤労感謝の日の朝のことである。その日は通信衛星による日米間での初のテレビ伝送実験が行われたのだが、それによって日本に届けられた最初のニュースが、現地時間11月22日の12:30に起きたケネディ大統領暗殺の速報だったのだ。当時小学校一年生だった私は、世界で一番の国の大統領が銃によって殺されたという報せに世の中が大騒ぎだったことを、なぜかよく覚えている。

その米国が長年抱えてきた問題は、JFK暗殺事件に象徴される銃の存在だけではない。19世紀の中頃に国を二分した南北戦争を経た後も、人種差別、とりわけ黒人への差別が国の中に根強く残っていたのだ。

例えば1890年代に南部の州では白人と黒人で乗車する鉄道車両を分離する法案を可決。これに反対する人々が裁判を起こしたが、連邦裁判所は「公共施設での黒人分離は人種差別に当たらない」との判決を出して、白人と黒人を分離することを合法化した。学校や図書館、ホテル、レストラン、公共交通機関などで、黒人は白人と同じ場所にはいられない。私は史実をあまり認識していなかったのだが、そんな枠組みが19世紀はおろか第二次大戦後もなお、米国には存在していたのだった。

1920年代にジョージア州の黒人の家庭に生まれ、綿花の農園で奴隷のような扱いを受けていた少年セシル・ゲインズが、農園での暮らしに絶望して外の世界に飛び出す。ある出来事がきっかけでセシルは執事としての教育を受けることになるのだが、ホテルのボーイとして働くうちに評判を上げ、やがてホワイトハウスの執事へと声がかかる。

ドワイト・D・アイゼンハワー(在任’53~’61)、ジョン・F・ケネディ(同’61~’63)、リンドン・ジョンソン(同’63~’69)、リチャード・ニクソン(同’69~’74)、ジェラルド・R・フォード(同’74~’77)、ジミー・カーター(同’77~’81)、ロナルド・レーガン(同’81~’89)。34年間で7人の大統領に忠実に仕えた黒人執事のセシル。その間に、二人の息子は、そして愛する妻グロリアは・・・。

ユージン・アレンという実在の人物をモデルにしたという映画『大統領の執事の涙』(原題: Lee Daniels’ the Butler)は、黒人の視点から米国の戦後史を描いた、見応えのある映画である。冷たい雨が降る3月最初の日曜日。家内と二人、都心の映画館でじっくりと鑑賞することになった。(それにしてもこの邦題は、日本語として何ともいただけない。)

先に述べたように、映画の中でセシルのホワイトハウス勤務が始まったのは、私がこの世に生を受けたのと同じような頃だから、私が’60年代以降のテレビ番組を通じて見聞きしたアメリカは、セシルがホワイトハウスで滅私奉公していた頃のアメリカということになる。だがそれは、あくまでも白人文化としてのアメリカだったのだ。子供の頃の私が知る由もなかった本当のアメリカ、それは南部の州へ行けば人が肌の色によって座る場所を分けられる、往年の南アフリカ共和国のような社会だったことを、この映画は改めて教えてくれる。

執事として一切の私情を封印し、「白人向けの顔」で忠実に勤務するセシルと、そんな父親の姿に反発して公民権運動へと身を投じる長男。そして葛藤を続ける二人を目の当たりにしながら一国民として兵役を志願し、ベトナムへと赴く次男。映画は三者三様の男の生き方と家族の絆を描きながら、人種差別という建国以来の宿痾に悶え苦しんできた戦後のアメリカ合衆国そのものを描こうとしている。

アイゼンハワーの時代の1957年、公立学校での人種隔離を違憲とする判決が最高裁から出ていたにもかかわらず、アーカンソー州知事が公立高校への9人の黒人学生の入学を拒否。国内が騒然とする中、最後には大統領が空挺部隊を動員して黒人学生を護衛し、入学させるという事件が起きた。

8年ぶりに民主党が政権を奪回したJFKの時代は、南部各州の人種隔離に関連した一連の法律の見直しが進められ、黒人の公民権運動に対して一定のリベラルな政策が打ち出された。そんな気運の象徴が’63年6月の、キング牧師らに率いられて人種差別・隔離の撤廃を求めた20万人の「ワシントン大行進」だろう。(この時のキング牧師の”I have a dream”という演説はつとに有名だ。)

だが、その年の秋にJFKは凶弾に倒れる。後を受けたジョンソン政権は、いわゆる北爆を始めてベトナム戦争に本格的に関与する一方、公民権運動には理解を示し、1964年の夏に公民権法が成立。これにより、法の上での人種差別・隔離はなくなったことになったのだが、この日を以て人々の心から一切の人種差別がなくなった訳では決してなかった。その後も暗躍したKKK(白人至上主義者の結社)や、キング牧師の暗殺(1968年)などは、この映画の中でも触れられている。

(暗殺されたキング牧師)

レーガン政権を最後に、大統領の執事の職を辞したセシル。もう「白人向けの顔」を作る必要もなくなった彼は、心の奥底に長年しまい続けて来た本当の自分を少しずつ出していくのだが、その中で呟く一つのセリフが、実に重い。

「アメリカという国は、他国の歴史に難癖をつけるくせに、自国の暗部には目をつぶる。」

よくぞ言った。そしてそれは人種差別という問題に限らない。銃規制一つとっても、他国のことをあれこれ言う資格が彼の国にはあるのかと言いたくもなる。

セシルは年老いた一人の黒人として、最愛の妻グロリアと余生を過ごす。そして2008年の暮になって、その彼に何が待っていたか、そこから先はネタバレになるから、ここまでにしておこう。

映画を見終わって、改めて思う。人種差別という米国社会の宿痾の、何という重さと痛ましさ。それとの格闘にかくも長い年月を費やし、かくも多くの血を流さざるを得なかったことの、何という愚かしさ。 そして、そんな体たらくではあるが、政府と国民によるかくも長き悪戦苦闘の現代史に光を当てて、こんな映画を作り上げられるところもまた、他ならぬアメリカなのだろう。

それはまた、映画を観ている私たち自身への問いかけとして跳ね返って来る。

私たち戦後の日本人は、より良い社会の実現のために何と戦い、どんな代償を払って何を成し遂げたのだろうか。

現代史とは私たち一人一人に直接つながっているものであることを、解りやすく教えてくれる作品。これはおススメ。

「美味しい」ということ [映画]

2012年の何月現在かは知らないが、ある統計によると日本全国には計8,400軒近い数のフレンチ・レストランがあるそうである。そのうち東京には1700軒強が集まっていて、人口10万人あたり13軒との計算になるという。日本の中にある外国料理のレストランの中でも、フレンチが占める割合はきっと上位にあるのだろう。

結婚式の披露宴に招かれると、食事は大抵がフランス料理だ。また、ビジネスでも外で公式な会食という時は、フレンチになることが多い。いずれの場合もたいそうなご馳走で、今時の目線でいうと、摂取カロリーも気になるところだ。私たちのように、たまにしかフランス料理を食べない人間はともかくとして、本場フランスでは、皆が毎日あのような食事をとっているのだろうか。それも、偉い人たちの場合は。

1981年5月にフランス第五共和政下の第4代共和国大統領に就任したフランソワ・ミッテラン(1916~96)は、7年後の大統領選挙で政敵ジャック・シラクを下すと、政権の第二期が始まる時に、大統領専属の料理人としてダニエル・デルプシュという女性を雇ったという。それは、料理人としての華麗なる履歴とは無縁の女性だった。

彼女はフランス南西部ペリゴール地方に生まれ育ち、主婦になるまで料理をしたこともなかった。だが、以後は祖母や母から伝えられた家庭料理に腕を磨き、やがて料理学校を兼ねた小さなレストランを開くようになる。更には米国の料理学校でフランスの家庭料理を教えて評判を上げた。素朴な日常食を作れる料理人を求めていたミッテラン大統領にそんな彼女を推薦したのは、あのフランス料理界の大御所、ジョエル・ロブションであったという。

1988年から2年間にわたる、エリーゼ宮での彼女の活躍を描いた映画『大統領の料理人』が、今月から上映されている。我家は普段、フランス料理には殆ど縁がないのだが、エリーゼ宮の厨房が出て来ることに興味を誘われて、日曜日に家内と見に行くことにした。台風18号の接近で外は時折強い雨が降っていたが、そんな天候なら逆に人出も少なく、映画館で並ぶこともないだろう。その読みが当たって、銀座の映画館で席を取るのは楽勝だった。(以下、多少のネタバレあり。)

ペリゴールの田園風景の中を公用車が疾走するシーンから、この映画は始まる。その田舎で農場を営んでいたオルタンス・ラボリの前に現われた、フランス大統領官邸からの急使が、彼女をエリーゼ宮へと送り届けている最中である。

オルタンスが初めて足を踏み入れてみると、エリーゼ宮の厨房には料理長以下30名の料理人が働き、海外からの国賓を大統領が迎える場合の饗宴は彼らの役目。オルタンスが受け持つのは、そうした公式の会食がない場合の大統領の日常食と、大統領が近しい人々を招いた時の食事だった。人数は直前まで知らされず、大統領に直接好みを聞くことも許されない。だが、メニューは事前提出。それに食材の調達にも沢山の決まりがあった・・・。

第一、料理長が仕切る主厨房は完全な男性社会だ。そこへ、宮廷史上で初めて女料理人が「鶴の一声」でやって来た。しかも、一流レストランで名を上げた経歴もない。どこの国でも、料理人の世界というのは一種独特であるようだが、エリーゼ宮の厨房でも、彼女に対する嫉妬や冷ややかな目、そして非協力的な態度にオルタンスは早くも直面することになる。

旧弊を打ち破るということは、どんな世界でも大変なことなのだろう。まして舞台は伝統あるエリーゼ宮の中だ。主厨房の誇り高き料理人たちとの葛藤。官邸スタッフのいかにもフランス的な官僚ぶり。オルタンスの孤軍奮闘。そして彼女の実力を素直に認めて行く若き助手。宮廷の中の様々な人間模様がユーモアたっぷりに描かれていくのだが、それだけに留まらないところがこの映画の魅力だ。

ストーリーは、大統領の料理人としてのオルタンスと、その職を辞した後に選んだ、舞台も登場人物も全く異なる次の職場での彼女の姿とを交互に描きながら、まるでDNAの二重螺旋のように進行していく。宮廷内での出来事が次の職場での出来事の伏線であったり、その逆のエピソードも登場したり。そのあたりは、よく構成が考えられている。そして、そうした場面の数々を通じて私たちが共感を持つのは、どこへ行ってもベストを尽くす料理人の姿勢と、その料理を通じて「美味しい」ということを人と分かち合えることの素晴らしさなのだろう。

それは、食材の贅を尽くすということでも、技巧を凝らすということでもない。料理人は、相手が欲するものに想像を巡らせ、その時々の条件下で得られる最高の食材を選び、それらの持ち味を活かした「美味しい」料理に手間をかける。その料理を食べる人は、その「美味しさ」を引き出してくれた料理人の腕と、そこに込められた真心をたたえる。薀蓄はなくていい。彼らのまあるい笑顔が、料理人にとっては最高の賛辞なのだ。エリーゼ宮の厨房も、オルタンスが選んだ第二の職場でも、そして家族を前にした世界中のお母さんたちも、それは皆同じはずである。

しかも、その「美味しさ」は人と分かち合っても決して減ることはなく、むしろ人の数だけ増えていく。それこそが、「美味しい」ということの素晴らしいところなのだ。だから、古今東西、人類は「美味しい」料理を作ることに夢中になってきた。

そして、人類のそのような姿を最もよく体現しているのが、この映画に登場する大統領フランソワ・ミッテランその人なのだろう。

フランス社会党の第一書記として1981年の大統領選挙に勝利したミッテラン。法定労働時間の削減や有給休暇の拡大、死刑の廃止、民間企業の国有化など、一連の社会主義政策を実行するのだが、昔からコチコチの社会主義者だったのかというと、それが一筋縄ではいかない。

戦前の彼は極右政党に属していた。第二次大戦中は親ドイツのヴィシー政権に参画して勲章までもらっている。だが、その後は対独レジスタンス運動に身を転じ、ロンドンにいたド・ゴールの臨時政府に参加。そして戦後のアルジェリア独立運動に対しては鎮圧派だった。そんなミッテランが左派に転じたのは60年代のことである。

実在の料理人ダニエル・デルプシュがミッテランに仕えた1988~89年。それは政権第二期の始まりだが、第一期の終わり頃にはジャック・シラク首相の右派内閣が成立。大統領が左派で内閣が右派の「コアビタシオン」(保革共存)という、何事も思い通りにならない状態が続いた。だが、そのシラクとの決戦をしぶとくも制してミッテランは再選を果たす。そして翌1989年はフランス革命二百周年。その革命記念日当日にパリで開かれた先進国首脳会議(いわゆるアルシュ・サミット)を主催している。女性料理人デルプシュが勤めていた頃の大統領官邸は、多忙を極めていたことだろう。

映画の中で、オルタンスと直接話す機会の出来たミッテランが彼女に託したのは、「素朴でいいから、懐かしさや温かみのある料理」だった。子供の頃から料理の本が好きで、フランス各地の伝統的な家庭料理を彼はこよなく愛していたという。そういう意味での美食家だった。とりわけトリュフが好物だったようだ。

政治思想上の変節の数々と美食、そして女性関係。社会主義者にしてエピキュリアンというミッテランのこの上ない人間臭さに、私たちはどこか魅せられてしまう。(レジスタンス時代の同志だった正妻の他に、同じぐらい長い付き合いの愛人が彼にはいて、隠し子をもうけていた。そのことをマスコミに突っ込まれても、「それが、何か?」と答えて平然としていたというエピソードは、つとに有名である。)彼が「フランス最後の国父」として今も国民に親しまれている所以なのだろう。

そんなミッテランから笑顔で「あなたの料理は、まさに私が求めていたものだ。」と言われたら、オルタンス・ラボリ、いや、実在のダニエル・デルプシュにとっては料理人冥利に尽きたに違いない。

「飾らない家庭料理」というのに、「牛肉のパイ包み」や「サーモンのファルシ」、それにデザートがサントノーレとはお昼から何とも凄いなと圧倒されつつ、映画を見終わった後に、家内も私も頭の中をよぎるのは、やはり食べ物のことだ。

さて、今夜は何にしようかと話しながら、雨上りの銀座を二人で歩いた。

かつてそこにあった危機 [映画]

1968(昭和43)年8月21日というと、私が小学校6年生だった年の夏である。

遡ってカレンダーを調べてみると、その日は水曜日だった。天気がどうだったのかは覚えていないが、いつものように午後から学校のプールで泳いでいたのだから、太陽の輝く暑い夏の一日だったのだろう。

区立の小学校で、夏休みの間開かれていたプール学校。その日の当番はよく太った教頭先生だった。なぜそんなことを覚えているかというと、終了時刻が来て私たちがプールから引き揚げる時に、先生の席にあったトランジスタ・ラジオが伝えた臨時ニュースの内容を、大きなお腹を揺すりながら私たちに伝えてくれたからだった。小学校6年生といえば社会科で世界の国々のことを少しばかり学ぶ頃だから、海外から飛び込んできたそのニュースも一つの生きた教材になると、教頭先生はそう思われたのだろうか。

それは、東欧のチェコスロヴァキアに対してソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍が前夜に軍事介入を始めた、という臨時ニュースだった。その年の1月から始まっていた政治の自由化の動き、いわゆる「プラハの春」をソ連が戦車で踏み潰した事件である。(もちろん先生はその時、もっと平易な言葉で説明してくれたに違いない。)

当時は米ソの対立が激しく、世界中のいたる所が東西冷戦の構造下にある、今から思えば緊張感の強い時代だった。日本を含む西側世界では「共産主義の脅威」が語られ、事実「鉄のカーテン」の向こう側は万事秘密主義で、子供心にも不気味な存在だった。(チェコスロヴァキアへの軍事介入も発生は現地時間で8月20日の深夜だったのだが、東側はだんまりを決め込み、西側社会がそれを知るまでには時間が必要だったのだ。)

東西両陣営とも、核兵器を相手に向けて睨み合う。だが本音では「第三次世界大戦」は避けたい。そんなチキン・レースのような冷戦の中で両陣営がしのぎを削ったのが、諜報活動だった。

そんな時代背景のもと、’70年代初頭の英国を舞台に、同国の諜報機関MI6の幹部の中に潜むKGBの「モグラ」(=二重スパイ)を炙り出せ、という密命を背負った一人の男の活動を描いたのが、今公開中の映画『裏切りのサーカス』 (原題は”TINKER TAILOR SOLDIER SPY”)である。日本語の題名は何ともいただけないが、「サーカス」とはMI6の別名で、その元職員だったジョン・ル・カレによる同名のスパイ小説を映画化したものだ。

渋い。その一言に尽きるかもしれない。

登場人物は人生に疲れたような表情をした中年以上の男たちばかりだ。地味な背広を着て、情報収集・分析という地味な仕事を積み重ね、目立たぬように動く。そして自らが殺しや誘拐に手を染めることはしない。要するに、ジェームズ・ボンドなどとは正反対の世界なのだ。だから、派手なアクションや最新の秘密兵器、そしてボンド・ガールなどを期待する向きにはお奨めしない映画である。(もちろん、「殺し」のシーンや女性の登場が全くない訳ではないが。)

調査をコツコツと進める地味なシーンの連続で、ストーリーは理詰めだ。多数の人物が登場して、彼らの間の人間関係が頭に入っていないと話の展開に追いつくのが難しい。細かい説明もなしにシーンが次々に飛んでいく。そうなのだが、実は画面の中に次の展開への小さなヒントがさりげなく置かれたりしていて、そういう「三を聞いて十を知れ」みたいな謎めいたところが、逆に知的好奇心をくすぐってくれる。

とりわけ、何度も繰り返し出てくるMI6のかつてのクリスマス・パーティーのシーンが鍵だ。何年も前の、MI6の古き良き時代を懐かしむという意味で出てくるのだが、全てのストーリーのエッセンスがこのシーンに凝縮されていて、そこに立ち戻るたびに真実解明のヒントがほのめかされる。よく計算された構成と言うべきだろう。

それにしても、実力のある俳優を並べたものだ。人を心底信用しない仕事を長年続けてきた、そのことで染み付いた翳が顔にも背中にも出ている、そんな男たちを体一つ、表情一つで演じるのは並大抵のことではないだろう。しかもその地味な背広姿が実にキマッていて、同年代の私などは、こういう男の渋さと翳りに憧れてしまう。

渋さといえば、この映画にはすっきりと晴れた青い空が出てこない。ロンドン、ブダペスト、イスタンブール、パリ┅。舞台がどこに飛んでも、頭の上はヨーロッパの沈鬱な冬の曇り空ばかり。それが、この映画の持ち味と実に良くマッチしている。そう、大人というのは、敢えて苦いコーヒーを飲む生き物なのだ。

時代設定が’70年代の初頭だから、諜報部員たちの仕事場もまだ固定電話とテレックス、新聞の切り抜き、オープン・リールの録音機というアナログの時代。だがそれだけに、彼らのコツコツとした作業の積み重ねによるストーリーの展開に、人間としての確かな手触り感がある。そして、それを実力派の俳優たちが思いっきり渋く演じているのだ。こうした極めつけの大人の映画に出会ってしまうと、CGで荒唐無稽な映像を作り、暴力と破壊と安っぽい正義感ばかりの凡百のハリウッド映画が、何と子供じみて見えることだろう。

原作となる小説は1974年に発表されたそうだが、それに先立つ’50年代から’60年代初頭にかけて、実際に英国ではキム・フィルビーというソ連の二重スパイがMI6に入り込んでいた。フィルビーはケンブリッジ大学に在学中からソ連のエージェント入りし、MI6では長官候補にまで登りつめた男だった。彼の暗躍で英国の対ソ諜報活動は大きな打撃を被ったのだが、彼の他にケンブリッジ大卒の人材が何人もソ連のエージェントになったように、当時はマルクス・レーニン主義への信奉者がインテリ層にも数多くいた時代だったのだ。

「ベルリンの壁」が壊され、ソ連が崩壊してから既に20年以上が経ち、今の私たちにとって冷戦時代は遠い過去になった。共産党が一党支配している国々でさえ、今は「市場経済」の仕組みを取り入れて金儲けに必死である。そんな中、スパイの世界の複雑な謎解きを楽しみながら、「共産主義の脅威」と隣り合わせだった時代を思い出してみるのも、たまにはいいかもしれない。

なお、「プラハの春」が踏み潰された’68年8月の軍事介入の2ヶ月後、メキシコシティーで開催されたオリンピック大会で、チェコスロヴァキアの女子体操チームは、共産主義の象徴である赤色を避けて濃紺のユニフォームを着用。民主化運動を支持していたために事件発生後は十分な練習環境になかったベラ・チャスラフスカが、圧倒的な強さを見せて個人総合優勝を遂げている。

私の周囲の大人たちはみなチャスラフスカを応援していた、というのが今も残る小六の秋の記憶である。

不器用な二人 [映画]

日本人の平均寿命が男性79.6歳、女性なら86.4歳という時代。満60で会社を定年になったとして、その翌日から始まる日々を「余生」と呼ぶには、まだちょっと早すぎるかもしれない。

高校を出てから42年間ずっと仕事一筋で、それも「職場の鑑」と呼ばれるほどきっちりと仕事をしてきた或る男が、いよいよあと一ヶ月で定年を迎え、その早すぎる「余生」が始まろうとしている。

真面目で一途に生きてきた分だけ気難しさがあるのは、自他共に認めるところだ。いつもどこか不機嫌な顔をしているし、職場の同僚にもつい自分と同じ厳しさを求めてしまう、そこにちょっと煙たさがある。

そうしたことに自覚がないわけではない。わかってはいるが、仕事を全うするために、これまでは家庭の中でもその気難しさで押し通してきた。妻には苦労をかけたとも思っている。だから、定年になったら一緒に旅行でもして、口下手で不器用ながらも、妻をねぎらってみようか。

ところが、そんな話を妻にもちかけようと思いながら帰宅した男の前で妻が切り出したのは、夫がやっと定年になったのだから、これから自分は看護師の仕事を始めたいという話だった・・・。

日曜日に家内と二人で見に行った映画 『RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ』 は、そんなところからストーリーが始まった。主人公は、富山県東部を走るローカル私鉄、富山地方鉄道のベテラン運転士、そして妻は結婚を機に看護師の仕事を辞めて家庭に入り、その後も母親の介護があったりしたので働くことを長い間諦めていた、という設定である。

定年後は妻とのんびり暮らそう。そんな日々がすぐ目の前に迫っていたのに、妻が仕事を持つと突然言い出し、妻のその思いが理解できない自分との間で喧嘩になって、妻は家を飛び出してしまう。しかも離婚届までが用意されていた・・・。あれよあれよという間にそんな展開になってしまったことは、男にとって大きなショックであったに違いない。

だが、男が思い描く「定年後は妻とのんびり」という図式の中で、妻は引続き自分にとって都合のいい「家政婦さん」になってはいなかったか。もし、この先の人生を全て余生と呼ぶのなら、自分がこんな風に余生を過ごしたいと思うのと同じように、妻には妻の余生のプランがあってもおかしくない。自分の人生に残り時間がまだあるならば、過去の経験を活かした仕事を持ってしっかり働きたい。それだって立派な余生の過ごし方ではないか。

そのことが解りあえずに来たのは、二人のそれぞれに原因があったのだろう。「愛を伝えられない大人たちへ」というサブタイトルは、長い間夫婦でありながら互いの思いがすれ違うばかりだった二人の、これまでの不器用な生き方を暗示している。

家を飛び出してまで仕事に就いた妻の行動をなかなか理解できなかった男だが、ある出来事をきっかけに、妻が強い使命感を持って仕事に取り組む姿を目の当たりにして、初めて気づく。それは42年間生真面目に勤め上げてきた彼だからこそわかることだった。自分の仕事に真摯に取り組む人間の姿とは、何と尊いものだろう。長年家を守ってきた妻にも、そうやって一生懸命になれる仕事があったのだ・・・。

妻への優しさ、夫への思いやり・・・そんな言葉では括りたくない思いがある。これから余生が始まろうとする時に、この夫婦が互いに傷つきながら模索したものは、それぞれが何を生き甲斐にしてこれからを生きるか、人としての尊厳とは何か、それをお互いにどうやって尊重し合えばいいのか、そういうことではなかっただろうか。そして、そこにたどり着くまでの二人の不器用さは、人間誰もが大なり小なり持っているものなのかもしれない。

職場に戻る妻を乗せた車を、男が鉄道員としての敬礼姿で、黙って見送る。このあたりのカメラワークが実に巧みだ。雨に濡れた男のその背中が、ちょっと泣かせる。

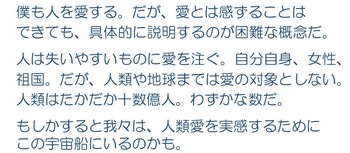

この夫婦が若い頃に二人して歩いた、桜の咲く小高い丘。あれは富山市の呉羽山だろうか。二人が二人でなくなってから、それぞれが一人だけで同じようにしてそこを訪ねるシーンが切ない。そう、地味な作風ながらしみじみとした味わいのあるこの映画に、いかにも日本らしい淡色の彩りを添えているのが、自然の豊かな富山県の美しい景色と、その中をトコトコと走るローカル電車なのである。

大学を出て社会人になった私が、その駆け出しの3年間を過ごしたのがこの富山市だった。だから、早春になお純白の雪を抱く立山連峰や剱岳を背景に、富山地方鉄道の電車が常願寺川の鉄橋を渡るシーンなどを見せられると、私は殆ど条件反射のように胸がキューンとなってしまうのだ。富山は本当にいい街で、多くの人々にお世話になった。その3年間については、楽しかったことしか覚えていない。

映画に出てきた呉羽山から小さな峠を一つ隔てて南側に、テレビ塔の立つ城山というやはり小高い丘があって、当時はそこが私のお気に入りの場所だった。秋のよく晴れた日など、日の出の少し前に独身寮からそこまで出かけていって、朝日にシルエットになった北アルプスの峰々を、目を凝らして眺めたものだ。それもまた、懐かしい思い出である。

家内と一緒に見に行って、今日はよかった。しみじみとそう思える映画だった。そして、久しぶりにまた、あの懐かしい富山へ行きたくなってしまった。

雪はもう、降り始めただろうか。

国王からのメッセージ [映画]

1936(昭和11)年というと、日本ではニ・二六事件のあった年である。

雪の帝都に軍靴を響かせたあのクーデターが起きる一月ほど前、英国では王位の継承が重々しく行われていた。在位26年に及んだ国王ジョージ5世が1月20日に70歳で病没。その長男であるプリンス・オブ・ウェールズ(当時41歳)が直ちに王位を継いだ。エドワード8世の誕生である。

だが、この新しい王の存在は、英国にとっては頭痛の種であった。皇太子の時代から、気さくな人柄で大衆の中に自ら入り込んで行き、人々と気軽に言葉を交わすなど、王室のイメージを大衆にも親しみやすいものにした人気者であったのはいいとして、独身で、様々な女性との噂の絶えない屈指のプレイボーイで、交際相手に問題を抱えたまま王になってしまったのである。

問題の相手とは、ウォリス・シンプソンという米国人女性であった。交際は即位の5年前から続いていたという。過去に離婚歴があり、交際当時も人妻であったのだが、皇太子はどんどんと魅せられていき、遂にはウォリスを無理やり離婚させて妃に迎え入れようと画策するまでになった。国王になってもその思いは変わるどころか、つのるばかりであったという。

(エドワード8世)

だが、英国国教会では離婚はご法度である。国教会の首長を兼ねる国王が、離婚歴のある女性を現在の夫と更に離婚させて自分の妃にするなどという行為は、国教会のみならず国民にとっても受け入れられるものではなかった。エドワード8世個人の問題が公の問題に発展すれば総選挙は避けられず、王室の存在そのものが争点になってしまう危険さえある。国王の地位を全うするのか、ウォレスとの恋を選ぶのか、時のボールドウィン首相は国王に決断を迫り、エドワード8世は退位を決意する。

この年の12月11日の夜、BBCのラジオ放送で、エドワード8世は後世に名を残す退位のメッセージを読み上げた。

「・・・私が次に述べることを信じて欲しい。愛する女性の助けと支えなしには、自分が望むように重責を担い、国王としての義務を果たすことができないということを。・・・」

「王冠を賭けた恋」として有名なこの出来事によって、英国は再び新しい国王を迎えることになった。エドワード8世の弟でヨーク公のアルバートが即位。王としての名前は「ジョージ6世」である」。

だが、この新国王も大きな不安を抱えていた。幼少の頃から重度の吃音症に悩まされ、人前で話すことが大の苦手だったのだ。そのため、表に立つような仕事は好まず、海軍に仕官して地味な仕事をしていた。そんな彼が、よりによって兄が「色恋沙汰」を理由に退位したために王位に就いてしまったのである。

「王になる準備など何もしたことがない。海軍将校以外に、自分はこれまで何もやったことがない人間なんだ。」

兄の退位が発表される前日に、彼はそう言って泣きじゃくったという。

ジョージ6世はヨーク公時代に伯爵家の娘・エリザベスを妻に娶っていた。(二人の間に生まれた長女が、現エリザベス女王である。) エリザベス夫人は、吃音症を理由とする夫の演説への苦手意識を何とかしようと、言語障害の様々な専門医に相談するのだが、その過程で巡り合ったのが、医師ではないがこの問題の「専門家」を自称するライオネル・ローグというオーストラリア人だった。

吃音症の原因は肉体的な欠陥ではなく心理的なストレスにあるとするライオネルの治療法は独特で、ジョージ6世が子供の頃から抱えてきた「心の壁」を開かせようと、「王にだけはなりたくなかった男」の内面に入り込んでいく・・・。

今年、アカデミー賞を殆ど総なめにした映画『英国王のスピーチ』は、このジョージ6世とライオネルとの人間関係を描いた、大変に興味深い作品である。

心ならずも王になってしまったジョージ6世。だが時は風雲急を告げ、1939年9月1日のドイツ軍によるポーランド侵攻開始を受けて、英国はドイツに宣戦を布告。第二次世界大戦の火蓋が切って落とされた。大英帝国国王は、国民に対して重要なメッセージを自ら送らなければならない。それがこの映画の最大の見せ場なのだが、詳細は見てのお楽しみである。

作品全体に対する評価も、個々の俳優の名演ぶりについても、世の中には既に数多くの論評がリリースされているので、ここでは割愛したい。それにしても、この映画は実話に基づいたものだというから、まさに事実は小説よりも面白いと言うほかはない。

映画の中で、先王にして父親のジョージ5世が、ラジオのスピーチ原稿を手にしながら吃音に苦しむヨーク公を叱りつけながら、

「今や国王は国民のご機嫌取りをしなければならん時代なのだ。」

と呟くシーンがあった。

実際にジョージ5世の治世(1910~36)は、ヨーロッパが史上初の世界大戦を経験して英国自身も大きく傷つき、ヴェルサイユ条約を支配した「民族自決」のコンセプトに基づいて新たに独立する国々が増えていった時代である。王室は、戦時にあっては国民を鼓舞しなければならず、戦後は海外の領土が反英的になることを防ぐために植民地や自治領を歴訪しなければならなかったようだ。そして1930年代にはラジオ放送が始まった。

「君臨すれども統治せず」が立憲君主制の要諦だが、その枠組みを踏まえつつ、「国王」という役割を担う人間による直接のメッセージを、リアルタイムで国民や海外諸国に届けることが求められる時代が始まっていたのである。

共和制という理念をつき詰めて王室をすっぱりと廃してしまった国々、あるいは最初から王室なしで建国した国々とは違い、今も立憲君主制をとる国々は、民主主義に基づく議会政治と折り合いながら王室という伝統的な「その国のかたち」を残してきた。そういう国々の国民にとって、王室の存在とはなかなか曰く言い難いもので、普段は気にもしていないが、何かの時には心の拠り所になり得るものだ。

今般の日本の大震災に際して、天皇陛下からはしみじみとしたお見舞いのメッセージがテレビを通じて国民に発せられた。一人の日本人として私の胸の中には深く響くものがあり、それを外国人に対して英語で的確に説明することは到底できそうにないのだが、この映画の中でジョージ6世が国民に向けて発した対独宣戦に際してのメッセージを、当時の英国民がどんな風に受け止めていたのか、同じ立憲君主制の国の人間として、その「曰く言い難い」部分に想像を膨らませてみたくもなった。

言葉とは、人類だけが持つ偉大なものだ。様々な新しいメディアを通じて、ぶつ切りのようなメッセージばかりが飛び交うような時代になったが、大きな国難に直面しているからこそ、そうした言葉の持つ重みというものを改めて認識したいものである。

50歳の出発進行! [映画]

「大人になったら電車の運転士になりたい。」

初めてそう思ったのは、私が小学校に上がった頃のことだ。

その前年、父の転勤で一家は現在の富士市から関西の宝塚市へと引越しをしていた。そして私が小学生になると、宝塚から池田まで阪急宝塚線の電車通学が始まった。何しろ昭和30年代後半のことである。宝塚線の沿線風景といえば、造成中の宅地と一面のキャベツ畑ぐらいのものだった。

小学校も低学年のうちは下校時刻が早い。平日のお昼過ぎ、下りの宝塚行き電車はガラガラで、運転席のある先頭車両からの眺めは、私たち小学生が殆ど独占しているようなものだった。当時はまだ自動踏切ではなく、踏切小屋で鉄道員が赤や白の旗を振っていた時代。運転士がそうした踏切や信号の一つ一つを指差し確認しながら電車を走らせていく、その様子を私は毎日後ろから見つめていた。そして、いつかは阪急の運転士になりたいと思っていたのである。

それから歳月は流れ、大人になった私は結局鉄道員にはならなかったが、54歳になった今も、そんな子供心をどこかに残したまま私は生きている。最近流行りの「撮り鉄」や「乗り鉄」に与するものではないが、列車に乗ると何だか夢中になってしまい、家内にはよく笑われる。私の幼少の頃を実際に見たことがあるわけではないけれど、どんな子供だったかは目に浮かぶようだとも。

そんな風に私のことをお見通しの家内が、一緒に見に行こうと映画に誘ってくれた。『RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語』という作品である。

今年50歳を迎え、大手電機メーカーの経営企画室長として取締役候補にも内定していた主人公が、故郷の島根に一人暮らしの母が病に倒れたとの知らせを受け、何度か看病に通ううちに思うところあって会社をスッパリと辞め、子供の頃の夢だった一畑電車(ローカル私鉄)の運転士になる・・・というストーリーを基本に様々な人間模様を織り交ぜたこの映画。CGもなければ手に汗握る派手な見せ場もないが、島根の風の爽やかさや人の心の温もりを感じ、人生への様々な思いをかみしめているうちに、気がつけば2時間10分という上映時間が過ぎていた。

主人公と同じような年代の人間にとって、この物語は身につまされる話である。歳と共に管理的な仕事と責任が増えていく会社での生活。社会人として残り少ない時間の中で、このまま過ごしていて納得のいく自己実現が図れるのかという一種の焦り。自分と同様に、人生後半の生き甲斐を模索し始めた妻。娘の就活。そして、いつかはやってくる親との死別。人生の節目を迎え、何かと悩みが多いのがこの年代なのである。

映画では、余命短い母親の近くにいるために、主人公は元の会社を辞めてバタデン(一畑電車の愛称)の運転士に応募する。以前の会社とは比べ物にならない安月給の職場であるが、それは最後の親孝行であるのと同時に、人生の後半になって本当にやりたいことに取り組み、輝きを取り戻したいというチャレンジでもあった。そして、東京ではそれぞれの生活に忙しく、文字通り心を亡くしていた家族三人が、島根での生活や母(娘にとっては祖母)の看病を通じてお互いの気持ちを解かり合い、家族の絆を取り戻していく。

念願叶って自分の店を出したばかりの妻は、東京での生活を止めることはできないが、だからといってそれが夫婦関係の終わりを意味するわけではない。離れていても、輝くことの出来る仕事をそれぞれが持ち、それをお互いに認め合って行ければ、夫婦は夫婦なのである。主人公が活き活きと運転士を務める、その様子を見に東京からそっとやって来た妻の姿に気付いた時、主人公がさりげなく語りかける

「終点まで乗っていってくれるか?」

というセリフが、泣かせる。

今から47年前に阪急電車の運転士にあこがれた、私のような鉄道少年は全国にたくさんいたことだろう。だから、この物語は決して奇抜な話ではなく、人間は人生の後半になっても輝くことができることを教えてくれる、誰にでも起こり得る話なのかもしれない。だから、私もいつか自分の中のバタデン、いや阪急電車を走らせる日が来るよう、明るく前向きに生きて行きたいものだ。

自宅の机の片隅に飾っている江ノ島電鉄300系のNゲージの模型が、今夜は何だか今にも動き出しそうに見えた。

素敵な半日を一緒に過ごしてくれた家内に、ありがとうを言いたい。

そして、54歳になった鉄道少年を、これからもよろしく。

初めてそう思ったのは、私が小学校に上がった頃のことだ。

その前年、父の転勤で一家は現在の富士市から関西の宝塚市へと引越しをしていた。そして私が小学生になると、宝塚から池田まで阪急宝塚線の電車通学が始まった。何しろ昭和30年代後半のことである。宝塚線の沿線風景といえば、造成中の宅地と一面のキャベツ畑ぐらいのものだった。

小学校も低学年のうちは下校時刻が早い。平日のお昼過ぎ、下りの宝塚行き電車はガラガラで、運転席のある先頭車両からの眺めは、私たち小学生が殆ど独占しているようなものだった。当時はまだ自動踏切ではなく、踏切小屋で鉄道員が赤や白の旗を振っていた時代。運転士がそうした踏切や信号の一つ一つを指差し確認しながら電車を走らせていく、その様子を私は毎日後ろから見つめていた。そして、いつかは阪急の運転士になりたいと思っていたのである。

それから歳月は流れ、大人になった私は結局鉄道員にはならなかったが、54歳になった今も、そんな子供心をどこかに残したまま私は生きている。最近流行りの「撮り鉄」や「乗り鉄」に与するものではないが、列車に乗ると何だか夢中になってしまい、家内にはよく笑われる。私の幼少の頃を実際に見たことがあるわけではないけれど、どんな子供だったかは目に浮かぶようだとも。

そんな風に私のことをお見通しの家内が、一緒に見に行こうと映画に誘ってくれた。『RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語』という作品である。

今年50歳を迎え、大手電機メーカーの経営企画室長として取締役候補にも内定していた主人公が、故郷の島根に一人暮らしの母が病に倒れたとの知らせを受け、何度か看病に通ううちに思うところあって会社をスッパリと辞め、子供の頃の夢だった一畑電車(ローカル私鉄)の運転士になる・・・というストーリーを基本に様々な人間模様を織り交ぜたこの映画。CGもなければ手に汗握る派手な見せ場もないが、島根の風の爽やかさや人の心の温もりを感じ、人生への様々な思いをかみしめているうちに、気がつけば2時間10分という上映時間が過ぎていた。

主人公と同じような年代の人間にとって、この物語は身につまされる話である。歳と共に管理的な仕事と責任が増えていく会社での生活。社会人として残り少ない時間の中で、このまま過ごしていて納得のいく自己実現が図れるのかという一種の焦り。自分と同様に、人生後半の生き甲斐を模索し始めた妻。娘の就活。そして、いつかはやってくる親との死別。人生の節目を迎え、何かと悩みが多いのがこの年代なのである。

映画では、余命短い母親の近くにいるために、主人公は元の会社を辞めてバタデン(一畑電車の愛称)の運転士に応募する。以前の会社とは比べ物にならない安月給の職場であるが、それは最後の親孝行であるのと同時に、人生の後半になって本当にやりたいことに取り組み、輝きを取り戻したいというチャレンジでもあった。そして、東京ではそれぞれの生活に忙しく、文字通り心を亡くしていた家族三人が、島根での生活や母(娘にとっては祖母)の看病を通じてお互いの気持ちを解かり合い、家族の絆を取り戻していく。

念願叶って自分の店を出したばかりの妻は、東京での生活を止めることはできないが、だからといってそれが夫婦関係の終わりを意味するわけではない。離れていても、輝くことの出来る仕事をそれぞれが持ち、それをお互いに認め合って行ければ、夫婦は夫婦なのである。主人公が活き活きと運転士を務める、その様子を見に東京からそっとやって来た妻の姿に気付いた時、主人公がさりげなく語りかける

「終点まで乗っていってくれるか?」

というセリフが、泣かせる。

今から47年前に阪急電車の運転士にあこがれた、私のような鉄道少年は全国にたくさんいたことだろう。だから、この物語は決して奇抜な話ではなく、人間は人生の後半になっても輝くことができることを教えてくれる、誰にでも起こり得る話なのかもしれない。だから、私もいつか自分の中のバタデン、いや阪急電車を走らせる日が来るよう、明るく前向きに生きて行きたいものだ。

自宅の机の片隅に飾っている江ノ島電鉄300系のNゲージの模型が、今夜は何だか今にも動き出しそうに見えた。

素敵な半日を一緒に過ごしてくれた家内に、ありがとうを言いたい。

そして、54歳になった鉄道少年を、これからもよろしく。

人類の愚かさと偉大さ [映画]

連休の最終日の今日も、青空である。

4月29日から5月5日まで、ずっと晴天が続くというのも珍しい。私自身もこの連休中はずいぶんと陽の光を浴びた気がする。4月は日本中で天候不順が続いていたが、これで少し日照時間を取り戻したことになるのだろうか。何にせよ、連休の好天は日本経済にとってプラスに働いたことだろう。

今日は、家内と娘と三人で渋谷のbunkamuraへ映画を見に行く約束をしていた。(法科大学院に通う息子は、今日も朝から自主登校である。) 予め三人で日程を合わせ、インターネットで席の予約をしていたので私達は並ばずに済んだが、映画館へ行ってみると、当日券売場は朝から長い列だった。

映画『オーケストラ!』 (原題: le Concert)は、今のロシアを題材にしている。主人公はボリショイ交響楽団の掃除夫を務める初老の男。かつては気鋭の指揮者として名声を集めていたが、旧ソ連時代にユダヤ人排斥を進めるブレジネフ政権に楯突いてクビになり、音楽家としての再起を願いつつも、既に30年の歳月が流れ、夢を失いかけていた。そんな或る日、彼が総監督の部屋を掃除中にパリのシャトレ劇場から急な公演依頼がfaxで届く。総監督はこれから休暇に入るところだ。そこで彼は一計を案じる。彼と同様、楽団から解雇されたままの昔の仲間を集め、ニセモノのボリショイ交響楽団を仕立て上げてパリへ行ってしまおうと・・・。

面白いストーリーである。旧ソ連時代に行われたユダヤ人の迫害、芸術に対する政治の干渉、そのソ連はなくなったが、現在のロシアで横行する拝金主義と社会の混乱などが物語の底流として描かれていて、なかなか興味深い。(私も3年前に短期間ながらロシアに出張する機会を得たが、モスクワの街の混沌は、この映画に描かれているような感じであった。)

そこに加えて、登場する人物は実に多彩である。妻子をイスラエルに亡命させたまま、救急車の運転手として今も仕送りを続ける元チェリスト。ジプシーのような連中と胡散臭い商売をしているが、ヴァイオリンを持たせればパガニーニのラプソディーを軽々と弾き上げてしまう元コンサートマスター。かつては権力の側にいて主人公の名声をへし折る役回りだったが、ソ連崩壊後は少数野党に転落したロシア共産党に今も属し、サクラを雇って街頭演説を続けるコチコチの共産主義者。そして主人公が協奏曲の共演者に指名した、出生の秘密を抱えるパリ在住の若き女性ヴァイオリニスト・・・。

人生は様々である。中には、しなくてもいい苦労を抱えっぱなしの人生もある。そして、その原因の一つは為政者の愚かさにある。特定の人種を迫害することも、政治が芸術に口を出すことも、そして共産主義という壮大な実験も。それらによって人生を台無しにされた人々が、この映画には大勢登場するのである。だが、そんな愚かさを持つ人類が産み出した最も素晴らしいものの一つが、音楽だ。この映画では、30年前に公演の途中で共産党政権によって指揮棒をへし折られた、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲をパリで再演するという目標が、かつての仲間たちを動かしていくのである。

念願のパリにやって来たはいいが、そこでも抜け目なく商売を始めるユダヤ人の元楽団員や、酒をくらって時間通りに練習に現れないメンバー。本来は無神論者であるはずなのに、コンサートがピンチに立たされると思わず神に祈ってしまう共産党員などをペーソスたっぷりに描きながら、ある一つのキーワードで演奏者全員の心が一つになった時、ヴァイオリン協奏曲第一楽章のハイライトというべき、あの第一主題が重厚に鳴り響く。そう、ロシア人の喜怒哀楽を何か一つの音楽に代表させるとしたら、やはりチャイコフスキーの、あのロシア的なコンチェルトなのだろう。12分間にわたってその演奏が続くラストシーンは、とても感動的である。

私自身はチャイコフスキーを余り好んで聴くほうではないが、今日はこの映画を見ながらおおいに楽しませてもらった。

音楽というのは、やはりいいものだ。

4月29日から5月5日まで、ずっと晴天が続くというのも珍しい。私自身もこの連休中はずいぶんと陽の光を浴びた気がする。4月は日本中で天候不順が続いていたが、これで少し日照時間を取り戻したことになるのだろうか。何にせよ、連休の好天は日本経済にとってプラスに働いたことだろう。

今日は、家内と娘と三人で渋谷のbunkamuraへ映画を見に行く約束をしていた。(法科大学院に通う息子は、今日も朝から自主登校である。) 予め三人で日程を合わせ、インターネットで席の予約をしていたので私達は並ばずに済んだが、映画館へ行ってみると、当日券売場は朝から長い列だった。

映画『オーケストラ!』 (原題: le Concert)は、今のロシアを題材にしている。主人公はボリショイ交響楽団の掃除夫を務める初老の男。かつては気鋭の指揮者として名声を集めていたが、旧ソ連時代にユダヤ人排斥を進めるブレジネフ政権に楯突いてクビになり、音楽家としての再起を願いつつも、既に30年の歳月が流れ、夢を失いかけていた。そんな或る日、彼が総監督の部屋を掃除中にパリのシャトレ劇場から急な公演依頼がfaxで届く。総監督はこれから休暇に入るところだ。そこで彼は一計を案じる。彼と同様、楽団から解雇されたままの昔の仲間を集め、ニセモノのボリショイ交響楽団を仕立て上げてパリへ行ってしまおうと・・・。

面白いストーリーである。旧ソ連時代に行われたユダヤ人の迫害、芸術に対する政治の干渉、そのソ連はなくなったが、現在のロシアで横行する拝金主義と社会の混乱などが物語の底流として描かれていて、なかなか興味深い。(私も3年前に短期間ながらロシアに出張する機会を得たが、モスクワの街の混沌は、この映画に描かれているような感じであった。)

そこに加えて、登場する人物は実に多彩である。妻子をイスラエルに亡命させたまま、救急車の運転手として今も仕送りを続ける元チェリスト。ジプシーのような連中と胡散臭い商売をしているが、ヴァイオリンを持たせればパガニーニのラプソディーを軽々と弾き上げてしまう元コンサートマスター。かつては権力の側にいて主人公の名声をへし折る役回りだったが、ソ連崩壊後は少数野党に転落したロシア共産党に今も属し、サクラを雇って街頭演説を続けるコチコチの共産主義者。そして主人公が協奏曲の共演者に指名した、出生の秘密を抱えるパリ在住の若き女性ヴァイオリニスト・・・。

人生は様々である。中には、しなくてもいい苦労を抱えっぱなしの人生もある。そして、その原因の一つは為政者の愚かさにある。特定の人種を迫害することも、政治が芸術に口を出すことも、そして共産主義という壮大な実験も。それらによって人生を台無しにされた人々が、この映画には大勢登場するのである。だが、そんな愚かさを持つ人類が産み出した最も素晴らしいものの一つが、音楽だ。この映画では、30年前に公演の途中で共産党政権によって指揮棒をへし折られた、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲をパリで再演するという目標が、かつての仲間たちを動かしていくのである。

念願のパリにやって来たはいいが、そこでも抜け目なく商売を始めるユダヤ人の元楽団員や、酒をくらって時間通りに練習に現れないメンバー。本来は無神論者であるはずなのに、コンサートがピンチに立たされると思わず神に祈ってしまう共産党員などをペーソスたっぷりに描きながら、ある一つのキーワードで演奏者全員の心が一つになった時、ヴァイオリン協奏曲第一楽章のハイライトというべき、あの第一主題が重厚に鳴り響く。そう、ロシア人の喜怒哀楽を何か一つの音楽に代表させるとしたら、やはりチャイコフスキーの、あのロシア的なコンチェルトなのだろう。12分間にわたってその演奏が続くラストシーンは、とても感動的である。

私自身はチャイコフスキーを余り好んで聴くほうではないが、今日はこの映画を見ながらおおいに楽しませてもらった。

音楽というのは、やはりいいものだ。