四旬節 [音楽]

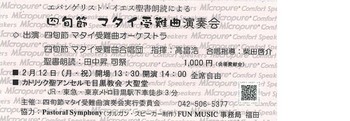

「来月、マタイ受難曲の演奏会があり、私は合唱のバスのパートに出る予定です。

福音史家の部分を神父さんが日本語で『聖書朗読』し、アリアや合唱の部分を歌う形式でやります。何分、若手、セミプロ、素人の集まりですのでハイレベルの演奏という訳には行かないと思いますが、もしお時間とご興味がありましたらご一報ください。」

高校時代の山岳部の先輩・Eさんからそんなメールをいただいたのは、今年1月の中頃だった。二月の三連休の月曜午後、しかも場所は目黒のカトリック教会の中だという。そんなシチュエーションでJ. S. バッハの「マタイ受難曲」(BWV244)を聴かせていただく機会など、滅多にあるものではない。私は二つ返事で行かせていただくことにして、Eさんに直ぐにメールを返した。

学校の年次も会社の会計年度も4月から始まる日本では、年が明けるとその年度の最後の四半期になるので、何かと忙しい。「一月は行く。二月は逃げる。三月は去る。」などと昔から言われて来たが、私自身にとっても今年はまさにそのような展開になり、気がつけば二月も既に半ば。Eさんからお誘いを受けた「マタイ受難曲」の演奏会の日が遂にやって来た。

当日の午後、家内と二人で目黒駅から西方向の行人坂へ向かい、途中で左に折れて緩い坂道を下って行くと、程なく左側に教会の入口がある。受付開始の13:30に合わせて来たのだが、私たちと同様に教会に向かう人々は多く、着いてみると座席はもう殆ど埋まりかけている。(教会の中だから席の指定などないのだ。)私たちも慌てて後ろの方に何とか席を確保したのだが、ギリギリ間に合ったという感じだった。

やがて、オーケストラが登場して各自の位置に座り、続いてEさんを含む合唱団が登壇。それでも床がフラットな教会の中だから、演奏者たちは私たちの目の高さだ。そのあたり、コンサートホールでの演奏会とは異なる身近さや手触り感があって、なかなかいいものだ。

教会の中は、前方の祭壇に向かって信者が座る木製で横長の座席が、左右二列になって後ろに続いている。定刻の14:00になると、教会の後方からその左右のベンチの間の通路を通って指揮者が登場。大きな拍手に包まれた後、聖堂の中に柔らかく差し込む午後の光の中で、バッハの「マタイ受難曲」が粛々と始まった。これからイエスの受難という悲劇が始まる、その導入部としての厳粛にして荘厳なオーケストラの響きと、それに続く分厚い合唱。それにソプラノのコラールが絡み合っていく。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

ドイツ語の歌詞だから聴いているだけでは意味が解らないが、和訳は以下の通りだ。

合唱

来たれ娘たちよ、ともに嘆け。見よ - 誰を? - 花婿を、

彼を見よ-どのような? - 子羊のような!見よ - 何を? - 彼の忍耐を、

見よ - どこを? - 私たちの罪を

愛と慈しみゆえにみずから木の十字架を背負われるあのお姿を見よ!

コラール

おお、罪なき神の子羊よ 犠牲として、十字架に架けられた御方よ、

たとえ侮辱されようとも、いつでも耐え忍ばれた。

すべての罪をあなたはお負いになった。さもなければ私たちの望みは絶えていただろう。

私たちを憐れんでください、おおイエスよ!

この後、「マタイによる福音書」の第26・27章に従って受難曲は進行していくのだが、バッハの原曲では、エヴァンゲリスト(福音史家)が語る部分はテノール、イエスをはじめとする登場人物のセリフはバリトン或いはバスによる独唱、集団の声は合唱によって表現される。それに対して今日の演奏会では、福音史家の部分について教会の司祭が福音書を日本語で朗読する趣向になっている。これは私たちにとっては大変ありがたいことで、これだけでもストーリーの進行がよく理解出来るのである。

イエスはこれらの言葉をすべて語り終えてから、弟子たちに言われた。

「あなたがたが知っている通り、ふつかの後には過越の祭になるが、

人の子は十字架につけられるために引き渡される。」

これに続いて、

●祭司長たちや民の長老たちが、策略をもってイエスを殺そうと相談する話、

●イエスがべタニヤで、らい病人シモンの家にいた時に、ある女が高価な香油をイエスの頭に注ぎかける話、

●十二弟子のひとり「イスカリオテのユダ」が、司祭長のところで、イエスを引き渡すことと引き換えに銀貨三十枚を受け取る話、

●夕方になって、いわゆる「最後の晩餐」の時に、イエスが「あなたがたのうちのひとりが、わたしを裏切ろうとしている。」と予告する話

などの有名なストーリーが展開。そして、一同が讃美歌を歌ってオリーブ山に出かけ、イエスが

「今夜、あなたがたは皆わたしに躓くであろう。『わたしは羊飼いを打つ。そして、羊の群れは散らされるであろう。』と書いてあるからである。しかしわたしは、よみがえってから、あなたがたより先にガラリアへ行くであろう。」

と述べた後に、美しくとても印象的なコラールが歌われる。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

私を認めてください、私の守り手よ!私の羊飼いよ、私を受け入れてください!

すべての宝の泉であるあなたから、私のために多くのよいことが行われました。

あなたの口はミルクと甘い食べ物で 私を元気づけてくださいました。

あなたの聖霊は多くの天国の喜びを もたらしてくださいました。

これが有名な「受難のコラール」で、この後も幾つかの場面で歌詞を替えて歌われる。この「マタイ受難曲」全体の主題曲とでも言うべきものだ。

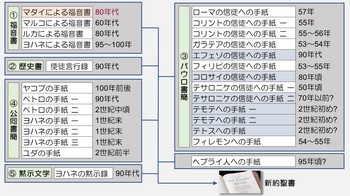

同じ一神教ながら、正典といえばただ一つ「コーラン」だけがあるイスラム教とは異なり、キリスト教の「新約聖書」は全部で6種類・計27の文書によって構成されるという。その中で最初のジャンルとして括られるのが、イエスの生涯とその死、そして復活を記録した4種類の「福音書」である。マルコ、マタイ、ルカ、そしてヨハネの順に成立したそうだ。

「なぜ開祖の伝記が四種もあるのかというと、キリスト教会が最初から統一のとれた組織ではなかったからである。違う派がそれぞれに福音書を制作した。正典に入っている四種の他にも『福音書』と銘打たれた書は続々と出現した。ただし制作年代は少し下り、内容はなかり神話めいたものになっている。

福音(書)をギリシャ語でエウアンゲリオンと呼ぶ。『良い知らせ(グッド・ニュース)』という意味だ。英語のゴスペル(Gospel)はこれを訳したもので、古語ではgod-spell(良い・話)と言った。(中略) 中国語で『福音』と訳され、日本語はこれを採用した。

何がグッド・ニュースだったのかというと、もちろん救世主キリストの到来が良い知らせなのであった。神の子が出現して『神の国』を告げて死んで復活して昇天したことが、衝撃的なニュースだったのだ。」

(『聖書、コーラン、仏典』 中村圭志 著、中公新書)

(上表の「パウロ書簡」の中で網掛けをした文書は、パウロの殉教(西暦65年)以降に成立したと見られ、現在ではパウロの作ではないとされているようである。)

ライプツィヒの聖トーマス教会においてバッハの「マタイ受難曲」が初めて演奏されたのは1727年のことであるという。バッハがこの街にやって来てから、間もなく満4年が経つ頃であった。

ライプツィヒに来る以前の6年弱を、彼はケーテンという小さな街で領主レオポルト候に仕える宮廷音楽家として過ごしている。その間に、あの膨大な数にして傑作揃いの室内楽曲・器楽曲の大半が作成されたというのは想像を絶することだが、その一方でバッハの活動には大きな制約もあった。レオポルト候は宗教的にはカルヴァン派に属していたため、宮廷での礼拝からは殆ど音楽が締め出されており、バッハには礼拝用の音楽を作曲する機会がなかったのである。

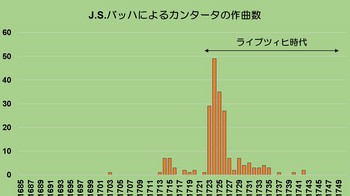

やがて彼は大都市ライプツィヒ(ケーテンからは南東へ60kmほど)の聖トーマス教会のカントル職に応募し、採用されることになった。当時「トーマスカントル」と言えば、教会の合唱団を指揮して礼拝用の音楽を取り仕切り、教会に付属する小学校で教鞭を取り、なおかつライプツィヒ市全体の音楽をも差配する監督でもあるという、大変に名誉ある職だった。その肩書を与えられたバッハは、堰を切ったようにカンタータをはじめとする礼拝音楽の作曲に邁進していく。

「激務だった。だがバッハは全力をあげてこの仕事に立ち向かった。

生涯を通じてルター派の信仰を持ち続け、また教会に奉職することが長かったバッハにとって、その頃全盛を極めていたルター派の礼拝音楽は、信仰と音楽の双方を追求できる絶好のジャンルだった。」

(『バッハへの旅』 加藤浩子 著、東京書籍)

加えて、大都市ライプツィヒでは人々の耳も肥えていたようだ。「教会の国」と呼ばれたこの街では「教会音楽も街の売り物の一つ」だったようで、「人々は劇場の桟敷席に通うように、教会の定められた席に坐った」という。

「おびただしい数にのぼるバッハの作品のなかでも、傑作といえば真っ先に指を折られる二つの受難曲、《マタイ受難曲》BWV244と《ヨハネ受難曲》BWV245も、この時期に初演された。(中略) 復活祭前の聖金曜日に上演される決まりになっていた「受難曲」は、「聖金曜日の受難楽」として、ライプツィヒ市民の年間の楽しみのひとつだったのである。」

(以上、引用前掲書)

イエス・キリストが十字架に架けられて刑死する受難劇という、いささか残酷で重苦しい内容のドラマが「市民の年間の楽しみのひとつだった」という、その感覚にはちょっとついて行けないなという思いがなくもないし、実際に日本では、キリスト教の信者でなくてもクリスマスは盛大に祝うが、このイエスの受難と復活という、いわゆるイースターは(少なくとも私から見る限り)世の中では殆ど話題になることがない。イエスの受難という重苦しい話は、わが国ではやはり好まれないのだろうか。その一方、私たちの周りでは「義によって主君の仇討を果たした家臣たちが、最後は名誉の切腹を賜る」という話が年末のたびにドラマになり、歌舞伎にもなっているのだから、人間とは意外と悲劇を好む生き物であるのかもしれない。

西方教会の教会暦では、復活祭(イエスが復活した日曜日。定義は「春分の日の後の最初の満月の直後の日曜日」)の46日前から四旬節と呼ばれる期間に入り、それが復活祭の前日まで続く。今年(2018年)で言えば4月1日(日)が復活祭だから、2月14日(水)から四旬節が始まることになる。そして、復活祭の前々日、即ちイエスの受難の日である金曜日(聖金曜日、Good Friday)に受難曲が演奏されていた訳だ。

2月12日の今日、東京・目黒の教会でバッハの「マタイ受難曲」の演奏を鑑賞している私たち。座席は教会の長椅子だから、3時間を過ぎようかというほどの公演になると、正直なところお尻が痛くなって来る。元々はあまり長居をする場所でもないからか、夕方に近くなると教会の中は次第に底冷えがしてきて、おまけに隙間風も冷たい。今日はまだ2月の中旬だからそれも仕方ないのだが、東京よりも寒冷な気候である筈のライプツィヒでは、イースターの時期といってもまだ冷え冷えとしている頃なのだろう。そんな中で受難曲を楽しむというのも決して楽ではないに違いないが、それが愛好されてきたというのは、やはり信仰の賜物なのだろうか。

(ライプツィヒの聖トーマス教会)

バッハの「マタイ受難曲」は、休憩を挟む二部構成になっている。「最後の晩餐」や「オリーブ山の祈り」の後、そのオリーブ山から麓に降りたゲッセマネでイエスが捕縛されるところまでが第一部、そして最高法院での裁判に始まって、ピラトの尋問、十字架のくびき、ゴルゴタでのイエスの死、そして埋葬までが第二部である。捕縛されてから十字架に架けられるまでの経緯をかなり詳しく描いているので、第二部の方が演奏時間は長い。その中で特に印象に残るのは、やはり十字架上のイエスが死を迎える部分である。

さて、昼の十二時から地上の全面が暗くなって、三時に及んだ。そして三時ごろに、イエスは大声で叫んで、「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」と言われた。それは「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」という意味である。

福音書の朗読の後、死に瀕したイエスの前に預言者エリアがはたして現れるか否かという人々のやり取りが続いた上で、司祭が次の一節を静かに読み上げる。

イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られた。

これに続いて歌われるコラール。ここでも先に述べた「受難のコラール」が用いられているのだが、バッハはここで音階を4度下げ、敢えて中世以来の古風なフリギア旋法を用いることで、イエスの死を限りなく昇華させている。お見事!としか言いようがない。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

いつしか私がこの世に別れを告げるとき、私から離れないでください。

私が死の苦しみにあるとき、目の前に現れてください!

この上ない恐怖が私の心を囲むとき、

あなたの苦悩と痛みの力で 私を恐れからお救いください!

このようなドラマが生まれたエルサレムという街は、一体どんな所なのだろう。昨年に膵臓がんの手術を受けた身である以上、自分の命があとどれだけ残されているのか、今はまだ何とも言えないが、死ぬまでには一度訪れてみたいなと、私は思い始めていた。

ローマ総督のピラトがイエスの墓に番人をつけるように命じ、石に封印が為されたことが語られると、第一部の冒頭に用いられたメロディーが再び登場し、合唱をもって受難曲は終了する。

私たちは涙してひざまつき そして、墓の中のあなたに呼びかけます。

安らかにお休みください、やすらかに。お休みください、疲れ果てた御体よ!

安らかにお休みください、やすらかに。

あなたの墓と墓石は、悩める良心にとっては ここちよい憩いの枕

魂の憩いの場となるべきもの。

会場が盛大な拍手に包まれたのは17:00を少し回った頃であった。途中20分の休憩を挟み、3時間に近い演奏であったが、私たちはこうしてイエスの受難劇の全てをじっくりと鑑賞することができた。これほどの大作に挑むのに、コーラスの練習には一体どんな量のエネルギーを必要としたことだろう。お誘いいただいた先輩のEさんを含めて、演奏者の皆さんの大いなる努力に、心からの敬意を表したいと思う。

そして、改めて思う。パウロが語るように、キリスト教の要諦は、やはりイエスの受難と復活なのだ。

「すなわち、自分の口で、イエスは主であると告白し、自分の心で、神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。」

(『ローマ人への手紙』第10章9)

私たちにはなかなか理解の及ばないところであるのだが、人間が本来背負っていた原罪をイエスが一人背負って死に、そのことによって人類は救われ、そしてイエスは復活した、だからイエスはキリスト(救世主)なのだ、という信仰である。(私自身も、そこは今も腑に落ちていない。)けれども、信仰そのものではなく宗教学的なアプローチからこのキリスト教の要諦について考えてみることには、きっと意味があることだろう。今日のような機会を利用しながら、これからも学んでみたいと思う。

私の大好きなバッハの世界にたっぷりと触れた休日の午後。このような機会を与えていただいた、尊敬すべき山の先輩・Eさんに改めて大きな感謝を捧げつつ、家内と二人で再び目黒駅へと向かう。

坂道を上った所からは、夕暮れの富士山がその頭だけを見せていた。

四つのチェロの響き [音楽]

金曜日の夜遅くに帰宅すると、A4サイズのごく軽い封書のような荷物が宅配便で届けられていた。封を切ると、内容物は1枚の音楽CDだ。それは、私がインターネットでHMVのサイトから8月22日に注文を入れたものだった。

私のお目当ての物はその時点ではHMVに在庫がなく、取り寄せになるので出荷まで二週間程度の日数が必要とのこと。今年の7月にフランスで発売されたばかりの新譜だが、もう品薄なのだろうか。その「二週間程度」が過ぎた9月7日にHMVからメールが来て、商品をまだ手配中なので出荷が遅れるとのこと。そして9月23日にもう一度メールの配信があり、依然として手配中ということだった。

確かに音楽のジャンルや企画の内容からすると、それほど多数の売上があるとも思えないから、これは気長に待つしかないのかな。そう思ってゆったり構えていたところ、10月5日になって「商品を発送しました。」というメールが入り、翌6日の夜までに配達されたのである。たかだか2,000円ぐらいのCD1枚の注文にこたえるために一ヶ月半ほどの時間をかけて、欧州と日本との間でいったい何人の人たちが動いてくれたのだろう。ネット通販で便利な世の中になったとはいえ、何だか申し訳ないような気持ちになってしまう。

遅い夕食を簡単に済ませ、夕刊にもざっと目を通した後、私はベッドサイドのCDプレーヤーに届いたばかりのディスクを入れて、音量を小さめに調整し、大の字に寝そべって目を瞑る。流れて来たチェロ四重奏の気品に満ちた優しい響きは、忙しかった今週のあれこれを頭の中からデリートするには十分だった。

男女二人ずつのチェロ奏者によって構成される、フランスのポンティチェッリ四重奏団。私が選んだのは、彼らがJ.S.バッハの『オルガン小曲集』を4台のチェロで演奏するという、ちょっと風変わりなアルバムである。

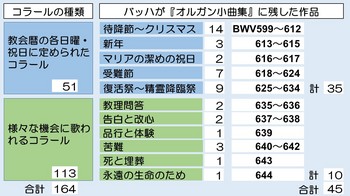

偉大な作曲家である以前に偉大なオルガニストでもあったJ.S.バッハは、その65年の生涯のうちに約250のオルガン曲を作曲したという。その圧倒的な質と量はまさに「綺羅、星の如く」と形容すべきバッハのオルガン曲の作品群において、45曲の小品によって構成される『オルガン小曲集』は些か地味で目立たない存在ではあるが、時にじっくりと耳を傾けてみると、これがなかなか味わいのある作品なのだ。いずれも教会でコラール(ルター派の教会で会衆によって謳われる讃美歌)を歌う前の前奏曲として作られたものである。

ベルリンのドイツ国立博物館へ行くと、このバッハの『オルガン小曲集』の原本が保存されているそうだ。縦15.5cm x 横19.0cmというから、B5(18.2cm x 25.7cm)よりもまだ一回り小さいサイズで、全184ページの冊子。その最初のページには次のようにバッハ自身の言葉が記載されているという。

「オルガン小冊子。修行中のオルガニストにコラールを展開するあらゆる技法の手ほどきをすると共に、ここに収録されているコラールをペダルを完全にオブリガートで演奏する事によって、ペダルの使用に習熟する事を目的としている。至高の神にのみ栄光あれ、また隣人はこれによって教え導かれます様に。作者は現アンハルト=ケーテン候の宮廷楽長、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ」

バッハのこの肩書からすると、彼がケーテンという小さな町に居住していた1717~23年の間に書かれたことになるが、これら45曲のかなりの部分は、それ以前に彼がヴァイマールで宮廷礼拝堂のオルガニストを務めていた1708~17年の間に作曲されたそうだ。その当時は、この『オルガン小曲集』の前文に書かれているような教育目的ではなく、おそらくは自分の仕事のために書きためておいたものではなかっただろうか。更には、ずっと後の1740年代、彼のライプツィヒ時代にも一部の作品に手を加えていたというから、足掛け30年以上の期間にわたって編集された作品群なのである。

私はキリスト教徒ではないし、キリスト教への一般的な知識も極めて浅いから、これは今までに読んだ本の受け売りでしかないのだが、それによるとクリスマスの四週前の日曜日から、教会暦と呼ばれる一年間のカレンダーがスタートするという。そこには各日曜日の行事や様々な祝日が定められていて、例えばルター派の教会では、それぞれの日の礼拝時に歌われるコラールの数が全部で51曲。その他の様々な機会に歌われるコラールが全部で113曲。合わせると164曲のコラールがあるそうだ。

バッハはその全てにオルガンによる前奏曲を作ろうとして、必要な数のページを『オルガン小曲集』の中に用意し、音符を書き込む五線を引いていたという。だが実際に作曲されたのは、日曜・祝日の礼拝用のものが35曲、その他の機会に使われるものが10曲、計45曲であった。(BWV(バッハ作品番号)でいうと599~644の46曲なのだが、633と634(最愛なるイエスよ、われらここに)が同じ作品の新旧バージョンなので、一般には全45曲とされている。)

教会暦に従えば、クリスマス前の四週間は待降節(アーベント)と呼ばれ、クリスマスの準備をしてイエス・キリストの降誕を待つ期間である。それが始まるのが12月の最初の日曜日(待降節第一主日)だ。バッハの教会カンタータ第61番 『いざ来ませ、異邦人の救い主よ』(Num Komm, der Heiden Heiland) BWV61 はこの日の礼拝のために作曲されたもので、『オルガン小曲集』の第1曲もこれと同じタイトルを持つオルガン用の短い前奏曲BWV599となっている。

バッハが従事していた教会では、まずオルガンでこの曲を奏でた後に61番のカンタータが始まったのだろう。大いなる祝祭気分はクリスマスに取っておいて、ここでは人々を慎ましくも厳かな信仰の世界に導き入れる、そんな曲想の前奏曲になっている。まずはパイプオルガンの演奏で原曲を聴いてみよう。(Helmut Walchaの演奏によるもの)

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

人の子の現れるのも、ちょうどノアの時のようであろう。

すなわち、洪水の出る前、ノアが箱舟にはいる日まで、人々は食い、飲み、めとり、とつぎなどしていた。

そして洪水が襲ってきて、いっさいのものをさらって行くまで、彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのも、そのようであろう。

そのとき、ふたりの者が畑にいると、ひとりは取り去られ、ひとりは取り残されるであろう。

ふたりの女がうすをひいていると、ひとりは取り去られ、ひとりは残されるであろう。

だから、目をさましていなさい。いつの日にあなたがたの主がこられるのか、あなたがたには、わからないからである。

このことをわきまえているがよい。家の主人は、盗賊がいつごろ来るかわかっているなら、目をさましていて、自分の家に押し入ることを許さないであろう。

だから、あなたがたも用意をしていなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。

(『マタイによる福音書』第24章37~44)

さて、これに対してポンティチェッリ四重奏団の演奏はこんな風だ。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

教会の中の厳粛な雰囲気とは異なり、私たちにはもっと身近な、優しさと共に気品に溢れた音色。このアルバムは終始こうした味わいで、肩の力を抜いて聴くにはぴったりだ。HMVのサイトには「・・・これは癒されます。」と書かれていたが、今風に言えばそういうことなのだろう。そして、キリスト教の教義や教会行事に対する知識を抜きにして純粋に音楽として聴いてみても、更には当初の指定とは異なる楽器での演奏を試みても、バッハの作品の音楽性は少しも揺らぐことなく、むしろ驚くほどの包容力を見せる、そんなことを改めて認識させてくれるアルバムである。

この『オルガン小曲集』の中で人気の高い第24曲、『おお人よ、汝の大いなる罪を嘆け』(O Mensch, bewein dein Sünde gross) BWV622 は私も大好きなので、この記事にもポンティチェッリ四重奏団の演奏の一端を貼りつけておこう。受難節に歌われるコラールのための前奏曲なのだが、その安らかなメロディーが何とも魅力的で、私の命が尽きる時にはこんな音楽に包まれていたいと思うほどだ。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

そして、このBWV622と並んで愛好される作品が『主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわる』(Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ) BWV639だ。以前にもこのブログに書いたことがあるが、1972年公開のソ連映画『惑星ソラリス』のテーマ曲として使われたことで一躍有名になった前奏曲である。深い悲嘆や悔い、或いは諦念を思わせる重厚なパイプオルガンの響きとは趣の異なる、エレガントにして高い精神性を保つチェロの響きの重なりは、目の前のことにばかり囚われている私たちの頭の中を解きほぐし、目を閉じて静かに呼吸を整えることの大切さを教えてくれている。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

http://alocaltrain.blog.so-net.ne.jp/2017-08-30

注文を入れてから一ヶ月半ほどを待ち続けた甲斐があった。聴き込んでいくとバッハの音楽がまた一つ好きになること必至のアルバムである。

変奏曲 [音楽]

西日本を縦断した台風11号が日本海へと抜けた7月18日(土)、太平洋高気圧が東の海上から日本列島に向けて大きく張り出してきた。東京では朝から強烈な日差しが照りつけ、気温がぐんぐんと上がる。早朝のジョギングで既に一汗かいていた私は体中の汗腺が開きっぱなしになって、少しの間外を歩くだけでも汗まみれになってしまう。今回の台風一過が梅雨明けの一つの判断時期になると言われていたが、この三連休の間にはどうやらそういうことになりそうだ。(→事実、翌19日(日)に関東甲信地方の梅雨明けが気象庁から発表されることになった。)

都心のターミナル駅に出た私は、買い物のついでに割と最近開店したCDショップに立ち寄り、しばらくぶりに音楽CDの新譜の数々を眺めているうちに、或る一枚に目が止まり、試聴も出来るようになっていたので、その上で買い求めることにした。それは、フランスの有名なマリンバ奏者、ジャン・ジェフロイと、リヨンで活動する打楽器のアンサンブル、タクトゥス(メンバーはジャン・ジェフロイの教え子たちであるそうだ)によるもので、J.S.バッハの『ゴルトベルク変奏曲』を5台のマリンバと1台のヴィヴラフォンで演奏するという、なかなかユニークな試みである。

『ゴルトベルク変奏曲』は1742年、すなわちバッハが57歳になる年の作品で、本来の名前は『クラヴィーア練習曲集 第4部』である。要するに鍵盤が二段あるチェンバロ用の練習曲で、冒頭にゆったりとしたアリアが置かれ、そのアリアの低音部をテーマにした30曲のヴァリエーションがそれに続いている。それが『ゴルトベルク変奏曲』と呼ばれるのは、ドレスデンの廷臣カイザーリンク伯爵のお抱えクラヴィーア奏者だったヨハン・ゴットリープ・ゴルトベルク(1727以前~1756)に因んだエピソードがあるからだ。

カイザーリンク伯爵はバッハが「ザクセン選定候宮廷楽長」という肩書きを得る時にお世話になった人物で、彼が召し抱えたゴルトベルクはバッハの弟子であったそうだ。このカイザーリンク伯爵は不眠症に悩んでおり、ゴルトベルクが弾くチェンバロで眠れるような楽曲をバッハに依頼したことでこの作品が生まれた、というのが『ゴルトベルク変奏曲』の由来なのだそうが、当時のゴルトベルク(15歳前後)向けとしては変奏曲の難度が高いことから、このエピソードの信憑性は疑わしいとされている。(確かに、聴いてみるとヴァリエーションの中には高度な演奏技術を要するパートが幾つもあり、思わず聴き込んでしまうような箇所もあるので、睡眠へと誘導されるのは難しそうである。)

今回買い求めたCDでは、このゴルトベルク変奏曲をジャン・ジェフロイが前述のように5台のマリンバと1台のヴィヴラフォンで演奏されるように編曲。温もりのあるマリンバの音によって輪郭の実に柔らかな、それでいてヴィヴラフォンの金属音によって一本筋の通った、ユニークなゴルトベルグ変奏曲に仕上がっている。そして、5台のマリンバがそれぞれのパートを受け持つことにより、一台の鍵盤楽器で弾いた時よりも多声楽曲的な膨らみがぐんと増しているのも、大変に魅力のあるところだ。マリンバとヴィヴラフォンの音感からしても、夏向きの涼しげな演奏と言えようか。

このゴルトベルク変奏曲が世に出る19年前の1723年5月、38歳のバッハは一家と共にライプツィヒに移り住むことになった。それ以前の5年間をケーテンという小さな街で、レオポルド公の宮廷楽長として過ごしてきた彼の名声は既に国内にとどろいていたが、今度の肩書きは国際都市ライプツィヒ、聖トーマス教会での教会音楽の指導者(トーマスカントル)である。同教会の合唱団や礼拝の音楽全般を取り仕切る他、他の教会も含めたライプツィヒ市全体の音楽監督も行う重職なのだ。

「バッハが先祖から受け継ぎ、作曲と演奏の根となったルター正統主義に対し、すでにヴァイマールでは啓蒙主義が押し寄せ、カルヴァン主義のケーテンでは、教会音楽そのものが必要とされていませんでした。カルヴァン派のケーテンで、音楽による『神との対話』から離れていたバッハは、『キリスト』を音とする作業に飢えていたのかもしれません。」

(『バッハの秘密』 淡野弓子 著、平凡社新書)

ライプツィヒに移り住んだ1723年から4年間、つまり41歳になるまでの間、バッハは毎年実に多くの教会カンタータを創作している。多忙な毎日の中でよくもこれだけの作曲が出来たものだと、そのパワフルな仕事ぶりには驚嘆をせざるを得ないが、トーマスカントルとしての報酬は思っていたよりもずっと少なく、収入を得るために出来高払いの作曲をせざるを得なかった面もあるようだ。ともあれ、この4年間は年齢的に見ても最も脂の乗った、才力も馬力も存分に発揮できる時期だったのではないだろうか。

そんな彼に一つの転機がやって来たのは1729年、44歳の年である。その当時、現在のドイツの各地には市民や学生による音楽愛好団体「コレギウム・ムジクム」が設立され、音楽文化の普及に大きく貢献していたのだが、中でも1701年にあのゲオルク・フィリップ・テレマンが創設したというライプツィヒのコレギウム・ムジクムが有名だった。「カタリーナ通りのツィンマーマンのコーヒー・ハウス」で行われていたそのコレギウム・ムジクムの活動について、この年からバッハが指揮を引き受けたのである。

(Georg Philipp Telemann 1681~1767)

「一定の入場料と引き換えに、誰もが音楽を聴くことの出来る『公開コンサート』は、今では当たり前となっているが、バッハの時代にはこのような形態はまだ珍しいものだった。教会音楽の例を見るように、当時の音楽は礼拝や祝典など、何かの『機会』に際して注目されるいわば付随物のようなもので、音楽それ自体を聴くことを目的としたコンサートのような場は、めったになかったのだ。

(中略)

これまで同様、新しい場はバッハの意欲をかきたてた。生活のため、また教会学校生との義務として、いやいやながら聖歌隊に加わっている少年たちを率いなければならない礼拝の場にくらべ、音楽が好きで、自らすすんで集まってくる学生たちとの合奏のひとときはどれほど快適だったことだろう。」

(『バッハへの旅』 加藤浩子 著、東京書籍)

教会の聖歌隊というと、今の目で見るととてもきちんとしているような印象があるが、バッハがライプツィヒのトーマスカントルに就任した当時の教会学校は劣悪な環境にあり、伝染病の巣のような状態だったようで、バッハ自身も何人もの実子を赤ん坊のうちにここで亡くしている。加えて、教会の音楽活動に対する市当局者の無理解、バッハの持つ権限の縮小、新入生の合否に関する不透明な扱いなど、様々な憤懣がバッハにはあったようだ。

1730年、45歳の年には、「整った教会音楽のための簡潔な、しかし緊急なる覚書、ならびに教会音楽の衰退に関する若干の公平なる考察」という文書をバッハは市の参事会に提出。彼としては真っ当な意見具申をしたつもりだったが、市側はバッハに批判的で、この文書が却って対立を深めてしまう。(何につけても頑固一徹なバッハの側にも問題がなかった訳ではないようだが。)

そうした問題を抱えつつも、バッハはトーマスカントルとして教会音楽を取り仕切る一方、コーヒー・ハウスではコレギウム・ムジクムの公開コンサートを指揮。更には、金属工業が盛んであったこの街の特徴を活かして新たなビジネスをも展開していた。それは、銅版による楽譜の出版である。(順番が後先になるが、例の『ゴルトベルク変奏曲』も、『クラヴィーア練習曲集 第4部』として1742年に楽譜が出版されたものだ。)

(バッハの時代に出版された『クラヴィーア練習曲集 第4部』の初版)

「様々な顔を持つ国際都市ライプツィヒを舞台に、バッハは多彩な活動を謳歌していた。

だが時は流れる。そして知らないうちに、何かを変えていく。いつの時代も、どんな人間も、その無情から逃れることはできない。それは不意にあらわれ、行く手に立ちふさがるのだ。海面の下にひそんでいた氷山が、突然目の前に現れ出るように。

そしてバッハのもとにも、『時』の使者がやってきた。いつものように、不意に。」

(引用前掲書)

それは1737年、バッハが52歳の年のことである。雑誌『批判的音楽』の中で、ハンブルグの音楽ジャーナリスト、ヨハン・アドルフ・シャイベという男が、名指しこそしないものの、明らかにバッハとわかる人物への批判を展開した。シャイベは、演奏家としてのバッハの腕前を称えながらも、「過度な技巧を凝らして音楽の美しさを曇らせ」、「彼の音楽は極度に演奏が困難である」と述べたのだった。実はシャイベには、1729年にライプツィヒの聖トーマス教会のオルガニストを目指したが結果は不採用だった、という経緯があったという。採用の可否を判断したのはもちろんバッハだったから、シャイベはそのことを根に持っていたという見方もあるようだ。

とはいえ、ヨーロッパの中世以来の多声音楽的な伝統を受け継いできたバロック音楽に対して、時代はこれからやって来る古典主義時代の、中心となるパートが他のパートよりも明確に前面に出た、わかりやすい音楽が求められ出していたことも確かだった。このシャイベの批判に対して、バッハは人を介して反論を試みたが、うまくはいかなかったようだ。

「言葉にしたわけではない。音楽から身を引いたわけでもない。

だがバッハは何かを感じた。以後、バッハの『音楽』は、次第に内面へ、心の奥底へと、深く沈み込んでゆく。そして、バッハその人の生活も。」

(引用前掲書)

『ゴルトベルク変奏曲』は、バッハの人生がこのような時期に入ってからの作品である。本当にカイザーリンク伯爵の不眠症対策になったかどうかはともかく、そうしたエピソードが語られる背景には、自分の内面に向かったような穏やかな曲想から来る連想があるのではないだろうか。そして、この時点でバッハの生涯はあと8年しか残されていなかった。

私は今、還暦の本当に一歩手前である。社会人としての自分の人生を振り返ってみても、50歳代というのは一つの転機だったように思う。総じて、いいことのない年恰好だ。セカンド・キャリアに入り、ビジネスマンとしての自分の能力に頭打ち感があるのは否めない。それまでの経験に基づいた判断や行動は出来ても、何かをゼロから産み出すことはなかなか難しく、体力・気力の面でも明らかに峠を越えている。

だからこそ、多くの優れた作品を世の中に送り出し、高い名声と共にあったバッハが52歳の年に受けた批判を、彼自身はどんな気持ちで受け止めたのか、私には想像するに余りあるところだ。それは自分がこの歳になって初めて気付くことである。

私はこの歳になってしまったから、ゴルトベルク変奏曲にも、ついそうした「人生のほろ苦さ」を投影してしまうのだが、ジャン・ジェフロイの新譜を聴く時には、そうした思い入れは不要だろう。5台のマリンバと1台のヴィヴラフォンによるゴルトベルク変奏曲の新たな解釈を、予見なしに楽しめばいいのだと思う。

さて、梅雨が明けた。暑い夏を、この歳なりに元気に乗り切りたいものである。

春の調べ [音楽]

3月23日(月)に東京で桜の開花が始まってから、最初に迎えた土曜日。暖気が入り込んで朝から気温がぐんぐんと上がり、都心では各所の桜が一気に見頃になった。長袖のシャツ一枚でも外を歩けるほどで、つい数日前まで通勤にコートを着ていたのが嘘のようだ。

午前中をそれぞれのスケジュールで過ごした家内と私は、13時半過ぎに錦糸町駅から歩いてすぐの「すみだトリフォニー・ホール」の前で集合。土曜の午後のクラシック・コンサートを楽しむことにしていた。以前に長く勤めた会社の後輩にあたるH君からお誘いをいただいていたのだ。彼の今の会社が新日本フィルハーモニーの賛助会員になっていて、今日はペアで招待券を送ってくれたのである。

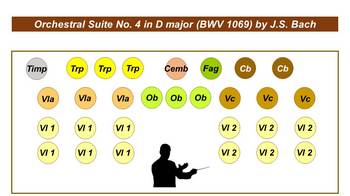

今日の演目はバッハの管弦楽組曲。それも、第一番(BWV1066)から第四番(BWV1069)までの全てが演奏されるという。バッハの音楽を長年愛好してきた私にとっては願ってもない機会だ。H君が声を掛けてくれた時、私は二つ返事でご好意に甘えさせていただくことにしたのだった。

会場に入ってみると、私たちの席は二階席の最前列の中央だった。舞台全体をど真ん中から見下ろせる最高の席である。オーケストラのメンバーが登場してそれぞれの位置に座り、コンサート・マスターに導かれて音合わせが始まると、それぞれの楽器から発せられた音が私たちの席に何とも心地よく響いてくる。これから始まる演奏が本当に楽しみだ。

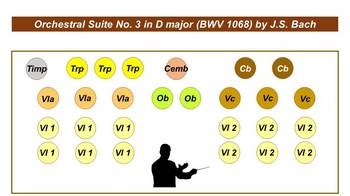

時刻は14時ちょうど。指揮者のマックス・ポンマーが左手から登場すると、場内は大きな拍手。そして一瞬の静寂と緊張の後に、華やかなトランペット、重々しいティンパニー、2本のオーボエ、そしてストリングスと通奏低音の全てが一斉に響き、管弦楽組曲第3番(BWV1068)の祝祭的な序曲が始まった。

高らかに鳴る3本のトランペットが主役の朗々とした導入部分に続いて、ストリングス(第一・第二ヴァイオリンとヴィオラ)と通奏低音(チェロ、コントラバス、チェンバロ)がお互いを追いかけ合うようにして疾走を始める。CDを聴いている時とは違って、生のコンサートではその追いかけ合いの様子を実際に自分の目で見ることが出来る。何と言ってもバッハの音楽の醍醐味はフーガ。つまり、そうした音の追いかけ合いにあるのだ。

今から28年前の秋、息子が生まれた時に、その記念として買い求めたのが、このバッハの管弦楽組曲第3番のCDだった。私と家内にとって初めての子供が生まれたことの喜びと、親になったことへの厳粛な思い。そして平和な家庭を築いていくことへの誓い。それらを一つの音楽で象徴するとしたら、その時の私にとって、このBWV1068をおいて他にはなかったのだ。

平明で堂々とした序曲に続いて、ストリングスと通奏低音だけによる優美なエアが始まる。「G線上のアリア」として世に親しまれているものだ。人類がこの世に残した音楽の中で最も優しさに満ちた作品の一つと言えるだろう。

第三曲のガボットは、一転して全ての楽器が鳴り響く極めておめでたい曲想だ。中学や高校などの卒業式・入学式で使われることがあったので、私はこれを聴くと条件反射のように春の風景を思い出す。もっとも、そうした刷り込みは別にしても、BWV1068を構成する5曲に共通する明るさとめでたさは、やはり春のものなのだろう。第五曲のジーグが終わるまで、大ホールの中は上質の華やかな気分に包まれていた。

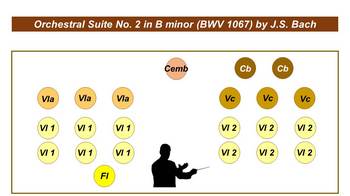

続く管弦楽組曲第2番(BWV1067)では楽器の編成が大きく変わる。

トランペットとティンパニー、オーボエは姿を消して、ストリングスと通奏低音が残り、新たにフルートの奏者が舞台の最前列に登場した。そう、このロ短調のBWV1067は、管弦楽組曲というよりはフルート協奏曲のような趣がある。ラッパも太鼓もない分、第三番よりも繊細で室内楽に近い装いだ。作曲されたのは1720年頃とされるから、バッハがケーテンという小さな町で室内楽や器楽曲をもっぱら手がけていた時期である。

実際に、このBWV1067ではフルートが大活躍だ。特に終曲の「ポロネーズ」はフルート奏者にとっては極めて過酷な内容で、その演奏を実際の目の前で見つめると、それがいかに大変なのかがよくわかるのだが、新日本フィルの主席フルート奏者・白尾彰さんの演奏は実に見事で、私たちは大いに魅せられた。演奏が終わると盛大な拍手が鳴り止まず、休憩の前にポロネーズだけアンコールが行われたほどだった。

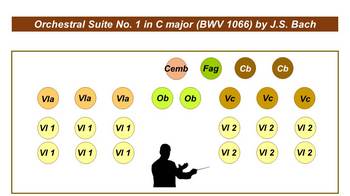

20分間の休憩の後は、管弦楽組曲第1番(BWV1066)。第二番の器楽編成に木管楽器のオーボエとファゴットが加わる。金管楽器と打楽器は空席のままだ。

これはバッハの管弦楽組曲の中では最も知られていない作品だろう。実際に今回のコンサートでも、第7曲の演奏が終わった時に、これが終曲だったのかどうか聴衆には一瞬の迷いがあったほどだ。確かに、休憩前に演奏された第三番や第二番に比べれば、特徴があって皆の耳目を集めるような曲がこれといってない。けれども、序曲の後に続くオーボエとストリングスの追いかけ合いなどはいかにもバッハのもので、私はうっとりと聞き続けた。オーボエとファゴットがそれぞれ高音と低音でやり取りするパートなどは、見ていて実に面白いものである。

そして演目の最後の管弦楽組曲第4番(BWV1069)になると、ティンパニーと3本のトランペットが更に加わり、舞台上の楽器はフル編成になる。

なるほど、この賑やかな演目はトリに相応しいし、最初に演奏された第3番(BWV1068)に編成が近いから、自然な形でアンコールに繋げるには便利だ。案の定、アンコールでは第三番の華やかなガボットが演奏され、更には「G線上のアリア」までが演じられた。聴衆は、その穏やかで調和に満ちた弦楽器の和音がゆっくりと消えていく、その最後の瞬間まで身動き一つしない。そして、一呼吸置いて会場には最大級の拍手が鳴り響いた。素晴らしいコンサートだった。

家内と共にバッハの管弦楽組曲に包まれて過ごした二時間余り。バッハを聴いた後はいつもそうなのだが、色々な物が混沌と渦巻いていた頭の中が不思議と整理されたような気分になって、私は幸せである。しかも外は桜の花が一斉に咲き開いた土曜日の暖かく明るい夕方だ。寒さの季節もようやく終わり、今年もまた春がやってきた。春生まれの私には、そのことがただシンプルに嬉しい。

私たちは都バスに乗って隅田川を渡り、高く聳えるスカイツリーを眺めながら家路へと向かった。今夜は旬の食材を楽しみつつ、いつものようにカジュアルなワインを楽しむことにしよう。

やはり、春はいいなあ。

巨匠の絶筆 [音楽]

今年の5月の連休の最中に、あるフランス人指揮者の訃報が新聞に載っていた。

ジャン・フランソワ・パイヤール。懐かしい名前だ。’80年代にクラシック音楽、とりわけバロック音楽を聴いていた人なら、誰もがその名を聞いたことがあるだろう。パッヘルベルのカノンやアルビノーニのアダージョ、そしてヴィヴァルディーの「四季」といえば、人気レコードのトップにいたのがパイヤール室内弦楽楽団の演奏によるものだった。弦楽器の柔らかい音色に特徴があって、女性ファンも多かった。

世界のバロック音楽ブームの火付け役とも呼ばれたパイヤール。だがそのスタイルはバロック音楽を現代楽器で演奏するものだったから、後に古楽器による演奏が時代の主流になると、彼の名前はあまり目にすることがなくなった。私も冒頭の訃報を見て、ずいぶん久しぶりに彼のことを思い出したぐらいだ。

享年85歳。4月13日に亡くなっていたことが5月になってから報道されたことには、何か背景があったのだろうか。

(ジャン・フランソワ・パイヤール 1928~2013)

大学生だった頃のある日、帰宅した私は、留守録を仕掛けていたFM放送の番組をカセット・テープで再生してみた。それはこのパイヤールの楽団の演奏によるバッハの作品だった。

ヴァイオリンが奏でるシンプルでゆったりとした四小節の主題と、もう一つのヴァイオリンがそれを追いかけるようにして、5度高いところから主題と相似のメロディーを奏でる次の四小節。その次にはヴィオラが、更にはチェロが加わって、主題のモチーフを残しながら曲想が次々に展開していく。四つのパートがそれぞれ独立しつつも互いに相手を追いかけていく、まるで川の流れに身を任せた四本の帯のような、二短調の枯淡にして重厚な音楽だ。全部で19曲からなるこの作品の第1曲を聴いただけで、私はたちまちその虜になってしまった。

ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)の最晩年の作品になる、『フーガの技法』。私がそれと初めて出会ったのが、この時だった。

フーガは、日本語では「遁走曲」と言うそうだ。数小節のメロディーが輪唱のように他のパートに次々と受け継がれていく様子が、まさに「遁走」という言葉によく表れていて、上手い訳だと思う。そのフーガを作曲する時の技術が「対位法」と呼ばれるもので、中世・ルネサンス期に盛んになったポリフォニー(多声)音楽以来の伝統を受け継いでいる。『フーガの技法』を構成する19曲の中には「コントラプンクトゥスの何番」という名前が付されたものが14曲あるのだが、その「コントラプンクトゥス(Contrapunctus)」がラテン語で対位法のことだ。

(第1曲で各パートに次々と現れる主題)

「この曲集は第1曲に用いられた主題とその転回、そのおのおののリズムの変化、コロラトゥーラによる変形、合計8個の旋律と、7個の対主題を用いてこれらを組み合わせて作ってあるが、ここでもこれらの主題、対主題の組み合わせの可能性の極限をきわめている。」

(『J・S・バッハ』 辻 荘一 著、岩波新書)

中でも12番目と13番目のコントラプンクトゥスは、楽譜の音符を全て上下逆さまに読み替えてもほぼ同じ演奏ができる、いわゆる「鏡のフーガ」と呼ばれるもので、「正の主題を転回して逆の主題とし、向かい合ったページに印刷されているのは全くの奇観」(前掲書)なのだそうである。楽譜を詳細にわたって読める人には、フーガを聴く時にこうした楽しみがあるのだろう。

この全曲を通しで聴いてみようとしても、私などは正直言って集中力が持たない。考えてみればコンサートで『フーガの技法』の全曲を取り上げることなどは、まず見たことがないから、そもそも人前での全曲の演奏を前提にしていないのかもしれない。そういう作品なのである。65歳でその生涯を終えることになるバッハの最晩年の作だと既に書いたが、間もなく命を終えようとしている頃に、大バッハはなおも対位法の世界で匠を極めていたとは。

(バッハが死を迎えるまで音楽監督を務めていたライプツィヒの聖トーマス教会) ※

それにしても謎めいた作品である。残された楽譜には音の抑揚も演奏速度の指定もなければ、四つのパートに関する楽器の指定さえもない。どんな楽器を使ってどのように演奏するかは、全くもって演奏者次第なのである。だから、『フーガの技法』は楽器の種類や演奏方法を超えた、あくまでも概念だけが存在する音楽作品なのだとも言える。事実、世の中には様々な演奏形態による『フーガの技法』が収録されているのだが、私はやはり、重厚な弦楽四重奏によるものが好きだ。

更なる謎は、この作品の最後に収められた、いわゆる「未完のフーガ」のことである。

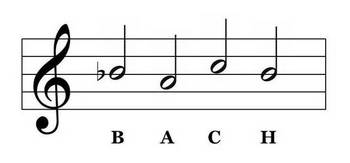

それ以外のフーガを、バッハは1748~1749年頃に作曲していたらしい。そしてこのフーガを書き始め、第三主題に日本の音名でいうと「変ロ・イ・ハ・ロ」の音が並ぶ小節を取り入れた。それをドイツ式の音名で表すと”B・A・C・H”なのである。つまり、自分の姓を表す主題を加えたという訳だ。

(また、A =1、B =2 という風にアルファベットを数字に置き換えると、B+A+C+H=14となる。JSBACHなら41だ。バッハはこうした自分のイニシャルとも言える数字を自分の作品の中に忍び込ませているという。)

(「平均律クラヴィーア曲集第1巻」第1曲のフーガ。ここにも「バッハの数」が。)

「バッハは、『自然』というものは、『交代』するものである。音楽では『対位法』の原則が働く『フーガ』において、協和音と不協和音が代わる代わる交代しながら繋がって行くので、さまざまな感情が表現できる。『対位法』とは個人や時代の趣味を超えた音原則に基づくものであるから、そこには音による普遍的な世界が展開されると考え、『フーガ』を徹底的に追及しようとの強い意志のもと、≪フーガの技法≫と≪ロ短調ミサ≫の作曲を試みるのです。(『対位法』は、こうしたい、と思っても音はそのように動くことが出来ず、そうなるしかない、という結果が待っている世界です。)」

(『バッハの秘密』 淡野 弓子 著、平凡社新書)

ところが、その頃からバッハの視力が非常に弱くなり、楽譜の筆跡が乱れるようになった。長年の作曲活動で目を酷使したためとも、糖尿病が原因で白内障を併発したためともされる。1750年の春に、友人たちからの薦めで高名な英国人眼科医の手術を二度受けたのだが、いずれも失敗してバッハは完全に失明。しかも内服薬の副作用で急速に体が衰弱していったという。

”B・A・C・H”の音による第三主題を加えた作曲途上のフーガについて、バッハ自筆の楽譜は239小節まで書かれたところで止まっていて、その先には次男カール・フィリップ・エマヌエルによる有名な書き込みが残されている。

「BACHの名が対主題として表されるところで、作曲者は物故した。」 (前掲書)

(画面右下がC.P.E.バッハによる書き込み)

もっとも、これが最後の作曲ということではなくて、バッハの後妻であるアンナ・マグダレーナ・バッハが綴った『バッハの思い出』によると、瀕死の病床にあったバッハは、彼を見舞う娘婿のアルトニコルに対して『汝の御前に我は進まん』というコラールを枕元で口述筆記させたことになっている。BWV886aとして今は「ライプツィヒ・コラール」の最終曲に編入されているこの作品は、抑制の効いた穏やかなコラールで、死の縁に立つ信者が粛々と神の前へ進んで行く姿が目に浮かぶような曲想に、胸が打たれる。

そして、そのバッハにも、いよいよ最後の時が迫った。

「(中略)『すこし音楽をやってくれないか』と彼は申しました。『美しい死の歌をうたってきかせておくれ。もうその時がきたのだよ』 私はちょっとためらいました。もう間もなく天上の音楽をきく身になろうというこの人に、私たちはこの地上の最後の音楽としてどんな音楽を捧げたらよいのでしょうか。そのとき、神様がずばりとよい考えを恵んで下さったのです。

私は『もろびとなべて死すべきもの』のコラールを歌いだしました。オルガン小曲集のオルガン前奏曲の一つは、このコラールのために彼がつくったものでした。他の人たちもこれに唱和し、それは四部合唱になりました。歌っているうちに、大いなる平和が彼の顔の上に現われてきました── 彼はもう殆どこの世のものではなく、いっさいの無常なるものを打ち越えた高みに立っているように思われました。

1750年7月28日火曜日の夜7時15分、彼は世を去りました。享年65歳でございます。金曜日の朝、私たちは遺骸(なきがら)をライプツィヒのヨハネ教会墓地に葬りました。」

(『バッハの思い出』 アンナ・マグダレーナ・バッハ 著、山下肇 訳、 青土社)

(聖トーマス教会内のバッハの墓) ※

『フーガの技法』の最終曲である「未完のフーガ」は、バッハの自筆の楽譜が絶筆となった所で演奏が止まる。バッハの命が絶たれたことを表すように唐突に音が途切れるのは、悲痛でさえもある。だが、それはやはりバッハに対する演奏者の最大限の敬意なのだろう。

今日、7月28日はバッハの命日だ。今夜はあらためて『フーガの技法』を聴きながら、私の一日を終わることにしよう。

(※はいずれもライプツィヒ観光局のHPより拝借)

ジャズと共に [音楽]

休日の午後6時過ぎ、私は一人、ほろ酔い加減で新橋からメトロで渋谷に向かっていた。

直前まで新橋の居酒屋で家族と共に一杯やっていた。五月の四連休も、気がつけば今日がもう最終日だ。この休みの間、新潟で司法修習中の息子が帰省していたので、家の中は久しぶりに賑やかになっていた。もちろん、家族それぞれに個々の予定はあったのだが、その中で四人一緒に過ごす時間も可能な限り作った。あっという間に過ぎてしまった気もするが、それは本当に楽しい時間であった。

そして、今日の夕方の新幹線で息子は新潟に戻り、私はこれから渋谷で自分1人の時間を過ごそうとしている。それは、この連休の間に予定していたことの最後の一コマだ。

銀座線の改札を出て階段を下りると、渋谷の駅前はまだ薄明るい。そして何とも大勢の人々が出歩いている。今日の昼間は夏日に近い陽気になったから、この時間でも上着はいらない。暮れていく街の風情を楽しみながら、私はBunkamuraのオーチャード・ホールへと向かった。

私が席を取っていた二階から広いホールの全体を見下ろすと、暗がりの中、ステージの中央部分だけにスポットライトが当り、グランドピアノと横置きにしたコントラバス、そしてドラムスという三種類の楽器だけが浮かび上がっている。やがて、開演時間が近いことを知らせる放送があり、ホールの中の座席が聴衆で埋まると、わくわくするような気分が一気に高まっていく。

定刻の午後7時。ステージの左端から背の高い三人のプレイヤーが登場すると、場内は割れるような拍手に包まれた。各人が楽器の前に位置を正すと、一瞬の静寂。そして次の瞬間、このピアニスト独特の甘美なメロディーによるイントロが始まる。それに聴き惚れていると、ベースの野太い低音と、軽快にリズムを刻むドラムスが滑らかに寄り添っていく。CDを聴いているだけのシチュエーションとは違い、目の前でジャズ・トリオの演奏が始まっていく、その様子を実際に眺めるのは、やはりいいものだ。

ピアノ: キース・ジャレット、ベース: ゲイリー・ピーコック、ドラムス: ジャック・ディジョネット。私の目の前で華麗な演奏を始めてくれたのは、あのキース・ジャレット・トリオなのである。

キース・ジャレットといえば、中腰でピアノを弾きながら時折うなり声を上げる、その独特の演奏スタイルで有名だ。先に述べたように、即興を加える時のメロディーが詩情豊かでとてもきれいなことから、女性ファンも多い。今夜も聴衆の年齢層は実に幅広く、女性とペアで訪れた人も多いようだ。

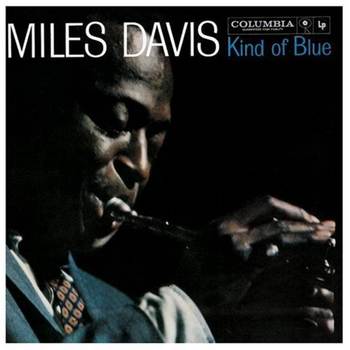

1945年生まれのキース・ジャレットは、今年で68歳になる。アルバム・デビューは1965年にアート・ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズに加入した時のものなのだそうだが、その当時の活躍については、私は知識を持っていない。’70年代に入った頃にはマイルス・デイビスのバンドに参加したこともあるそうである。

若い頃に読んだジャズの本の中に、こんなことが書いてあった。ジャズを聴く人は、ジャズの歴史の中で自分が好む演奏スタイルが流行した時代に錨(いかり)を下ろしており、そこを中心にして、その人なりの振れ幅の中で時代を遡ったり下ったりしているのだと。

私個人の場合は、マイルスがもたらしたモード・ジャズが全盛期を迎えた’60年代前半あたりのジャズに錨が下りているのかなと、自分でも思う。ジャズを聴き始めたのが’70年代に入った頃だったから、ハードバップ期の作品よりも、相対的に新しいモード・ジャズの方がカッコよく思えたものだ。高校生になったばかりの私は、マイルスのあの謎めいたトランペットに憧れていた。

(モード・ジャズの金字塔、マイルスの"Kind of Blue")

その’70年代に、(私の印象でいうと)キース・ジャレットはソロ演奏の方で注目を集めた人だった。エレクトリック・サウンドが導入されたり、ファンキーな要素が大きく取り入れられたりと、ジャズの世界にも大きな変革が始まった’70年代。それらとはまた別の次元で、うなり声を上げながら陶酔感溢れる独特のソロ・ピアノの世界を築き上げたのがキースだった。’75年にリリースされた、あの伝説の"The Koln Concert"の存在は、普段ジャズとは殆ど無縁のような女の子でさえ知っていたほどだ。

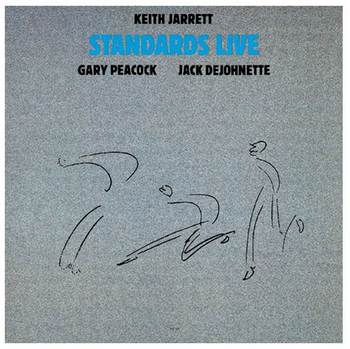

そんなキースが、’80年代からはトリオ演奏で注目を集めた。それが、今夜私たちの前で演奏を繰り広げてくれている、ゲイリー・ピーコック、ジャック・ディジョネットとのトリオである。’83年にリリースされた”Standards Vol.1”と”Standards Vol.2”、そして’85年の”Standards Live”は、ジャズのトリオ演奏が好きな人なら誰もが持っていたようなアルバムだろう。(今思えば、私が新婚の頃にリリースされた”Standards Live”は、当時の家内と私にとって週末のリラックスの友のような存在だった。第一曲の”Stella by Starlight”がとても素敵なのだ。)

そのキース・ジャレット・トリオ(通称:スタンダーズ・トリオ)の結成から、今年で何と30周年だという。途中、’90年代の後半にはキースが「慢性疲労症候群」という原因不明の病気を患い、全く活動が出来ない時期が2年ほど続いたのだそうだが、それからよくぞカムバックしてくれたものである。

だが、このトリオによる日本公演は、結成30周年記念の今回をもって最後になるという。ここまで長く続いたトリオだけにとても残念だが、これ以上を期待するのは無理というものだろう。

途中20分間の休憩を挟んで、三人の熱演は続いた。そして、鳴り止まない拍手に応えてアンコールを三曲も演じてくれて、コンサートはこれ以上ないような賞賛の中で終了した。

会場をゆっくりと出て、体の中にまだ残るコンサートの余韻を楽しみながら、夜の渋谷を歩く。そして、ふと思い出した。あれは、もう間もなく高三になる頃だったか、級友たちと四人でチック・コリアのバンドのコンサートを聴きに行ったことがあったのだ。(当時のチック・コリアは”Return to Forever”というバンドを結成。カモメが颯爽と飛ぶ写真をジャケットにしたレコードが大ヒットし、ジャズ・フュージョンの代表作になっていた。) 1974年といえば、キース・ジャレット、チック・コリア、そしてハービー・ハンコックの三人がいずれも30歳前後。ジャズ界の気鋭の御三家として注目の的になっていた時代だった。(もちろん、この三人がその後もジャズ界をリードし続けてきたことは言うまでもない。)

その頃はまだオーチャード・ホールなどなくて、会場はここからすぐ近くの渋谷公会堂だった。あれからもうすぐ40年。渋谷公会堂は老朽化のために再来年にも建て替えが始まるのだという。やはり40年という歳月は、大きくて重たいものなのだろう。私個人にとっても、それはこれまでの人生の2/3以上を占めているのだから。

ジャズに親しみながら過ごしてきた40年。高校生になりたての頃に聴き始めたのは、大人の仲間入りをしようと、少し背伸びをしていたからかもしれない。それでもなお、長年ジャズを好きでいてよかったと、今あらためて思っている。

連休最後の夜が終わろうとしている。明日からはまた仕事だ。今週は色々と予定が詰まっているが、それらが終わった後の週末は、食卓のBGMを再びジャズにしてみよう。

小さなコンサート [音楽]

野田新内閣の組成、台風12号の接近に伴う各地の大雨、そして夜はザック・ジャパンの北朝鮮戦。9月2日の金曜日は、日本にとって盛り沢山の一日だった。

台風の影響で猛烈な湿度となったその日の夕方、仕事を終えた私は電車に揺られて新宿を目指す。予め示し合わせておいたので、途中の池袋から家内が同じ車両に乗ってきた。スポーツ・ジムからの帰りなのだが、一応の余所行きを身に纏っている。私は普段と変わらぬクール・ビズの通勤姿なのだが、まぁいいだろう。

帰宅ラッシュで混み合う新宿駅は大変な蒸し暑さ。汗を拭きながら電車を乗り換えて、荻窪へと向かう。中央線の駅は殆どが高架だが、なぜか荻窪は昔から地上高のままの駅だ。私たちは駅前のファースト・フード店で簡単に腹ごしらえをしてから、杉並公会堂へと歩いていった。雨は降りそうで降らない。けれども街は湿度の極めて高い空気に包まれていて、蒸し暑いことこの上ない。だから、公会堂の小ホールに着いた時は、節電モードなりにエアコンが効いていて、嬉しかった。

定刻の19時30分、静まりかえったステージにヴァイオリニストとピアニストが登場。大きな拍手に包まれた二人が笑顔と共に一礼すると、会場には再び張りつめた静寂が戻る。簡単な音合わせの後、定位置に立って楽器を肩に乗せ、天井の一点を見つめるヴァイオリニスト。ピアニストはその背後の席で始動態勢に入り、彼女の動きを見つめている。そして、聴衆の視線はヴァイオリンの弓先に集中している。いつものことながら、コンサートが始まる時の、この上質の緊張感はいいものだ。

やがて、意を決したように振り下ろされた弓と、絶妙のタイミングで躍動を始めたピアノ。シベリウスの「ヴァイオリンとピアノのための6つの小品」の中の「思い出」という甘美な曲が、早くも客席を魅了する。それに続く「マズルカ」は、メロディーが本当にきれいだ。ヴァイオリンとピアノというたった二つの楽器だけで作り上げられる、かくも豊穣で優雅な時空。音楽が人の心を捉えて放さない、その原点がここにある。

二人の演奏者は、いずれも22~23歳のお嬢さんである。ヴァイオリニストは日本の音大を出て今は海外に留学中。そしてピアニストは現役の音大生で、私の娘の小学校時代からの同級生だ。そんな関係で、我家は今日のコンサートへのお誘いをいただいていた。当の娘は所用があって今は米国に滞在中なので、家内と私で聞かせていただくことにしていたのである。コンサートに出かけて、演奏者が自分の娘と同じ年頃というのもなかなか得難い経験で、ついつい親のような気持ちで声援を送りたくなってしまう。

レストランでの食事にたとえれば、軽やかで上品なオードブルのようなシベリウスの小品に続くのは、20世紀になって西洋音楽が新しい時代への模索を行っていた時期に、逆に伝統的な民族音楽を掘り起こし、その中に新しさを見出したバルトークの「ルーマニア民族舞曲」。どこかの映画で見た、ジプシーたちの自由奔放で熱い演奏を思い出すような、エキゾティックな世界が広がる。そしてそれとは対照的に、その後に続くベートーベンの有名なスプリング・ソナタは、いかにも彼のものらしいきっちりとした構成を改めて堪能させてくれた。二人のお嬢さん、いや演奏者の息がよく合い、若い二人ゆえの瑞々しさを湛えた見事な演奏である。

20分ほどの休憩を挟み、新たな衣装に包まれて再びステージに登場する二人。その笑顔はまさに自分の娘を見ているようだが、その二人の眼差しが張りつめたものに戻ると、いささか風変わりなリズムと共に、ヴァイオリンもピアノもいきなり全速力で疾走を始め、私たちは早くもぐいぐいとその世界に引き込まれていく。プーランクの「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」である。そのアレグロの後にふと現れる、甘美でお洒落で、そしてさらっとした憂愁を帯びたメロディーは、いかにもフランス人のものだ。

(Francis Poulenc)

フランシス・プーランク(1899~1963)は、裕福な家庭に生まれ育った生粋のパリジャンだそうである。彼の父と叔父は、かつてのフランスの有名な化学・製薬会社、ローヌ・プーランの創業者だという。(そういう意味では、「プーランク」ではなく「プーラン」と表記するのが整合的なのだろう。)

裕福な家庭ゆえに5歳の時からピアノに親しみ、同時代の音楽家としてエリック・サティやラヴェルから大きな影響を受けている。共にバレエ曲としてはそれまでの常識を覆した、ストラヴィンスキーの「春の祭典」やサティの「パラード」の初演を見て感銘を受け、後に「六人組」と呼ばれる音楽活動を展開するようになる。いわゆるサロンを出入りした音楽家の系譜の最後を飾る部類に入るのだろう。私が愛聴しているプーランクの室内楽全集のジャケットに登場する彼の姿は、まさに上流階級のお洒落そのものである。

歌曲やピアノ曲が作品の中心だというが、その歌曲には宗教的なものが多く、その一方で遊び心たっぷりの音楽も作曲し、ピアノ以外では管楽器を特に好んだという。要するに器用で多才な人だったのだろう。その作風は、20世紀の文明が一気に花開いたパリで、生活に困ることなく生涯を過ごした彼ならではのお洒落な感性と、作品に込めたユーモアとアイロニー、いかにも都会的な憂愁などが織り合わされた、独特の上品さを持っている。それらは「軽妙と洒脱」と表現されることが多いが、私にとってはそれ以上の、どこか人生を達観しているような面白さが大きな魅力である。

二人が今夜演奏してくれている「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」には、「ガルシア・ロルカの追憶に」という副題が添えられている。ガルシア・ロルカはスペインを代表する詩人で、スペイン内戦が始まった直後に、フランコ軍に捕らえられて射殺された。その死から6年あまり。1942~3年に完成されたこのソナタは、そのロルカの追悼という、プーランクにしては珍しく政治的な意図が込められた作品なのである。完成当時のフランスはまだドイツ軍による占領下にあった。そのことへの思いもあったのだろうか。

(ガルシア・ロルカ 1898~1936)

二人の演奏者は、まだ若いのに、情感たっぷりのプーランクを聴かせてくれた。おかげで私たちは、フレッシュなブーケの赤ワインと共に今夜のメイン・ディッシュを楽しんでいる気分である。

プーランクの音楽は軽妙に見えて、実は深い。だから、彼女たちはこれからの人生を積み重ねていく中で、その年齢なりの表現を、このソナタを通じてこれからもきっと見せてくれることだろう。まるで親のような心境になった家内と私にとっては、彼女たちの今後の活躍が本当に楽しみである。

最後に、ラヴェルの超絶技巧的な演奏会用狂詩曲「ツィガーヌ」の熱演があって、一際大きな拍手と共に、小ホールでのコンサートはお開きになった。我家の娘と同じ世代の若い二人の演奏者に私たちが大いに元気をもらった、素晴らしい一時であった。

台風は今どこにいるのか、外はやや風が強いが、雨は落ちていない。胸の中にまだ残るコンサートの余韻を楽しみながら、私たちは駅までの道を歩いた。

文化とは、やはりいいものである。

台風の影響で猛烈な湿度となったその日の夕方、仕事を終えた私は電車に揺られて新宿を目指す。予め示し合わせておいたので、途中の池袋から家内が同じ車両に乗ってきた。スポーツ・ジムからの帰りなのだが、一応の余所行きを身に纏っている。私は普段と変わらぬクール・ビズの通勤姿なのだが、まぁいいだろう。

帰宅ラッシュで混み合う新宿駅は大変な蒸し暑さ。汗を拭きながら電車を乗り換えて、荻窪へと向かう。中央線の駅は殆どが高架だが、なぜか荻窪は昔から地上高のままの駅だ。私たちは駅前のファースト・フード店で簡単に腹ごしらえをしてから、杉並公会堂へと歩いていった。雨は降りそうで降らない。けれども街は湿度の極めて高い空気に包まれていて、蒸し暑いことこの上ない。だから、公会堂の小ホールに着いた時は、節電モードなりにエアコンが効いていて、嬉しかった。

定刻の19時30分、静まりかえったステージにヴァイオリニストとピアニストが登場。大きな拍手に包まれた二人が笑顔と共に一礼すると、会場には再び張りつめた静寂が戻る。簡単な音合わせの後、定位置に立って楽器を肩に乗せ、天井の一点を見つめるヴァイオリニスト。ピアニストはその背後の席で始動態勢に入り、彼女の動きを見つめている。そして、聴衆の視線はヴァイオリンの弓先に集中している。いつものことながら、コンサートが始まる時の、この上質の緊張感はいいものだ。

やがて、意を決したように振り下ろされた弓と、絶妙のタイミングで躍動を始めたピアノ。シベリウスの「ヴァイオリンとピアノのための6つの小品」の中の「思い出」という甘美な曲が、早くも客席を魅了する。それに続く「マズルカ」は、メロディーが本当にきれいだ。ヴァイオリンとピアノというたった二つの楽器だけで作り上げられる、かくも豊穣で優雅な時空。音楽が人の心を捉えて放さない、その原点がここにある。

二人の演奏者は、いずれも22~23歳のお嬢さんである。ヴァイオリニストは日本の音大を出て今は海外に留学中。そしてピアニストは現役の音大生で、私の娘の小学校時代からの同級生だ。そんな関係で、我家は今日のコンサートへのお誘いをいただいていた。当の娘は所用があって今は米国に滞在中なので、家内と私で聞かせていただくことにしていたのである。コンサートに出かけて、演奏者が自分の娘と同じ年頃というのもなかなか得難い経験で、ついつい親のような気持ちで声援を送りたくなってしまう。

レストランでの食事にたとえれば、軽やかで上品なオードブルのようなシベリウスの小品に続くのは、20世紀になって西洋音楽が新しい時代への模索を行っていた時期に、逆に伝統的な民族音楽を掘り起こし、その中に新しさを見出したバルトークの「ルーマニア民族舞曲」。どこかの映画で見た、ジプシーたちの自由奔放で熱い演奏を思い出すような、エキゾティックな世界が広がる。そしてそれとは対照的に、その後に続くベートーベンの有名なスプリング・ソナタは、いかにも彼のものらしいきっちりとした構成を改めて堪能させてくれた。二人のお嬢さん、いや演奏者の息がよく合い、若い二人ゆえの瑞々しさを湛えた見事な演奏である。

20分ほどの休憩を挟み、新たな衣装に包まれて再びステージに登場する二人。その笑顔はまさに自分の娘を見ているようだが、その二人の眼差しが張りつめたものに戻ると、いささか風変わりなリズムと共に、ヴァイオリンもピアノもいきなり全速力で疾走を始め、私たちは早くもぐいぐいとその世界に引き込まれていく。プーランクの「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」である。そのアレグロの後にふと現れる、甘美でお洒落で、そしてさらっとした憂愁を帯びたメロディーは、いかにもフランス人のものだ。

(Francis Poulenc)

フランシス・プーランク(1899~1963)は、裕福な家庭に生まれ育った生粋のパリジャンだそうである。彼の父と叔父は、かつてのフランスの有名な化学・製薬会社、ローヌ・プーランの創業者だという。(そういう意味では、「プーランク」ではなく「プーラン」と表記するのが整合的なのだろう。)

裕福な家庭ゆえに5歳の時からピアノに親しみ、同時代の音楽家としてエリック・サティやラヴェルから大きな影響を受けている。共にバレエ曲としてはそれまでの常識を覆した、ストラヴィンスキーの「春の祭典」やサティの「パラード」の初演を見て感銘を受け、後に「六人組」と呼ばれる音楽活動を展開するようになる。いわゆるサロンを出入りした音楽家の系譜の最後を飾る部類に入るのだろう。私が愛聴しているプーランクの室内楽全集のジャケットに登場する彼の姿は、まさに上流階級のお洒落そのものである。

歌曲やピアノ曲が作品の中心だというが、その歌曲には宗教的なものが多く、その一方で遊び心たっぷりの音楽も作曲し、ピアノ以外では管楽器を特に好んだという。要するに器用で多才な人だったのだろう。その作風は、20世紀の文明が一気に花開いたパリで、生活に困ることなく生涯を過ごした彼ならではのお洒落な感性と、作品に込めたユーモアとアイロニー、いかにも都会的な憂愁などが織り合わされた、独特の上品さを持っている。それらは「軽妙と洒脱」と表現されることが多いが、私にとってはそれ以上の、どこか人生を達観しているような面白さが大きな魅力である。

二人が今夜演奏してくれている「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」には、「ガルシア・ロルカの追憶に」という副題が添えられている。ガルシア・ロルカはスペインを代表する詩人で、スペイン内戦が始まった直後に、フランコ軍に捕らえられて射殺された。その死から6年あまり。1942~3年に完成されたこのソナタは、そのロルカの追悼という、プーランクにしては珍しく政治的な意図が込められた作品なのである。完成当時のフランスはまだドイツ軍による占領下にあった。そのことへの思いもあったのだろうか。

(ガルシア・ロルカ 1898~1936)

二人の演奏者は、まだ若いのに、情感たっぷりのプーランクを聴かせてくれた。おかげで私たちは、フレッシュなブーケの赤ワインと共に今夜のメイン・ディッシュを楽しんでいる気分である。

プーランクの音楽は軽妙に見えて、実は深い。だから、彼女たちはこれからの人生を積み重ねていく中で、その年齢なりの表現を、このソナタを通じてこれからもきっと見せてくれることだろう。まるで親のような心境になった家内と私にとっては、彼女たちの今後の活躍が本当に楽しみである。

最後に、ラヴェルの超絶技巧的な演奏会用狂詩曲「ツィガーヌ」の熱演があって、一際大きな拍手と共に、小ホールでのコンサートはお開きになった。我家の娘と同じ世代の若い二人の演奏者に私たちが大いに元気をもらった、素晴らしい一時であった。

台風は今どこにいるのか、外はやや風が強いが、雨は落ちていない。胸の中にまだ残るコンサートの余韻を楽しみながら、私たちは駅までの道を歩いた。

文化とは、やはりいいものである。

326周年 [音楽]

1717年12月の初旬、東部ドイツの小さな町ケーテンに一人の宮廷楽長が着任した。32歳、一つ年上の妻と、子供が4人。気鋭の音楽家として、既にその名は音楽好きの王侯貴族の間では知れわたっていた。

彼の前職はヴァイマルの宮廷礼拝堂のオルガニスト兼宮廷楽師であった。それを務めた9年の間に、彼が生涯に残したオルガン曲の大半が作曲されている。『トッカータとフーガ ニ短調』といえば、今では彼の代表作として知られる名曲だ。同時に、今日も歌い継がれる教会用のカンタータを多数作曲した。

彼の雇い主はヴァイマルの領主、ヴィルヘルム・エルンスト公。彼と同じルター派正統主義の熱心な信者だった。宗教改革の創始者マルティン・ルターは無類の音楽好きであったようで、カトリックの教会では信者が聖歌隊の歌を聴くだけであったのに対し、ルターはドイツ語の賛美歌を作って信者が自ら歌うようにした。そういう伝統もあって、領主がルター派の土地では教会音楽が盛んだったのである。

(ヴァイマルのエルンスト城)

ヴァイマルの宮廷音楽家として、彼の人生は順風満帆だったが、この町の宮廷事情はややこしいものだった。過去の様々な経緯から、領主権がヴィルヘルム・エルンスト公とその従弟エルンスト・アウグストとの間で分有され、争い事が絶えなかったのだ。しかもエルンスト・アウグストは大変な音楽好きで、自らは雇い主でないのに、宮廷楽師の彼を自分の館に頻繁に招き、演奏を楽しむ。そのことがヴィルヘルム・エルンスト公の不興を買っていた。

彼がヴァイマルを去ることになった原因は、前年に死去した宮廷楽長の後任を彼が自認していたのに、雇い主が別の人物を任命したことである。自尊心を傷つけられた彼に、ケーテンの領主レオポルド侯爵から声がかかる。領主の宮廷楽長という地位、そして年棒も申し分なかった。彼は辞職を申し出るが、ヴィルヘルム・エルンスト公は首を縦に振らず、仕舞には彼を一ヶ月も牢屋に入れてしまった。

外界との交わりを絶たれ、たった一人で過ごす「不快で退屈で、楽器のない」拘禁生活。それでも彼は自らの主張を曲げず、一説によればこの間に『平均率クラヴィーア曲集第一巻』の構想を練っていたというから、やはり並大抵の男ではない。1717年12月2日。結局ヴィルヘルム・エルンスト公が根負けする形で彼は釈放され、一家を連れてヴァイマルの北方約100kmのケーテンへと旅立った。

(現在のケーテン)

彼が着任した当時、ケーテンは人口3千人ほどの小さな町だったという。領主のレオポルド侯爵は23歳の若さながら優れた音楽愛好家で、自らもヴィオラの名手であった。

「レオポルド侯は、物心のついた頃からお音楽が好きだった。男の子なら誰でも飛びつく『兵士の人形』」より『音楽家』を欲しがり、13歳の時には早くも母にねだって三人の音楽家を雇い入れたというから、生まれつき音楽に対する感性を持ち合わせていたのだろう。」

(引用書 後述)

だが、以前の雇い主とは異なり、レオポルド侯爵はカルヴァン派に属していた。禁欲的なカルヴァン派は「礼拝中に美しい音楽に心を奪われてはならない」という立場であるため、ケーテンでは教会用のオルガン曲も教会カンタータもお呼びではない。その代わりに、教会音楽から離れた室内楽はレオポルド侯爵の大いに望むところだ。この小さな町には不釣合いな18人もの楽士団を率いて、楽長の彼は侯爵の期待に応えていく。「楽興の時」とはまさにこうした日々のことを指すのだろう。ケーテンの城を舞台に、歴史に名を残す数々の室内楽曲が生み出された。三曲の『ヴァイオリン協奏曲』、ブランデンブルク辺境伯クリスチャン・ルートヴィヒに献呈されたことでその名がついた協奏曲集(原題は『種々の楽器による協奏曲』)が、その代表作と言えようか。

こうした作品とは別に、この時期の彼は個々の楽器の持つ可能性を極限まで追求するような器楽曲も多数残している。

「『楽興』の言葉にふさわしい音楽の悦びにあふれた協奏曲とは対照的に、ソロやデュオのための作品には、しばしば余計なものをそぎ落としたストイックな美しさが漂っている。」

(引用書 後述)

『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』、『無伴奏チェロのための組曲』、『無伴奏フルートのためのパルティータ』、『平均率クラヴィーア曲集第一巻』、『インヴェンションとシンフォニア』、『フランス組曲』、『イギリス組曲』・・・と並べてみれば、ケーテンの宮廷での彼の音楽生活がいかに充実した日々であったかが解ろうというものだ。

「ヴィヴァルディに代表される、耳当たりのいいイタリア風の器楽曲が全盛だった時代に、これほど凝縮された表情をたたえた密度の濃い作品を書けたのは、レオポルド侯自身がこのような音楽に魅せられたからに違いないし、またこのような作品を演奏できる能力を備えた楽団のメンバーがいたからだった。作曲家が自分の創造力を優先させる19世紀以降と違い、当時の作曲はあくまで実際の演奏を前提としたものだったから、作曲家は実際に使える奏者の能力を考えながら、曲の構想を練らなければならなかったのである。」

(引用書 後述)

優れた作曲家と演奏家、そしてその良き理解者である領主との巡り合い。こうしたケーテンでの日々があったからこそ、後に「音楽の父」として歴史上比類なき存在となる彼があり得たのだとも言える。その巡り合わせは、人類史上の一つの奇跡だったといっていいのかもしれない。

ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)。2011年の今日3月21日は、彼の生誕から326周年にあたる。

悲しみや、やり場のない怒りに取り付かれてしまった時、私は彼の『オブリガード・チェンバロとヴァイオリンのための六つのソナタ』 BWV1014~1019 を聴くことが多い。この作品集はヴァイオリンとチェンバロのデュオなのだが、チェンバロの左手が通奏低音の伴奏部分であるの対して右手は一つの独奏楽器のようなパートを受け持つので、ヴァイオリンと合わせると事実上のトリオのような演奏になる。

夜の月に照らされた岩と雪の山々を見つめているような、そんな曲想は、ささくれてしまった自分の心に理性を取り戻そうとする時に、いつの間にか私をクールダウンしてくれる。今度の震災の後も、やはりこの曲を聴いてみたくなった。

「なかでも痛切な空気に貫かれた<第五番>は出色だ。『ヘ短調』という哀切な調性で書かれたこの作品は、中間の楽章<たいていは第三楽章>に調性の異なる楽章をはさむという一般的な習慣にさからい、すべて短調で作曲された。とくに一貫して重音を奏でつづけるヴァイオリンと、分散和音を奏でつづけるチェンバロが拮抗する第三楽章は、あの月から降っていた銀の光のヴェールのように、冷たく透き通った美しさに満ちている。」

(『バッハへの旅』 加藤浩子 著、東京書籍)

作曲されたのは1720年頃だという。その年の夏、バッハはレオポルド侯のお供で保養地のカールスバード(現在のチェコ共和国のカルロヴィ・ヴァリ)に出かけ、ケーテンに戻ってみると、12年連れ添った妻(マリア・バルバラ)が亡くなっていて既に埋葬された後だったことを知らされる。『オブリガード・チェンバロとヴァイオリンのための六つのソナタ』 第五番が湛える哀調は、その悲しみの中で作られたものなのだろうか。

だがその翌年にバッハは12歳年下の宮廷歌手アンナ・マグダレーナを娶り、その後彼女との間に多くの子を成して、音楽家としての道を邁進した。現在のドイツから外に出ることは終生なかったが、彼が音楽史上に残したものは世界共通の、とてつもなく大きな遺産であったと言うほかはない。

彼の前職はヴァイマルの宮廷礼拝堂のオルガニスト兼宮廷楽師であった。それを務めた9年の間に、彼が生涯に残したオルガン曲の大半が作曲されている。『トッカータとフーガ ニ短調』といえば、今では彼の代表作として知られる名曲だ。同時に、今日も歌い継がれる教会用のカンタータを多数作曲した。

彼の雇い主はヴァイマルの領主、ヴィルヘルム・エルンスト公。彼と同じルター派正統主義の熱心な信者だった。宗教改革の創始者マルティン・ルターは無類の音楽好きであったようで、カトリックの教会では信者が聖歌隊の歌を聴くだけであったのに対し、ルターはドイツ語の賛美歌を作って信者が自ら歌うようにした。そういう伝統もあって、領主がルター派の土地では教会音楽が盛んだったのである。

(ヴァイマルのエルンスト城)

ヴァイマルの宮廷音楽家として、彼の人生は順風満帆だったが、この町の宮廷事情はややこしいものだった。過去の様々な経緯から、領主権がヴィルヘルム・エルンスト公とその従弟エルンスト・アウグストとの間で分有され、争い事が絶えなかったのだ。しかもエルンスト・アウグストは大変な音楽好きで、自らは雇い主でないのに、宮廷楽師の彼を自分の館に頻繁に招き、演奏を楽しむ。そのことがヴィルヘルム・エルンスト公の不興を買っていた。

彼がヴァイマルを去ることになった原因は、前年に死去した宮廷楽長の後任を彼が自認していたのに、雇い主が別の人物を任命したことである。自尊心を傷つけられた彼に、ケーテンの領主レオポルド侯爵から声がかかる。領主の宮廷楽長という地位、そして年棒も申し分なかった。彼は辞職を申し出るが、ヴィルヘルム・エルンスト公は首を縦に振らず、仕舞には彼を一ヶ月も牢屋に入れてしまった。

外界との交わりを絶たれ、たった一人で過ごす「不快で退屈で、楽器のない」拘禁生活。それでも彼は自らの主張を曲げず、一説によればこの間に『平均率クラヴィーア曲集第一巻』の構想を練っていたというから、やはり並大抵の男ではない。1717年12月2日。結局ヴィルヘルム・エルンスト公が根負けする形で彼は釈放され、一家を連れてヴァイマルの北方約100kmのケーテンへと旅立った。

(現在のケーテン)

彼が着任した当時、ケーテンは人口3千人ほどの小さな町だったという。領主のレオポルド侯爵は23歳の若さながら優れた音楽愛好家で、自らもヴィオラの名手であった。

「レオポルド侯は、物心のついた頃からお音楽が好きだった。男の子なら誰でも飛びつく『兵士の人形』」より『音楽家』を欲しがり、13歳の時には早くも母にねだって三人の音楽家を雇い入れたというから、生まれつき音楽に対する感性を持ち合わせていたのだろう。」

(引用書 後述)

だが、以前の雇い主とは異なり、レオポルド侯爵はカルヴァン派に属していた。禁欲的なカルヴァン派は「礼拝中に美しい音楽に心を奪われてはならない」という立場であるため、ケーテンでは教会用のオルガン曲も教会カンタータもお呼びではない。その代わりに、教会音楽から離れた室内楽はレオポルド侯爵の大いに望むところだ。この小さな町には不釣合いな18人もの楽士団を率いて、楽長の彼は侯爵の期待に応えていく。「楽興の時」とはまさにこうした日々のことを指すのだろう。ケーテンの城を舞台に、歴史に名を残す数々の室内楽曲が生み出された。三曲の『ヴァイオリン協奏曲』、ブランデンブルク辺境伯クリスチャン・ルートヴィヒに献呈されたことでその名がついた協奏曲集(原題は『種々の楽器による協奏曲』)が、その代表作と言えようか。

こうした作品とは別に、この時期の彼は個々の楽器の持つ可能性を極限まで追求するような器楽曲も多数残している。

「『楽興』の言葉にふさわしい音楽の悦びにあふれた協奏曲とは対照的に、ソロやデュオのための作品には、しばしば余計なものをそぎ落としたストイックな美しさが漂っている。」

(引用書 後述)

『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』、『無伴奏チェロのための組曲』、『無伴奏フルートのためのパルティータ』、『平均率クラヴィーア曲集第一巻』、『インヴェンションとシンフォニア』、『フランス組曲』、『イギリス組曲』・・・と並べてみれば、ケーテンの宮廷での彼の音楽生活がいかに充実した日々であったかが解ろうというものだ。

「ヴィヴァルディに代表される、耳当たりのいいイタリア風の器楽曲が全盛だった時代に、これほど凝縮された表情をたたえた密度の濃い作品を書けたのは、レオポルド侯自身がこのような音楽に魅せられたからに違いないし、またこのような作品を演奏できる能力を備えた楽団のメンバーがいたからだった。作曲家が自分の創造力を優先させる19世紀以降と違い、当時の作曲はあくまで実際の演奏を前提としたものだったから、作曲家は実際に使える奏者の能力を考えながら、曲の構想を練らなければならなかったのである。」

(引用書 後述)

優れた作曲家と演奏家、そしてその良き理解者である領主との巡り合い。こうしたケーテンでの日々があったからこそ、後に「音楽の父」として歴史上比類なき存在となる彼があり得たのだとも言える。その巡り合わせは、人類史上の一つの奇跡だったといっていいのかもしれない。

ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)。2011年の今日3月21日は、彼の生誕から326周年にあたる。

悲しみや、やり場のない怒りに取り付かれてしまった時、私は彼の『オブリガード・チェンバロとヴァイオリンのための六つのソナタ』 BWV1014~1019 を聴くことが多い。この作品集はヴァイオリンとチェンバロのデュオなのだが、チェンバロの左手が通奏低音の伴奏部分であるの対して右手は一つの独奏楽器のようなパートを受け持つので、ヴァイオリンと合わせると事実上のトリオのような演奏になる。

夜の月に照らされた岩と雪の山々を見つめているような、そんな曲想は、ささくれてしまった自分の心に理性を取り戻そうとする時に、いつの間にか私をクールダウンしてくれる。今度の震災の後も、やはりこの曲を聴いてみたくなった。

「なかでも痛切な空気に貫かれた<第五番>は出色だ。『ヘ短調』という哀切な調性で書かれたこの作品は、中間の楽章<たいていは第三楽章>に調性の異なる楽章をはさむという一般的な習慣にさからい、すべて短調で作曲された。とくに一貫して重音を奏でつづけるヴァイオリンと、分散和音を奏でつづけるチェンバロが拮抗する第三楽章は、あの月から降っていた銀の光のヴェールのように、冷たく透き通った美しさに満ちている。」

(『バッハへの旅』 加藤浩子 著、東京書籍)

作曲されたのは1720年頃だという。その年の夏、バッハはレオポルド侯のお供で保養地のカールスバード(現在のチェコ共和国のカルロヴィ・ヴァリ)に出かけ、ケーテンに戻ってみると、12年連れ添った妻(マリア・バルバラ)が亡くなっていて既に埋葬された後だったことを知らされる。『オブリガード・チェンバロとヴァイオリンのための六つのソナタ』 第五番が湛える哀調は、その悲しみの中で作られたものなのだろうか。

だがその翌年にバッハは12歳年下の宮廷歌手アンナ・マグダレーナを娶り、その後彼女との間に多くの子を成して、音楽家としての道を邁進した。現在のドイツから外に出ることは終生なかったが、彼が音楽史上に残したものは世界共通の、とてつもなく大きな遺産であったと言うほかはない。