COP15の難航 [世界]

コペンハーゲンで開かれていた国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP15)が19日に閉幕した。

日本でCOP15という言葉がマスコミにも頻繁に登場しだしたのは、8月末に民主党政権が誕生し、鳩山首相が9月に国連の場で、「CO2の排出量を1990年比25%削減」という日本の意欲的な目標を(他国が同調するならという条件付きではあるが)提唱した時からだろう。

地球温暖化対策について、ポスト京都議定書の枠組み作りを目指したCOP15は、先進国と途上国の激しい利害対立の中で当初から難航が予想され、議長国のデンマークは法的拘束力のある新たなプロトコル(議定書)の採択をあきらめ、その代わりに、最終ステージで各国首脳が集まり、(京都議定書の期限となる)2013年以降の国際的な枠組みの方向性を示す「コペンハーゲン合意」の政治採択を目指した。しかし、利害対立の壁は越えられず、「合意」そのものの採択は見送られ、「合意に留意する」という文書の採択へと格下げになった。

「合意」に法的拘束力は持たせられなかったが、先進国は2020年までの地球温暖化ガスの具体的な排出削減目標を来年1月末までに提示すること、途上国は原則として国や地域ごとの削減行動計画を作ることが求められ、先進国から途上国への支援金額(2010~12年に総額300億ドル、2020年までに年1,000億ドル)などが盛り込まれ、それを会合では、「採択」ではないが「承認」或いは「了承」したと報じられている。

かろうじて決裂を逃れたと言うべきだろう。「合意」の中には「世界の気温上昇を科学的な見地から2度以内に抑制すること」が骨子の一つとして謳われたが、「世界の温暖化ガスを2050年までに半減」や、「排出量を国際的に監視する仕組み」は、先進国が支援額の上積みを提示しても、途上国の強硬な反対により見送られた。新たな枠組み交渉の期限をCOP16とすることすら受け入れられなかった。COP15の成果はゼロとは言わないものの、この問題について、あらためて国際合意の難しさを世界は痛感したのではないだろうか。それでなくても、各国は世界金融危機からのリカバリーが最優先で、かつてない規模の財政出動で景気刺激策を行ってきた。政府の台所事情は苦しく、何よりも経済成長にブレーキをかけるようなコミットメントはしたくない、というのが本音だろう。

たまたま私は18日(金)に、或る外資系証券が主催するセミナーで、『民主党発 CO2削減25%の行方』と題する講演を聴く機会があった。講師は三菱重工業出身のエンジニアで、現在は東京大学サステイナビリティ学連携研究機構の特任教授である湯原哲夫氏。前政権では地球温暖化問題に関する懇談会の中期目標検討委員会のメンバーだった方である。

湯原氏は冒頭で、地球温暖化対策を進めていく上で欠くことのできない三つのポイントを挙げていた。それは、科学性(世界の気候変動との科学的な整合性)、公平性(CO2の限界削減費用が均等化するような、各国の削減目標の公平性)、そして実現可能性(CO2の削減コストが1トンあたり5,000円程度となるような、無理のない対策を中心とすること)だ。これらを踏まえて日本の削減目標を策定すると、それは再生可能エネルギーや原子力の利用を高めて化石燃料への依存率を下げ、化石燃料の燃焼によるCO2排出量を地球の自然吸収能力以下にすることであり、具体的には2030年に(2005年対比で)エネルギー自給率50%、化石燃料依存率50%、エネルギー利用効率50%という「日本のトリプルフィフティ」を実現することだという。そこから導き出される2020年までの中期目標として、2005年比でCO2の10%削減あたりが妥当と計算されるが、麻生政権はここから一歩踏み込んで、「2005年比で15%削減」を打ち出したようだ。

それに比べると、鳩山首相が国連の場で持ち出した「1990年対比で25%削減」(=05年対比では30%削減)は極めて厳しい目標であり、それを実現しようとすれば、例えば太陽光発電は現在の55倍に拡大し、従来型の自動車は事実上販売禁止となり、新築・既築の全ての住宅を断熱住宅にする必要があり、製鉄・化学・セメント等のエネルギー多消費産業の生産量低下を見込まざるを得ないという。自民党政権当時のブレーンであったから、湯原氏が今の民主党案には否定的であるとは必ずしも自動的には言えないものの、鳩山プランは日本が一人で重荷を背負うことになりかねず、(コストや持続性の観点で)他国がついてこられるものではないという。

麻生プランでさえ、それを実現するためには2020年までに総額52兆円の社会的負担が必要な計算になるそうだ(その内訳は産業界と家庭で凡そ50:50)。そこでは、CO2削減コストが1トン当たり5,000円以下の対策を積み上げ、原発の稼働率を90%まで上げ、既存のガス火力発電所をエネルギー効率の高い複合火力型に全て転換することが前提になる。(現状、それを阻んでいるバカバカしい環境規制があることが原因だが。)

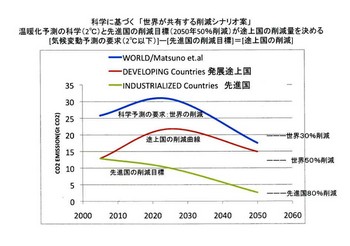

世界で最も産業のエネルギー効率が高く、世界で最も高い環境関連技術を持つ日本でさえ、そうなのである。湯原教授によれば、世界全体のCO2排出量を科学的に予測していくと、この先も途上国はどうあっても排出量が増え続け、それがピークを過ぎて純減になるのは2020年代の後半になってからだという。それまではもっぱら先進国が排出量を純減させるしかない。そしてその間にも途上国は先進国からの金銭的な支援を要求する。COP15の議論が紛糾し、新たな議定書はおろか、合意文書の採択もままならなかったことは、驚くに値しないことなのだろう。

湯原教授の講演は、地球温暖化対策に留まらなかった。今、世界では新たな化石燃料としてのオイルシェールガスや、排他的経済水域の海底に眠る各種鉱物の採掘が脚光を浴びつつあるという。新興国の追い上げの中で、これからの成長に必要な資源の奪い合いが今後世界中で熾烈になっていくのである。

あまりニヒルにはなりたくないが、COP15の経過に見る通り、地球温暖化防止に向けた国際的な協力・努力の枠組み作りには、これからも大きな限界があることだろう。その理念は崇高だとしても、一国一票でそれを決めようとする限り、必ず地域や国のエゴに阻まれてしまう。CO2の世界二大排出国である米国と中国がこの問題で一番「横暴」だと言われていることが、何よりの実例である。

ツバルのような国々には申し訳ないが、海面の上昇が手遅れになり、主要国でも海面上昇で沿海部の水没が始まり、或いは温暖化による気候変動で主要国に深刻な影響が出て大騒ぎになるまで各国は真剣にならず、気がついた時にはもう手遅れ、といったような姿が現実的であるようにも思える。だとすれば、日本は一人でお人よしにならず、しっかりと戦略を練った上で行動していくべきだろう。ボーダーレスの時代と言われるようになった現代においても、国際社会で主権を持って行動できるのは、やはり「国家」という単位なのである。

日本でCOP15という言葉がマスコミにも頻繁に登場しだしたのは、8月末に民主党政権が誕生し、鳩山首相が9月に国連の場で、「CO2の排出量を1990年比25%削減」という日本の意欲的な目標を(他国が同調するならという条件付きではあるが)提唱した時からだろう。

地球温暖化対策について、ポスト京都議定書の枠組み作りを目指したCOP15は、先進国と途上国の激しい利害対立の中で当初から難航が予想され、議長国のデンマークは法的拘束力のある新たなプロトコル(議定書)の採択をあきらめ、その代わりに、最終ステージで各国首脳が集まり、(京都議定書の期限となる)2013年以降の国際的な枠組みの方向性を示す「コペンハーゲン合意」の政治採択を目指した。しかし、利害対立の壁は越えられず、「合意」そのものの採択は見送られ、「合意に留意する」という文書の採択へと格下げになった。

「合意」に法的拘束力は持たせられなかったが、先進国は2020年までの地球温暖化ガスの具体的な排出削減目標を来年1月末までに提示すること、途上国は原則として国や地域ごとの削減行動計画を作ることが求められ、先進国から途上国への支援金額(2010~12年に総額300億ドル、2020年までに年1,000億ドル)などが盛り込まれ、それを会合では、「採択」ではないが「承認」或いは「了承」したと報じられている。

かろうじて決裂を逃れたと言うべきだろう。「合意」の中には「世界の気温上昇を科学的な見地から2度以内に抑制すること」が骨子の一つとして謳われたが、「世界の温暖化ガスを2050年までに半減」や、「排出量を国際的に監視する仕組み」は、先進国が支援額の上積みを提示しても、途上国の強硬な反対により見送られた。新たな枠組み交渉の期限をCOP16とすることすら受け入れられなかった。COP15の成果はゼロとは言わないものの、この問題について、あらためて国際合意の難しさを世界は痛感したのではないだろうか。それでなくても、各国は世界金融危機からのリカバリーが最優先で、かつてない規模の財政出動で景気刺激策を行ってきた。政府の台所事情は苦しく、何よりも経済成長にブレーキをかけるようなコミットメントはしたくない、というのが本音だろう。

たまたま私は18日(金)に、或る外資系証券が主催するセミナーで、『民主党発 CO2削減25%の行方』と題する講演を聴く機会があった。講師は三菱重工業出身のエンジニアで、現在は東京大学サステイナビリティ学連携研究機構の特任教授である湯原哲夫氏。前政権では地球温暖化問題に関する懇談会の中期目標検討委員会のメンバーだった方である。

湯原氏は冒頭で、地球温暖化対策を進めていく上で欠くことのできない三つのポイントを挙げていた。それは、科学性(世界の気候変動との科学的な整合性)、公平性(CO2の限界削減費用が均等化するような、各国の削減目標の公平性)、そして実現可能性(CO2の削減コストが1トンあたり5,000円程度となるような、無理のない対策を中心とすること)だ。これらを踏まえて日本の削減目標を策定すると、それは再生可能エネルギーや原子力の利用を高めて化石燃料への依存率を下げ、化石燃料の燃焼によるCO2排出量を地球の自然吸収能力以下にすることであり、具体的には2030年に(2005年対比で)エネルギー自給率50%、化石燃料依存率50%、エネルギー利用効率50%という「日本のトリプルフィフティ」を実現することだという。そこから導き出される2020年までの中期目標として、2005年比でCO2の10%削減あたりが妥当と計算されるが、麻生政権はここから一歩踏み込んで、「2005年比で15%削減」を打ち出したようだ。

それに比べると、鳩山首相が国連の場で持ち出した「1990年対比で25%削減」(=05年対比では30%削減)は極めて厳しい目標であり、それを実現しようとすれば、例えば太陽光発電は現在の55倍に拡大し、従来型の自動車は事実上販売禁止となり、新築・既築の全ての住宅を断熱住宅にする必要があり、製鉄・化学・セメント等のエネルギー多消費産業の生産量低下を見込まざるを得ないという。自民党政権当時のブレーンであったから、湯原氏が今の民主党案には否定的であるとは必ずしも自動的には言えないものの、鳩山プランは日本が一人で重荷を背負うことになりかねず、(コストや持続性の観点で)他国がついてこられるものではないという。

麻生プランでさえ、それを実現するためには2020年までに総額52兆円の社会的負担が必要な計算になるそうだ(その内訳は産業界と家庭で凡そ50:50)。そこでは、CO2削減コストが1トン当たり5,000円以下の対策を積み上げ、原発の稼働率を90%まで上げ、既存のガス火力発電所をエネルギー効率の高い複合火力型に全て転換することが前提になる。(現状、それを阻んでいるバカバカしい環境規制があることが原因だが。)

世界で最も産業のエネルギー効率が高く、世界で最も高い環境関連技術を持つ日本でさえ、そうなのである。湯原教授によれば、世界全体のCO2排出量を科学的に予測していくと、この先も途上国はどうあっても排出量が増え続け、それがピークを過ぎて純減になるのは2020年代の後半になってからだという。それまではもっぱら先進国が排出量を純減させるしかない。そしてその間にも途上国は先進国からの金銭的な支援を要求する。COP15の議論が紛糾し、新たな議定書はおろか、合意文書の採択もままならなかったことは、驚くに値しないことなのだろう。

湯原教授の講演は、地球温暖化対策に留まらなかった。今、世界では新たな化石燃料としてのオイルシェールガスや、排他的経済水域の海底に眠る各種鉱物の採掘が脚光を浴びつつあるという。新興国の追い上げの中で、これからの成長に必要な資源の奪い合いが今後世界中で熾烈になっていくのである。

あまりニヒルにはなりたくないが、COP15の経過に見る通り、地球温暖化防止に向けた国際的な協力・努力の枠組み作りには、これからも大きな限界があることだろう。その理念は崇高だとしても、一国一票でそれを決めようとする限り、必ず地域や国のエゴに阻まれてしまう。CO2の世界二大排出国である米国と中国がこの問題で一番「横暴」だと言われていることが、何よりの実例である。

ツバルのような国々には申し訳ないが、海面の上昇が手遅れになり、主要国でも海面上昇で沿海部の水没が始まり、或いは温暖化による気候変動で主要国に深刻な影響が出て大騒ぎになるまで各国は真剣にならず、気がついた時にはもう手遅れ、といったような姿が現実的であるようにも思える。だとすれば、日本は一人でお人よしにならず、しっかりと戦略を練った上で行動していくべきだろう。ボーダーレスの時代と言われるようになった現代においても、国際社会で主権を持って行動できるのは、やはり「国家」という単位なのである。

2009-12-20 08:25

コメント(0)

トラックバック(0)

コメント 0