欧州の秋 (6) ライプツィヒあれこれ [世界]

2018年9月30日(日)

ドイツのザクセン州ライプツィヒ。その中央駅から歩いて直ぐのホテルで一夜を過ごした私は、簡単に朝食を済ませて荷造りを開始。何しろ今回の行程では欧州滞在中の7泊はいずれも異なるホテルに泊まる予定なので、毎日が引越である。出張に引っ掛けた一人旅も今日までで、明日からは自分の身一つではない。貴重な自由時間を無駄にせぬよう、今日もせっせと歩き回ろう。

今日は真昼の列車でベルリンへ移動する予定なので、ライプツィヒ滞在もあと3時間強。街の中を気の向くままに歩いてみようか。幸い空は二日続きの快晴。聖ニコラス教会の前の広場はもう賑わっていて、中央に飾られた秋の実りのディスプレイが素敵だ。

街の南の方へ行くために、昨日に続いてマルクト広場を通り抜ける。昨夜は気がつかなかったのだが、マルクト広場の前に建つのはライプツィヒの旧市庁舎。その全容を見るためにGoogle Earthの画像をここに貼り付けるが、解説本によれば1557年の竣工で、「ドイツ・ルネサンス建築で最も美しい建造物」なのだそうである。

(ライプツィヒのマルクト広場と旧市庁舎)

しかし、「ドイツ・ルネサンス建築」とは聞き慣れない言葉だ。15世紀にフィレンツェで開花したルネサンス建築がアルプス以北の国々へと展開して行ったのは16世紀になってからだそうだが、その16世紀はドイツにとっては宗教改革の混乱期。ルネサンス建築の伝播は散発的なものに留まったという。だとすれば、当時のドイツには数少ない例として、「時代の最先端」の建築様式による市庁舎がライプツィヒに建てられたということは、この街がそれだけの力を持っていたということだろう。

ところが私たちは中世から近世にかけての、現在のドイツにあたる地域(神聖ローマ帝国)の歴史を殆ど理解していない。英仏のような絶対王政が登場せず、小さな領邦に分かれたモザイク状態がいつまでも続き、神聖ローマ帝国とは名ばかりで「神聖でもなければローマでもなく、帝国ですらない」などと言われたぐらいだから、よほど好きでない限りはドイツの地域史を追ったりはしないものだ。だから私も、ライプツィヒを含むザクセン地方の歴史を通史的に眺めるなどということはしたことがない。時間がない今は、もう少し大掴みにおさらいをしてみよう。

(聖ニコライ教会)

私の息子が高校生だった頃の世界史の教科書を借りてきて調べてみると、こんな記述がある。

「大航海時代の到来とともに、世界の一体化がはじまった。ヨーロッパ商業は世界的広がりをもつようになり、商品の種類・取引額が拡大し、ヨーロッパにおける遠隔地貿易の中心は地中海から大西洋にのぞむ国ぐにへ移動した(商業革命)。世界商業圏の形成は、広大な海外市場をひらくことで、すでにめばえはじめていた資本主義経済の発達をうながした。また1545年に発見されたポトシ銀山など、ラテンアメリカからの銀山から大量の銀が流入し、ヨーロッパの物価は2~3倍に上昇した。この物価騰貴は価格革命とよばれ、固定地代の収入で生活する領主は打撃をうけた。」

「西欧諸国では商工業が活発となる一方、エルベ川以東の東ヨーロッパ地域は西欧諸国に穀物を輸出するため、領主が輸出用穀物を生産する直営地経営をおこなう農場領主制(グーツヘルシャフト)がひろまり、農奴に対する支配がかえって強化された。ヨーロッパにおける東・西間の分業体制の形成は、その後の東欧の発展に大きな影響をあたえた。」

(『詳説 世界史B』2005/3/5発行 山川出版社)

なるほど、大航海時代というのはスペインやポルトガルだけが好景気に沸いたのではなくて、ヨーロッパの内陸地方も含めて分業体制が出来て物流が盛んになり、インフレも起きたということか。そしてそれが封建領主の没落と商業都市の繁栄をもたらしたという訳だ。

実は、学校では教わらないことなのだが、12~14世紀にかけて、ドイツ騎士団等によって行われた所謂「東方植民」によって、スラブ人の居住地であったエルベ川以東への植民が進むと、やがてヨーロッパを南北と東西に結ぶ二つの通商路が形成されていったという。バルト海からベルリン・アウグスブルグを経てアルプスを越えローマに至る南北の道はVia Imperii(帝国の道)、モスクワからフランクフルトやパリを経てポルトガルへと至る東西の道はVia Regia(国王の道)と、それぞれ呼ばれたそうだ。そして両者が交差する場所が、何とこのライプツィヒだったのである。

それゆえライプツィヒは早くから商業都市として栄え、先ほどその前を通って来た聖ニコライ教会や、「バッハの教会」聖トーマスの原型が出来上がったのが12~13世紀のことだ。1409年創設のライプツィヒ大学は、神聖ローマ帝国内では二番目に古い大学だそうである。

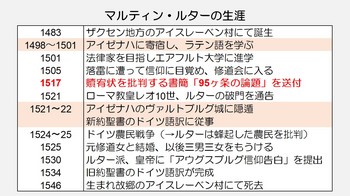

やがてこの街はザクセン選帝侯(神聖ローマ帝国の国王を選ぶ権利を持つ7人の内の1人)の領地となり、15世紀末には「賢公」と呼ばれたフリードリヒ3世が登場する。カトリック教会による贖宥状の販売を厳しく批判して1521年にローマ教皇から破門を受けたマルティン・ルターをアイゼナッハのヴァルトブルク城に匿ったのが、この賢公だ。以後、ライプツィヒは強固なルター派プロテスタントの街であり続けた。なるほど、それが後にこの街でのJ.S.バッハの活躍へと繋がっていく訳だ。

さて、マルクト広場から更に南に進むと、高い塔を持つまるで城郭のような建物が現れた。スマホのGoogle Mapを見ると、「ライプツィヒ新市庁舎」と書いてある。1905年に建てられたもので、元はザクセン侯の城があった場所だという。城にあった高い塔をそのまま活かしたというから、道理でお城のように見えるわけだ。

実はマルティン・ルターも1519年にこの城を訪れている。というか、ルターを破門へと導くために仕組まれた、高名な神学者ヨハン・エックとの討論がこの城の中で行われたのだ。その席でルターはとうとう「ローマ教皇権は聖書に基づくものではない」と主張したために、問題はもはや神学論争の域を超えてしまった。それが一連の「宗教改革」運動のターニング・ポイントとなったという点で、このライプツィヒ討論は大きな出来事だったのだ。なるほど、私にとっては今回の旅でまた一つルターとの縁が出来たことになる。

(ルター(右)とエック(左)の「ライプツィヒ討論」)

それにしてもこの新市庁舎はやけに威圧的で、ちょっと近寄りがたいなあ。地元の人々はこんな所へ住民票の写しを取りに行くんだろうか?

その新市庁舎の前の広い道路を渡り、更に南方向へ進んで行くと、またとんでもない建物が現れた。なにやら国会議事堂のような形をしていて、これもまた何とも近寄りがたい雰囲気だ。再びGoogle Mapを見てみると、これはドイツ連邦行政裁判所だという。

更に調べてみてわかったのは、この建物は1871年のドイツ帝国の成立後、1895年にドイツ帝国最高裁判所として、ベルリンの国会議事堂と並行して立てられたのだそうだ。道理で権威主義的な姿をしている訳である。その他にも、公立図書館だとか中央警察署だとか、このあたりにはやたらと人を威圧するような外観の建物が点在していた。

(公立図書館)

(中央警察署。東独時代は市民にとっておっかない存在だった?)

このような建物はデュッセルドルフのようなドイツ西部の都市では見たことがない。同じドイツでも西と東では文化が大きく異なるのだろうか。

街の南の方をだいぶ歩いたので、荷物を預けているホテルに戻る方向に更に歩いて行くと、アウグストゥス広場に出た。その広場の南側は有名なコンサート会場のゲヴァントハウスだ。

朝からライプツィヒの街中を歩き、ザクセン選帝侯時代の建物やドイツ帝国成立後の建物を道すがら眺めて来たが、このアウグストゥス広場は第二次大戦後、それも今から30年足らず前の現代史と大きな係わりを持っている。

(Google Earthで俯瞰したアウグストゥス広場。画面上部がゲヴァントハウス)

1989年11月10日、いわゆる「ベルリンの壁」の撤去作業が始まり、東西の大勢のベルリン市民が壁の上で熱狂している様子を伝えた映像は、まだ私たちの記憶にも新しい。その前日に東独政府が東独国民に対する旅行の自由化を事実上認める声明を発表したのを受けてのことだが、そこに至るまでのプロセスの発火点となったのは、実はライプツィヒにおける市民の自由化要求運動だったのである。

ソ連でミハイル・ゴルバチョフのペレストロイカが始まった1985年以降、東欧諸国でも政治の自由化を求める動きが活発になっていたが、その中で最も動きが遅かったのが、「社会主義の優等生」と呼ばれた東独だった。しかし、既に民主化を始めていたハンガリーが1989年5月に国境の鉄条網を撤去すると、チェコスロヴァキア・ハンガリー経由で西側へ脱出する国民が急増。さすがの東独にも動揺が広がった。

ハンガリーは更に9月に入ってオーストリアとの国境の開放を正式に発表。これに対して東独政府はチェコスロヴァキアとの国境を閉鎖。これが国民の更なる反発を招き、9月25日(月)にライプツィヒで8,000人のデモ行進が始まる。以前から月曜日ごとに行われて来たこのデモは、その二週間後には7万人を超え、10月に入ると10万人規模に達した。治安当局も軍も、もはや鎮圧に乗り出すことはせず、10月17日に国家評議会議長のエーリッヒ・ホーネッカーが解任。東独の民主化は一気に加速して「ベルリンの壁」崩壊に至った。そのライプツィヒの月曜デモが行われた場所が、このアウグストゥス広場だったのだ。

(1989年10月、ライプツィヒの「月曜デモ」)

私は今までそういう理解をしていなかったのだが、中世・近世から現代に至るまで、実は中央ヨーロッパの臍(へそ)であり続けたライプツィヒ。実際に足を運んでみると認識を新たにすることがたくさんあるものだ。やはり、旅はしてみるものなのである。

(アウグストゥス広場の噴水。右後方はライプツィヒ大学)

さて、予定している列車の発車時刻がだいぶ近づいてきた。ホテルに預けた荷物をピックアップして、中央駅に向かうことにしよう。

(ライプツィヒ中央駅)

(To be continued)

欧州の秋 (5) バッハの教会 [世界]

2018年9月28日(土)

J.S.バッハ(1685~1750)の生誕の地、テューリンゲン州アイゼナッハを14時に出て、特急列車、近郊型電車、そしてトラムを乗り継ぐこと2時間。ザクセン州ライプツィヒ中央駅の駅前に着いたのはちょうど16時だった。日本時間の前日深夜に羽田から夜行便に乗り、ドイツ時間の今朝5時過ぎにフランクフルトに着いたのだったから、それから既に11時間ほど活動を続けて来たことになる。

(ライプツィヒ中央駅)

還暦を過ぎた身ながら、何だか学生時代のような旅を始めてしまったが、このライプツィヒでは今日のうちに訪ねるべき場所がある。当地の日没まであと3時間足らず。ともかくも駅前のホテルに荷物を入れて、旧市街へ歩いて行ってみよう。

ライプツィヒは人口57万人。旧東独のエリアではベルリンに次いで大きい街なのだそうだ。確かに繁華街に出てみると大都市の賑やかさがここにはある。1990年にドイツが再統一されて以降も旧東独エリアは西側に比べて大きな経済格差があったと聞いていたが、土曜日の夕方近くの街中を眺める限りでは、人々は豊かさをエンジョイしているように見受けられた。

数多くの屋台で賑わうマルクト広場を抜けて西へと進んでいくと、だいぶ傾いた陽を背にした三角屋根の教会が現れた。その周りには私のような観光客も多いけれど、バギーに乗せた赤ん坊と共に芝生の広場で寛ぐ地元の人々の姿もあって、何だかほっとする光景だ。

ライプツィヒの聖トーマス教会。私が敬愛してやまないJ.S.バッハが1723年(彼が38歳の年)にこの教会の音楽監督、いわゆる「トーマスカントル」に就任し、幾多の教会カンタータや受難曲などの宗教音楽を世に送り出したのがこの教会だ。それはバッハの生涯で最も長く続いた職場でもあった。

(聖トーマス教会)

教会の左手(南側)に進むと、ステンドグラスの窓を背にしてバッハの銅像が立っている。この教会を訪れることは、私にとって本当に長い間の夢だった。今こうして聖トーマス教会の前でバッハの像と向き合っていることが、いまだに自分でも信じられない。

音楽家としての彼の名前が既に知れわたっていたからこそ、トーマスカントルのポストへのオファーが来たのだし、就任早々彼は実に精力的に職務に取り組んだのだが、その一途な性格もあってライプツィヒ市のお偉方とぶつかることも少なくなかった。毀誉褒貶は色々あったようだが、その上で今こうして颯爽とした姿のバッハ像が建てられているのは、やはり後世の評価によるものだろうか。

南側の入口から教会の中に入ってみると、白色のドーム型の天井とそれを支える朱色の梁が印象的な、祈りの場としては想像していたよりも明るい雰囲気の空間だ。二階の高い位置に据えられたパイプオルガン。あそこでバッハが実際に演奏し、そして聖歌隊を指揮していたのだろうか。

席に座ってステンドグラスをゆっくりと眺めていると、キリストの生涯にまつわるエピソードの数々に混じって、バッハとマルティン・ルターの姿がそこにあった。

ルターという人は歌が上手く、かつ音楽が好きな人であったそうだ。だから新教の中でも、例えばカルヴァン派のように歌舞音曲の類を排してしまうことはなく、むしろルター自身がドイツ語による讃美歌を幾つも作ったという。そして、そうした伝統を持つルター派の教会に奉職することを、宮廷音楽家として既に各地で名声を上げていたバッハが望み、トーマスカントルとしてこの教会にやって来たのだった。そう思うと、時代は二世紀ほど離れてはいるが、共に中部ドイツで活躍したルターとバッハという二人の組み合わせは、人類の音楽史上において誠に幸いなことであったと、改めてそう思わざるを得ない。

私は席に座り続け、教会内の空間に身を浸している。「バッハの教会」として世界中から観光客が訪れるこの教会。私はもっと大きな、例えばウィーンの聖シュテファン教会ぐらいの規模はあるのかなと思っていたのだが、想像していたよりもコンパクトな大きさだ。それだけに、ここでカントルを務めたバッハにとっては、手作り感のある演出が出来たのではないだろうか。この空間の中で教会暦に従ってカンタータが歌われ、春の復活祭の前には『マタイ受難曲』が響いていたのかと思うと、私には大きな感慨があった。

教会の窓から差し込む一筋の午後の光。バッハが活躍していた頃にも、こんな一時があったことだろう。その時、バッハはどんなことを考えていたのだろうか。

縦に長い教会の内部。パイプオルガンとは反対側の端にバッハの墓が位置している。カントルとしてこの教会に奉職して26年、1749年の初夏にバッハは脳卒中に襲われて病床に伏した。以前から白内障が進行していたこともあり、視力を殆ど失ってしまったバッハは、翌年3月に英国人の眼科医によって二度の手術を受けたが、いずれも失敗。その後遺症から体力を失い、7月28日の朝、家族に看取られながら65歳の生涯を閉じた。

その全てが一人の人間による作曲だったと思うとただただ驚くしかない、バッハによる名曲の数々。しかしその晩年には、旋律の主従が明確な解りやすい音楽が好まれるようになっていた。ヨーロッパの多声音楽の伝統を引き継ぎ、対位法というルールを駆使したバッハの作品は古臭いものとして受け止められ、世間からは急速に忘れられていったという。後にメンデルスゾーンが「マタイ受難曲」の演奏を復活させ、バッハの作品が世の中で再評価を受けるようになるまでには、80年ほどの年月を要したのだった。

そのバッハが眠る教会内の墓。常に花が飾られている様子は写真で見たことがあるが、この日はその墓の後方に様々な野菜や果物など秋の実りが見事に盛り付けられていた。私たち日本人にとっての墓前のお供えのような概念がキリスト教にもあるのかどうか、私にはわからないが、こんなところにも現代の人々のバッハへの敬意が感じられて嬉しかった。やはりライプツィヒの聖トーマスは「バッハの教会」なのである。

(バッハの墓と秋の実り)

いつまでも教会の中でゆっくりしていたかったが、私は教会を出て南隣のバッハ博物館へと向かう。手前にある売店でチケットを買い、中庭を通って奥の建物に入る仕組み。いかにもヨーロッパの趣がある博物館だ。

ここでの見ものは、何といってもバッハが残した書簡や自筆の楽譜の数々だ。トーマスカントルとして多忙な日々を過ごしていたバッハが、その労働条件の改善を求めてライプツィヒ市のお偉方に宛てた抗議文なども展示されていて、ドイツ語が読めたらきっと面白いことだろう。

(バッハ博物館)

そして部屋の壁に沿ってずらりと並ぶ自筆の楽譜。それを見て驚いたのは、バッハが年齢を重ねるほど、音符の筆致が精密になっていることだ。トーマスカントルに就任して間もない40歳頃にもの凄い勢いで教会カンタータを作曲しまくっていた時期のものは、音符をそれこそ殴り書きにしたような印象があるのだが、遺作となった晩年の「フーガの技法」などは、まるで印刷にかけたように精緻な筆跡の楽譜なのである。私も自分の年齢がバッハの晩年に近づいているのだが、歳をとっても仕事はきっちりとこなすところは見習わねばならない。

バッハ博物館を出ると、外はさすがに日没が近づいていた。暮れて行く街に灯がともる、その様子を眺めていると、遠い異国へやって来たことを実感する。さて、私も夕食にしよう。

旧市街の中のレストランで、なるべく分量の小さいメニューを選んだつもりだったが、それでも私には満腹を通り越してしまいそうな量である。けれども、出されて来たものは一昔前の「ドイツ料理」のイメージとは違ってなかなかの美味であったことは、ライプツィヒの名誉のためにも是非付け加えておこう。ゴーゼというご当地のビールのテイストも含めて。

(ソーセージの付け合わせはニョッキだった)

私には十分過ぎる夕食を済ませた後、夜景を眺めるためにもう一度聖トーマス教会の前へ足を運んだ。雲一つない快晴の一日が終わり、今日最後の光が消えかかる西の空を背景に、バッハの教会は凛として立っていた。

(To be continued)

欧州の秋 (4) ローカルとグローバル [世界]

2018年9月29日(土)

J.S.バッハ(1685~1750)が生まれた街、ドイツ・テューリンゲン州のアイゼナッハを朝から訪れていた私は、昼を過ぎてから駅に戻り、ライプツィヒを目指して再び列車の旅に発つ。引続きよく晴れた午後、ハンブルグ行きの特急ICE690は定刻通り14:01にアイゼナッハ駅を出て、平坦な地形の中を東に向かって走り始めた。

(ICEハンブルグ行。日本ではもう見られない食堂車がドイツのICEにはまだ残っている。)

今朝ミュンヘン中央駅を発って、アウグスブルグ、シュトゥットガルト、フランクフルトを経由してやって来たこの列車、この後はベルリン経由で終点のハンブルグに向かうのだが、そのベルリンへ行く途上でライプツィヒは通らないから、途中のハレという駅で乗り換えが必要だ。従ってこのICEにはちょうど1時間ほどの乗車になる。

アイゼナッハの旧市街の中を結構歩き回った後だけに、ともかくもこの1時間は指定席でゆっくり出来るのがありがたい。車窓を眺めているうちにトロッとしてしまったようで、ハレ到着前の車内放送で目が覚めた。

15:04 ハレ到着。地下道に降りて二つ南側のホームに上がると、Sバーンと呼ばれる都市近郊型の電車が待っていた。日本の電車に比べると厳(いか)つい面構えだ。元々ハレとライプツィヒでは個々にSバーンの運行が行われていたのだが、今世紀に入ってから両者が中部ドイツSバーン(S-Bahn Mitteldeutschland)として統合されたという。従ってSバーンの路線図も一つのもので、路線番号も両者間で統一されている。

ドイツ出張の機会を利用して、本来のビジネスの日程よりも早めにドイツ入りし、敬愛するJ.S.バッハゆかりの街を訪ねることにした一人旅。実は、私が列車を乗り換えたハレ(Halle)という街も、バッハとの縁がない訳ではない。

バッハと同じ1685年にこのハレで生まれた音楽家がいた。管弦楽組曲「水上の音楽」や「王宮の花火の音楽」で有名なゲオルグ・フリードリッヒ・ヘンデル(~1759)である。音楽家一族に生まれたバッハとは異なり、ヘンデルの父は宮廷に召し抱えられた医者であり、幼い頃から音楽への才能を見せていたヘンデルがその道に進むことを、父は望んでいなかったという。17歳でハレ大学に進んだが直ぐにハンブルグに移り、4年間のイタリア滞在を経て25歳でロンドンに渡り、そこで作曲したオペラが大成功。2年後の1707年には英国に帰化を申請。以後もロンドンに住み続け、オペラやオラトリオの数々で名声を上げ、没後はウェストミンスター教会に埋葬されるという栄誉を得ている。

そのヘンデルに一度会ってみようと、バッハが面会を申し入れたことが二度あったそうだ。初回は1719年というから二人が共に34歳の年である。当時バッハはハレから6kmほど北へ行ったケーテン(Köthen)という小さな街で宮廷音楽家を務めていた。彼が室内楽曲や器楽曲の分野で粒ぞろいの名曲の数々を生み出していた頃だが、遠くロンドンで名声を上げたヘンデルがハレに帰郷しているとの話を聞きつけて、実際にハレまで会いに行ったのである。ところがヘンデルはその日には既にハレを離れていて、残念ながら面会は叶わなかった。

二度目の機会はそれから10年後の1729年。バッハは既にライプツィヒの聖トーマス教会のカントル(音楽監督)に就任しており、ハレ滞在中のヘンデルに対して息子のフリーデマン・バッハを通じてライプツィヒへの招待状を届けたのだが、ヘンデル側の都合により断られたという。

という訳で二人の面会は遂に実現しなかったのだが、それにしても同じ年に中部ドイツで生まれながら、色々な意味で対照的な人生を歩んだ二人であったことは興味深い。

既に述べたようにヘンデルは個人の才能によって音楽家となり、作品はオペラやオラトリオが中心で、故郷のハレから遠く離れたロンドンで成功を収めて広く世界にその名を知られた、言わばグローバルに活動する音楽家としてその人生を歩んだ。他方、生涯を通じて独身であった。

これに対して、バッハはアイゼナッハの音楽家一族に生まれ、その後もテューリンゲンやザクセン一帯から外に出ることはなく、ローカルな音楽家に徹する人生であった。しかし、その作品群は宗教曲から世俗曲まで、そしてソロの器楽曲から協奏曲まで幅広く(但しオペラは作曲していない)、死別した先妻と16歳年下の後妻との間に計20人の子をもうけている(但し成人したのは10人だった)。

こんな風に対照的な二人だが、後世に至るまでの存在感を比べてしまうと、それはもう圧倒的にバッハの方が大きいと言える。二人の没後から既に250年以上が経過した今もなお、様々な演奏スタイルや編曲によってその音楽が人々に親しまれているのは、やはりバッハの作品なのである。

「バッハ以前のあらゆる音楽はバッハに集約され、バッハ以後のあらゆる音楽はバッハに遡ることが出来る、西洋の音楽史上において余人を寄せ付けない一つの分水嶺である。」

だいぶ以前に読んだことのある本の中で、或る学者がこんな風なことを書いていたが、それは決して大袈裟な表現ではないだろう。

ハレで乗り換えた近郊型電車は平地の中を20分足らず突っ走り、Leipzig Messeという駅に到着。ここで降りてそのまま待っていればライプツィヒ中央駅行の別の電車がやって来ると思っていたのだが、降車した人々は皆がホームの階段を降りて行く。そこには乗って来た近郊型電車のガードと直角に交わる形で路面電車の線路があり、もしかしたら東独時代のものをまだ使っているのかな?と思ってしまうぐらいにレトロなデザインの三両連結のトラムがやって来た。

(Leipzig Messe駅でトラムに乗り換え)

係員が誘導していて、Central station方面行きの電車だと英語でも叫んでいる。私はそれなりに大荷物を持ってはいたのだが、混雑したそのトラムに乗車。約20分でライプツィヒ中央駅前の電停に到着することになった。

時刻はちょうど午後4時。日没までにはまだ3時間弱あるのだが、太陽の輝きに少し赤みが増していた。

(To be continued)

欧州の秋 (3) ルターと新教 [世界]

ドイツのテューリンゲン州アイゼナッハ。「音楽の父」ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685~1750)の生地として知られるこの街の旧市街に向かって、鉄道の駅から一本道を歩き、石造りの門を潜ってカールス広場に出ると、その中心に立派な銅像が立っている。

誰かと思って近づいてみると、それはあの「宗教改革」で有名なマルティン・ルター(1483~1546)の像だ。体の左に抱えている大きな書籍は聖書なのだろうか。肩をいからせ、空の一点を睨む堂々たる姿。ルターといえばこんな風に、いつも何かに怒っているようなイメージがあるのだが、それにしても「バッハの街」アイゼナッハになぜルターの像が?

1483年にルターが生まれたのは、アイゼナッハから北東方向に100kmほど離れたザクセン・アンハルト州のアイスレーベンという村だ。農民の出身だったルターの父は、その当時鉱山の仕事に就いていたが、勤勉な男で家庭では厳格な「教育パパ」であったらしい。そんな父の期待を背負ったルターは、法律家への道を進むべくエアフルト大学を目指し、そのための準備として1498年から3年間、アイゼナッハの聖ゲオルグ教会付属のラテン語学校に学んだという。それは、ちょうどその200年後に8歳のヨハン・セバスティアン・バッハが入学したのと同じ学校なのだ。

そしてその3年間にルターが寄宿したという、聖ゲオルグ教会を間近に望む場所に建つ家が、今はルターハウスという記念館になっている。16世紀当時の姿そのままのような建物で、その右隣に建てられた新館から入場することになる。館内にはルターが学んだ頃の机が残されていた。

(アイゼナッハのルターハウス。右のガラス張りの建物が新館)

(ルターが学んだ机)

ここに学んだ後、1501年にルターは望み通りエアフルト大学に入学。哲学を学び、成績は優秀であったそうだ。そして更に法学の道へと進むのだが、1505年の或る日、大学へ向かう途中、エアフルト近郊の草原で激しい雷雨に遭遇。落雷死寸前の体験をする中で信仰に目覚め、父にも無断で大学を離れてしまい、エアフルトの聖アウグスチノ修道会に入門したという。そして早くも翌年には司祭になっている。

修道会で祈りと研究の日々を過ごすルターは、やがて新設のヴィッテンベルク大学で神学の博士号を取り、聖書の注解を受け持つのだが、その過程において、簡単に言えば「人間が罪を許され、神との霊的な交わりに入れるのは、善行によってではなく、ただ神への信仰によるのみである」という理解に達したという。「信仰あるのみ」という言葉はここから来ているようだ。

(マルティン・ルター関連地図)

その立場からすると、当時ドイツで盛んに販売されていた贖宥状(昔の言葉でいう「免罪符」)の存在-しかもそれは、或る人物が複数の大司教の地位を得ようとしてローマ教皇庁に多額の献金を行うための手段だった-はルターにとって看過し得ないものとなる。このあたりから、学生時代の世界史の授業に出て来たルターの姿がいよいよ登場する訳だ。

1517年10月31日、当時33歳のルターは、マインツ大司教アルブレヒトが発布した贖宥状販売の「指導要綱」に疑問を投げかけた書簡、いわゆる「95ヶ条の論題」を送る。ヴィッテンベルクの教会の扉に釘でこの書簡を打ち付けた、という風によく語られるが、実際にはそういう事実は確認されていないそうである。

ともあれ、かかる書簡を突き付けられたローマ教会側は、1518年にアウグスブルクでルターに対する審問を行うが、彼が自説を曲げなかったために対立は決定的となり、1521年にローマ教皇レオ10世によってルターは遂に破門を宣告される。更には法律の保護の外に置かれたため、身の危険を感じたルターはザクセン選帝侯フリードリヒを頼り、アイゼナッハのヴァルトブルク城で2年間の隠遁生活を送ることになった。その間にルターはラテン語で書かれていた新約聖書のドイツ語訳を行い、当時既に普及していた活版印刷のおかげもあって、聖職者ではない一般の人々でも直接聖書を読む時代を切り開いていくことになる。

(アイゼナッハ駅付近から眺めるヴァルトブルク城)

そんな訳で、聖ゲオルグ教会付属のラテン語学校に学んだことと、ヴァルトブルク城に隠れ住んだことの二つにおいてルターはアイゼナッハとの縁があり、それゆえにルターはJ.S.バッハと並ぶこの街の誇りなのである。

アイゼナッハのルターハウスを一通り見学してロビーに戻って来ると、反対側の新館では特別展として「異端・分派活動家・宗教指導者 - カトリックから見たルター」という展示が行われていた。覗いてみると、ルターの言動がカトリック側からどのような偏見を持って見られていたかということを説明しているコーナーだ。面白いのは、カトリック側から言い立てられたことを記したものを青メガネをかけてから眺めると、違ったように見えるようになっている。例えばこんな具合だ。

ルターは贖宥状を販売する教会に対して論戦を挑み、審問の際にも決して自説を曲げなかった。加えて、従来カトリック教会では聖職者の独身が守られて来たが、ルターは結婚が必ずしも信仰を妨げるものではないとして、修道者に対して結婚を斡旋することも多かったという。そればかりか、彼自身も女性たちが修道院から脱する手助けをして、その中の一人であった15歳年下の元修道女と結婚をして6人の子をもうけている。だから、彼のそうした言動に対してカトリック側から激しい誹謗中傷の数々があったことは想像に難くない。この展示はその中の典型的な中傷に対するルター派の立場からの反論だから、そう思って眺める必要があるのだろうけれど、何だか笑えてしまうものもあって、私には興味深かった。

(特別展の入口)

アイゼナッハを実際に訪れる機会がやって来るなどとは想像もしていなかった今年の初め、私は『プロテスタンティズム - 宗教改革から現代政治まで』(深井 智朗 著、中公新書)という新刊書を読んでいた。

★ 1517年に始まったルターの「宗教改革」。それはカトリック教会の権威を大きく揺るがす結果となったけれど、ルター自身はあくまでもカトリックの信者として活動をしただけで、決してキリスト教界に「革命」を起こそうとは思っていなかった。

★ むしろルター以降の人々によって、彼の主張はカトリックと対立する「新教」となり、ルター本人の意志とは異なる方向へと進んでいった。

★ ルター派のプロテスタンティズムは、19世紀のドイツ統一の過程でナショナリズムを鼓舞するものとして利用され、ドイツの政治的・宗教的保守主義の源流であり続けた。

★ 現代の「リベラリズム」に繋がる(とりわけ米国の)プロテスタンティズムは、いわゆる「宗教改革」で主流の座に上ったルター派からは排斥された人々によって始められたものだった・・・。

受験の世界史でルターやカルヴァンの名前を暗記し、大学時代にマックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を読んだ、そのあたりでいわゆる「宗教改革」についての私たちの理解は止まっている。そういう点では、従来私たちが抱えて来た「新教」のイメージとは異なるプロテスタンティズムの実像を、幅広い観点から描き出したこの新書本はなかなかの好著だと、今改めて思う。

(To be continued)

欧州の秋 (2) バッハが生まれた街 [世界]

2018年9月29日(土)

ドイツ時間の午前7:16にフランクフルト中央駅を発ったドレスデン行き特急ICE1555は、鉄路を北東方向に進み、朝霧の濃い森の中を走り続けている。工業国のイメージが強いドイツだが、こうして列車に乗って窓から景色を眺めていると、森と畑、そして牧草地が織りなす平坦な地形が延々と続くことが多い。

フランクフルトから2時間足らず、午前9:10に列車はアイゼナッハ(Eisenach)駅に到着。テューリンゲン州の西端に近い人口4万人の小さな街だ。ドイツを旅したことは以前にもあったが、旧東独領だった地域を訪れるのは、私にとっては初めてのことである。

列車を降りると南側のホームに、オモチャのような単行運転用の鉄道車両(おそらくディーゼルカー)が停まっていた。

ホームから階段を降りて地下通路を進むと、ドーム型の天井にステンドグラスというクラシックな雰囲気の駅舎があり、更に外に出てみると、その駅舎はまるで産業革命の時代そのままのような姿をしていた。何とも愛すべき駅である。

(アイゼナッハ駅の内装)

(アイゼナッハ駅の外観)

私がこの駅で列車を降りた理由は、ホームの駅名表示を見れば明らかだ。”Geburtsstadt Johann Sebastian Bachs” すなわち私が敬愛してやまない「音楽の父」J.S. バッハが1685年に生まれたのが、この街なのである。だから駅前から旧市街に向かって歩き出すと直ぐに、 “Bachhaus”(バッハの家)の方向を示す道路標識が立っている。

(「バッハが生まれた街」アイゼナッハ)

アイゼナッハの旧市街は本当に小さなエリアだ。駅から歩いて10分足らず。ニコライ教会の石造りの門を潜ると広場に出て、その周囲をクラシックな建物が取り囲んでいる。更に5分も歩けば旧市庁舎前のマルクト広場で、もうそこが街の中心のようなものである。

(聖ニコライ教会とカールス広場)

まずはこの旧市街の中で最も高い建物(と思われる)聖ゲオルグ教会へ。1685年の3月21日、8人兄弟の末子としてこの街で生まれたヨハン・セバスティアン・バッハ(~1750年7月28日)が、生後直ぐに洗礼を受けたルター派の教会だ。それだけでなく、幼少期のバッハはここで聖歌隊の一員として歌っていたし、彼の叔父を含めてバッハ一族は1世紀以上にわたり、この教会のオルガニストを務めていたという。

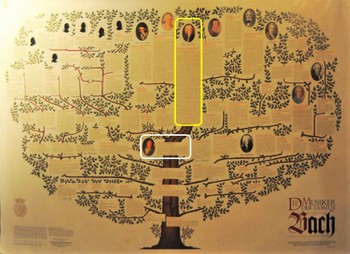

「『音楽家バッハ一族』の祖先は、テューリンゲン出身で一時ボヘミアに移住したが、16世紀にまたテューリンゲンに戻ってきたファイト・バッハ(?~1577以前)。ヴェヒマルに移住先を決めたファイトは、パン屋を営むかたわらツィターを爪弾くアマチュア音楽家だった。『バッハ一族』が『音楽家一族』として知られるようになるのは、彼の孫にあたるヨハン・バッハ(1604~73)の頃からである。以後ヨハン・セバスティアン・バッハを経て19世紀の初めに至る間に、『バッハ一族』からは実に60人を超える音楽家が生まれたのだった。」

(『バッハへの旅』加藤浩子・文、若月伸一・写真、東京書籍)

(有名なバッハ一族の樹系図。黄枠内がJ.S.バッハ、白枠内が父ヨハン・アンブロージウス)

こういう家系だから、バッハの父ヨハン・アンブロージウス・バッハ(1645~95)も当然にして音楽を生業としていた。街の音楽師にしてザクセン・アイゼナッハ公の宮廷トランペット奏者。丘の上からこの街を見下ろすヴァルトブルク城でラッパを吹く日々であったという。(今や世界遺産のヴァルトブルク城にも是非行ってみたかったのだが、今回は時間がない。)

(アイゼナッハ駅前から眺めるヴァルトブルク城とヨハン・アンブロージウス・バッハ)

事情があってこの日は聖ゲオルグ教会の中には入れなかったのだが、この教会の前のマルクト広場で一息入れた後、午前10:00の開館に間に合うよう、私はいよいよバッハハウスへと向かった。

マルクト広場からルター通りと名付けられた石畳の細い道を歩いて行くと、正面に広場が見え、右側の緑の中にヨハン・セバスティアン・バッハの銅像が立っていた。その奥がバッハハウス。このあたりがバッハの生家だということで、1907年に記念館としてオープンしたという。ところがその後の研究で、どうやら本当の生家は先ほど歩いて来たルター通り沿いにあったことが判明したそうだが、だからといってこのバッハハウスの価値が下がる訳では決してない。私のように海外からここを訪れるバッハ好きは多いのである。

(バッハハウス)

入館すると、決まった時刻に(ドイツ語ではあるが)解説付きのグループ・ツアーがあり、実際に古楽器を演奏して見せてくれるとのこと。私はドイツ人の年配のグループにくっついて楽器の展示室へと向かった。窓寄りのスペースや周囲の壁一杯にバッハの時代の古楽器の数々が展示された部屋。そこで小型のオルガンやチェンバロでバッハの小品が奏でられる。バッハの生まれた街でそれを聴くことの幸せ。私にとって長い間の夢だったことが、今自分の目の前で遂に実現しているのだ。感無量とはこういうことを言うのだろう。

私が初めてバッハを聴いたのは、小学校の高学年の頃だったかな。 曲目は管弦楽組曲第3番の、「G線上のアリア」として有名な第2曲? それともバッハの教会カンタータの中で最も有名な第147番の「主よ、人の望みの喜びよ」? バッハと聞けば誰でもその名を挙げる「トッカータとフーガ ニ短調」は、ウォルト・ディズニーの映画『ファンタジア』の冒頭に置かれた、レオポルド・ストコフスキーの編曲によるオーケストラ演奏を聴いた(観た)のが、おそらく最初だったと思う。

その後、物心ついてからも折に触れてバッハを聴くことが多かった。気分の良い時、逆に落ち込んだ時、混沌としてしまった頭の中を整理したくなった時、そして理性と勇気を取り戻したいなど、シチュエーションは様々だが、朝の早い時も夜遅くにも、厳しさと優しさ、そして数学的ともいえる論理性を併せ持ったバッハの音楽は、常に私の隣に寄り添って来てくれたように思う。だからこそバッハが生まれたアイゼナッハには、生きている間に一度来てみたかったのである。

楽器展示室での演奏を楽しませてもらった後、バッハハウスの二階に上がると、バッハの時代の民家の様子が再現されている。彼はこんな風に揺り籠に揺られ、大人になってからはこのような机で作曲をしていたんだな。

バッハハウスには小さな中庭があって、植栽も良く手入れが行き届いている。家の壁を伝う葡萄の木。その葉の柔らかな緑が、窓から見ていて心地よい。

バッハハウスの中はそのまま新館に繋がっていて、そこでは様々な最新設備を使ってバッハの音楽を楽しむことが出来る。中でも、天井から吊るされたカプセルの中に座り、ヘッドフォンでバッハを聴く設備が面白い。私は窓に一番近いカプセルを選び、ゆったりと座る。窓の外の街並みを眺めながら、ヘッドフォンから流れて来る「ゴルトベルク変奏曲」を夢見心地で聴いていた。

(バッハを聴くカプセル)

(バッハハウスの窓から眺めるアイゼナッハの街並み)

音楽家の家系に生まれたヨハン・セバスティアン・バッハ。おそらくは幼い頃から楽器の演奏の手ほどきを受け、父の手伝いで楽器を担ぎ、数々の演奏の場に立ち会ったことだろう。8歳で聖ゲオルグ教会付属のラテン語学校に入り、キリスト教と讃美歌を学んだという。

「そんな多忙な子供時代は、10歳になる直前、1695年の2月に突然中断される。前の年に亡くなっていた母エリーザベトに続き、再婚したばかりの父アンブロージウスが、世を去ってしまったのだ。孤児となったバッハは、音楽家として独立できるようになるまで、しばらく他の町で修行時代を送ることになる。

幼くして荒波へと放り出されてしまった少年を見守りながら、冬の寒空に瞬く星は銀色の涙を流しただろうか。」

(引用書前掲)

こうして10歳の少年バッハは長兄ヨハン・クリストフに手を引かれ、アイゼナッハから南東へ30kmほど離れたオールドルフへと移り住むことになった。その時、彼ははどのような気持ちでこの街を離れたのだろうか。

バッハハウスの外に立つバッハ像をもう一度見上げながら、私は17世紀末のアイゼナッハの様子に思いを馳せていた。

(To be continued)

欧州の秋 (1) 再びドイツへ [世界]

2018年9月28日(金)

"NH203 00:10 Frankfurt Now Boarding”

モニターに表示された案内を見てラウンジの席を立ったのは、あと15分ほどで日付が土曜日に変わる頃だった。

深夜の羽田空港。24時間対応のこの空港では、この時間帯になっても国際線のフライトが幾つも出ている。あちこちのゲートに搭乗客の列が出来ている様子はいつもの通りで、今が真夜中であることを一瞬忘れてしまいそうだ。

乗客の搭乗がスムーズに終わり、ドア・クローズの指示が出ると、トリプルセブンは定刻にゲートを離れ、滑走路へと歩みを進めていく。無数の誘導灯が宝石を散りばめたように闇の中に輝く、そんな光景の中で、長かった私の一日が終わろうとしている。

考えてみれば、朝一度会社に来てメールやら書類やらを捌いた後、10時前からはずっと外に出たままだった。私の会社が属している業界団体の用事があって、昼からは茅ヶ崎の郊外にある同業他社の工場を見学。それを受けて現地で会議を重ね、夕方からは海老名駅前のホテルに場所を移して懇親会に出席。場がお開きになるや否や相鉄線に飛び乗り、横浜で京急に乗り換えたのだった。そのエアポート急行が羽田空港国際線ターミナル駅に着き、22時過ぎにANAのチェックイン・カウンターに向かうと、そこで家内が待っていてくれた。

先月に引続き、私には翌週の10月1日(月)から再びドイツ出張の予定があった。本来ならばその日程通りに発てばいいのだが、この機会を利用して早めに現地に入り、土日を私的に過ごしてから月曜日に他の出張者たちと現地で合流することを、私は思いついた。ちょうど都合の良いことに、羽田からはフランクフルト行の深夜便が毎日出ている。金曜日の夜に海老名で仕事が終わるのであれば、そこから直接羽田に向かえばいい。

「すまないね。ちょっと我儘を言わせてもらって今夜からドイツへ行って来るけど、道中は気をつけるから心配しないで。」

「ううん。折角の機会なんだから、週末は楽しんで来てくださいな。」

空港まで持って来てくれた私服に着替えた私は、家内のいつもの笑顔に見送られて出国審査の入口へと進んだ。

深夜便の搭乗客を乗せたANAのトリプルセブンは、既に高度を十分に上げ、巡航速度で北上を続けている。時刻は既に土曜日の午前3時近く。予定通り11時間半のフライトであれば、現地時間で同じ土曜日の午前5:20にフランクフルトに到着し、それから私にとって再び長い一日が始まることになる。ならば機内で少しでも寝ていこう。グラス2杯の白ワインでリラックスした私は、持ってきた本を開くまでもなく眠りに落ちていった。

9月29日(土) ここからはドイツ時間

羽田発の深夜便。今が夜中であることを自分の体も認識しているためか、機内では比較的よく眠れたように思う。既にシートベルト着用のサインが点灯し、高度を下げるにつれて窓の外に広がるドイツの夜景は刻々と鮮明になっていく。

05:05 フランクフルト国際空港に着陸、05:25 入国審査、05:45 バッゲージ・クレーム、という具合にスムーズに事が運び、到着ターミナルに出た私は案内表示に従って進み、エスカレーターを降りて遠距離列車が発着するFrankfurt am Main Flughaven Fernbahnhofへ。

この駅は空港の地下にあるのだが、その入り口フロアは非常に立派な施設で、朝の6時からスーパー・マーケットや幾つもの店がオープンしている。予定していた列車までまだ時間があるので、私はピザ・トーストとコーヒーを買って簡単に朝食を済ませた。

(遠距離列車用空港駅の入口。立派な施設だ)

ホームに降りて構内の様子を眺めているうちに、06:48発のフランクフルト中央駅行き急行列車が到着。列車番号IC2021、昨夜の22:30にハンブルグを出て、ブレーメン、ドルトムント、デュッセルドルフ、ケルン、ボン、マインツ等を経由して来た列車だ。こういう夜行の優等列車は日本では殆ど姿を消してしまったが、ドイツにはまだ需要があるのだろうか。

(IC2021 フランクフルト中央駅行の夜行列車)

列車は定刻に発車し、フランクフルト中央駅まで14分ほどの道のりを走る。この日、フランクフルトの日の出は7:22。窓の外には朝焼けが広がり、空港を離陸した航空機が作った幾つもの飛行機雲が放射状に空に広がっている。朝から願ってもない快晴だ。

そして定刻の07:02に列車は中央駅に到着。ドーム屋根に覆われた行き止まり式のホームが、夜汽車の終着駅に相応しい。この駅に降り立つのは10年ぶりぐらいになるが、ドーム屋根の鉄道駅はやはり絵になる。

(フランクフルト中央駅にて乗り換え)

(やはり絵になるドーム屋根の中央駅)

さて、14分の接続で私は次の列車に乗り換えだ。出発案内に従って9番ホームに向かうと、7:16発のドレスデン行き特急 ICE1555が待っている。

出張に引っ掛けて計画したドイツでの小さな一人旅。私はもう還暦をとっくに過ぎているから、沢木耕太郎の『深夜特急』のようには行かないが、さて、どんな旅が待っているだろうか。

(To be continued)

ミッテルシュタント [世界]

11月8日午前7時、デュッセルドルフの空はまだかなり暗い。

東京の感覚でいうとこんなに暗いのは朝よほど早く起きた時だが、午前7時といえば当地でも普通に朝の通勤が始まっているから、ホテルの外の道路ではライトを点灯した車が数多く行き交っている。スマートフォンで調べてみると、この日のデュッセルドルフの日の出は7時40分15秒、日の入が16時54分49秒、従って昼の長さは9時間14分34秒だ。(因みに、デュッセルドルフは北緯51.2度と、日本の稚内(北緯45.2度)よりも北にあるから、この日の昼の長さは稚内よりも30分短い。)

地球の自転は24時間で一周360度だから、経度15度ごとにちょうど1時間の時差が生まれることになる。ロンドン・グリニッジ天文台の真上を通る子午線が東経0度と定められているから、ロンドンから1時間時差という設定と、空が明るい・暗いという肌感覚とが最もフィットするのは(緯度の多寡で昼・夜の長さの違いは生じるものの)東経15度近辺に位置する地域ということになる。改めて地図を眺めてみると、ベルリン(北緯52.5度、東経13.4度)、プラハ(北緯50.1度、東経14.3度)、ウィーン(北緯48.1度、東経16.3度)、ローマ(北緯41.9度、東経12.5度)など中央ヨーロッパが、ロンドンから1時間時差と定めるには相応しい地域なのである。

それから考えると、デュッセルドルフ(北緯51.2度、東経6.8度)は「中央ヨーロッパ」からはだいぶ東に寄っており、パリ(北緯48.8度、東経2.4度)に至っては経度が極めてロンドンに近いから、それと同じ時間帯にした方が肌感覚には合うような気もするのだが、そこはやはり中央ヨーロッパに時計を合わせ、英国とは一線を画することの方が大事なのだろう。

社長自らがハンドルを握るAudiのレンタカーに乗って、私たち3人はデュッセルドルフからアウトバーンを南下。朝霧が濃く、通勤ラッシュで渋滞気味だったケルン近郊までの幹線から離れ、東へと向かう路線に入ると、車窓はそれまでのライン川沿いの平地から一変して、緩やかな起伏を持つ丘陵地帯の真ん中を走り続ける緑豊かな風景となった。このあたりのアウトバーンは交通量も比較的少なく、速度制限もないから、私たちの車は時に180km/hに近い速度が出ていた。

午前9時少し前、アウトバーンを下りてクロイツタール(Kreuztal)という小さな街に入る。ケルンから80kmほど東に向かった所だが、それでもドイツ全体では西端に近く、オランダやベルギーとの国境からは140km程しか離れていない。アウトバーンの出口からいくらも走ることなく、私たちは目的地のA社に到着。ここを本拠地として長い歴史を持つ機械メーカーで、今日はこれから打ち合わせと工場見学を予定している。午前9時のアポイントメントにぴったり間に合った。

私が今勤めている会社は戦後の設立で、今年が創業65周年。産業用の金属素材を製造する典型的なB to Bの会社である。元々は重たい産業向けが取引の中心だったのだが、パソコンやデジタルカメラ、携帯電話などの電子機器の時代が始まってからは、それらの中に搭載される小さな電子部品用の素材としてのニーズが年々高まり、スマートフォンの登場以降は素材の薄型化・高品質化が益々求められるようになった。そして、世界はいよいよEV(電気自動車)やIoT(物のインターネット)の黎明期を迎え、社会の至るところに小型のセンサーや通信機器などが散りばめられる時代が始まろうとしている。

そんなことを背景に、昨年の夏頃から私たちの業界では製品への引き合いが急増してどこも生産が逼迫している。しかもそれは一時のブームではなく、中長期のトレンドとして今後も持続すると見られ、それどころか、IoTの時代になると私たちの業界にとっては何十年に一度の大きな環境変化、それもポジティブな方向での大変化が起きるのではないか。そうなると、将来の製品需要の方向性をよく見定めた上で、私たちは生産能力増強のための設備投資を急がねばならない。

とはいうものの、20億円にもなろうかというような設備投資を決断することは、私たちのような中小企業にとってはまさに「清水の舞台」である。ましてその設備を外国企業から調達するとなると、そのプロセスに必要なやり取りをこなせる人材も社内では極めて限られてしまう。だが、世の中は待ってはくれない。ハードルは高いが、自分たちの力で、ともかくもやるべきことはやらねばならない。ドイツまでやって来て設備に関する基本的な仕様をA社と打ち合わせ、重要なポイントを一つ一つ確認する作業を進めながら、私はふと思った。軍艦を発注するために英国に赴いた明治の日本海軍も、もしかしたらこんな心境だったのだろうかと。

(私たちが訪れたA社)

A社からこの日、技術者たちと共に終始私たちの相手をしてくれたのは、齢70に達したオーナーのB氏だった。背が高くて恰幅の良い銀髪の紳士で、技術者たちは普段着だが彼だけは仕立ての良い背広に純白のワイシャツ、それに上品なストライプのネクタイという姿である。私たちが導入を考えている設備の仕様に関する打ち合わせでは細部にわたって説明をしてくれ、それに続く工場見学では時にA社の長い歴史に触れながら、実に丁寧に色々なことを教えてくれた。工員たちにも気さくに声をかけながら、まさに会社のdetailsまでしっかりと把握しているオーナーという印象だった。

中味の濃い時間を過ごしていると、時計の針はあっという間に回転してしまうものだ。工場見学を終えた時には既に午後1時を過ぎていた。

「さあ、遅くなりましたが、食事にしましょう。」

B氏はそう言って、私たち3人をA社のゲストハウスでの昼食に招いてくれた。それは工場の敷地から南へ少しだけ歩いた所にある、緑豊かな住宅街の一角にあった。元は歴代のオーナー一家の住居であったという。今はその一階部分が会食用のゲストハウスとして使われているのだった。

(A社のゲストハウスの位置)

食卓のある部屋の手前に談話室がある。その片隅のバー・コーナーで、食前酒用のショットグラス4個を並べ、ドライシェリーにベルモット、そしてカンパリをそれぞれに注いだB氏は、この建物の歴史をさりげなく語り始めた。

「19世紀に建てられたこの屋敷には、父の代まで歴代オーナーの一家が住んでいました。従って、私も幼い頃はここで育てられた、その記憶は勿論残っています。」

「昔はこのあたりに鉄の鉱山があり、近くで石炭も採れるので製鉄業が盛んでした。そのために第二次大戦でこの一帯は激しい空襲を受け、地上にあったものは完璧に破壊されてしまいましたが、この建物だけは奇跡的に戦禍を免れたのです。」

「終戦後、この地域は英国が占領しました。そして或る日、英軍の将校がやって来て、この建物を将校用のカジノハウスとして使うために接収すると言い出したのです。他には建物らしい建物が残っていなかったので、いずれここは接収されると父は読んでいて、先祖代々の家具や調度品は予め別の場所に隠していました。そして、『カジノハウスに使うのはいいけれど、机も椅子もないので、工場から持って来るしかありません。』と答え、実際に工場からそれらを運び込んだのです。その結果、味も素っ気もない工場の事務机と椅子ではカジノの気分が出なかったのでしょう。そのうちに英軍はここを使わなくなりました。(笑)」

なるほど、なかなか深い話だ。ショットグラスを皆が飲み干したところで、私たちは食卓へと案内され、昼食をご馳走になる。玉葱とキノコのクリームスープの後に、鹿肉を煮込んだ主菜がサーブされた。緑の丘陵が続くこの地方で捕獲された鹿だそうである。

(歴史のあるゲストハウス)

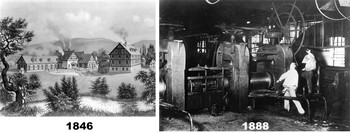

部屋の壁には、一枚の油絵。それは、A社がこの地で創業した頃の製鉄の姿を後世になって描いた想像画である。そのA社の操業とは実に1452年にまで遡るとB氏は語る。その当時、或る3人の兄弟がこの場所で鉄の鍛造を始めたのが起源で、熱い鉄を水車によって動くハンマーで鍛造して棒鋼に仕上げ、鍛冶屋向けに販売したという。(その棒鋼は各種の農機具や工具へと加工されたそうだ。)

そのビジネスは300年ほど続いたが、木炭の代わりに石炭を使って錬鉄を製造するパドル工程という手法が開発されると、旧工法による鋳造業は儲からなくなり、工場は1846年に現在のオーナー家に売却された。以後ドイツの産業革命の波に乗って、その工場は農機具や家庭用品向けから産業向けの鋳鉄品の製造へと急速に傾斜し、19世紀末には圧延機などに使われる各種ロールの製造に特化。20世紀にはロールだけでなく鉄用の圧延機全体の製造を開始して、鋳造品メーカーから機械メーカーへと変身を遂げた。

第二次大戦では、先ほどのB氏の話にもあったように工場も戦禍を受けたのだが、戦後は銅合金やアルミなど非鉄金属用の圧延機メーカーとして再出発し、その周辺機器の製造も手掛け、今やその製品は世界60ヶ国に輸出されるまでになった。それでも、オーナー家が株式を支配する構造は今も変わらず、株式の公開などはおよそ考えていない。人件費が高いからといって海外生産に転ずることもなく、地元で雇用を続け、生産技術はあくまでもこの創業の地に蓄積されて生産が行われている。「目の届く範囲での経営」とでも言えばいいのだろうか。

(写真はいずれもA社のHPから拝借)

そういえば、先ほどの工場見学の際に、高校に入ったばかりといった様子の若い男の子たちが工作機械の操作を学んでいる一室があったのだが、ドイツの多くの企業がそうであるように、この会社も将来の職人の道を選んだ地元の若者たちを研修生として受け入れており、彼らの8割は卒業後にA社に入社するそうだ。

「私たちの製品の多くは海外にも輸出され、顧客の工場に据え付けるために多くの技師が海外へ出かけていますが、生産はこの地で続け、技術者はこの地に維持しています。それを世界各地に広げてしまうと、それぞれの拠点で技術力・品質を維持していくのは大変なことですからね。」

「工場の敷地から道路を挟んだ向かい側に、古くなった工場の建屋を壊した土地があったのですが、そこを地域のためのショッピング・モールの場所として提供しました。地域に根差して何百年もやって来ましたから、地域のために還元するのは当然のことです。」

その日、工場の一角には仮設のテントが張られ、ランチタイムが近くなると、エプロン姿の従業員たちが炭火を起こして沢山のソーセージを焼いていた。社員に対するその売上は障害を持った子供たちのために全額寄付されるのだという。グローバルな製品市場に確固たるプレゼンスを築きながらも、目線は常に地元にあるようだ。

15世紀にも遡るというA社の歴史に始まり、歴代オーナーによる伝統的な経営哲学、地域活動。そして私たちが訪れた前週がドイツでは宗教改革500周年であったことからキリスト教にまつわる歴史など、昼食をいただきながらのB氏との会話は多岐に及んだ。何事にも紳士的で、歴史や文化に関する造詣が深く、終始穏やかに私たちと接してくれたB氏。単に会社の経営に留まらず地域に深くコミットしている彼の存在は、まるでヨーロッパの貴族を見ているかのようだ。

その一方、私たちとの会話の中でただ一つ、温厚なB氏が語気を強めて批判していたのがドナルド・トランプ米大統領の存在についてであったことを、忘れずに書きとめておこう。

「なぜあのように下品な男がアメリカの大統領に選ばれたのか。」

「前言を平気で翻し、嘘もつき、自分の過ちを一切認めようとしない。あのような態度はヨーロッパの価値観からは到底受け入れられないものだ。」

欧州には”noblesse oblige”(高貴なる者が背負う義務)という言葉があるぐらいだから、中世以来の貴族のようなB氏から見ると、超大国のトップに上り詰めた男が勝手気ままに振る舞う様子には我慢がならないのだろう。(B氏に限らず、今回の出張で出会ったドイツの人々の間ではドナルド・トランプの評判は散々で、彼を大統領に選出したアメリカという国そのものがバカにされているようにも思えたほどだった。)

(この日の夜、街中のニュースエージェントで見かけた新聞の1面)

半日の時間をかけて私たちに応対してくれたB氏に心からの謝意を述べて、私たちは帰路につく。車に揺られながら、私は行きの飛行機の中でたまたま読んでいた『ハーバード日本史教室』という新書本の一節を思い出していた。ハーバード大学で日本史に関する講座を持つ10名の教授にそれぞれインタビューを試みたものだ。その中で、渋沢栄一が理想として掲げていた「倫理的な株主資本主義」に注目するジェフリー・ジョーンズ教授がこんなコメントをしていた。

「ドイツに『ミッテルシュタント』と呼ばれる中小企業群があるのをご存じでしょうか。どの企業も地域に根差したファミリービジネスからはじまっていますが、卓越した技術力を擁しています。もちろんドイツを拠点に輸出はしていますが、あくまでも拠点は創業の地。多国籍企業になるつもりもありません。むやみにグローバル化すると、それまで育ててきた職人や社員の技術を得られなくなってしまうからです。(中略)

ローカルビジネスというのはとても重要です。国の雇用を支えているのは、地域ビジネスなのです。IT、金融、エレクトロニクス、消費財などに関わる企業であればグローバル化するメリットはありますが、ローカルのままでいたほうがよい企業もたくさんあるのです。」

(『ハーバード日本史教室』 佐藤智恵 著、中公新書ラクレ)

今回訪問したA社は、こうしたミッテルシュタントの中ではやや大きめの部類に入るのかもしれない。だが、オーナーであるB氏の考え方は、まさにこの本が述べていることを裏書きしていた。

中小企業というと、大手の系列の下で大手の下請けを安価で引き受けるという姿を日本ではイメージしてしまいがちだが、ドイツのミッテルシュタントは高い技術力を武器に決して安請け合いをせず、彼らがいなければ大手も成り立たない存在となって、しっかりと利益を上げているという。(逆に言うと、儲からない企業はさっさと退出させられるお国柄であるようだ。)しかも、ドイツは労働者の休暇取得に関する法制が厳しく、皆が一ヶ月の夏休みを取っている。それでも利益を上げているのだ。

世界は今、行き過ぎた株主資本主義と貧富の格差の拡大が深刻な問題と化している。同じドイツでも、例えばフォルクスワーゲンのような大手の上場企業は、その行き過ぎた株主資本主義の中で無理を重ね、エンジンの燃費数値の改ざんに手を染めてしまった。(幾つかの日本企業も同様の問題で世間を騒がせている。)別の例を挙げれば、ビジネスのグローバル化が最も進んだ金融の世界では、あのドイツ銀行が投資銀行部門で巨大な損失を抱えて信用力を落とし、今は見る影もなくなってしまった。勿論そんな事例だけで物事の功罪を論じる訳には行かないが、そうしたことを見るにつけ、株主資本主義とは何か、グローバルな経営とは結局のところ何なのだろうかという思いに、私などはとらわれてしまう。

私の会社は、ある特殊な素材のメーカーとして、日本では数少ないプレイヤーの一つである。かつては首都圏に工場を構えていたが、90年代以降は東北地方の一画に生産拠点を移し、今は全ての生産をそこで行っている。勿論、生産の現場で働いているのは地元の人たちだ。そこでの歴史が早くも四半世紀を超えている。

日本を含む東アジア一帯が製品の主戦場だが、高品質の分野で戦っており、ボリュームゾーンで血みどろの安値合戦を繰り広げるつもりは全くない。他方、この分野で世界最高品質の製品を作るには、上流から下流までの全ての工程を一貫して日本の中で手掛けることが必須と考えているので、モノ作りは今後も東北地方の一画に留まり、引続きmade in Japanで頑張っていくつもりだ。人口減少で働き手の確保がこれから益々大変になるだろうが、だからこそ省力化を進め、技術に磨きをかけ、しっかりと利益を上げて、世界のオンリーワンを目指して行きたい。そして、儲かっても株式の公開はしないだろう。

国内でモノ作りを続けるためには、工場が立地する地域にしっかりと根を下ろし、社員一人一人を大切にしながら、高いモチベーションを持って働いてもらう必要がある。技術面で地元の大学との連携も色々と可能性があるだろうし、特に若い社員たちには、知識や技術をしっかりと身につけてもらった上で是非とも海外を見る機会を与えてあげたい。そのあたり、ミッテルシュタントの在り方と重なり、彼らの生き方を参考に出来ることが私たちには幾つもありそうだ。

「社長、今日は大いに勉強させていただきました。設備の導入以外にもやるべきことが沢山見つかりましたね。」

「ドイツに来るたびに、本当にそう思います。我社もあんな風になれたらいいと思うことが多々ありました。我々にも出来ることを是非考えて行きましょう。」

再び社長がハンドルを握る車は、午後のアウトバーンを軽快に北上していく。そして、帰り着いたデュッセルドルフの街には早くも夕闇が迫り、クリスマスのデコレーションが輝いていた。

国の中の国境 [世界]

「今夜は皆で四川料理を食べに行きましょう。」

総経理のIさんがデスクの上を片付けながら、いつもの温和な笑顔を浮かべた。8月8日の午後6時。他のスタッフ二人もジョインしてくれることになっているのだが、彼らももうすっかり退社モードになっている。金曜日は中国でも「ハナキン」のようなムードがあるのだろうか。

広東省・深圳の真夏は日本以上に蒸し暑い。オフィスのあるビルから外に出れば、地下鉄の駅はすぐ目の前なのだが、その間に私たちはもう汗をかいている。ホームに降りると、さすがに夕方のラッシュが始まっていて、乗降客は多いのだが、人々のマナーは思っていたよりも良くて、香港の地下鉄などよりも幾分整然とした感すらあった。

相応に混雑した地下鉄を乗り継いで、2号線の后海(Houhai)という駅から外に出ると、海岸城(Coastal City)という巨大なショッピング・モールがあった。半球型の3D映画館あり、多数のブランド・ショップあり。そして、ともかくも飲食店の数がとてつもなく多い。日本のWATAMI(和民)も入っていた。

「あそこは当地でも人気がありますよ。日本では居酒屋ですが、こちらでは飲みに来るというようよりも食べに来る人が多いんです。だから、なかなかビールが出て来なくてね。」

そう言ってIさんは笑った。北京生まれ・北京育ちのIさんは、日本に帰化した中国人で、奥さんも日本人だ。「仕事の後の一杯」などはもうすっかり日本人のスタイルになっている。

広い海岸城の中をだいぶ歩いて、お目当ての四川レストランに着いた。新しいショッピング・モールに入居した店だけあって、明るくてすっきりした店構えだ。深圳にしては、と言ってしまうと失礼だが、ずいぶんと垢抜けた感じの店である。何はともあれ、青島ビールの「純生」で乾杯しよう。食事のメニューを選ぶのはそれからだ。一仕事終えた後の冷えたビールの美味さは、国籍や民族を超えて理屈抜きに人類が分かち合えるものの一つなのだから。

広東省深圳市の西部。比較的新しく市街化された地域に私の会社が小さな販売会社を設立したのは、昨年の11月だった。ちょっとした仕事があってここを訪ねたのは、今回が二度目である。

総経理のIさんはもとより、二人のスタッフも日本語がよくできる。営業担当のK君は30代前半。黒竜江省の出身で屈強な体つきをしている。酒がめっぽう強く、人懐っこいキャラクターは確かに営業向きだ。経理担当の女性のLさんは20代後半。ずっと広東省で育ってきたが、客家の家系なのだそうである。中国人は南の方へ行くと体の小さな人が多いが、彼女などはその典型なのだろう。静かで控えめな性格だが、事務はきちんとこなしている。

今年の5月に10日間ほど、この二人をそれぞれ日本に呼び、本社や工場で研修を受けてもらったから、お互いにもうすっかり顔なじみだ。まあ硬い話は抜きにして、この日の夜は美味しい四川料理を囲みながら楽しく過ごした。そして、私が深圳に滞在した二日の間、会社のスタッフたちと接し、そして街の中の様子を見た限りでは、日本と中国の間の政府間で対立している諸々の事柄は、微塵も表に出ることはなかった。そればかりか、スタッフたちは今後のビジネスのキャリアを考えて、日本語のスキルに更に磨きをかけ、日本と係わりのある仕事を続けて行きたいと話していた。

海岸城の一画で楽しく過ごし、ホテルに帰ってぐっすりと眠った私は、翌日の土曜日の朝8時頃に予定通りホテルを出た。今日は午前中に陸路で香港に入り、午後早くのフライトで東京に帰るだけである。

土曜の朝の、やや間の抜けた感じのオフィス街を少し歩いて、地下鉄の駅に降りる。券売機はタッチパネル方式で、路線図上で目的地の駅名をタッチした後に人数を入力し、10元札か硬貨を入れると、緑色をした樹脂製のトークンが出てくる。それを使って改札機を通る仕組みだ。

現在は5号線まである深圳地下鉄は、2004年12月から順次開業したというから、私が今乗っている1号線は間もなく開業10周年を迎えることになる。ホームドアが導入され、駅構内の造りや各種の表示方法などは香港の地下鉄(MTR)の方式をまるっきりそのまま取り入れたような感じだ。

東方向行きの電車は土曜の朝から案外込み合っていたが、会展中心(Convention & Exhibition Center)という駅で4号線の南行きに乗り換えると、車内はまた一段と混雑してきた。そして乗客のほぼ全員が、そこから2駅目の終点・福田口岸(Fotian Checkpoint)で我先に電車を降りる。ここは香港との国境なのだ。地下鉄の出口の表示に「香港」とシンプルに書いてあってわかりやすい。

たとえ「一国二制度」であるとしても、現在の香港は特別行政区として中国の一部なのだから、「国境」という言葉使いは正確ではないのだろう。中国の国内では別の言い方をしているのかもしれないが、ここから先にあるのは誰が見ても中国からの「出国審査」であり、そして香港側の「入国審査」だ。現に私が記入したのは中国の「出国カード」である。

エスカレーターを上がって地下鉄の改札口を出ると、大量の人の流れが向かう先は、国際空港に必ずあるような出国審査のカウンターだ。それがズラリと並んでいる。この日は中国パスポートか外国パスポートかの区別を特にしていなかったので、目の前に出来ていた列に並ぶことにした。見た限りでは圧倒的に中国人が多く、それに混じって欧米人もチラホラ。とにかく物凄い人数だ。これが空港だったら到底捌ききれないだろう。

香港特別行政区基本法に基づいて、香港では中国本土とは異なる出入境管理(査証政策)が行われている。そこでは、中国本土に国籍を持つ人間がビザなしで香港に入れるのは以下の場合だけだ。

(1) トランジットの場合(その先の第三国への航空券等が必要)

(2) 中華人民共和国往来港澳通行証を取得した場合(親族訪問用、観光用、商用等)

後者は紺色をしたパスポートのような冊子で、確かにそれを持って列に並んでいる人ばかりだ。中国政府はこうした通行証の発行量をコントロールしているそうだが、それにしても福田口岸の現場で見る香港訪問者は膨大な人数である。

列に並んで約35分。ようやく中国側の「出国」を終え、川の上に架かる長い橋を渡る。橋といっても人が通る部分はインドアの構造になっている。川を渡り終えたところが香港側で、落馬洲(Lok Ma Chau)という入境のチェックポイントがある。今度はここで香港の「入国カード」を記入し、パスポートと共に提示する訳だ。ここも大変な混雑で、入境までに40分を要することになった。

(香港・落馬洲駅のホームから見た「国境」の橋。対岸は深圳)

入境してエスカレーターを上がれば港鉄(香港MTR)の落馬洲駅で、香港の中心部に向かう電車が出ている。今回も出入境に一時間以上を要したが、ともかくも午前10時過ぎに落馬洲駅を発車する電車に乗り、私は香港・九龍サイドの紅磡(Hung Hom)に向かった。

深圳に接する香港の新界地区を走る電車。市街化が無原則に広がってしまった深圳に比べると、むしろこちらの方がずっと緑豊かに見える。そして、新界地区を南下するにつれて、かつての香港駐在時代に私が歩いた山々の姿が見えてきて、何とも懐かしい。やはり香港に入ると、中国本土にいる時とは明らかに違う安心感があるものだ。

そして、何気なく私はシャツの胸ポケットに入れていたスマホを取り出した。香港ではあらゆる場所でWi-Fiが使える。そして、言うまでもないことだが、インターネットの利用には何の制約もない。その当たり前のことを、香港に来ると改めて実感するのだ。

深圳にいる間は、Googleが全く開けなかった。You Tubeも見られない。Gmailも送受信が出来なかった。私は使っていないが、FacebookやTwitterもダメなのだそうである。Yahooは利用可能だが、試しに幾つかのサイトを検索してみると、日本の主要紙の中では産経新聞のサイトが開かなかった。中国政府は膨大な手をかけて、インターネットやSNS経由の情報アクセスに制限をかけているというのだ。

しかしその一方で、深圳の福田口岸から落馬洲経由というルートだけでも、毎日あれほど大勢の中国人がネット規制のない香港を訪れている。これではいくら本土側で情報統制をしたところで、ザルで水を掬うような話ではないか。

1997年の7月1日をもって英国から中国に返還された香港。その時から50年間は「一国二制度」を維持し、香港に社会主義政策を導入しないことが約束されている。あれから今年で17年。50年という年月の1/3が経過したことになるが、今の世の中が当時の想定を既に大きく超えているものが、少なくとも二つあると私は思う。

一つは、中国本土の経済規模が巨大になり、しかもそれが外の世界とグローバルに結びつくようになったことだ。返還当時の香港は、中国にとっては西側に向かって開かれた窓であり、貿易の拠点や金融市場のある街として貴重な宝箱のような存在だったはずである。それが今では、中華圏全体の中で一つのローカル市場になったような観がある。

そしてもう一つは、インターネットやSNSのような情報媒体が飛躍的に普及・発展し、既存のメディアを遥かに上回るスピードでありとあらゆる情報が世界を駆けめぐるようになったことだろう。それは中国共産党にとって、テレビや新聞・雑誌などよりも大きな脅威であり、先に述べたようなネット規制が中国本土では現に行われているのだが、その網をかけられないのが香港だ。日々、これだけ多くの人々が中国本土と香港の間を往来しているという現実がある中で、中国本土でのネット規制にはどれほどの意味があるというのだろうか。その点では、今や香港は中国共産党にとって厄介者ですらあるのかもしれない。

午前11時前に、電車は紅磡駅に到着。向かい側のホームに停まっていた地下鉄でもう一駅行けば、九龍サイドの中心街は近い。時間があったので海側に出てみると、おなじみの香港島の眺めがあった。今日の香港はよく晴れていて、暑い!

家族に頼まれていた買い物を済ませたが、この暑い中を再び地下鉄の駅まで歩く気になれなかったので、スターフェリーで海峡を渡ることにする。今日は土曜日だから、料金は3.4香港ドル(約45円)。沢木耕太郎ではないが、「たった45円の豪華な船旅」で、この船からの眺めが私は好きだ。

それから、空港行きの電車に乗るまでの1時間足らずの間、私は汗をかきながら香港島の中心部を歩いた。何もかもが懐かしかった。このゴチャゴチャ感とインターナショナルな雰囲気が、やはりいい。街を歩いているだけで、何だか元気が出て来そうだ。

特別行政区というステータスで中国の一部となりながら、現実は「中国とは違う国」である香港。この先もずっと、香港は香港のままでいて欲しい。

海峡が隔てるもの [世界]

海峡をただ一つ越えただけなのに、その向こう側に横たわる国の在り様がこちら側とは驚くほど違う。そういう体験をする場所が、この地球上にはあるものだ。私の数少ない経験からしても、例えばジブラルタル海峡などは、それに当てはまるだろう。もう四半世紀も前のことながら、スペイン側から海を渡って足を踏み入れたモロッコは、全くの別世界だった。

もっと身近で、しかも案外意識していない場所としては、対馬海峡がそうだ。その両岸には、地理というよりも人文において、大きな隔たりがある。

1597(慶長2)年の夏、それ以前の「文禄の役」の講和交渉が決裂すると、豊臣秀吉が投じた日本の遠征軍が再び朝鮮半島に攻め入り、いわゆる「慶長の役」が始まった。そして、その緒戦で藤堂高虎の軍勢に捕らわれた朝鮮の人々の中に、一人の若きエリートがいた。齢27にして科挙に合格し、役人としてもまだ日が浅いその男の名は、姜沆(日本語読みではキョウコウ、韓国語読みではカンハン、1567~1618))。高虎の所領であった伊予・大津に送られ、更に大坂、伏見へと場所をかえて、都合三年間の俘虜生活を送った後に、帰国が許された。

捕虜ながら大変なインテリだということで、日本での生活の間も姜沆は相応の処遇を受けたようだ。中でも儒学者・藤原惺窩(1561~1619)との師友の交わりはよく知られている。『新古今和歌集』の歌人・藤原定家の11世の孫にあたる惺窩は、秀吉や家康に儒学を講じ、日本における「近代儒学の祖」と呼ばれるのだが、その惺窩にとって、自分よりも若年ながら本場の科挙合格者は、特別な尊敬の対象であったのだろう。

(藤原惺窩)

科挙の制度もなければ文人統治もない織豊時代の日本は、姜沆から見れば軽蔑すべき蛮夷の地であった。加えて、文禄・慶長の役(朝鮮側から見れば「壬辰・丁酉倭乱」)の直接の被害者でもあったのだから、日本は憎むべき相手だった。そして、その野蛮な日本は二度も朝鮮に侵攻して来たのだから、三度目もあり得ると姜沆は見ていた。だから、帰国の暁には、自分が日本で見聞きしたことに基づいて、祖国防衛のための建議を李朝に行わねばならない。その目的で姜沆がまとめたものが『看羊録』である。

日本にいながら「羊を看る」とはいかなることか。それには紀元前二世紀の古事に遡ることが必要だ。漢の武帝に仕えていた武将・蘇武が、北方の遊牧騎馬民族・匈奴からの使者を送り返し、匈奴の王と対面。すると王は蘇武を大いに気に入り、その地に留まるよう命ずるのだが、蘇武はそれを受け入れない。そのために蘇武は監禁生活を送ることになり、草原で羊の世話をして暮らした。それから19年の後に蘇武はようやく帰国を許されるのだが、既に武帝はこの世になく、蘇武もすっかり白髪になっていた。

「私がいいたいのは、その日本滞留記の『看羊録』の題名である。姜沆は、蘇武に自分をなぞらえている。

古来、朝鮮は日本を野蛮とし、みずからを文明とした。それが型だったことが、この書名でもわかる。」

(『この国のかたち 五』 司馬遼太郎 著、文藝春秋)

(日本で三年の俘囚生活を送った姜沆)

姜沆にとっては、当時の日本のあらゆる事柄が批判の対象だった。

● 日本人は互いに名前を呼ぶのに、肩書を用いず、「様」や「殿」で済ませてしまう。上下の区別がなく威厳に欠ける様子は、いかにも夷荻の地である。

● その風俗は細かいことにこだわるが、原理原則を理解しない、陋劣(いやしいこと)の限りである。

といったことを挙げつつ、日本人が持つ四つの価値観を、姜沆は全く理解できないとしている。

(1) 勇気を誇り、死を恐れない武士なるものの存在(=サムライの価値観)

(2) 木を縛り、壁を塗り、屋根を葺くなどというつまらない技にも「天下一」があり、それが認められると権威になり、尊敬や報酬が支払われること(=職人を貴ぶ文化)

(3) 茶人趣味(姜沆から見れば、日本人が珍重する茶器などはただのガラクタ)

(4) 南蛮趣味(=異国とその産物への異様な好奇心)

(以上、青字部分は『危機の日本人』 山本七平 著、角川oneテーマ21 からの引用)

これらはいずれも現代の我々に通じるものがある事柄ばかりなのだが、儒教を究めた人間の目には奇妙なものに映ったのだろう。

その姜沆の時代から凡そ120年後にも、上記(1)と同じことを指摘した李朝の役人がいた。徳川吉宗の将軍就任を祝い、1719(享保4)年に李朝から派遣された朝鮮通信使の一行の内、製述官として随行した申維翰である。自らまとめた紀行文『海游録』の中で、申維翰はこう述べているという。

「国に四民あり、曰く兵農工商がそれである。士はあずからない。」

日本人の私たちは何の意識もなく「武士」という言葉を使うが、「士」が持つ意味は中国や朝鮮では全く違うのだという。儒教の国では、それは「人格的な『徳』に結びついた人文的・古典的な教養を体得した読書人」であり、それは「士大夫(したいふ)」と呼ばれた。そういう士大夫が最上層に位置するのが儒教国家のスタイルなのだ。

(青字部分は『江戸の思想史』 田尻祐一郎 著、中公文庫 より引用)

それに対して、将軍吉宗の時代の武士は戦闘員としての性格を既に失い、為政者及びそれを支える文吏へと姿を変えていたが、科挙の制度もなく、またそれに匹敵する儒学の素養があった訳ではないから、申維翰から見れば武士階級は「士」と呼ぶに値せず、単なる兵に過ぎなかったのだろう。従って、江戸期の日本で社会の秩序が保たれている様子について、それは単に軍事力を背景にしたものに過ぎないと申維翰は見ていた。前述の姜沆にいたっては、日本の戦国大名は全て盗賊の出だ、とまで言っている。

(江戸時代に12回も日本に派遣された朝鮮通信使)

もちろん、支配層である武士階級の中に儒学の素養が全くない訳ではなかった。むしろ、つまみ食い的に儒学の中から使えるものを使う、というスタイルだった。

「北条早雲が儒生に『三略』を読ませ、最初の一行を読んだら『もうよい、わかった』といった話があるが、当時の武将はみな、漢文の読める者に読ませ、役に立つと思える部分を吸収していたのである。その多くが僧侶であったことからこれを『物読み坊主』といった。いわば彼らは、実戦で勝つことのみを目指し、そのために役に立つものを読ませてはいても、科挙に及第するための受験勉強としてこれを精読・暗記しようとしたわけではない。彼らが及第しなければならぬものは、下克上という苛烈な生存競争である。」

(『危機の日本人』 山本七平 著、角川oneテーマ21)

「ある韓国人は私に、『本当に儒教化したのは韓国であっても中国ではない』といい、また別の人は『120パーセントの儒教化』と言ったが、これもまた辺境文化の一つの型であろう。

韓国も日本も中国の辺境文化の国といえるが、その文化の受容の仕方が全く逆になっている。韓国は本家を凌駕しようと目指し、日本はまことにプラグマティックに、利用できるものは受容して利用するが、一方、熊沢蕃山のように、日本にそぐわないものを導入するのは害があるだけだからやめようという態度になっている。

(前掲書)

16世紀末に姜沆が観察した、朝鮮と日本の間の大きな違い。士大夫の国とサムライの国の違いは、18世紀中頃に日本を訪れた申維翰にとっても大きなギャップであった。そして、申維翰の時代から更に100年後の日本は、そのサムライが自らの存在を否定することで大急ぎの近代化を迎えたのに対して、結果的に20世紀の初頭まで500年超にわたって統一王朝の儒教国家であり続けた朝鮮は、その近代化に大きく苦しむことになった。

たった一つの海峡を隔てただけなのに、両国が歩んだ歴史の大きな違い。500年という時の長さを考えれば、その違いはそれぞれの国の現在の在り様にも色濃く映し出されているはずである。

4月16日(水)の朝、韓国南西部の珍島沖で旅客船「セウォル号」が突如沈没し、修学旅行中の高校生を含めて200人以上が行方不明になるという事故が発生。世界は大きな衝撃を受けた。そして、船内に閉じ込められたままと見られる乗客の救助が難航を極める一方で、航海術や緊急時の乗客誘導も含めた船長・船員の行動、船会社の日頃からの備えなどについて、驚くべき実態が次々に明らかになっていった。

加えて、中央対策本部が正確な事実をなかなか把握できず、当事者の間ではこれでもかというほどに「デマ」や「嘘」が飛び交い、遭難者の家族が激高する様子が、あらゆるメディアを通じて世界中に配信されている。そして、事実の全容の解明はまだこれからではあるものの、この事故は人災の疑いが極めて濃厚だ。

事故発生の翌朝、韓国の或る大手紙には『どうして大韓民国で旅客船沈没のような惨事が起きるのか』と題する社説が掲載されたのだが、その日本語版を読んで、私には思うところが少なからずあった。

「(中略) どうして後進国でも起きないような惨事が大韓民国で起きるのか。 (中略) これ以上こうした惨事は大韓民国の名前の前で許すことができない。結果的に『じっとしていなさい』という案内放送に忠実に従った人たちが犠牲になる社会、あちこちで安全不感症が見られる社会は正常でない。

朴大統領は国民の安全を最優先にする幸せな社会を約束した。非正常の正常化を約束した。私たちは珍島の惨事を見ながら、その約束に深い疑いを抱いた。もう朴槿恵政権は安全な社会を実際に作るのか行動で見せてほしい。

それが、地域の特性上工場勤労者が多い安山檀園高の生徒の保護者が、汚れた作業服姿で学校の室内体育館に駆けつけ、必死に子どもの安否を確認する今日の私たちの悲しい自画像の前で投じる切実な注文だ。」

(2014年4月17日付 中央日報日本語版 社説『どうして大韓民国で旅客船沈没のような惨事が起きるのか』より)

「後進国ならともかく、我々は大韓民国なのだ」というプライドと、「その大韓民国の面子をつぶしたのだからこの事故は許せない」というような思考。国の序列への意識が、ここにはないだろうか。

二番目に、筆者は「『非正常の正常化』という公約を朴政権は果たすべきだ」と述べているが、こうした安全安心社会は「お上」が作ってくれるものなのだろうか。そうではなくて、これは社会の様々な持ち場でそれぞれの国民がルールを守り、嘘・偽りを排し、責任ある行動を取る、それが当たり前のことになるように皆が意識を変えていくことである筈だ。面倒なことに自らは手を染めずに結果だけを求めるのは、儒教に支配されたこの国の悪しき伝統なのではないか。

第三に、「汚れた作業着姿・・・」というくだりに見え隠れする、体を動かす仕事に対する「上から目線」である。工場労働者に同情を寄せているようでも、そう素直には読めないところを私などは感じてしまう。生徒の親が作業着姿か背広姿かは船の事故とは無関係だし、どんな職業の親でも、行方不明のままの我が子を案ずる気持ちに変わりはない筈だ。なぜ工場労働者であることをことさらに取り上げる必要があるのだろうか。

どんな国であろうと、こんな事故が起きてはならない。ましてそれが人災ならばなおのことだが、起きてしまったことの背景には、国家社会の過去の歴史が映し出されているものだ。それを一つ一つ乗り越えて行かねばならない。「歴史を直視する」とは、そういうことではないだろうか。

文明をつなぐ料理 [世界]

例年にも増して猛暑日が続く今年の夏。朝晩の食卓には、自然体でいけば、さっぱりとした味わいの食べ物が並ぶことが、どうしても多くなる。素麺や焼き茄子、散らし寿司などは代表的なものだろう。

そんな中、暑い夏になると我家では条件反射のように体が欲するものがある。それは、トルコ料理の幾つかのメニューである。4年前の夏、久しぶりに家族四人で7泊8日の旅に出たのが、トルコだった。現地でも夏の暑い時期だったが、そこで食べた料理の数々がどれも実に美味しく、イスタンブールのエキゾティックな雰囲気と相俟って、私たちはすっかりトルコのファンになってしまったのである。

先週は息子が夏休みで帰省していたこともあり、8月17日(土)の夕方は、エズメサラダ(様々な野菜を微塵切りにしたトマト・ベースのサラダ)、キョフテ(クミン・パウダーを効かせた挽肉料理)、パトルジャンサラタス(焼いて微塵に叩いた茄子とヨーグルトのサラダ)などを家内と二人で作ることになった。当然のことながら、4年前の旅の思い出話にも花が咲いた。

(イスタンブールにて 2009年8月16日撮影)

「世界三大料理」の一つに数えられるトルコ料理。強大なオスマン帝国の時代の宮廷料理として発展していったものとされるが、フランス料理や中華料理に比べると、より広い地域の食文化を緩やかにつないだような印象がある。強烈な個性というよりも、中央アジア・中東からエーゲ海地方、そして西欧の一部までも含めた各地・各民族の伝統的な料理を多彩なスパイスによって包み込んだ、おおらかな料理文化というべきだろうか。それは、東西の文明の通り道だった小アジア地方、とりわけイスタンブールの歴史を象徴するようでもあり、また異教徒に対して比較的寛容だったイスラムの文化の賜物であったのかもしれない。

(バザールに並ぶスパイス類 2009年8月16日撮影)

一家でのトルコ旅行の更に4年ほど前のある日、家内と二人で『タッチ・オブ・スパイス』という映画を観る機会があった。2003年にギリシャで制作されたもので、現在のアテネと1950年代のイスタンブールを舞台にしたストーリーだった。(以下ネタバレあり。)

主人公のファニスはギリシャ人だ。今はアテネの大学の天文学者だが、彼がまだ子供だった1950年代に一家はイスタンブールに住んでいて、ファニス少年はスパイス商を営む祖父からスパイスの効用や天文の話を聞いて育った。その街で温かい家族に囲まれ、幼友達と遊んだ思い出は、ファニスの大切な宝物。だが、その後にギリシャとトルコとの関係が悪化し、一家はイスタンブールからの退去を余儀なくされる。ファニスは両親と共にギリシャに移住するのだが、祖父は「後から行く。」と言ったまま、結局来ることはなかった。

時は流れ、若い頃は腕の良い料理人だったファニスも、いつしかアテネで天文学者に。そしてその彼にある日お祖父さんからの連絡があった。ついにイスタンブールを出てアテネにやって来るという。だが、歓迎の料理を作って待っていたファニスに届いたのは、そのお祖父さんが重病で倒れてしまったとの報せだった。矢も楯もたまらず、思い出の街イスタンブールに飛んだファニスは、そこで昏睡状態に陥っていたお祖父さんを看取る。そして、葬儀の席で出会ったのは、子供の頃の初恋の相手・サイメだった・・・。

ギリシャ版の『ニュー・シネマ・パラダイス』とも評されたこの映画は、封切後にギリシャで記録的な数の観客を集めたそうである。私たちにも大いに楽しめた映画だった。イスタンブールの街中の様子がふんだんに出てきて、しかもテーブルに並ぶトルコ料理の数々が実に美味しそうだ。後に一家四人でトルコへ行くことになったのは、きっとこの時の「刷り込み」が大きかったからだろう。

「イスタンブールに住むギリシャ人」だったファニス少年の一家が、政治に翻弄されてギリシャへの退去を余儀なくされた、このストーリーのキーワードの一つは、ギリシャ・トルコ間で行われた「住民交換」という史実である。

ナポレオン戦争後の1830年に、ギリシャはオスマン帝国からの独立を達成。だがその時点で線引きされたギリシャの領土はペロポネソス半島とその北のごく一部であり、ギリシャ人には不満だった。その後も、「歴史的、民族的見地からギリシャ的と見なされる土地」をオスマン帝国から奪回すべく、北方のマケドニアに向かって対トルコの「解放戦争」が続く。その時に叫ばれたのは、「コンスタンティノープルを取り戻せ」というスローガンであったというから、かつてのビザンティン帝国の版図をギリシャは目指したのだろうか。

(青字部分は『物語 近現代ギリシャの歴史』 村田奈々子 著、中公新書 より引用)

一方のオスマン・トルコは、第一次世界大戦でドイツに与して敗戦。西欧列強国によって更に領土を狙われる。この機に乗じてギリシャも領土拡大を図り、イズミールに侵攻してきた(1920~22年)。そして、国全体が瀕死の状態にある中でこれに決然と立ち向かい、ギリシャ軍を見事に打ち破ったのが、「トルコ建国の父」ムスタファ・ケマルだった。

1923年、新生トルコ共和国は西欧各国との講和を定めたローザンヌ条約を締結。そこでギリシャとの間で取り決められたのが「住民交換」だった。

「これによって、トルコ共和国内に住んでいた150万人のギリシャ正教徒(ギリシャ人)がギリシャに移住し、ギリシャ領土内に住んでいた50万人のイスラム教徒(トルコ人)がトルコへ移住することになった。例外として、イスタンブールに住んでいたギリシャ人と、ギリシャ領トラキアに住んでいたトルコ人はそのまま住みつづけることを許された。」

(『だから、イスタンブールはおもしろい』 澁澤幸子 著、藤原書店)

「住民交換」とは何とも荒っぽい話だ。しかも、この地域では遥かな過去から混血が繰り返されてきたから、人種的にギリシャ人とトルコ人を区別するのは無理だろう。だから宗教で切り分けた、というのもいささか強引なのだが、それ以外に方法もなかったのだろう。ともかくも、映画に登場するファニス少年のお祖父さんは、こんな時代にイスタンブールに住み続けたギリシャ人の一人だったことになる。

だが、ギリシャ・トルコ間の政治的な緊張は、第二次大戦後に再びやってきた。今度はトルコの南、地中海に浮かぶキプロス島を巡ってのことだった。

「1925年以来、キプロスは英国の植民地になっていたが、第二次世界大戦後、ギリシャ系キプロス人の右翼が、ギリシャ本土の軍事政権にそそのかされ、キプロスをギリシャ本土に併合しようという運動を再燃させた。トルコ系住民は、当然、これに反対したが、ギリシャ人ナショナリストは、トルコ系住民を力ずくで鎮圧しようとした。 ギリシャがキプロスに対する自決権を国連に要求したことが引き金になって、1955年9月、イスタンブールで事件が起こった。」

(前掲書)

「(中略) キプロスや西トラキアのトルコ人がギリシャ人ナショナリストの暴力に曝されているとき、われ関せずという顔で、イスタンブールで安閑と暮らしているギリシャ人や総主教座に、トルコ人市民の怒りが爆発したのだ。有力紙も、『ギリシャがわが同胞を傷つけるなら、イスタンブールのギリシャ人がその報復を受けるだろう』などと民衆を煽った。」

(前掲書)

イスタンブール市内でギリシャ人の商店やオフィスが若者たちによる襲撃を受け、ギリシャ人12名が死亡。この騒動に前途を悲観して、イスタンブールから退去するギリシャ人が多かったという。ファニス少年の父親の世代が、まさにそれである。

隣の国との仲が悪い地域というのは、今も地球上のあちこちにあるものだ。ギリシャとトルコの関係は、その代表的な例だろう。(私たちも他人のことは言えないが。) 火種の一つのキプロス問題は今も未解決で、あの小さな島は1974年以来二つに分かれ、北半分はトルコ系住民の「北キプロス・トルコ共和国」という、世界中でトルコだけが承認している国だ。キプロス共和国との国境には国連の平和維持軍が今も駐屯している。

映画『タッチ・オブ・スパイス』の終章で、子供の頃の初恋の相手・サイメと再会した主人公ファニス。彼女はやはり幼なじみで後にトルコの軍人となった男と結婚していて、娘もいたが、その結婚生活は破綻しかけていた。長い年月を経て思いがけずも再会し、互いに心揺れる二人。だがサイメは夫と共にイスタンブールを離れねばならない。

ファニスが彼女をイスタンブールの鉄道駅で見送るシーンが秀逸だ。それはボスフォラス海峡の東側、つまりアジア側にあるハイダルパシャ駅で、アナトリア方面への列車が出るたいそう立派な駅なのだが、ファニスの住むギリシャ方面への列車は、ここからは出ない。(それは海峡の反対側、つまりヨーロッパ側のシルケジ駅へ行かねばならない。) 再会を果たしたばかりなのに、改めて別々の人生を歩むことになる二人を隔てるものがボスフォラス海峡であるところが、いかにもイスタンブールだ。

(Google Earthでも俯瞰することができるハイダルパシャ駅)

実際にトルコへ行ってみると、一口にトルコ人といっても、実に多彩だ。空港の国内線ロビーや鉄道の駅に立っていると、往来する人々の髪の色、瞳の色、肌の色、そして背格好などが様々で、「平均的な顔」というものがない。どう見ても中央アジアから出てきたようなルックスのお婆さんが抱いている孫が、金髪の西洋人顔だったりする。だが、トルコ人の祖先はかつて中央アジアから移動してきたという意識が共通してあるのか、非常に親日的な人々だ。

我家でトルコ料理を度々作るようなところまでのめり込んでしまうとは思っていなかったが、トルコはいつかまた訪れてみたい国である。