冬は北へ (1) 酸ヶ湯 [自分史]

朝の「はやぶさ」で東京駅を出てから、およそ二時間。窓の外を北上川沿いの冬景色が流れていく。野山も田畑も雪に覆われた白一色の世界。色彩のアクセントになるのは、白いキャンヴァスに細筆で描いたような木々の幹だけである。

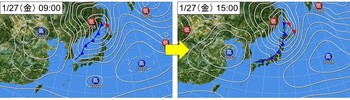

昨夜遅くまで旅仕度をしていた家内は、窓側の席でいつの間にか眠り込んでいる。一方の私はといえば、列車で旅に出る時の常として、窓の外を眺め続けてきた。今日の午後には本州を寒冷前線が通過し、北日本は大荒れの天気になるとの予報だったが、それにしては、東京を出た時から窓の外には彼方の山々がよく見えていた。つい先ほども、左右の尾根の広がりが実に穏やかな栗駒山の雪景色を楽しんでいたところだ。

11時48分、はやぶさ11号は定刻に盛岡を発車。その直後から、左の窓には岩手山の雄大な姿が迫る。この山の姿形の良さは東北でも随一なのだが、眺めるのなら、やはり積雪期がいい。2038mという標高以上のものを感じさせる、北国の山ならではの味わいがそこにある。

冬は北へ行こう。家内と2泊3日の旅に出ることを思い立った時から、そう決めていた。

北国の冬は厳しいけれど、そんな冬だからこそ輝く何かがある。それは、もう30年以上も前のことながら、私が社会人として最初の3年を過ごした北陸の富山で体験したことだった。自然の豊かな富山はどんな季節も素晴らしかったけれど、やはり雪が降り積もる頃に「富山らしさ」を最も強く感じたものだった。

盛岡を過ぎると、東北新幹線は長大トンネルが多くなり、外の様子はわかりにくい。ようやく闇を抜けて八戸駅を通過する時には部分的に青空が見えていたが、青森県に入ってから垣間見えたのは全くの灰色の空。そして12時35分に新青森駅に到着し、在来線(奥羽本線)のホームに降りると、外は雨だった。これが2月4日の立春を過ぎていたら「春一番」と呼ばれたに違いない気圧配置のために強い南風が吹いて、この青森でも気温が上がったためだ。

約20分の接続で二両連結の在来線・青森行き電車がやって来た。最後部の窓から外を眺めると、高架の新青森駅がゆっくりと遠ざかるのと入れ替わりに、右手から津軽線の線路が近づく。雪の中に細々と続くレール。北国へやって来たという実感が湧いてくる。

13時ちょうどに青森駅に到着。かつては数多くの寝台列車が出入りした北の終着駅。私たちが乗ってきた二両連結の電車はその長大ホームを完全に持て余している。

「そういえば、この駅に降りてから青函連絡船まで階段や通路を走ったのよね。」

学生時代に友達と北海道へ貧乏旅行をしたという家内。彼女がその時に走った階段や連絡通路はこのホームのずっと先(海寄り)の方だが、今では人が通ることもあまりないのではないだろうか。

跨線橋に上がると、東北本線の在来線だった「青い森鉄道」の車両が停車している。そのホームの彼方はもう海だ。

海の方をよく見ると、今はそれ自体が博物館になった青函連絡船・八甲田丸の姿がある。その船体に塗装された”JNR”(国鉄)の赤いマークが妙に懐かしい。

青森へやって来た私たちの今日の目的地は、八甲田山の麓、標高900mの地にある酸ヶ湯(すかゆ)温泉である。江戸時代初期の1684年に猟師によって発見されたというから、今年で333年の歴史を持つことになる。手負いの鹿がこの温泉で傷を癒し、三日後には元気に岩場を駆け上がったという言い伝えから、「鹿の湯」が「酸ヶ湯」になったというのは、東北訛りならではのご由緒と言うべきか。

その江戸時代から酸ヶ湯には多くの湯治客が訪れ、小さな温泉小屋が幾つも建てられていたという。今では青森産の総ヒバ造りの「ヒバ千人風呂」と呼ばれる大きな浴室がここの名物だが、それはいつ頃に建てられたものなのだろうか。近年では2013年の3月に566センチの積雪を記録したこともある、この北国の山奥の酸ヶ湯温泉が、戦後の昭和29年に全国の温泉のモデルケースとして「国民保養温泉第1号」に認定されたというのは、多くの人々の愛着によって支えられて来た長い歴史の賜物なのだろう。

だから、そんな酸ヶ湯温泉を是非とも真冬に訪れてみたかったのである。真冬も真冬。一昨日の1月25日からの5日間は二十四節気の「大寒」の次候「水沢腹堅(さわみずこおりつめる)」だから、私たちの旅はちょうど一年中で最も寒い時期にあたるのだ。

宿泊客は、事前に予約しておけば14時に青森駅前を出る無料の送迎バスに乗れる。駅前周辺で海産物などの店を見物していた私たちがその15分前に所定の場所に行ってみると、温泉旅館のバスが停まっていて宿泊客たちが乗り込み始めるところだった。名簿で乗客の名前を確認し、車内が満席になると、特段の説明もなくバスは発車。南下して市内を抜け、国道103号(八甲田ゴールドライン)の坂道を早くも登り始めた。

市街地で降っていた雨は、山に入り込んでいくとさすがに雪に変わる。路面はやがて雪に覆われ、道路の両側には大人の背丈ほどの雪の壁が続くようになった。冬の間は夜間通行止となるこの道路。毎日除雪を続けるのは大変なことだろう。

やがて八甲田ロープウェイの乗り場へと向かう道を左に分け、バスはなおも山の中へ。私は一時間半ほどかかるのかと思っていたが、結局一時間足らずで酸ヶ湯温泉旅館前に到着。本来なら広い駐車場になっている場所も、今は大部分が雪に埋まっている。

好天の日ならば旅館の建物の後方に八甲田大岳(1585m)が見えるはずなのだが、今日は一面のガスの中だ。15時というと、予想天気図上ではちょうど東北地方の背骨を寒冷前線が通過する頃だ。山の稜線上では吹雪なのだろうが、温泉旅館の前はいたって風も弱く、「北日本は暴風雪に注意!」と言われて来たのに何だか拍子抜けしてしまう。

チェックインを終えて部屋へと誘導される。木造の古い建物で、廊下を歩くと床が鳴る。その感じがどこか懐かしい。窓の外は深い雪。なかなか絵になる風景だ。

廊下の数箇所に石油ストーブが置かれ、部屋の中はガス・ストーブだ。窓は二重ガラスになっているものの、木造家屋には外から冷気が伝わって来るようで、ストーブをつけていないと直ぐに室温が下がってしまう。しかし、そんな昔風のところがいい。寒い所へ来ているんだから、寒さは当たり前なのだ。

食堂での夕食は18時半の回を予約して、まずは一風呂浴びて来よう。名物のヒバ千人風呂(混浴)には洗い場がなく湯に浸かるだけなので、最初はそれとは別の「玉の湯」(男女別)で体を洗うことになる。「混浴」に逡巡していた家内はまずは玉の湯だけにして、20時~21時に設定されている「女性専用タイム」に千人風呂へ行ってみるという。

玉の湯もそれはそれで立派な温泉なのだが、折角だから、私は玉の湯から上がった後に続けて千人風呂の様子も見て来ることにした。

(温泉のHPより拝借)

それは、ちょっとした体育館とも言えるほどの広さの、中に柱のない大きな浴室だった。冬だから湯煙がもうもうと上がっていて、3メートル先はもうホワイト・アウトしている。おまけに外は雪が降る中の黄昏時だから、窓からの光も殆どなく、昼光色の電灯がポツリポツリと何箇所かで極めてぼんやりとしているだけだ。湯も濃い白濁色で、これなら混浴を気にする必要もまずないだろう。

部屋に戻ると、玉の湯でゆっくりしていた家内もほぼ同時に戻って来た。そして千人風呂の様子を私が説明すると、家内も段々とその気になって来る。

「それなら勇気を出して、私たちの食事が終わった直ぐ後に、空いてたら行ってみようかな。」

「ホントにちょっと離れただけで、人がいるかいないかもわからないよ。折角来たんだから、好きな時に好きなだけ入ってみたら?」

そんな話をしながらテレビのニュースを見ているうちに、早くも夕食の時刻になった。外はもうすっかり暮れて、雪国の夜景が始まっている。

食堂ではたくさんの品数の料理が供され、三種類の地酒の飲み比べセットなどもあって、私たちは酸ヶ湯の夜をゆっくりと楽しませていただいた。(地酒の中では弘前の『豊盃』が実に素晴らしい!)八甲田ゴールドラインが冬も通じているとはいえ、雪深い山奥でこんなに豊かな食事を楽しめるのだから、今の私たちは大変な贅沢をさせていただいている。333年前に手負いの鹿を追っているうちにこの温泉を見つけたという猟師は、後にこんな時代がやって来ることなど想像もつかなかったことだろう。

夕食の後、私は家内の「混浴デビュー」に付き合うことにして再び千人風呂へ。(付き合うといっても、湯槽は中央で男女のエリアが二つに分けられているので、お互いに何も見えないのだが。)それですっかり味をしめたのか、家内は寝る前にもう一度、ニコニコ顔で千人風呂に浸かりに行っていた。

雪深い八甲田火山群の麓から熱い湯が豊かに湧き出す酸ヶ湯温泉。「地の恵み」という言葉がこれほどぴたりと当てはまる場所も少ないのではなかろうか。ゆっくりと湯に浸かりつつ、改めてこの国の神々に感謝を捧げたい。

(To be continued)

行間を埋める作業 (2) [読書]

1926(大正15)年1月19日というと、この文章を書いている時点からちょうど91年前になる。その年の暦では大寒の二日前にあたるこの日、東京・小石川に本社・工場を構える大手出版会社の労働組合がストライキを決議し、大規模な労働争議が始まった。

大正元年に結成された友愛会を始祖とする日本の労働組合の全国組織は、次第に社会主義の色彩を帯びて大正12年には日本労働総同盟に改称。その後は更に社会主義者と共産主義者の対立が激化し、同14年には二つに分裂した。その内、共産党系の一派は日本労働組合評議会(略して「評議会」と呼ばれた)を名乗り、数多くの労働争議を指導。前述の出版会社の労組はこの評議会加入労組であり、それとの鮮明な対決姿勢をとった会社側は、操業の短縮と短縮分の賃金カットを発表。これに反発した労組側がストを決議して、総勢2,300人がストに入った。世に云う共同印刷労働争議である。

会社側は警察を利用して検挙者を出させ、暴力団に組合を襲撃させ、そしてスト破りまで雇ったのに対して、評議会を通じて全国から支援を受けた労組も必死に抵抗。しかし、3月18日までの丸二ヶ月に及んだこの争議は、労働者の大半が解雇され、会社側に有利な形で終結するという、労組の完敗に終わった。後にこの労働争議を題材にしたプロレタリア小説『太陽のない街』を世に出した徳永直は、この時に解雇された労働者の一人だった。

この共同印刷労働争議が始まった9日後に、憲政会単独内閣を率いていた加藤高明が現役の首相のまま病没。内務大臣・若槻禮次郎が後を継ぐ。第一次大戦の終結後、日本経済が反動不況に苦しんでいたところに関東大震災が追い討ちをかけてから、まだ満3年も経っていない。この時期の日本で労働争議が頻発し、各種の社会運動が勃興したのは、ロシア革命の影響を受けた共産主義思想の高まりが背景にあったのは事実だが、基本的には不況が続いていたからなのだろう。

その年の暮の大正天皇崩御によって元号が改まり、明けて1927(昭和2)年3月14日。つまり共同印刷労働争議が労組側の全面敗北で終結する4日前に、衆議院予算委員会における蔵相の失言から銀行の取り付け騒ぎが始まり、いわゆる昭和金融恐慌の契機となった。そして、台湾銀行救済のための緊急勅令案が枢密院で否決されて、第一次若槻内閣は4月20日に総辞職。代わって政友会総裁の田中義一に組閣の大命が下る。

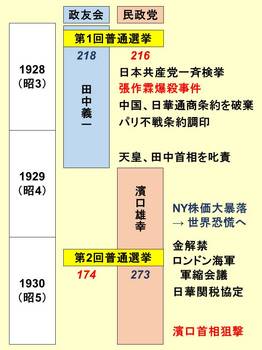

そう、この時代は経済の面では不況が続いていたのに、政治の面では憲政会(後に民政党)と政友会が交互に政権を担う時代が1932(昭和7)年まで続いたのだ。施行から間もなく70周年を迎える戦後の新憲法下ですら、殆ど実現したことがない二大政党時代。それが不況と恐慌の時代になぜ可能であったのだろう。そして、昭和7年に五・一五事件で現役の首相・犬養毅が殺害され、斉藤実の「挙国一致内閣」が登場して以降は、なぜ二大政党時代が復活することはなかったのだろう。

歴史教科書の記述の行間を埋める好著『教養としての「昭和史」集中講義』(井上寿一 著、SB新書)を読んで、特に私が思ったのは、私たちは1925(大正14)年の普通選挙法成立という事柄を知識として持ってはいても、それに基づいて実施された旧憲法下での計7回の男子普通選挙によってそれぞれどのような民意が示されたのか、それを必ずしも理解していないということだ。

もちろん、旧憲法下では首相・大臣の任免権は天皇にあり、新憲法下のような国会での首班指名はなかったから、衆議院議員の総選挙があったからといって、その結果が直ちに新内閣の組成に結びついた訳ではないが、それでも男子普通選挙によってどんな民意が示されたのかは、(それを「キングメーカー」西園寺公望がどう受け止めたのかも含めて)その時代を理解するための手掛かりになる筈である。

昭和2年の春に起きた前述の金融恐慌は、成立したばかりの田中義一内閣の蔵相・高橋是清による三週間のモラトリアム(支払猶予令)の実施や、片面だけの印刷ながら紙幣が銀行の店頭に高く積まれたことにより、5月には沈静化。他方、中国大陸では蒋介石の北伐が始まり、居留民保護のための第一次山東出兵がこの内閣で行われている。

明けて1928(昭和3)年2月20日、第一回の普通選挙がいよいよ実施される。その結果は、総議席数466の内、政友会218、民政党216、その他32(内、無産政党8)というものであった。

「(中略)たしかに社会主義運動の弾圧はあったものの、(中略)第1回普通選挙の結果、無産政党の獲得議席はほんの数%しかなく、新たな有権者の大半は当時の二大政党であった政友会か民政党のいずれかに入れているのです。」

「無産政党に対する弾圧の結果、投票すべき政党を失った無産者たちが仕方なく政友会か民政党に票を投じたのではありません。新たな有権者の人たちにとっても、いわば泡沫政党の無産政党よりも、より政権に近い既存の二大政党のほうが自分たちの望む政策を実現してくれそうだと考えたからこそ、政友会か民政党のいずれかに投票したのです。」

「(中略)要するに、無産者も含めて、当時の国民の大半は政友会と民政党による政権交代可能な二大政党制が望ましく、それによって日本の政治は良くなると考えていたのです。」

(以上、引用前掲書)

こうして議会で政友会・民政党がほぼ同数となった田中義一内閣。だが、満州の権益を守るために日本が支援していた満州軍閥・張作霖が蒋介石の北伐軍に敗れると、関東軍がその張作霖を爆殺する事件が発生。その真相究明と処分をウヤムヤにした田中が昭和天皇から強い叱責を受けて辞任すると、「憲政の常道」として、今度は民政党の濱口雄幸に組閣の大命が下る。1929(昭和4)年の夏のことである。

その濱口内閣が不況克服のために敢えて金解禁と緊縮財政を掲げ、軍事費も聖域扱いせずにロンドン海軍軍縮条約に調印したことは良く知られている通りだ。しかも、政権発足から半年も経たない内にニューヨークを震源地とする世界大恐慌が発生。景気が一段と悪化していく中で、翌1930(昭和5)年2月に第2回の衆議院普通選挙が行われる。それはまさに濱口と民政党の経済政策の信を問う選挙となった。

「(中略)たいていの政治家は票集めのために甘言を弄するのが常です。ところが濱口の民政党はそれと正反対のことをしています。つまり、有権者に対して『当面、景気はもっと悪くなる』と宣言しているのです。」

(引用前掲書)

さて、その選挙の結果はどうだったのか。学校の教科書にはその記述はないが、実は戦前の昭和史を学ぶ上でここがまさにポイントの一つなのではないか。

「(中略)驚くべきことに、この1930(昭和5)年2月20日の衆議院選挙で、濱口の民政党は圧勝するのです。具体的には、民政党は衆議院の466議席中、過半数を大きく上回る273議席を獲得します。対する政友会は改選前から99議席減らして174議席です。

この結果は、財界人や富裕層が民政党に投票したから、という理由では説明がつきません。まさに娘を売る決断を迫られたり、労働争議や小作争議に参加したりしかねないような人たちが民政党に投票しなければ、ここまで大勝できるはずはありません。」

(同上)

現代の私たちは、その濱口と民政党の経済政策が結果的に大失敗であったことを知っている。世界大恐慌の発生以降各国が通貨安を競い合っているような時に金解禁を断行し、不況の中で財政緊縮政策を進めたことは明らかに逆効果だった。けれども、この時の総選挙において有権者は濱口の政策を支持し、敢えて苦い薬を飲むことを選んだのである。

「この選挙結果は、当時はもちろん、現在の政党政治を考えるうえでも非常に重要です。要は、有権者が常に景気対策を望んでいることは確かですが、だからといって有権者もそう単純ではないのです。」

(同上)

ところが、私の高校時代の日本史の教科書では、この時期に関する記述は以下のようなものだ。

「軍部・右翼および浜口内閣の協調外交に不満の諸勢力は、この条約(=ロンドン海軍軍縮条約)が統帥権干犯であるとして、はげしく政府を攻撃した。そして経済政策の失敗とともに、この内閣にたいする不信は政党政治にたいする不信となり、急進的右翼の台頭のきっかけとなった。そして同年暮、濱口首相は右翼の一青年に狙撃されて重傷を負い、翌年死亡した。」

(『詳説日本史(新版)』 昭和49年3月5日発行、山川出版社)

昭和5年の普通選挙で有権者が苦い薬を飲む意思を示したことが全く割愛され、民政党の政策の失敗が(軍縮条約に調印したことも含めて)政党政治への不信に繋がったという風に読めるのだが、これはいかがなものだろうか。

(狙撃された濱口首相)

今の世界を見渡してみれば、世界中どこを見ても経済政策は「緩和頼み」だ。痛みを伴う改革が受け入れられることは滅多にあるものではない。それだけに、普通選挙法が制定されて2回目の総選挙となった昭和5年の衆院選において、我が国の有権者が打ち続く不況の中で敢えて苦い薬に一票を投じた姿に、私などはどこか瑞々しさを感じてしまう。更には、「政党政治への不信」を言うのなら、自分が与党の時代にはパリ不戦条約(昭和3年)に調印していた政友会が、野党になるとロンドン海軍軍縮条約の調印に反対したという事実、それも反対の理由として「統帥権干犯」という理屈を政党の側から持ち出したという事実、すなわち政友会側により大きな問題があったのではないか。

「有権者は本来、“政治の生産者”として民主主義を担う主権者であるはずです。受身の姿勢で自分たちに都合のよい政策を選り好みするのではなく、自ら政治に関わり、その投票行動に応分の責任や負担が生じることを自覚しなければなりません。

同様に政治家も、ただ有権者の要求を聞き入れる、あるいは甘口の政策を弄するのではなく、日本社会の持続的な発展を見据えた上で、ときには痛みを伴う政策の有効性を訴える必要があるのではないかと思います。

そういう意味では、濱口雄幸は、昭和恐慌の只中で『いまは耐えてください』ときちんといえる政治家であり、国民に対して誠実だったといえます。

そのような濱口に共鳴し、彼の民政党に273議席を与えた当時の国民もまた立派でした。1930(昭和5)年の総選挙は、首相と国民が一体感を持って経済危機を乗り越えようとした事例として思い出されるべきです。」

(『教養としての「昭和史」集中講義』)

教科書にあったように、濱口首相は昭和5年の暮に東京駅ホームで凶弾に倒れ、翌年(昭和6年)4月から若槻禮次郎が二度目の政権を担うのだが、その年の9月に満州事変が勃発。それへの対応方針を巡って閣内不一致が起きたために同内閣は同年12月に総辞職し、犬養毅の政友会に政権が戻った。民政党とは正反対に政友会は積極財政政策を掲げ、翌年(昭和7年)2月の総選挙で圧勝。だがそれも束の間、同年5月15日にその犬養は海軍青年将校の一団によって射殺されてしまう。

以後、戦前の昭和史において二大政党政治が復活することはなかったのだが、それはなぜなのか。多くの人々にとって、学生時代の授業では、特にここから先の昭和史は時間切れで全く教わらないか、或いは超駆け足になるか、その何れかではなかったか。だが、『教養としての「昭和史」集中講義』を読むと、ここからが本当の肝なのだと思う。

(To be continued)

行間を埋める作業 (1) [読書]

東京メトロの銀座線が開業90周年を今年迎える。東洋初の地下鉄として上野・浅草間2.2kmの営業を始めたのが1927(昭和2)年12月30日。それを記念して、車両の外観・内装共に開業当時のイメージを再現した特別仕様車2編成が導入されるそうだ。イベント時には、かつての車両がポイントを渡る時に車内灯が一瞬消えて予備灯が点灯した、その様子までコンピュータで再現するというから手が込んでいる。是非いつか乗り合わせてみたいものだ。

大正天皇の崩御がクリスマスの日だったために昭和元年は7日間しかなかったから、銀座線が開業した昭和2年は実質的な昭和の初年にあたる。だがそれは、国会答弁での蔵相の失言が引き起こした金融恐慌と共に始まったような年だった。それ以前にも、1920(大正9)年から第一次世界大戦の戦後不況が始まり、1923(大正12)年には関東大震災が発生して日本経済は大打撃を被っていた。政治の面ではデモクラシーが進行し、各種の社会運動が勃興した1920年代の日本は、経済の面では好況の時期を殆ど持たず、恐慌・不況の状態を続けていたのである。

にもかかわらず、市電に乗れば7銭で済むところを、物珍しさから人々は10銭の運賃がかかる地下鉄に2時間待ちの行列を作ったという。そして、この年の前後には東京の山の手で私鉄各線が相次いで開業。関東大震災で大きな被害を受けた下町から山の手方面へと、人々が移り住んで行く。長引く不況の中でも東京の都市化は急速に進んでいった。

「より大きな変化は、第一次世界大戦にともなっておこった社会的な大変化によるものであった。それは一言にしていえば大衆文化の登場であった。(中略) 1919(大正8)年以降には高等教育機関の大拡充がおこなわれた結果、ぼう大な知識層がうまれ、都市の中間層として、この時期の文化のにない手となった。」

「新聞はこの時期に急速に部数を拡大し、(中略) 週刊誌が発刊され、『中央公論』 『改造』をはじめとする総合雑誌が発展しはじめたのもこのころであった。昭和にはいると、円本や岩波文庫が登場(中略)。1925(大正14)年には東京・大阪でラジオ放送が開始され(中略)、映画も(中略)大正末期から観客数の飛躍的増加がみられ(中略)、レコードが大量に売れはじめたのは大正半ば以降であり(以下省略)。」

「生活様式も都市を中心に大きく変化していった。洋服の普及、欧米の食生活の影響、官公庁などの公共建築を中心とする煉瓦造や鉄骨・鉄筋コンクリート造の建築、一部を洋間にした文化住宅、電燈の普及などが、主として都市の中間層の生活に変化をもたらした。都市における水道・ガス事業がある程度普及したのもこの時期であったが、いっぽうでは、交通・住宅などの都市問題の発生が意識されはじめた。」

(以上、『詳説日本史(新版)』 昭和49年3月5日発行、山川出版社)

この時代の様子は高校時代の日本史の教科書にはこんな風に記載されているが、不況の連続だったのに東京の都市化と大衆化が進んだというのは、何だか矛盾を孕んでいるようにも見える。

「慢性的不況が続いているのに、なぜこのようなモダンな生活様式が生まれていたのでしょうか。経済がずっと悪かったなら、国民の生活も貧しく厳しいものであったはずなのに、都市化と大衆化によって人々はなんだか豊かな暮らしを実現しているように見えます。」

(引用書後述)

(左:地下鉄開業時のポスター(昭和2年)、右:初回普通選挙時のポスター(昭和3年))

だが、その不思議も今の私たちの世の中と重ねてみると、理解できることがあるのではないか。

「この(1990年代初頭のバブル経済崩壊から続く)『失われた20年』のあいだにも、たとえば東京には次々と超高層ビルが建設され、丸の内や新宿、渋谷などは様変わりしました。都心部に林立するタワーマンションも、当時の同潤会アパートとだぶって見えないこともありません。(中略) 昭和初期の人たちというのは、案外いまの私たちと同じような状況にいたのではないかと思えてきます。」

(同上)

学校の授業では「時間切れ」か「超駆け足」の何れかになった現代史。特に昭和史はそうだった。古代・中世とは違って、歴史的に重要な出来事が毎年のようにあるのに、それらを限られたページ数で要約しなければならないから、教科書の書き方も思いっきり簡素にならざるを得ない。そんな訳で受験のための無味乾燥な「暗記物」に終始しがちだった昭和史なのだが、それをもう一度学び直し、教科書の記述の行間を埋めていくと、戦前を含めた昭和の歴史と今の時代とが意外なほど関連している・・・。

『教養としての「昭和史」集中講義』(井上寿一 著、SB新書)は、そのように歴史を学び直すことの面白さを教えてくれる新刊書だ。教科書の記述に関する「行間の埋め方」が実に的確でわかりやすく、今まで自分の頭の中にあった大正・昭和史の年表が俄然立体的に見えて来る。自分が高校生だった頃にこんなに優れた副読本があったらなあと、つい思ってしまう本である。

教科書の記述の行間を著者が埋めて行く、それを読みながら改めて思ったことが幾つかあった。

戦前の日本を読み解く上で私たちが再認識をしなければならないのは、何といっても第一次世界大戦の存在だ。この戦争、日本にとっては「対岸の火事」だったように受け止めてしまうことが多いのだが、この大戦によって日本の国家の姿形が大きく変わっていったことは、改めてよく踏まえておく必要があるだろう。

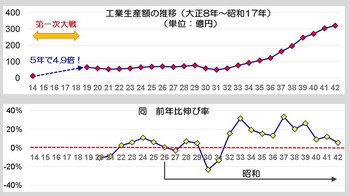

第一に、日本の工業化が飛躍的に進んだことだ。戦前の商工省の統計によると、日本の工業生産額は大戦が始まった1914(大正3)年からヴェルサイユ条約締結の1919(大正8)年の5年間で4.9倍になった。欧州の工業国が戦場になったために日本からの輸出が大幅に増えたのは言うまでもないが、年率37%増の猛スピードで工業生産額の増加が5年も続けば経済がバブルになるのは当然で、大戦の終結後には大きな反動不況がやって来た。1990年代の平成バブル崩壊の時だって、過剰な供給力の整理や銀行の不良債権処理には何年もの時間を要したのだから、セーフティ・ネットの枠組が出来ていなかった1920年代の殆どの時期わたって不況や恐慌が続いたのは、無理もないことだろう。

他方、大戦後の1920(大正9)に成立した国際連盟の常任理事国に就任したことにより、日本の行動は自ずと「国際社会」を意識したものになって行った。というと、1922(大正11)年のワシントン海軍軍縮条約をはじめとする各種の軍縮・不戦の条約締結にばかり目が行ってしまうが、著者の指摘によればそれだけでなく、国家が持つ様々な制度についても、国際連盟の常任理事国たる国としては、相応に“グローバル・スタンダード”を満たしていく必要があり、その中の一つが国際労働機関(ILO)への加盟と国際労働基準の遵守であったという。

大戦後の不況が続いたこの時期には労働争議や小作争議が頻発し、各種の社会運動が勃興したことが教科書にも書かれており、その背景として、大戦中に起きたロシア革命に影響された社会主義思想の広まりが挙げられているが、日本がILOに加盟した以上、労働者保護のための社会政策を相応に打ち出して行かざるを得なくなったという事情があったことを著者は指摘している。

といっても、政府任せにしていても社会政策はなかなか進まない。だから、そうした政策を具体的に立案する団体として政党が急速に台頭していく。大戦中の好景気で工業が飛躍的に発展し、工場労働者が急増、大都市には会社勤めの人々が集積・・・というように国の姿が大きく変わったのだから、政治の枠組みにも変革が求められたのは当然のことだろう。

そう考えると、1924(大正13)年の第二次護憲運動によって清浦奎吾が退陣した後は政党の代表が内閣を率いる形が定着したこと、“グローバル・スタンダード”の一つして(男子だけではあったが)1924(大正14)年に普通選挙法が成立したことなどが、一連の流れとして理解出来るのだ。(因みに、普通選挙法と同時期に制定された「天下の悪法」と呼ばれることの多い治安維持法も、国家に反逆する社会主義者・共産主義者を取り締まる法律として、当時の先進国の間では“グローバル・スタンダード”であったそうだ。)

「現代とシンクロする『昭和史』」をわかりやすく読み解いてくれる『教養としての「昭和史」集中講義』。本書を通じて自分が認識を新たにしたことを、忘れてしまわないうちにもう少し書き留めておくことにしたい。

(To be continued)

面倒を面白く [読書]

2017年、元旦。大晦日から続いていた、この時期としてはずいぶんと暖かい天候の下で、東京は穏やかな新年を迎えることになった。

午前7時少し前、我家のベランダからも新年の最初の太陽がビルの角から姿を現す。冬至の日には同じビルのもう少し右側から太陽が昇っていたのだから、暦は少しずつだが着実に春に向かって歩みを進めている。

我家の恒例として、元日の初詣は混雑を避けるために朝早く、食事の前に出かけることにしている。今年は6時半に皆が起き出して7時に出発、クルマを飛ばしていつものように神田明神と湯島天神へ。境内の様子は我家にとってはすっかりお馴染みなのだが、今年は明神さまの境内でこれまでとはいささか風情の異なる物が目についた。ずいぶんとアニメ調の絵馬がたくさん掲げられていたのである。

古来、日本では馬は神様の乗り物だったそうで、神事を行う時には馬を奉納する風習があったという。無論、世の中はそういう財力のない者が大半なので、本物の馬の代わりに木の板に馬の絵を描いて奉納することが、奈良時代から早くも始まっていたそうだ。その「絵馬」からいつの間にか馬がどこかへ行ってしまい、今では代わりにアニメ調の絵が主役になっているのだが、神様に何かお願い事をするという本来の目的は変わっていないのだろう。それは、日本人の精神的な伝統と言えばいいだろうか。

さて、初詣を終えて帰宅した私たちは、前日までに用意しておいたお節料理の重箱を食卓に並べ、家族四人でまた一つ新たな年を迎えることが出来たことをこの国の神様に感謝し、お屠蘇をいただいて、新年最初の食事を始める。お雑煮に入れる餅は、ダイエットのためには減らした方がいいのだが、私は例年通り二個いただいてしまった。

その昔はお節料理といえば年に一度のご馳走だったから、年末から手間暇かけて様々な料理をお重に詰めるものだったようだ。勿論、忙しい現代はそれほどの手間暇はかけていられないし、お正月しかご馳走が食べられない訳でもない。台所仕事を楽にするために同じ物を三日も四日も食べ続ける時代でもないだろう。という訳で、我家でもお節料理はかなり形骸化している。家内と娘が二人してゼロから作るのは伊達巻と松風焼き、黒豆の甘煮と栗きんとんだけ。出来合いのものを買ってくるのは田作りと昆布巻、錦玉子に蒲鉾ぐらいだろうか。後は現代風に、叉焼だとか海老チリだとか、皆が好物にしているものを重箱に詰めている。

割り切ってしまえば、今の世の中、お正月にお節料理がなくたって特に困らない。それはそうなのだが、我家の場合には、上述した料理だけは家内と娘が自分で作っている。手間暇をかけるのは面倒なはずで、だからこそ伝統的なお節料理のメニューの中から既に省略してしまっている物も多いのだが、最低限これだけは、というところを家内は手間暇かけて作っている。なぜならば、彼女にとってそれが日本の文化で、「最低限これだけは」をなくしてしまったら日本のお正月にならないからだと。

面倒だけれども、だからこそ続けていく文化。そのことについて、昨年末に面白い新刊書に私は出会った。『きもの文化と日本』(伊藤元重・矢嶋孝敏 著、日経プレミアシリーズ)という新書本である。

経済学者の伊藤元重氏と、着物の小売業・㈱やまと代表取締役会長・矢嶋孝敏氏の異色の対談。矢嶋氏によれば、着物市場は40年ほど前の最盛期に比べて現在は1/7にまで規模が縮小しており、従って着物の小売業は典型的な衰退産業なのだが、そうした環境の中で家業を継いだ矢嶋氏は、業界の常識を覆す様々な新基軸によって着物市場の裾野を広げるべく孤軍奮闘を続けて来た。日本経済新聞出版社が出している本だから、内容は主にビジネスの切り口からのものではあるのだが、実はそれに留まらず、一つの立派な文化論になっているところが何とも興味深い。

昭和の初期も含めて、戦前の日本では大多数の人々が日常的に和服を着ていた。それが戦後になると人々のライフスタイルが急激に変わり、普段の生活は洋服が主流になる。そんな中で、着物の販売市場が最盛期を迎えたのは大阪万博が行われた1970(昭和45)年頃。要するに「団塊の世代」が成人式を迎える時期だった。以後は市場が次第に縮小。これに対して着物の小売業者は年配者を対象に高額の商品を売ろうとし、「着物は高級品」というイメージを打ち出すために、数々の「格式」や「作法」を前面に出していったことから、一般の人々はますます市場から離れていってしまった・・・。

なるほど、着物を着るには着物以外にも様々な道具が必要で、なおかつ細かなルールがたくさんあるという。けれども、それは戦後の、しかも1970年代以降になって登場したものなのだ、ということを、本書を読むまで私は知らなかった。そして、そういう小難しいルールのなかった戦前までの日本では、着物の着方はもっと自由だったことも。

そうした歴史分析を踏まえ、市場が最盛期の1/7にまで落ち込んでしまった以上は何としても着物市場の底辺の拡大を図らねばと、矢嶋社長は若い世代向けの浴衣(ゆかた)を商品化し、今までにはなかった着物と帯の組み合わせや、主に外国人をターゲットにした観光地での着物のレンタルなど、新機軸を次々に打ち出していく。そして、その根底にあるのは、良いものを作り続けて来た着物の産地を守ること、そして産地を守るためには、とにかく着物作りを事業として成り立たせることだという。

これは、およそビジネスの世界にいる人間にとっては説得力のある視点ではないだろうか。手間暇かけて品質の高いものを作り上げて来た伝統産業。そのプロダクツが本当に価値のあるものであるならば、ビジネスとして成り立たせ、若い世代が喜んで参入するように持って行かねばならない。補助金で伝統産業を残そうとしても、作り手が高齢化したら終わりで、単に「絶滅危惧種」になるだけのことだ・・・。

とはいえ、放っておけば衰退の一途の伝統産業をビジネスとして成り立たせるためには、斬新な路線を打ち出して行かねばならない。それに対しては、伝統的な価値観からの反発も大いにあることだろう。「そんな物は着物じゃない。」と。然し、今まで通りのことだけを続けていたら「絶滅」は時間の問題なのだ。そういう伝統産業は他にもたくさんあるのではないだろうか。

それでは、市場の裾野を広げるために着物は際限なく姿形を変えて行くのか。誰でも着られるように、ボタンやファスナー付だったり、帯を省略したような”KIMONO”が登場するのか。その点について、我家のお節料理の話ではないが、矢嶋社長にはどうしても譲れない一線があるようだ。

伊藤: ここまでお話をうかがって面白いと思うのは、きものって、面倒くさいところが魅力になっている部分がありますね。(中略) 帯を結ぶのが大変だというなら、帯をなくしてしまう方向性だってあるのに、そっちへは進まず、簡単な帯を作ることを考える。面倒は残したまま、面倒を少なくする方法を考えるというか。(中略)

矢嶋: まったくそう。便利で早くて安くてという世界共通項が多いものが文明。文化的な細かい特徴を削っていって、標準化されたものね。典型的なのがカップヌードルで、あれは誰が作っても同じ味になる、つまり文明です。一方、お茶なんかは、いれる人によって味が変わってくるでしょう。お茶は文化なんだよ。

伊藤: それでいくと、きものは文化ですよね。

矢嶋: 完全に文化のほうです。洋服のほうがはるかに便利だからね。でも、毎日、カップヌードルばかりじゃ、つまんないじゃない。たしかに料理するのは面倒くさいけど、料理には料理の楽しさがある。(中略)

矢嶋: (中略) ジャケットは脱いでも、そのままの形で残っているけど、きものは脱いだら平面になっちゃう。着ることでようやく形が生まれるわけ。衣服というより、高度なラッピングをやってるような感覚だよね。(中略) ところが、体に合わせて作られていないし、ボタンもついていないから、どんな着こなしだって可能になる。

伊藤: 洋服とまったく逆ですね。フォルムが一つしかないのに、スタイルは無限にある。だから、きものの場合は、着るのに上手下手が出て来る。

矢嶋: 毎回毎回、形を自分で作るわけだからね。(中略) だから、うまく着れない日もある。毎日着ている僕だって、10回に1回ぐらい、帯を結び直すときがあるからね。でも、それが面白いんだよ。料理と同じこと。

(引用前掲書)

立体裁断では作られておらず、畳むと平面になってしまう着物。そして結ぶのが難しい帯。そこに面倒くささがあるのだけれど、だからこそ面白い。着物は本来どんな着方も自由だけれど、その面倒くささを無くしてしまったら着物でなくなってしまう。なぜならば、着物は文化なのだから。

なるほど、面倒なことを敢えて楽しむ、面倒なことに手をかけていくそのプロセスが楽しいというのは、着物に限らず我が国に残る多くの伝統文化に共通するものではないだろうか。でも、それはなぜなのか。伊藤元重氏と矢嶋孝敏氏の対談はいよいよ核心部に入る。

伊藤: 最後の最後で面倒な部分は残るけど、そこを捨ててしまうと、きものが存在する意味がなくなってしまいますもんね。(中略)

矢嶋: 結局は心持ちの問題なんだよね。面倒というのは、面が倒れる。つまり、下を向いている状態です。面白いというのは、上を向いているから顔が日の光に当たって白い状態。下を向くか、上を向くかだけの差なの。だから、面倒を面白くすればいい。文化としてのきものを理解して、不便さを楽しめばいい。

「面倒を面白く」。これは、けだし名言というべきではないだろうか。文化とは何とも不思議なものだと、改めて思う。

この4~5年になるのだが、私の家内は着物の着付を学び続けている。といっても、免許皆伝でお師匠さんになろうというつもりは全くないようで、ただ純粋に、自分で着物を着られるようになりたい、着物を着るという環境の中にいたいという思いからのようだ。そして家内の様子を見ていると、確かに着物を着るには大変な手間がかかるようだ。しかも、毎回同じように着られるとは限らず、うまく行かない時も少なからずあるが、それでも続けていなければ、どんどん着られなくなってしまうのだそうだ。しかし(というか、だからこそというか)、着物を着ることは面白いと言っている。そうであれば、家内が着物を学び続けていくことを私はこれからも応援して行きたい。

今年は正月の3日から泊まりの出張に出てしまい、戻って来た時には七草も過ぎていた。新年の色々なことが今週からは本格的に始まるが、つい下を向いてしまうようなことも、上を向いたらどんな風に見えるのか、それを是非試してみることにみよう。