2勝1敗 [スポーツ]

9月16日(土)、14時に始まった所沢のメットライフドームでの試合。公式戦130試合目となるこのゲームで埼玉西武ライオンズを7対3で下し、福岡ソフトバンクホークスが2年ぶりにプロ野球パ・リーグのレギュラー・シーズン優勝を飾った。ホークスと同様、前日までにリーグ優勝のマジックナンバーを1としていたセ・リーグの広島東洋カープにも同日優勝の可能性があり、皆既日食にでも出会うようなその希少な機会を私は楽しみにしていたのだが、残念ながらカープは終盤に逆転を喰らって試合を落とし、59年ぶりのセ・パ同日優勝は叶わなかった。それはまた、来年以降の楽しみにしておこう。

現在のレギュラー・シーズン143試合制の場合、優勝ラインは通常だと80勝台になる。今シーズンのホークスは、16日の試合で優勝を決めた時点で89勝41敗、貯金は実に48。二位ライオンズとは14.5ゲーム差のブッちぎりだったのに、それでも89勝が必要だったのは、ライオンズが73勝54敗3分で貯金19、三位イーグルスが68勝54敗2分で貯金14と、上位三チームがいずれも大きく勝ち越していたからだ。それでいて9月16日の優勝はパ・リーグの最速記録を1日更新しているのだから、ホークスがいかに順調に勝ち星を重ねて来たかということである。

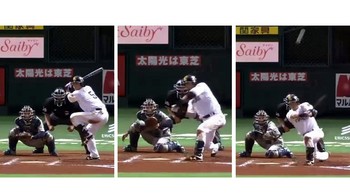

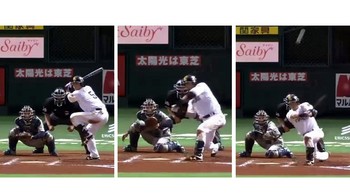

ホークスの胴上げがかかった土曜日の大一番。私は外出先から帰って来て、6イニング目の攻防からテレビ観戦をしたのだが、その時点でホークスは主砲柳田悠岐の30号2ランなどで既に6対1と試合を有利に進めており、選手たちものびのびとプレーをしていた。先発の東浜巨が6回を2安打1失点9奪三振の好投でゲームを作り、7回表には指名打者アルフレド・デスパイネの一発が飛び出して7対1に。そして終盤は7回裏を左腕のリバン・モイネロ、8回裏を岩嵜翔が、それぞれ中継ぎ投手としてゼロに封じ、ライオンズの追撃を許さない。

試合はいよいよ9回裏を迎え、この点差ではセーブ・ポイントがつかない局面ながら、「守護神」デニス・サファテが登板。セーブの日本新記録を更新中(現時点でS51)で全幅の信頼を集めるこのサファテが、私の見る限りこの日に登板した投手の中では一番緊張していたように思う。その結果としての被安打3と2失点はご愛嬌というものだろう。最後の打者を三塁ゴロに討ち取り、遂にゲームセット。そして次の瞬間に内野の真ん中で躍動しながら膨れ上がる歓喜の輪。文字通りの胴上げ投手になったサファテは、間違いなくシーズンMVPに選ばれることだろう。

お立ち台に上がった工藤公康監督は、「リーグ優勝を昨年は出来ず、クライマックス・シリーズで負けてから1年弱、この事だけを思って・・・。」と語ったところで感極まって、珍しく涙を見せた。最大11.5ゲーム差をつけながら北海道日本ハムファイターズの逆転優勝を許してしまった昨年のことが、よほど悔しかったのだろう。その悔しさから再出発した2017年のホークス。工藤監督は常々「3連戦を勝ち越すことで、貯金を一つずつ積み上げていく」、「3連戦の頭を取ることが重要」と述べていたが、その結果はどうだったのか。

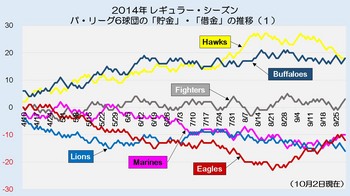

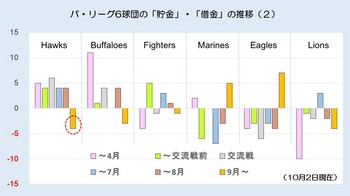

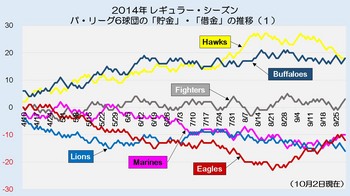

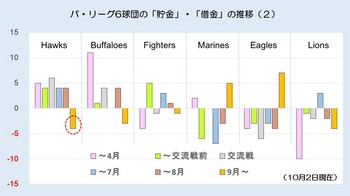

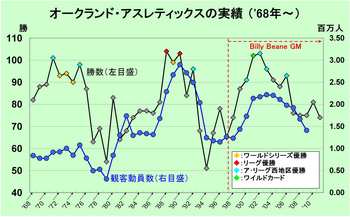

ここまでのホークスの130試合中、パ・リーグの中でのリーグ戦112試合は77勝35敗で勝率.694だから2勝1敗のペースを7勝上回っている。そしてセ・リーグ6球団との交流戦は12勝6敗だから、まさに2勝1敗ペースそのものだ。3月31日の開幕後、4月末までの1ヶ月間はモタついていて貯金を殆ど積み上げられなかったが(上記グラフの①の部分)、5月以降は勝ち負けに大きな山谷がなく、非常に安定的かつ着実に貯金を増やしていった。

そして、ここまで37回あった3連戦の内27回で初戦を取り、合計では78勝33敗、勝率は実に.703であった。「3連戦の頭を取る」ことが、やはりその後の試合を有利に進めることに繋がったといえるだろう。

それに対して、二位ライオンズは7月のオールスター戦が終わるまで投打が噛み合わず、貯金は一桁台に過ぎなかった。それがオールスター戦開けの7月21日から突如として13連勝を遂げ、8月20日までの一ヶ月間に21勝6敗という驚異の追い上げを見せた。貯金も20台に乗せたのだが(上記グラフの②の部分)、8月下旬からはその勢いも陰り、貯金は一進一退を繰り返すことになった。

そして第三位のイーグルスは、開幕当初から打線が好調で見事なダッシュに成功し(上記グラフの①の部分)、ずっと首位を走り続けていた。オールスター戦の前後からはホークスとデッドヒートを繰り返し、必死に首位を守り続けて来たのだが、7月末から急速にペースダウン。8月15日からは6連敗、一日おいて8月23日から更に10連敗を喫してしまい、9月に入ってもその基調を食い止めることは出来なかった。貯金がmaxに達した7月28日以降、ホークスが優勝を決めた9月16日までの戦績は実に13勝29敗1分、勝率.310という体たらく。7月26日以前の貯金がなかったら、とてもAクラスには残れなかっただろう。

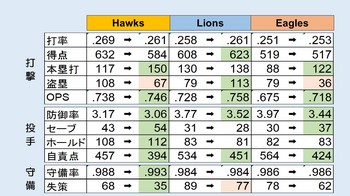

上位3チームの打撃・投手・守備の主要な指標について、今シーズンの9月16日までの実績と過去3年(2014~2016年)の実績値の平均を比較してみると、以下の通りとなる。

(上位3チームの戦績 左:2014~2016年の平均値、右:9月16日現在の今シーズン)

ホークスは前述のデスパイネの加入によって本塁打数が格段に増え(9月16日現在、彼一人で33本を打っている)、懸案であった主砲が固まった。チーム打率は寧ろ過去3年平均よりも少し低いぐらいで、盗塁も実力に比して抑え気味だが、OPS(出塁率+長打率)は向上し、過去平均並みの一試合当たり得点数を維持している。走らせなくてもランナーを返せる打線になったというべきか。

寧ろ注目すべきは投手力だろう。9月16日時点でのチーム防御率3.06は12球団ダントツで、セーブとホールドの各ポイントも、ここまでの数字を誇るチームは他にない。優勝を決めた試合も含めて、6回終了時にリードしていた試合は74勝1敗という驚異的な勝率だったのも、先発・中継ぎ・クローザーの「方程式」がガッチリと確立していたからだ。対戦チームは何れも、試合の中盤までにリードを許してしまうとその後はもう歯が立たない、という実感を持ったことだろう。

更には、地味ながらも注目したいのが守備力である。もともと高かった守備率が今年は.993にまで向上し、失策も昨年のほぼ半数に減っている。何れの指標も12球団のトップだ。資金力のあるチームだけに「大型補強」ばかりが毎年注目されがちだが、こうした指標を見てみると、ホークスは大砲を並べたチームではなく、寧ろ好投・堅守のチームなのである。

それに対して、ライオンズは明らかに打のチームだ。今シーズンの得点数やOPSではホークスを上回っている。「辻野球」のモットーなのか、今シーズンは盗塁にも積極的だ。他方、投手陣は総じて今シーズンは頑張ったと言えるのだろうが、セーブの少なさに象徴されるように、試合を決める「投の方程式」が未確立という課題が未だ解決していない。加えて守備力は大きく見劣りしている。簡単に言ってしまえば、打力はあるのに、投手力や守備力の面でそのリードを守れず、特に接戦になった時にどうも勝ち切れない、という印象だった。

そして第3位のイーグルスは、大方の予想とは裏腹に、今年のオールスター戦までは大健闘だった。カルロス・ペゲーロとジャフェット・アマダーの両外国人の加入によって打力が大きく向上したことに加え、先発投手・岸孝之の獲得、セットアッパー・福山博之の大活躍などにより投手力も充実。首位を突っ走る前半戦の快進撃は本当に驚異的だった。ところが、ゼラス・ウィーラーを含めた三人の外国人野手が揃って調子を落としてしまい、投手陣にも疲れが出始めた7月下旬以降、勢いを失ったチームは坂道を転げ落ちるように連敗を重ね、3位にまで後退。梨田昌孝監督は「全く別のチームになってしまったようだ」と嘆いたが、要は一年を通して戦い続ける体制が十分に出来ていなかったということなのだろう。

先ほどのグラフだけだと、ホークスは年間を通じて大きな問題が何も起こらなかったように見えてしまうが、実は主力選手が怪我・故障で離脱という危機に何度も見舞われていた。

そもそも開幕前から、中継ぎで昨年度に抜群の成績を挙げたロベルト・スアレスがベネズエラ代表としてWBCに出場中に故障。そして先発陣の中から和田毅、武田翔太もそれぞれ故障で開幕早々に離脱した。WBC日本代表として世界にその名を知らしめた千賀滉大も、背中の張りを訴えて夏前に一時離脱。更には、キャプテンにして四番打者の内川聖一が骨折などで一軍登録を二度抹消されている。

そんな危機を乗り越えられたのは、いつでも一軍で活躍出来る若手選手たちの育成・指導システムと、その中から起用に応えた若手たちの台頭であり、野手で複数のポジションをこなせる何人ものユーティリティー・プレイヤーたちの存在であり、そして「好調な選手から使う」という、選手間の競争を促しながら個々の選手のコンディションを綿密に把握して起用する首脳陣のマネジメントであったのだろう。投手:千賀滉大・石川柊太、捕手:甲斐拓也という共に育成出身のバッテリーで計21勝を挙げたのは、それらの努力の象徴といえる。

そこで思い出すのは、1999年に福岡ダイエーホークスがリーグ初優勝と日本シリーズ優勝を遂げた後しばらくしてからの、王貞治氏の言葉である。眼光鋭くグラウンドに立ついつもの「王監督」とは異なり、行きつけの店・博多の「テムジン」で餃子とビールを楽しみながらの、王さんの素顔が良く出ていた民放のインタビュー番組だった。

終始にこやかに応じていた王さんが、「今シーズンは、監督が結果的に起用した選手が結果をよく出しましたね。」というインタビュアーの問いかけに、その時だけ表情を変えてきっぱりと、「その『結果的に』という言われ方は、俺には納得いかねえなあ。」と答えたのだ。

「『結果を出した』というのはね、それだけ日頃からやって来た選手たちが活躍の場を与えられてね、その時に自分が今まで溜めこんで来た力を出したんだよ。そういう風に言ってやんなきゃ、選手がかわいそうじゃないか。試合に出られない人は歯を食いしばって、試合に出たらやってやるぞって気持ちでやって来たんだからね。」

「だって、ポジションっていうのは一つしかないんだから、出られないのは選手はわかっているからね。だけど、『だからお前はいらないんだよ。』じゃ選手は絶対働かないし、意欲も持たない。だから(出場の機会が)来た時のためにね、『お前には期待してるんだ。』ということを常に問いかけておかないと。」

「むしろ、試合に出てる奴は放っときゃいいんだよ。試合に出てない選手のそばにいて見て、『あ、今のいいな』とか『悪いな』とか、『もっとこうした方がいいよ』とかいうことを言っていないと。きっかけを掴めば行けるんだけど、そのきっかけをなかなか与えられない。でも、その来た時のためにみんな準備してたんだ。そして、ああやって結果が出たんだから、もう『まぐれ』じゃないんだよ。」

今更言うまでもない超一流のプレイヤーだった「世界の王」が、レギュラー・クラスでない選手たちとこんな風に熱く接して機会を与えていたのだ。それを「たまたま使ってみたら上手くいった。」などと単純化されてしまうのは聞き捨てならなかったのだろう。そんな王さんが会長を務める今のホークスにも、こうした王イズムはきっと受け継がれているに違いない。

選手たちを競わせながら、こうしてモチベーションを持たせ続ける手腕というものは、私たちの普段のビジネスにおいても参考にすべきことだろう。私の会社などはこのように競わせるほど「選手層」は厚くないが、だからこそ全員が活躍できるようになってもらう必要がある。そのためには、今はサブの仕事をしてもらっている人たちにも活躍の機会を与え、起用したからには信頼し、コミュニケーションをよく取りながら実戦を通じて育てていくことが必要なのだが、頭の中にはあってもなかなか実行出来ないことだ。

それはともかく、このようにして選手たちはレギュラー・シーズンを文字通り戦って来たのであれば、日本シリーズはやはりリーグ優勝チーム同士の対戦とすべきだろう。蛇足感しかないクライマックス・シリーズなどはもう止めて、今年の場合であればカープとホークスとの頂上対決をシンプルに、なおかつ両チームへのリスペクトを持ちながら、じっくりと楽しみたいものである。

日本のインターリーグ [スポーツ]

記録を調べてみると、それは2005年5月9日(月)の夜だったようだ。会社の帰りに、私は職場の同僚たちと何人かで連れ立って、神宮球場の三塁側内野席でプロ野球の試合を観戦していた。

それは、福岡ソフトバンク・ホークス対ヤクルト・スワローズの第3回戦。それまでダイエーが保有していたホークスは前年のシーズン終了後にソフトバンクへと身売りになったばかりだから、そのユニフォームを東京で見るのはその時が初めてになる。だが、観客にとっての目新しさはそればかりではなかった。ホークス対スワローズというリーグを超えた対決を、オープン戦ではなくて真剣勝負の公式戦として見ることができる。日本プロ野球(NPB)史上初めてのセ・パ交流戦が、この年から始まったのである。

その前年、すなわち2004年のシーズン中に、パ・リーグの近鉄バファローズとオリックス・ブルーウェイブが「球団合併」を突如発表。それに反発した選手会とのその後の交渉がもめて、9月には選手会がストライキに突入。同時期に起きたダイエーの球団放出と併せたこの年の「球団再編」問題は、最後は楽天とソフトバンクの参入によって決着し各6球団の2リーグ制が何とか維持されることになるのだが、一度はストライキにまで及んだ事態を踏まえ、NPBと選手会の間で合意された事項の一つが、新たなファン獲得策としてのセ・パ交流戦の開催だった。

あれから丸10年。プロ野球にストライキがあったことも、ブルーウェイブに吸収される予定だったバファローズの存続を巡って、一時はホリエモンのライブドアが名乗りを上げていたことなども、今ではすっかり風化してしまったようで話題になることもない。けれども、そんな経緯でともかくも始まったNPBのセ・パ交流戦は、既に年中行事としてすっかり定着した感がある。

「人気のセ、実力のパ」と長らく言われてきた両リーグの各6チームが、相手リーグの6チームと総当りで真剣勝負をしたらどちらが強いのか。セ・リーグが守ってきた伝統的な野球と、1975年からパ・リーグが続けてきた指名打者(DH)制の野球はどう違うのか。分析してみると興味深いことは多々あるはずである。

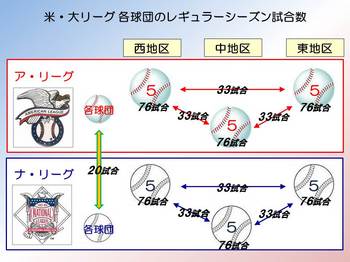

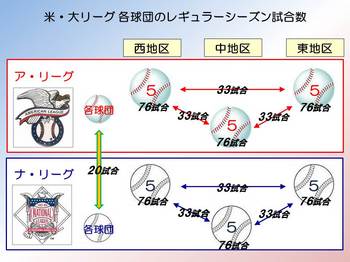

プロ野球がDH制を導入している国は、もちろん他にもある。韓国も台湾もそうだが、いずれも一リーグ制だからDH制の野球しかない。米・大リーグ(MLB)は二リーグ制でアメリカン・リーグだけがDH制だが、DH制のないナショナル・リーグとの交流戦を実施している。けれども、それは特定の地域内で相手リーグのチームと当たるだけの限られたものだ。両リーグ合わせて30球団もあり、しかも国土の広い米国で、両リーグの間で総当たり制の交流戦を行うなど、どだい無理な話なのだろう。

それに比べれば、NPBの交流戦は各球団が相手リーグの全球団と同じ数の試合を行う完璧な総当たり制である。2005年の開始当初は全チームに対してホーム3試合、アウェイ3試合ずつの対戦が組まれたので、試合数は1チーム当たり36試合、全部で216試合だった。それがセ・リーグの意向によって2007年からホーム2試合、アウェイ2試合ずつになり(1チーム当たり24試合、試合総数は144)、それでもまだ多いということで今年からホーム3試合またはアウェイ3試合(1チーム当たり18試合、試合総数は108)となった。来年の組み合わせはホームとアウェイが今年の逆になる訳だ。

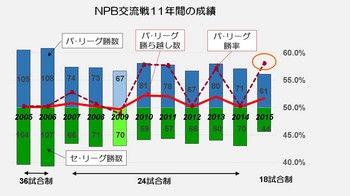

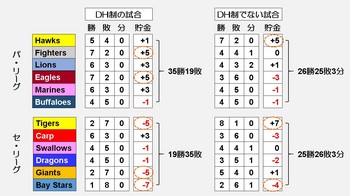

その交流戦。既に数多くの指摘がなされている通り、蓋を開けてみればパ・リーグの優位がずっと続いている。11年間でセの774勝に対してパは865勝。セが勝ち越した年は2009年の一度だけで、セから優勝チームが出たのも2012年と2014年の二度だけだ(いずれもジャイアンツ)。

それでも、最初の5年は両リーグの勝ち星の差はかなり少なく、それだけ見れば両者はほぼ拮抗という感じだった。ところが、2010年以降は勝ち星の差が20前後となる年が続くようになり、今年(2015年)は試合数が昨年までの2/3に減らされたのに、パ・リーグは合計で17勝の差をつけた。61勝44敗3分。勝率.581は交流戦開始以来の最高記録である。

しかも、交流戦成績の1位から5位までがパ・リーグの球団で、パ・リーグ最下位のバファローズも交流戦では9位だから、パ・リーグ各球団の順位は交流戦前と変わらず、平行移動しただけとなっている。

(2015年セ・パ交流戦の前と後)

それとは正反対にセ・リーグでは、交流戦前のリーグ戦で首位を走っていたベイスターズと2位のジャイアンツが、交流戦ではそれぞれ最下位とブービー。反対にリーグ戦では5位に低迷していたタイガースが交流戦ではセ・リーグで唯一の勝ち越しチームとなったために、交流戦後のセ・リーグの順位は上下が大いに縮まることになった。首位のジャイアンツの貯金が僅かに2。交流戦前に貯金10で首位に立っていたベイスターズは、交流戦の3勝14敗で遂に借金1を抱えることになったが、奇妙なことにセ・リーグの中ではまだ2位なのである。

首位のチームが貯金2で、残りの5チームがいずれも借金というセ・リーグ。今年は交流戦の試合数が昨年までの2/3に減らされたが、今年と同じ調子で昨年までと同じ試合数を戦っていたら、交流戦後はセ・リーグの全チームが借金という姿もあり得たのではないだろうか。

それでは、両リーグの間にはどうしてそこまでの差がつくのだろうか。

① 昔からテレビ放映も少なく、知名度の低いパ・リーグの選手は、セ・リーグ相手だと頑張る。

② パ・リーグはここ何年かドラフトで幸運に恵まれ、有望な新人を獲得できた。

③ パ・リーグには昔から投手も打者も真っ向勝負の気風があった。

④ DH制で投手が鍛えられ、打席に立つ必要もないので、エースが育つ。

⑤ エースが育つから、打者も速い球に喰らいついていくようになる。

⑥ セ・リーグに比べて球場が広く、投手も野手も鍛えられる。

⑦ パ・リーグはドラフトに戦略があり、長い目で見た若手の育成がうまい。

マスコミの解説を見ると、上に挙げたようなコメントが野球解説者の諸氏から出されているのだが、どうも定性的な話や後付けの理屈のようなものが多く、私には今ひとつ合点がいかない。中でも①に至ってはもうあまりにも言い古されたコメントではないだろうか。最近ではネット動画の普及でパ・リーグの試合も気軽にフォロー出来るようになっており、既存のメディアだけが影響力を持つ訳では最早ない。それに、過去11年のパ・リーグ優位の実績をセ・リーグに対するルサンチマンだけに求めることには無理があるだろう。

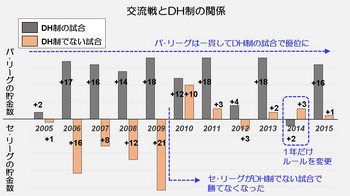

NPBのホームページからセ・パ交流戦の画面を選択すると、各球団の勝敗の内訳がホーム・ビジター別に載っている。交流戦は、パの球団のホーム・ゲームならDH制で、セの球団のホーム・ゲームにはDH制をとらない。だから、この統計を使えばDH制の試合とそうでない試合の勝敗を分析することができる。

これを見ると傾向は明らかだ。

2005年の交流戦開始時は、お互いに過去の対戦データが殆どなかったためか、DH制の試合もそうでない試合も、共に手探り状態だったのだろうか。セ・パ共に星勘定は同じようなものだ。

それが、続く2006年から2009年までの4年間には明確な傾向があった。パ・リーグはDH制の試合に滅法強く、その反対にセ・リーグはDH制のない試合で優位に立っていた。お互いに「自分の土俵で戦えば強い」ということだったのだろうか。特に2009年はセ・リーグがDH制のアウェイでは18の負越だったのに、ホームで21の貯金を稼いだので、交流戦で初めてパ・リーグの勝ち星を上回っている。

ところが、2010年からその傾向が急速に変わり始めた。セ・リーグは相変わらずDH制の試合で負越を続ける一方、DH制のないホーム・ゲームでも勝てなくなってきたのである(ホームで計10の負越)。この年の交流戦の成績は、優勝から6位までの全てをパ・リーグのチームが占め、セで最高のジャイアンツ(7位)が12勝12敗で辛うじてトントン。セの球団全てが負越という事態は何とか免れたものの、極めて屈辱的な結果になった。

その後もDH制の試合ではパ・リーグ優位が続く。2012年にセ・リーグにとって状況が一旦改善したのは、前年のホークス日本一の立役者だった和田毅、杉内俊哉、D・ホールトンの三投手がホークスを離れ、後者二人がジャイアンツに加入したためだ。(交流戦でホークスが低迷したのに対し、ジャイアンツはこの年にセ・リーグ球団で初めて交流戦の優勝を遂げた。)

そして、その2年後の2014年はセ・パ交流戦10周年記念で、この年に限りDH制をパのホーム・ゲームではなくセのホーム・ゲームで行うことになった。いつもと勝手が違ったのか、この年だけは星勘定がセ・パの間で例年と真逆になり、パがDH制で2試合の負越となっている。

そして、交流戦のルールが従来型に戻った今年(2015年)、パ・リーグは従来にも増してDH制で優位に立ち、16の貯金を挙げたのに対し、セ・リーグは自らのホーム・ゲームが五分五分の星にしかならなかった。

(2015年セ・パ交流戦 勝敗の内訳)

ホーム・ゲームでまともに勝ち越したのはタイガースだけで(言葉を換えれば、相変わらず甲子園でしか勝てないチーム)、カープ、ドラゴンズ、ベイスターズの3球団がホームで負越。DH制のアウェイではタイガース、ジャイアンツ、ベイスターズが大きく負越している。(そんな中、カープがDH制のアウェイで6勝3敗と大健闘。セ・リーグで唯一アウェイで勝ち越したチームとなった。因みに、その内の2勝をMLB帰りの黒田博樹が挙げているのはさすがである。)

こうした事実から、二つのことが言えるのではないだろうか。

一点目は、DH制の試合に勝つには、そのための固有のチーム作りが必要であり、普段は非DH制でリーグ戦を戦っているセ・リーグの球団にとっては、パ球団とのチーム作りの差が案外大きなハンディーになっているのではないかということだ。DH制の試合におけるパ球団の大幅な勝越しが10年以上も続いていて解消の兆しが見えないのであれば、これはかなりの程度構造的な問題と考えるべきだろう。

指名打者といっても、「九番の投手に代わる打者」や「守備につかない打者が誰か一人」ということではない。相手チームも指名打者を立ててくる訳だから、どうせなら「もう一人の四番」のような打者を並べたくなる。そして、試合は非DH制の野球より打ち合いになるだろう。とすれば、そこで抱えるべきDH要員は、非DH制の野球での代打要員とは求められるものが異なる訳で、これは非DH制のチームにとって案外とハードルが高いのではないだろうか。何せ、相手は1975年以来、もう40年もDH制で野球をやってきたリーグなのである。

そして二点目はそれとは対照的に、DH制のチームは非DH制の野球というものに、もしかしたらそこそこ対応できるようになるのではないか、少なくともその逆よりはハードルが低いのではないかということだ。

DH制の野球が力と力のぶつかり合いになりやすいという面は、確かにあることだろう。今年活躍している選手を見ても、中田翔(ファイターズ)、中村剛也(ライオンズ)、柳田悠岐(ホークス)といったパワフルな打者がパ・リーグにいること、これまでも「侍ジャパン」の先発投手にはパ・リーグ勢が多かったことなどを考えると、環境が選手を育てるということは大いにあり得ることだ。もちろん、個々の選手や球団のたゆまぬ努力の賜物でもあるはずである。

そのことを理解した上での議論として、DH制と非DH制の対決にはそもそものハンディーがあるのかないのか、そのあたりをあまり定性論に頼らず、実際の試合から得られるデータをよく分析しながら、交流戦のあり方を考えていくべきではないかと思う。

今の状況が続けば、遠からず「交流戦廃止論」がセ・リーグの側から上がって来るのではないか。その際には、意味のない感情論には流されず、事実を踏まえて冷静かつ客観的に議論していくべきだろう。そのためにも、NPBはファンがネット上で閲覧できるデータベースをもっと充実させて欲しい。既に述べたように、DH制と非DH制のリーグが完璧な総当たりで公式戦の一部をこなすプロ野球というものは、世界の中でも日本だけなのだから。

10年前の5月9日。神宮球場のその夜の試合では、中盤にゲームが動いた。四回の表、ホークスの四番打者・松中信彦がバットを右手一本でサッと掃ったような一打が、あっという間にスワローズの左翼手A・ラミレスの頭上を越えてスタンドへ。(松中はその前年の三冠王だった。) だが今度はそのラミちゃんが6回裏にソロを放ってスワローズが追いつき、両軍決め手のないまま試合は延長戦に突入した。

そして、延長11回の裏、この回に登板したホークスの左投手二人がつかまり、試合はスワローズのサヨナラ勝ちに。試合を決めた打者が誰だったのかはもう覚えていないが、夜空に響く東京音頭の大合唱に合わせて、神宮の一塁側で青いビニール傘が揺れていたのは確かだ。それが、私が見た最初のセ・パ交流戦のフィナーレだった。13,045人という観客数の中に、私も数えられていたんだろうか。

1チーム18試合制になった今年は、ホークスとスワローズの対戦は福岡の三連戦だけだった。ホークスが神宮にやってくる来年は、また同じカードを見に行ってみようか。

ただ一度の栄光 [スポーツ]

10月20日(月)、日本プロ野球(NPB)の今年の日本シリーズの顔ぶれがようやく決まった。

年間144試合のレギュラー・シーズンが終わった後に、日本シリーズの出場権を賭けて上位3チームが最終決戦を行うという、2007年から始まった「クライマックス・シリーズ(CS)」という名の奇妙な制度によって、日本シリーズは必ずしもリーグ優勝チーム同士の対決ではなくなった。現に今年のセ・リーグでは、覇者ジャイアンツがCSではまさかの四連敗で2位タイガースに屈し、「下克上」ともてはやされている。

パ・リーグでも、CSのファースト・ステージではレギュラー・シーズン3位のファイターズが2位バファローズを喰ってしまい、ファイナル・ステージでリーグ優勝のホークスに挑戦。リーグ優勝チームに与えられるアドバンテージの1勝を含めて3勝3敗のタイにもつれ込んだが、最終戦をホークスが征して何とかリーグ優勝チームの面目を保つことになった。

さもなければ、今年の日本シリーズは史上初の「下克上対決」になっていた。そうなると、その日本シリーズには一体どういう意味があるのか、そもそもCSとは何のためにあるのか、世間にはそのことを問う声が高まったことだろう。だから、ホークスの日本シリーズ進出が決まって、NPBの関係者は胸をなで下ろしたのではないだろうか。リーグ優勝の価値を貶めるようなCSという制度は、やはり廃止するべきだろう。(ここでは割愛するが、米メジャー・リーグにおけるプレーオフ制度とは意味が全く異なるのだから。)

(CSのフィナーレは、引退する稲葉・金子誠を両軍選手が胴上げ)

ところで、今年の日本シリーズがもし本当に「下克上対決」になったとしたら、それは実に52年ぶりの顔合わせになっていたはずだ。昭和37年10月、阪神タイガースと東映フライヤーズの対決である。結果は4勝2敗1分でフライヤーズが制覇。リーグ優勝も日本一も、フライヤーズにとってはそれが最初で最後だった。言うまでもなく、そのフライヤーズの系譜が現在の北海道日本ハムファイターズである。

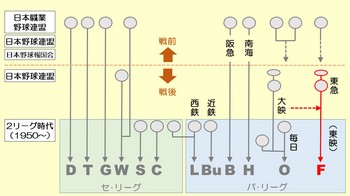

昭和20年8月15日の終戦。焼け野が原からの復興の中で、プロ野球の復活は意外に早かった。戦前のプロ野球を運営していた日本野球連盟がその年の11月に復活を宣言し、翌21年には以下の8チームがそれぞれ年間何と105試合を戦うリーグ戦が行われたのである。

後のパ・リーグ球団: 近畿グレートリング、阪急、セネタース、ゴールドスター

後のセ・リーグ球団: 東京巨人、阪神、パシフィック、中部日本

この中のセネタースは、戦前のプロ野球のチームだった東京セネタースの復活が基本だったが、個人ベースでの再興だったため直ぐに資金不足に陥る。そこに資金を出したのが東急電鉄で(戦時体制の「大東急」がまだ続いていた時代だ) 、球団名は「東急フライヤーズ」となった。英語では「高速列車」の意味を持つ、電鉄会社らしいネーミングである。

〔プロ野球チームの系譜〕

その後、映画会社の大映が球団経営に触手を伸ばし、フライヤーズにも出資を行ったため、翌22年には球団名が「急映フライヤーズ」に変わる。しかし大映は別途ゴールドスターを傘下に入れることになった(後の大映スターズ)ためにフライヤーズからは手を引き、翌23年のシーズンは名前が再び「東急フライヤーズ」に戻った。そして、昭和25年のセ・パ2リーグ分裂の際にパ・リーグに加盟している。

戦後間もない時代は、プロ野球というビジネスがよほど儲かると思われたのか。2リーグに分かれてスタートした昭和25年のシーズンは、パ・リーグが7球団、セ・リーグが何と8球団だった。その後、西日本パイレーツがパ・リーグの西鉄ライオンズに統合され、更には大洋ホエールズと松竹ロビンズが統合することで、セ・リーグは昭和28年のシーズン開始時までに6球団に集約されたのに対して、7球団という中途半端な状態がパ・リーグでは昭和28年まで続き、翌29年には更に1球団が増えるという、セ・リーグとは逆方向の運営になった。それは、毎日新聞のオリオンズが大映スターズと高橋ユニオンズを吸収して「毎日大映オリオンズ」になる昭和33年になって、ようやく6球団に落ち着いている。

パ・リーグが8球団に増えた昭和29年、東急電鉄は球団運営を、当時はまだ東急グループ内にあった東映に移管。映画も野球も興行という点では同じということか。ともかくも、それによって球団名はその年から「東映フライヤーズ」に変わった。それまで後楽園を他球団と共用していたのが、前年には本拠地・駒澤野球場がオープンし、東映フライヤーズは「駒沢の暴れん坊」の異名を取るようになる。駒沢は東急沿線だから、沿線住民も取り込める。ここでも東急は阪急の小林一三の経営手法に倣ったのだろうか。

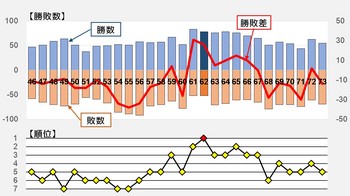

だが、昭和21年のセネタースの発足からここまで、フライヤーズはお世辞にも強いチームではなかった。年間108試合だろうが150試合だろうが、いつも概ね50勝止まりなのだ。要するに毎年負け越しで、順位は常に下から数えた方が早かった。当時は西鉄と南海が強い時代だった。

〔フライヤーズの戦績〕

考えてみれば、セ・リーグには老舗にして名門の読売ジャイアンツと、2リーグになってから誕生した国鉄スワローズ。そしてパ・リーグには毎日新聞と大映のオリオンズ。在京球団が他に三つもある中で、万年5位のフライヤーズは、どこまでファンを集めることが出来たのだろう。

そんなフライヤーズが、僅かながらも初めて勝越してAクラス(3位)に入ったのは昭和34年。高卒新人ながらレギュラーに定着し、13本塁打で新人王を獲得した張本勲の入団が大きかった。そして36年には水原茂が監督に就任し、南海ホークスと激しい首位争いを展開するまでになる。結果は2位だったが、この年に記録した勝利数83、勝越数31はフライヤーズ史上最多で、エースの土橋正幸は年間30勝を挙げた。

〔フライヤーズの歴史〕

翌・昭和37年。東京五輪用の競技場建設のために駒澤野球場の取り壊しが始まり、この年からフライヤーズは本拠地を神宮に移す。皮肉なもので、駒沢を離れたこの年にチームは絶好調。新人投手・尾崎行雄の大活躍もあって、東映フライヤーズは78勝52敗3分(勝率.600)で初のリーグ優勝を遂げる。張本がシーズンMVP、尾崎が新人王をそれぞれ獲得。その勢いで阪神タイガースとの日本シリーズも、前述のように4勝2敗1分で征してしまった。甲子園球場で宙に舞う水原監督。セネタースの発足から数えて球団創設17年目の、これがフライヤーズの最初で最後の頂点だった。

その後5年間、フライヤーズは年間で勝越を続ける。だが、Aクラスでも優勝に絡むことは余りなかった。本拠地球場を五輪の年から後楽園に移したが、エースの土橋は程なくピークを過ぎ、尾崎も酷使が祟って5年ほどしか活躍出来なかった。東京五輪の後の昭和40年代前半というと、フライヤーズは大杉勝男、白仁天、毒島章一といった強打者や、内野の名手・大下剛史らを擁していた割には勝てていない。そして、昭和43年からチームは再び借金生活を続けることになる。既に東映は東急グループから離れており、経営路線の対立もあったようだ。

翌44年の暮、一部のプロ野球選手が八百長に絡んでいるという、いわゆる黒い霧事件が表面化し、45年はシーズンの初めからプロ野球界が揺れに揺れた。そしてフライヤーズでは当時のエースが7月に永久追放処分となる(他に厳重戒告1名)。この年のフライヤーズは、.383のNPB史上最高打率をマークした張本が首位打者、大杉が打点王と本塁打王のタイトルを獲得しながら、チームは54勝70敗6分の5位に終わる(最下位は、投手4人が永久追放になった西鉄)。私がおぼろげながら覚えているのは、ピークを過ぎてこのように凋落していく頃のフライヤーズだ。

そして翌46年にフライヤーズの名物オーナーが死去すると、球団に対する東映側の経営方針が大きく転換し、昭和48年の年初に日拓ホームへの球団売却が決まる。だが、第一次石油危機の発生という経済環境の激変を受けて、「日拓ホームフライヤーズ」は一年しか続かず、球団は更に日本ハムへと売却される。その時にチーム名も「ファイターズ」に変わり、セネタースの1年も含めた「フライヤーズ」の歴史は28年で幕を閉じることになった。

(1年だけ存在した日拓ホームフライヤーズ。7色のユニフォームを用意したが、5位に終わった)

平成16年に本拠地を札幌に移して以来、現在の北海道日本ハムファイターズは、地域球団そして新生球団というイメージを前面に出していて、フライヤーズ時代の歴史は敢えて引きずっていないように見える。その方が北海道の気風には合っているのだろうし、かつてのフライヤーズのファン層といっても、おそらくは母数が小さくて市場としても見込めないのだろう。その点では、かつて黄金時代を築いた南海ホークスの歴史を受け継ぎ、チーム名も変えず、南海時代のレプリカ・グッズなどを売り出して、(例えば私のような)当時のファン層を取り込んでいる福岡ソフトバンクホークスとは、同じ地域球団でも対照的である。

昨年と今年ではAクラスとBクラスがそっくり入れ替わり、その点からはレギュラー・シーズンそのものが「下克上」だったパ・リーグは、来年もまた激戦を繰り広げることだろう。球団に地域色を取り入れ、ITの時代に親和的な数々の手を打つ様子を見ていると、セ・リーグよりもよほど将来性があるようにも見えて来る。半世紀もパ・リーグを見てきた私には隔世の感があるが、それだけに、今や話題になることもないフライヤーズ28年の歴史は紛れもなくパ・リーグの歴史の一コマであり、そしてまた日本の戦後史の一コマでもあることを、時には思い出すようにしたい。

鷹と猛牛 [スポーツ]

10月2日(木)、仕事を終えて私が帰宅したのは、20時を少し過ぎた頃だった。着替えをするのももどかしく、NHKのBS1を選局すると、プロ野球(NPB)のナイトゲームが6回表に入っていた。

今夜は福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの最終戦だ。ホークスにとっては144試合目、つまり今年のレギュラー・シーズンの最終戦でもあり、なおかつ地元福岡での最終戦である。赤色のレプリカ・ユニフォームを身に着けた観客で満員のヤフオク・ドーム。その異様な熱気と張り詰めた緊張感がテレビの画面からも伝わって来そうだ。

夏のオールスターゲーム後から首位を走ってきたホークスだが、9月に入ってから急失速し、今日が最終戦だというのにまだマジックナンバーが出ていない。二位バファローズとのゲーム差はゼロだ。この試合に勝てばホークスは優勝。逆に敗れればバファローズが首位に立ち、残り二試合のどちらか一つを勝つか引き分ければ優勝だ。パ・リーグのレギュラー・シーズンのまさに大詰めの試合なのである。

ゲームは2回の裏に2本の安打で三塁に進んだ走者を犠牲フライで返し、ホークスが先制。1対0のまま6回表を迎えるという、痺れる展開になっていた。ホークスの先発は左腕の大隣憲司。黄色靭帯骨化症という難病を克服して今年7月に一軍に復帰。同27日には422日ぶりに勝利投手になったのだが、その時の対戦相手もバファローズだったから、彼にとってはゲンのいい相手なのかもしれない。

剣ヶ峰の最終決戦にもかからず、マウンド上の大隣は実に落ち着いている。難病と戦うことでどこか腹が据わったとでも言えばいいのか、この大舞台でも淡々と、しかし細心に自分の役目を果たしている。簡単に二死を取ったあと、シーズン首位打者当確の糸井嘉男に右越えの二塁打を打たれたが、続く四番のW.M.ペーニャを見事な外角球で見逃し三振に仕留めた。場内に沸く大歓声。これは見応えのある好ゲームになりそうだ。

3月28日(金)に開幕したNPBのレギュラー・シーズン。5月20日(火)のセ・パ交流戦が始まる前までに42試合ほどが組まれているから、年間144試合の内29%がそこまでに消化されることになる。競馬で言えば第一コーナーを回ったところだが、今期のパ・リーグはその時点で既にシーズンの原型がほぼ出来上がっていた。奇妙なことに、それは前年のAクラスとBクラスが丸っきり入れ替わった形だった。

田中マー君がMLBへと抜けた、その穴ばかりが問題ではなかったのだろうが、昨年の覇者楽天イーグルスは、開幕からいい所なく5位に低迷。昨年二位の埼玉西武ライオンズはもっと惨憺たる有様で最下位街道を突っ走り、6月4日には開幕から僅か53試合で伊原監督が休養、そしてほどなく辞任。昨年三位の千葉ロッテマリーンズは、良くて勝率5割、基本は借金生活を続けていた。

それに対して、昨年Bクラスだったバファローズとホークスが開幕から快調に突っ走る。とりわけ春先のバファローズの進撃は凄まじく、4月末までに早くも11の貯金を積み上げ、ホークスと鍔迫り合いを続けながら、夏のオールスター戦までの間、パ・リーグの首位に立ち続けた。

開幕ダッシュが印象的だったバファローズに対して、夏場に底力を見せたのがホークスだった。オールスター戦直後の10試合を7勝3敗で首位に立つと、8月2日からは9連勝をマーク。ピーク時には貯金27を積み上げ、2位バファローズに5ゲーム差をつけていた。これはもう、ペナントレースの行方も決まったようなものだと、誰しもが思ったことだろう。

ところが、人間の所作というのは不思議なものだ。9月に入るとホークスは三連戦での負け越しが続くようになった。バファローズとのゲーム差も少しずつ縮まり始め、マジックナンバーがなかなか点灯しない。それどころか、9月14日からの10試合はよもやの1勝9敗という結果になり、とうとう今夜の試合を残すのみとなってしまったのだ。

試合は7回表。好投の先発・大隣はお役御免となり、秋山ホークスは方程式通りの継投に入る。マウンドには森唯斗。社会人出身の新人だが、今年は中継ぎに大車輪の活躍で57試合に登板し、24のホールド・ポイントを挙げている。今夜もダイナミックなフォームで目一杯を投げ込んだが、先頭の坂口智隆が左前打で出塁。送りバントで二進の後、代打・原拓也の右前打で生還し、試合は1対1で振り出しに戻った。

7回裏、ホークスは四球を足がかりにチャンスを作るが、バファローズ四人目の佐藤達也にかわされて無得点。8回表はホークス五十嵐亮太、8回裏は再びバファローズ佐藤達也が、それぞれ走者を出すものの最後は踏ん張って点を与えない。そして9回表はホークスの切り札D・サファテ、9回裏はバファローズの守護神・平野佳寿がそれぞれ登場。共に圧巻の投球で出塁を許さず、博多の最終決戦はとうとう延長に入った。両軍譲らず、まさに互角の戦いだ。この緊張感がたまらない。

ボール・ゲームは何でもそうだが、勝つためには得点数を伸ばし、失点数を抑えなければならない。野球の場合はそれが(守備も含めた)投打のバランスということになる。その結果、得失点差の大きいチームほど一般的には勝ち越し数が多くなる。

NPB全体では本日(10月5日)時点でまだ2~3試合が残っているが、今シーズンの12球団の打撃、投手、守備の主な指標について、それぞれの首位、二位、三位を色分けしてみると、色が最も多く着くのがバファローズとホークス、そして既にセ・リーグ優勝を決めたジャイアンツの三チームなのである。

解りやすいのが投手部門の指標で、失点数、チーム防御率、中継ぎ投手のHP(ホールド・ポイント)、クローザーのセーブ数、失策の少なさを合わせて眺めると、いわゆる勝利の方程式が最も確立しているのがこの三チームなのだ。(とりわけ今年のバファローズの投手部門の数字は素晴らしく、個人タイトルもバファローズの投手が総なめにしている。)

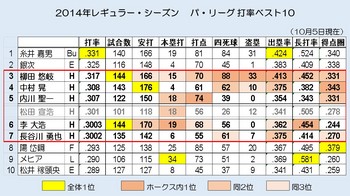

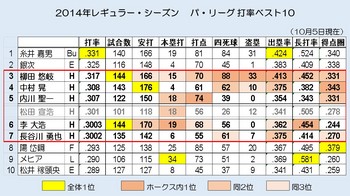

一方、バファローズとホークスを分けるものは打撃部門の数字だ。チーム打率.280は12球団随一で、本塁打は少ないのに12球団で3位の得点を叩き出している。実際に、パ・リーグの打率ベストテンにはホークスの打者5人が3~7位に並んでおり、他を圧倒している。

投打のバランスとはよく言ったもので、セ・リーグの東京ヤクルトスワローズは12球団随一の得点数を誇っているが、失点数が12球団ワーストであるために、借金も12球団ワーストの21だ。その次に得点数が多いのは広島東洋カープだが、ここも失点数が12球団で5番目に多い。その結果、首位ジャイアンツが得失点差42で20の貯金を挙げているのに対し、カープは得失点差41でも貯金は7しかない。このあたり、試合運びの巧拙にジャイアンツとは差があるように見える。(その点、バファローズの得失点差は115点で12球団随一だが、貯金は17で、得失点差85のホークスが貯金18であることと比べると、バファローズは勝てた試合がもっとあったのではないだろうか。)

そして、こうしたデータを比較した限りでは、ホークスとバファローズの力は本当に拮抗している。今夜の試合の結果がどうであれ、この二チームはクライマックス・シリーズで再び好ゲームを展開してくれそうだ。

さて、延長10回の表。2イニング目のサファテはややコントロールを乱し、一四球と一安打。それに糸井に死球を与えてしまい、二死満塁のピンチに立たされた。ここで打席には、この試合再三チャンスにも凡退続きだったペーニャ。手に汗握る場内。そして、サファテが内角に投げ込んだ初球に手を出したペーニャの打球は高く上がり、ヤフオク・ドームの天井に当たって落下。三塁側のファール・グラウンドでそれをホークス遊撃手の今宮健太がキャッチしてこの回は終わった。後から思えば、バファローズに傾きかけた試合の流れを変えたのは、このファール・フライであったかもしれない。

その裏。バファローズは平野佳寿が続投せず、A・マエストリがマウンドに上がる。だが、重圧のせいかコントロールが定まらず、敬遠を含めた三つの四球で一死満塁のピンチに。10回の表とよく似た展開になった。次の打者はホークス選手会長の松田宣浩。ここで投手交代が告げられ、サイドスローの比嘉幹貴がマウンドに上る。今シーズンは既に60試合に登板し、防御率が0.81という素晴らしい投手だ。

初球ボールから入り、二つのファウルでカウントは1ボール2ストライク。比嘉はスライダーが武器だが、走者満塁の状況では無用なボール球は投げられず、一つ間違えれば死球になるようなエグいインコースも難しい。打者の松田はバットを短く持ち、スライダーにも左足を踏み込むことが出来た。

そして、運命の四球目。松田がバットをコンパクトに振り抜くと、打球はバックホーム体制のレフトの頭上をあっという間にに越えて、左中間を転々と跳ねていく。

打球の行方を確認してからスタートを切った三塁走者の柳田が本塁を踏んで、ガッツポーズと共に飛び跳ねる。試合を決めた松田は一二塁間でもみくちゃになっている。ベンチから飛び出して駆け寄った選手たちの輪。そこに向かって歩み寄る秋山幸二監督は目に涙。何というドラマティックな幕切れだろうか。テレビの画面に釘付けになりながら、「やったーっ!」という言葉以外に、私にも反応できることがない。

福岡ソフトバンクホークス、2014年レギュラー・シーズンの優勝を決めた一戦が、こうして終わった。球史に残る名勝負だった。シーズン最終戦をサヨナラ勝ちして優勝を決めたというのは、NPB史上でも珍しいのではないだろうか。

私が学生の頃、パ・リーグの試合がテレビに登場することなど、まずなかった。今から41年前、つまり1973年の秋。その年から二シーズン制を始めたパ・リーグのプレーオフは、前期優勝・南海ホークスと後期優勝・阪急ブレーブスの対戦だった。この日のために、あの手この手の作戦を練ってきたノムさん率いるホークスが、3勝2敗で何とかプレーオフを征するのだが、その試合の様子も放送されることはなかった。ラジオの短波放送を探すのが精一杯だ。当時、パ・リーグのファンにはそうした苦労と悲哀があったのである。

それに比べれば、今はこうしてNHKのBS1で試合が終わるまで全てを観戦出来るし、その後はMXテレビに切り替えれば選手たちのビールかけの様子も見ることが出来る。それはもう、殆ど夢のようなことだ。そして、そんな試合の経過を、スマホを通じて帰りの電車の中でフォローしていたらしく、仕事を終えた息子が缶ビールを幾つか買って帰って来た。さあ、これから我家も祝杯を上げることにしよう!

ところで、このレギュラー・シーズン、MVPは誰になるのだろう。バファローズが優勝チームなら、最多勝・防御率1位・奪三振王の三冠に輝く金子千尋が間違いなくMVPだったのだろうが、「チームの優勝に最も貢献した選手」という要素が強い近年の傾向を踏まえると、他に三冠王(或いは昨年本塁打記録を塗り替えたW・バレンティンのような選手)でもいない限り、ホークスの中からMVPが選ばれることになる。

投手なら37セーブのサファテか。しかし、今年のホークスの強さを象徴するものは、先ほど各種指標で見た通り打撃部門だ。とすれば、打率ベストテンに入った5人の打者から誰を選ぶのか。各指標を眺めてみると、総合的に誰が最も活躍したのかが、それなりに見えてくる。

打率・安打数共にパ・リーグの第3位。全試合に出場し、チーム内では打率1位、安打数3位、本塁打3位、打点2位、四死球1位、盗塁1位(33個)、出塁率1位、長打率2位、そして得点圏打率2位。今年のホークスで塁上を最も賑わした選手となると、「ギータ」こと柳田悠岐の姿が浮かんで来るのだが、果たしてどうであろうか。

(怪我で夏場を欠場したために規定打席に達しなかった松田は惜しいことをした。今の記録のペースであと40試合出場していたら、彼が間違いなくMPVに選ばれたことだろう。)

今夜は福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの最終戦だ。ホークスにとっては144試合目、つまり今年のレギュラー・シーズンの最終戦でもあり、なおかつ地元福岡での最終戦である。赤色のレプリカ・ユニフォームを身に着けた観客で満員のヤフオク・ドーム。その異様な熱気と張り詰めた緊張感がテレビの画面からも伝わって来そうだ。

夏のオールスターゲーム後から首位を走ってきたホークスだが、9月に入ってから急失速し、今日が最終戦だというのにまだマジックナンバーが出ていない。二位バファローズとのゲーム差はゼロだ。この試合に勝てばホークスは優勝。逆に敗れればバファローズが首位に立ち、残り二試合のどちらか一つを勝つか引き分ければ優勝だ。パ・リーグのレギュラー・シーズンのまさに大詰めの試合なのである。

ゲームは2回の裏に2本の安打で三塁に進んだ走者を犠牲フライで返し、ホークスが先制。1対0のまま6回表を迎えるという、痺れる展開になっていた。ホークスの先発は左腕の大隣憲司。黄色靭帯骨化症という難病を克服して今年7月に一軍に復帰。同27日には422日ぶりに勝利投手になったのだが、その時の対戦相手もバファローズだったから、彼にとってはゲンのいい相手なのかもしれない。

剣ヶ峰の最終決戦にもかからず、マウンド上の大隣は実に落ち着いている。難病と戦うことでどこか腹が据わったとでも言えばいいのか、この大舞台でも淡々と、しかし細心に自分の役目を果たしている。簡単に二死を取ったあと、シーズン首位打者当確の糸井嘉男に右越えの二塁打を打たれたが、続く四番のW.M.ペーニャを見事な外角球で見逃し三振に仕留めた。場内に沸く大歓声。これは見応えのある好ゲームになりそうだ。

3月28日(金)に開幕したNPBのレギュラー・シーズン。5月20日(火)のセ・パ交流戦が始まる前までに42試合ほどが組まれているから、年間144試合の内29%がそこまでに消化されることになる。競馬で言えば第一コーナーを回ったところだが、今期のパ・リーグはその時点で既にシーズンの原型がほぼ出来上がっていた。奇妙なことに、それは前年のAクラスとBクラスが丸っきり入れ替わった形だった。

田中マー君がMLBへと抜けた、その穴ばかりが問題ではなかったのだろうが、昨年の覇者楽天イーグルスは、開幕からいい所なく5位に低迷。昨年二位の埼玉西武ライオンズはもっと惨憺たる有様で最下位街道を突っ走り、6月4日には開幕から僅か53試合で伊原監督が休養、そしてほどなく辞任。昨年三位の千葉ロッテマリーンズは、良くて勝率5割、基本は借金生活を続けていた。

それに対して、昨年Bクラスだったバファローズとホークスが開幕から快調に突っ走る。とりわけ春先のバファローズの進撃は凄まじく、4月末までに早くも11の貯金を積み上げ、ホークスと鍔迫り合いを続けながら、夏のオールスター戦までの間、パ・リーグの首位に立ち続けた。

開幕ダッシュが印象的だったバファローズに対して、夏場に底力を見せたのがホークスだった。オールスター戦直後の10試合を7勝3敗で首位に立つと、8月2日からは9連勝をマーク。ピーク時には貯金27を積み上げ、2位バファローズに5ゲーム差をつけていた。これはもう、ペナントレースの行方も決まったようなものだと、誰しもが思ったことだろう。

ところが、人間の所作というのは不思議なものだ。9月に入るとホークスは三連戦での負け越しが続くようになった。バファローズとのゲーム差も少しずつ縮まり始め、マジックナンバーがなかなか点灯しない。それどころか、9月14日からの10試合はよもやの1勝9敗という結果になり、とうとう今夜の試合を残すのみとなってしまったのだ。

試合は7回表。好投の先発・大隣はお役御免となり、秋山ホークスは方程式通りの継投に入る。マウンドには森唯斗。社会人出身の新人だが、今年は中継ぎに大車輪の活躍で57試合に登板し、24のホールド・ポイントを挙げている。今夜もダイナミックなフォームで目一杯を投げ込んだが、先頭の坂口智隆が左前打で出塁。送りバントで二進の後、代打・原拓也の右前打で生還し、試合は1対1で振り出しに戻った。

7回裏、ホークスは四球を足がかりにチャンスを作るが、バファローズ四人目の佐藤達也にかわされて無得点。8回表はホークス五十嵐亮太、8回裏は再びバファローズ佐藤達也が、それぞれ走者を出すものの最後は踏ん張って点を与えない。そして9回表はホークスの切り札D・サファテ、9回裏はバファローズの守護神・平野佳寿がそれぞれ登場。共に圧巻の投球で出塁を許さず、博多の最終決戦はとうとう延長に入った。両軍譲らず、まさに互角の戦いだ。この緊張感がたまらない。

ボール・ゲームは何でもそうだが、勝つためには得点数を伸ばし、失点数を抑えなければならない。野球の場合はそれが(守備も含めた)投打のバランスということになる。その結果、得失点差の大きいチームほど一般的には勝ち越し数が多くなる。

NPB全体では本日(10月5日)時点でまだ2~3試合が残っているが、今シーズンの12球団の打撃、投手、守備の主な指標について、それぞれの首位、二位、三位を色分けしてみると、色が最も多く着くのがバファローズとホークス、そして既にセ・リーグ優勝を決めたジャイアンツの三チームなのである。

解りやすいのが投手部門の指標で、失点数、チーム防御率、中継ぎ投手のHP(ホールド・ポイント)、クローザーのセーブ数、失策の少なさを合わせて眺めると、いわゆる勝利の方程式が最も確立しているのがこの三チームなのだ。(とりわけ今年のバファローズの投手部門の数字は素晴らしく、個人タイトルもバファローズの投手が総なめにしている。)

一方、バファローズとホークスを分けるものは打撃部門の数字だ。チーム打率.280は12球団随一で、本塁打は少ないのに12球団で3位の得点を叩き出している。実際に、パ・リーグの打率ベストテンにはホークスの打者5人が3~7位に並んでおり、他を圧倒している。

投打のバランスとはよく言ったもので、セ・リーグの東京ヤクルトスワローズは12球団随一の得点数を誇っているが、失点数が12球団ワーストであるために、借金も12球団ワーストの21だ。その次に得点数が多いのは広島東洋カープだが、ここも失点数が12球団で5番目に多い。その結果、首位ジャイアンツが得失点差42で20の貯金を挙げているのに対し、カープは得失点差41でも貯金は7しかない。このあたり、試合運びの巧拙にジャイアンツとは差があるように見える。(その点、バファローズの得失点差は115点で12球団随一だが、貯金は17で、得失点差85のホークスが貯金18であることと比べると、バファローズは勝てた試合がもっとあったのではないだろうか。)

そして、こうしたデータを比較した限りでは、ホークスとバファローズの力は本当に拮抗している。今夜の試合の結果がどうであれ、この二チームはクライマックス・シリーズで再び好ゲームを展開してくれそうだ。

さて、延長10回の表。2イニング目のサファテはややコントロールを乱し、一四球と一安打。それに糸井に死球を与えてしまい、二死満塁のピンチに立たされた。ここで打席には、この試合再三チャンスにも凡退続きだったペーニャ。手に汗握る場内。そして、サファテが内角に投げ込んだ初球に手を出したペーニャの打球は高く上がり、ヤフオク・ドームの天井に当たって落下。三塁側のファール・グラウンドでそれをホークス遊撃手の今宮健太がキャッチしてこの回は終わった。後から思えば、バファローズに傾きかけた試合の流れを変えたのは、このファール・フライであったかもしれない。

その裏。バファローズは平野佳寿が続投せず、A・マエストリがマウンドに上がる。だが、重圧のせいかコントロールが定まらず、敬遠を含めた三つの四球で一死満塁のピンチに。10回の表とよく似た展開になった。次の打者はホークス選手会長の松田宣浩。ここで投手交代が告げられ、サイドスローの比嘉幹貴がマウンドに上る。今シーズンは既に60試合に登板し、防御率が0.81という素晴らしい投手だ。

初球ボールから入り、二つのファウルでカウントは1ボール2ストライク。比嘉はスライダーが武器だが、走者満塁の状況では無用なボール球は投げられず、一つ間違えれば死球になるようなエグいインコースも難しい。打者の松田はバットを短く持ち、スライダーにも左足を踏み込むことが出来た。

そして、運命の四球目。松田がバットをコンパクトに振り抜くと、打球はバックホーム体制のレフトの頭上をあっという間にに越えて、左中間を転々と跳ねていく。

打球の行方を確認してからスタートを切った三塁走者の柳田が本塁を踏んで、ガッツポーズと共に飛び跳ねる。試合を決めた松田は一二塁間でもみくちゃになっている。ベンチから飛び出して駆け寄った選手たちの輪。そこに向かって歩み寄る秋山幸二監督は目に涙。何というドラマティックな幕切れだろうか。テレビの画面に釘付けになりながら、「やったーっ!」という言葉以外に、私にも反応できることがない。

福岡ソフトバンクホークス、2014年レギュラー・シーズンの優勝を決めた一戦が、こうして終わった。球史に残る名勝負だった。シーズン最終戦をサヨナラ勝ちして優勝を決めたというのは、NPB史上でも珍しいのではないだろうか。

私が学生の頃、パ・リーグの試合がテレビに登場することなど、まずなかった。今から41年前、つまり1973年の秋。その年から二シーズン制を始めたパ・リーグのプレーオフは、前期優勝・南海ホークスと後期優勝・阪急ブレーブスの対戦だった。この日のために、あの手この手の作戦を練ってきたノムさん率いるホークスが、3勝2敗で何とかプレーオフを征するのだが、その試合の様子も放送されることはなかった。ラジオの短波放送を探すのが精一杯だ。当時、パ・リーグのファンにはそうした苦労と悲哀があったのである。

それに比べれば、今はこうしてNHKのBS1で試合が終わるまで全てを観戦出来るし、その後はMXテレビに切り替えれば選手たちのビールかけの様子も見ることが出来る。それはもう、殆ど夢のようなことだ。そして、そんな試合の経過を、スマホを通じて帰りの電車の中でフォローしていたらしく、仕事を終えた息子が缶ビールを幾つか買って帰って来た。さあ、これから我家も祝杯を上げることにしよう!

ところで、このレギュラー・シーズン、MVPは誰になるのだろう。バファローズが優勝チームなら、最多勝・防御率1位・奪三振王の三冠に輝く金子千尋が間違いなくMVPだったのだろうが、「チームの優勝に最も貢献した選手」という要素が強い近年の傾向を踏まえると、他に三冠王(或いは昨年本塁打記録を塗り替えたW・バレンティンのような選手)でもいない限り、ホークスの中からMVPが選ばれることになる。

投手なら37セーブのサファテか。しかし、今年のホークスの強さを象徴するものは、先ほど各種指標で見た通り打撃部門だ。とすれば、打率ベストテンに入った5人の打者から誰を選ぶのか。各指標を眺めてみると、総合的に誰が最も活躍したのかが、それなりに見えてくる。

打率・安打数共にパ・リーグの第3位。全試合に出場し、チーム内では打率1位、安打数3位、本塁打3位、打点2位、四死球1位、盗塁1位(33個)、出塁率1位、長打率2位、そして得点圏打率2位。今年のホークスで塁上を最も賑わした選手となると、「ギータ」こと柳田悠岐の姿が浮かんで来るのだが、果たしてどうであろうか。

(怪我で夏場を欠場したために規定打席に達しなかった松田は惜しいことをした。今の記録のペースであと40試合出場していたら、彼が間違いなくMPVに選ばれたことだろう。)

十年の総括 [スポーツ]

ブラジルで開催中のサッカーW杯大会は、一次リーグの全試合が終了し、決勝トーナメントに進む16ヶ国が出揃った。

国民の大きな期待を背負った日本代表チームは、一勝も挙げられずに一次リーグで敗退。過去に出場したW杯大会当時に比べても、海外のチームで経験を積んだ選手が多くなり、より攻撃的なサッカーを目指したザック・ジャパンだったが、蓋を開けてみればその攻撃は決め手を欠き、逆にカウンターで守備を破られた。「惨めだけれど、これが現実。受け入れて明日から進んでいかないといけない。」という本田圭佑のコメントが、全てを物語っているのだろう。

それは、私たちの会社にも当てはまるようなことだ。日々努力して技術に腕を磨き、高い品質のモノ作りをしていると自分たちでは思っていても、世界の競合先だって日々進歩している。うかうかして「次の一手」を怠ると、いつか差をつけられてしまう。そして、自信を持って世界に挑戦してみたはいいが、自分たちの意外なところに綻びが出たりするものだ。実力不足の所はまだ幾つもあるのだから、我々はもっともっと精進を続けなければならない。

そういう意味では、今回のザック・ジャパンが簡単に勝ち上がらなかったのは、かえって良かったのかもしれない。世界は身近な存在にはなっては来たが、そこに追いついた訳ではまだない。世界と戦うとはどういうことなのかを改めてゼロから考え直してみる、良い機会とすべきなのだろう。

ところで、今年は途中からW杯関連のニュースに弾き飛ばされたようになっていたが、5月20日から始まっていた日本のプロ野球(NPB)の交流戦が、今週で終わった。読売ジャイアンツが16勝8敗で、交流戦では二度目の優勝。交流戦10年の歴史の中で、セ・リーグのチームが優勝したのはその二回だけだ。それでも、かなり極端なパ・リーグの優位が続いていた一頃に比べて、今年はパの71勝70敗3分だったのだから、結果は両者がだいぶ均衡した形になった。

この10年間・・・と書いたところで、改めて思った。そうか、2005年のシーズンからセ・パ交流戦が始まって、今年でもう10年目なのだ。

両リーグの優勝チーム同士による日本シリーズ以外には、セ・パのチームが真剣勝負で対戦することが長らくなかったNPB。それが俄かに実現することになったのは、2004年にNPBが激震に見舞われたことがきっかけだった。言うまでもなく、大阪近鉄バッファローズとオリックス・ブルーウェーブの「球団合併」構想がその年の6月中旬に明らかになったことだ。それは、プロ野球選手会によるスト権の確立を経て、9月中旬には初のストライキの実施へと発展することになる。その結果として、球団数を減らすことはひとまずなくなり、IT関連企業の楽天とライブドアが新たなオーナーに名乗りを上げて競い合うことになった。

銀行の不良債権処理が大詰めを迎えていたこの年は、親会社の台所事情から、この近鉄・オリックス以外にも「第二の再編」が囁かれていた。(実際に、ダイエーが産業再生機構へ送られ、ソフトバンクが新たなオーナーとなる。) その他にも、「自由獲得枠」での選手の獲得にまつわる金銭の不正授受問題が表面化してセ・リーグ3球団の各オーナーが一斉に辞任。更には西武鉄道グループの不正経理問題から西武ライオンズのオーナーが辞任するなど、2004年はNPBにとってまことに多難な年であったと言う他はない。

NPB史上初のストライキの実施にまで及んだ労使交渉の中で合意に至った事項の一つが、ファン拡大への施策としての「セ・パ交流戦」(日本版インターリーグ)の開催だった。翌2005年のシーズンから早速始まり、各球団が相手リーグの全球団とホーム、ビジターで3試合ずつ、つまり各球団が36試合の交流戦を行う、というのが当初の枠組みだった。もちろんそれは、公式戦の一環として行われるから真剣勝負だ。

「人気のセ、実力のパ」と言われるものが、実際はどうなのか。投手も打席に立つセ・リーグの野球と、DH(指名代打)制を1973年以来続けているパ・リーグの野球とは、どんな風に違うのか。日本シリーズという限られた場面、限られたチームでしか比較できなかったことが、全チームについて可能になる。確かにこれは、プロ野球の人気向上策の一つではあったのだろう。

(セ・パ交流戦の勝敗数差と優勝チーム)

ところが、2005年・2006年と連続してパ・リーグのマリーンズが交流戦優勝を果たしたところで、試合数削減の要望がセ・リーグから出され、各球団36試合が翌年から24試合に減らされることになった。要するにセ・リーグ球団としては、交流戦をやることで自軍がジャイアンツ、タイガースといった全国区人気のチームと当たる回数が減るのは困るということだろう。(実際に、セ・リーグ下位とパ・リーグ下位の対戦では観客数が少ないのは否めない。)

交流戦の導入を決めた時から、そんなことはわかっていたはずだが、ともかくも24試合制になったことで、交流戦の期間中は「2試合→移動日→2試合→移動日」という変則日程になり、比較的少ない人数で先発投手のローテーションを回せるために、しっかりしたエースがいるチームが相対的に有利になった。その結果、パ・リーグ球団が以前にも増して勝ち星を重ねるようになり、優勝もパの球団が続くという、セ・リーグにとっては何とも皮肉なことになった。

両リーグの実力は、実際にどれぐらい違うのか。前述のように、今年は両者の差が比較的小さかった年だったのだが、3月28日に開幕してから5月18日までのリーグ戦(各チーム41~43試合)と、5月20日から6月26日までの交流戦(各チーム24試合)の戦績を比べてみると、以下の通りである。

同一リーグ内での試合は得点と失点がゼロサムだから、リーグ全体で見れば総得点数と総失点数は同じである。これが、セ・リーグ内では1試合平均で4.6、パ・リーグ内では同3.7だ。これが交流戦になると、セ・リーグ球団の得点(=パ・リーグ球団の失点)は1試合平均で4.0、パ・リーグ球団の得点(=セ・リーグ球団の失点)は4.4となっている。

また、セイバー・メトリックスの代表的な指標であるOPSとWHIPでも比較をしてみると、これも両リーグのパフォーマンスにそれほど大きな差がある訳ではないようだ。敢えて言えばパ・リーグの投手力が若干上なのかなとは思うが。

OPS (On-base Plus Slugging) = 出塁率+長打率 = 〔(安打+四死球)÷(打数+四死球+犠飛)〕+(塁打÷打数)

WHIP (Walks plus Hits per Inning Pitched) = (安打+四球)÷投球回数

(WHIPは本塁打もシングルも区別しないから、「どれだけ大きいのを打たれたのか」が数値に表れないところに難があるといえばあるのだが。)

そんな中、今年はセ・リーグ側から交流戦の試合数を更に削減したいとの申し入れがあったことが報じられている。パ・リーグはそれを了承しておらず、結論は出ていないようだ。

「2試合 → 移動 → 2試合 → 移動・・・」という相対的に移動日の多い日程は効率が悪い、というのが理由なのだそうだが、それを言うなら元々の36試合制に戻して、リーグ戦と同じように三連戦を一つの単位にすればいい。それを2試合に減らしたいと言い出したのはセ・リーグだったのだ。それに、現行の24試合から更に減らすとなると12試合だから、「1試合 → 移動 → 1試合 → 移動・・・」となり、更に効率の悪いことになる。

これはもう、「交流戦なんかやりたくない」と言っているのに等しいのではないか。だとすれば、多難だった2004年の出来事を踏まえて、プロ野球の人気向上策として交流戦を導入することに選手会との間で合意した、あの時の精神はどこへ行ってしまったのだろうか。

私ははやり、他リーグの各球団とホーム、ビジターで3試合ずつ当たる36試合制に戻すべきだと思う。そして、交流戦を今のようにスポンサー付の一時期のイベントにする必要はもうないし、優勝チームを決める必要もないだろう。18試合ずつ前期・後期に分けてもいいから、年間144試合の公式戦の一環として当たり前のように組んでしまえばいいと思う。年間144試合の内、交流戦が36試合ならちょうど1/4だから、バランスもいい。そして、夏のオールスター・ゲームは、やるとしても1試合で十分だろう。更に言えば、144試合が終わった後の意味不明な「クライマックス・シリーズ」はやめるべきだ。

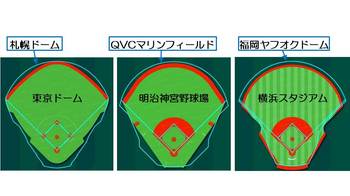

セ・リーグの問題は、「金持ち・人気球団」とそうでない球団との格差が大き過ぎることに加え、首都圏の3球団の本拠地球場がいずれも狭いことだ。外野の左中間と右中間の膨らみが少ないために、他の9球団の球場に比べてフェアー・ゾーン面積が600~800㎡も狭いのだ。リーグ全体の試合の半分がこうした球場で行われ、しかも優勝を争うチームの顔ぶれは毎年同じだ。(直近10年を見ると、セ・リーグ優勝は3球団。一方のパ・リーグは5球団。)こんな世界の中に閉じこもり、交流戦もやりたくないというセ・リーグは、自らの将来をどのように考えているのだろうか。

サッカーが世界中で行われ、FIFAのような国際組織があって四年に一度のW杯大会が行われるのに対して、野球人口のある国はもっと限られ、その中で米大リーグ(MLB)の存在がガリバーだから、WBCのような国際大会がうまく機能していない。国際化といっても、それはMLBでプレーすることとほぼ同義語になっている。

そんな中で、これからも人口が減り続ける日本でNPBをどうやって維持していくのか。今までにないような様々なチャレンジが必要ではないのか。それなのに、セ・リーグが交流戦すら減らしたいと言っているようでは、その将来は推して知るべしというものだろう。

国民の大きな期待を背負った日本代表チームは、一勝も挙げられずに一次リーグで敗退。過去に出場したW杯大会当時に比べても、海外のチームで経験を積んだ選手が多くなり、より攻撃的なサッカーを目指したザック・ジャパンだったが、蓋を開けてみればその攻撃は決め手を欠き、逆にカウンターで守備を破られた。「惨めだけれど、これが現実。受け入れて明日から進んでいかないといけない。」という本田圭佑のコメントが、全てを物語っているのだろう。

それは、私たちの会社にも当てはまるようなことだ。日々努力して技術に腕を磨き、高い品質のモノ作りをしていると自分たちでは思っていても、世界の競合先だって日々進歩している。うかうかして「次の一手」を怠ると、いつか差をつけられてしまう。そして、自信を持って世界に挑戦してみたはいいが、自分たちの意外なところに綻びが出たりするものだ。実力不足の所はまだ幾つもあるのだから、我々はもっともっと精進を続けなければならない。

そういう意味では、今回のザック・ジャパンが簡単に勝ち上がらなかったのは、かえって良かったのかもしれない。世界は身近な存在にはなっては来たが、そこに追いついた訳ではまだない。世界と戦うとはどういうことなのかを改めてゼロから考え直してみる、良い機会とすべきなのだろう。

ところで、今年は途中からW杯関連のニュースに弾き飛ばされたようになっていたが、5月20日から始まっていた日本のプロ野球(NPB)の交流戦が、今週で終わった。読売ジャイアンツが16勝8敗で、交流戦では二度目の優勝。交流戦10年の歴史の中で、セ・リーグのチームが優勝したのはその二回だけだ。それでも、かなり極端なパ・リーグの優位が続いていた一頃に比べて、今年はパの71勝70敗3分だったのだから、結果は両者がだいぶ均衡した形になった。

この10年間・・・と書いたところで、改めて思った。そうか、2005年のシーズンからセ・パ交流戦が始まって、今年でもう10年目なのだ。

両リーグの優勝チーム同士による日本シリーズ以外には、セ・パのチームが真剣勝負で対戦することが長らくなかったNPB。それが俄かに実現することになったのは、2004年にNPBが激震に見舞われたことがきっかけだった。言うまでもなく、大阪近鉄バッファローズとオリックス・ブルーウェーブの「球団合併」構想がその年の6月中旬に明らかになったことだ。それは、プロ野球選手会によるスト権の確立を経て、9月中旬には初のストライキの実施へと発展することになる。その結果として、球団数を減らすことはひとまずなくなり、IT関連企業の楽天とライブドアが新たなオーナーに名乗りを上げて競い合うことになった。

銀行の不良債権処理が大詰めを迎えていたこの年は、親会社の台所事情から、この近鉄・オリックス以外にも「第二の再編」が囁かれていた。(実際に、ダイエーが産業再生機構へ送られ、ソフトバンクが新たなオーナーとなる。) その他にも、「自由獲得枠」での選手の獲得にまつわる金銭の不正授受問題が表面化してセ・リーグ3球団の各オーナーが一斉に辞任。更には西武鉄道グループの不正経理問題から西武ライオンズのオーナーが辞任するなど、2004年はNPBにとってまことに多難な年であったと言う他はない。

NPB史上初のストライキの実施にまで及んだ労使交渉の中で合意に至った事項の一つが、ファン拡大への施策としての「セ・パ交流戦」(日本版インターリーグ)の開催だった。翌2005年のシーズンから早速始まり、各球団が相手リーグの全球団とホーム、ビジターで3試合ずつ、つまり各球団が36試合の交流戦を行う、というのが当初の枠組みだった。もちろんそれは、公式戦の一環として行われるから真剣勝負だ。

「人気のセ、実力のパ」と言われるものが、実際はどうなのか。投手も打席に立つセ・リーグの野球と、DH(指名代打)制を1973年以来続けているパ・リーグの野球とは、どんな風に違うのか。日本シリーズという限られた場面、限られたチームでしか比較できなかったことが、全チームについて可能になる。確かにこれは、プロ野球の人気向上策の一つではあったのだろう。

(セ・パ交流戦の勝敗数差と優勝チーム)

ところが、2005年・2006年と連続してパ・リーグのマリーンズが交流戦優勝を果たしたところで、試合数削減の要望がセ・リーグから出され、各球団36試合が翌年から24試合に減らされることになった。要するにセ・リーグ球団としては、交流戦をやることで自軍がジャイアンツ、タイガースといった全国区人気のチームと当たる回数が減るのは困るということだろう。(実際に、セ・リーグ下位とパ・リーグ下位の対戦では観客数が少ないのは否めない。)

交流戦の導入を決めた時から、そんなことはわかっていたはずだが、ともかくも24試合制になったことで、交流戦の期間中は「2試合→移動日→2試合→移動日」という変則日程になり、比較的少ない人数で先発投手のローテーションを回せるために、しっかりしたエースがいるチームが相対的に有利になった。その結果、パ・リーグ球団が以前にも増して勝ち星を重ねるようになり、優勝もパの球団が続くという、セ・リーグにとっては何とも皮肉なことになった。

両リーグの実力は、実際にどれぐらい違うのか。前述のように、今年は両者の差が比較的小さかった年だったのだが、3月28日に開幕してから5月18日までのリーグ戦(各チーム41~43試合)と、5月20日から6月26日までの交流戦(各チーム24試合)の戦績を比べてみると、以下の通りである。

同一リーグ内での試合は得点と失点がゼロサムだから、リーグ全体で見れば総得点数と総失点数は同じである。これが、セ・リーグ内では1試合平均で4.6、パ・リーグ内では同3.7だ。これが交流戦になると、セ・リーグ球団の得点(=パ・リーグ球団の失点)は1試合平均で4.0、パ・リーグ球団の得点(=セ・リーグ球団の失点)は4.4となっている。

また、セイバー・メトリックスの代表的な指標であるOPSとWHIPでも比較をしてみると、これも両リーグのパフォーマンスにそれほど大きな差がある訳ではないようだ。敢えて言えばパ・リーグの投手力が若干上なのかなとは思うが。

OPS (On-base Plus Slugging) = 出塁率+長打率 = 〔(安打+四死球)÷(打数+四死球+犠飛)〕+(塁打÷打数)

WHIP (Walks plus Hits per Inning Pitched) = (安打+四球)÷投球回数

(WHIPは本塁打もシングルも区別しないから、「どれだけ大きいのを打たれたのか」が数値に表れないところに難があるといえばあるのだが。)

そんな中、今年はセ・リーグ側から交流戦の試合数を更に削減したいとの申し入れがあったことが報じられている。パ・リーグはそれを了承しておらず、結論は出ていないようだ。

「2試合 → 移動 → 2試合 → 移動・・・」という相対的に移動日の多い日程は効率が悪い、というのが理由なのだそうだが、それを言うなら元々の36試合制に戻して、リーグ戦と同じように三連戦を一つの単位にすればいい。それを2試合に減らしたいと言い出したのはセ・リーグだったのだ。それに、現行の24試合から更に減らすとなると12試合だから、「1試合 → 移動 → 1試合 → 移動・・・」となり、更に効率の悪いことになる。

これはもう、「交流戦なんかやりたくない」と言っているのに等しいのではないか。だとすれば、多難だった2004年の出来事を踏まえて、プロ野球の人気向上策として交流戦を導入することに選手会との間で合意した、あの時の精神はどこへ行ってしまったのだろうか。

私ははやり、他リーグの各球団とホーム、ビジターで3試合ずつ当たる36試合制に戻すべきだと思う。そして、交流戦を今のようにスポンサー付の一時期のイベントにする必要はもうないし、優勝チームを決める必要もないだろう。18試合ずつ前期・後期に分けてもいいから、年間144試合の公式戦の一環として当たり前のように組んでしまえばいいと思う。年間144試合の内、交流戦が36試合ならちょうど1/4だから、バランスもいい。そして、夏のオールスター・ゲームは、やるとしても1試合で十分だろう。更に言えば、144試合が終わった後の意味不明な「クライマックス・シリーズ」はやめるべきだ。

セ・リーグの問題は、「金持ち・人気球団」とそうでない球団との格差が大き過ぎることに加え、首都圏の3球団の本拠地球場がいずれも狭いことだ。外野の左中間と右中間の膨らみが少ないために、他の9球団の球場に比べてフェアー・ゾーン面積が600~800㎡も狭いのだ。リーグ全体の試合の半分がこうした球場で行われ、しかも優勝を争うチームの顔ぶれは毎年同じだ。(直近10年を見ると、セ・リーグ優勝は3球団。一方のパ・リーグは5球団。)こんな世界の中に閉じこもり、交流戦もやりたくないというセ・リーグは、自らの将来をどのように考えているのだろうか。

サッカーが世界中で行われ、FIFAのような国際組織があって四年に一度のW杯大会が行われるのに対して、野球人口のある国はもっと限られ、その中で米大リーグ(MLB)の存在がガリバーだから、WBCのような国際大会がうまく機能していない。国際化といっても、それはMLBでプレーすることとほぼ同義語になっている。

そんな中で、これからも人口が減り続ける日本でNPBをどうやって維持していくのか。今までにないような様々なチャレンジが必要ではないのか。それなのに、セ・リーグが交流戦すら減らしたいと言っているようでは、その将来は推して知るべしというものだろう。

リンゴとミカン (2) [スポーツ]

“baseball”という言葉が米国の文献に初めて登場したのは、18世紀の終わり頃であるそうだ。英国で中世から行われてきた遊びが、移民によって新大陸にもたらされ、次第に現在の野球の原型のようなルールが出来ていったらしい。

北部を中心にしたスポーツだったのが、南北戦争(1861~65年)を契機に南部も広まることになった。その戦争が終わった4年後の1869年には、シンシナティ・レッドストッキングスという世界初のプロ球団が誕生していたというから、今も昔も米国は新たなビジネスの開拓に貪欲なお国柄である。

本場・米国でもリンゴとミカンは別物

その翌々年には、世界初のプロ野球リーグが発足。これは一度失敗するのだが、それを引き継ぐ形で1876(明治9)年にナショナル・リーグが設立され、早くも「メジャー・リーグ」を名乗った。そして、現在のMLBを構成するもう一方のリーグであるアメリカン・リーグが始まったのは、これより四半世紀も後の1901年のことだ。以来、リンゴ村とミカン村の2リーグ制のプロ野球がずっと続いている。公式戦はそれぞれのリーグ内だけで行われ、両リーグの優勝チーム同士によるワールド・シリーズだけが接点だった。

四半世紀も歴史が長いだけあって、米国では伝統的にナ・リーグの方が人気を集めていた。それを何とかして挽回したいいア・リーグ。そこで1973年に導入されたのが、打撃戦となりやすい「指名打者制」だ。(日本でも、不人気に喘いでいたパ・リーグが、ア・リーグに倣って1975年からこの制度を取り入れている。) 以来、ナ・リーグとア・リーグは異なる野球をすることになった。

だが、「リンゴはリンゴ、ミカンはミカン」とも言っていられなくなったのが、1994年から翌年にかけてのMLB選手会のストライキによる深刻なファン離れだった。事態を受け止めたMLBは、新企画としてインターリーグ(交流戦)を1997年のシーズンから開始。同地区内の顔合わせが中心ではあるが、ともかくもヤンキース対メッツ、ホワイトソックス対カブス、エンゼルス対ドジャースのようなリンゴとミカンの対決を、公式戦の一環として楽しめることになった。

こうするしかないMLBのプレーオフ

日本よりも球団数がずっと多いMLB。しかも広い国土で、東西の時差が3時間もある。球団数が20を超えた1969年に、両リーグがそれぞれ東西二地区制を導入し、更にチーム数が増えた1990年代からは中地区を加えた三地区制になった。現在は両リーグを合わせて30球団。ヒューストン・アストロズがナ・リーグ中地区からア・リーグ西地区へと鞍替えしたことで、2013年のシーズンから両リーグともに15球団、それぞれ東・中・西地区に5球団ずつ、という体制になっている。

レギュラー・シーズンは、各チームが年間162試合。この内、自分が所属する地区の4球団と各19試合ずつ対戦するので、これだけで76試合。リーグ内の他地区の球団(5×2=10球団)との対戦が計66試合。そしてインターリーグが20試合だ。同じリーグの同一地区内では同じ相手と19回も当たるのに、他の地区とは一球団あたり6~7回しか当たらない。つまり、同一リーグ内でも完璧な「総当たり」では全然ないのだ。インターリーグに至っては、15球団の内の6球団と3~4回対戦するだけである。(但し、全体を通じてホーム81試合、アウェイ81試合となるように調整されているようだ。)

それでは公平じゃない、という声もあるのだろうが、あの広い国土で完璧な「総当たり」を目指すのも現実的ではないのだろう。だからこそ、各リーグで三地区の各優勝チームとワイルド・カード(優勝チームを除いた残りの中で最高勝率のチーム)によるプレーオフを行う意味があるのだ。同じリンゴ村の中でも畑によって出来が違うから、村のチャンピオンを決めるには、それぞれの畑の代表同士で白黒つけてもらわねばならない。

過剰感を拭えない日本のCS

それとは対照的に、セ・パ両リーグが各6球団の日本のプロ野球では、年間144試合のレギュラー・シーズン自体が、リーグ戦も交流戦も完璧な「総当たり」だ。同じリーグ内の5球団と24回ずつ対戦し、交流戦でも別リーグの全6球団と4回ずつ当たる。2004年からパ・リーグが先行して始め、2007年からセ・リーグも追随する形になったクライマックス・シリーズ、つまり日本版のプレーオフ制度にどこか疑問が残る理由が、ここにある。

これが消化試合を減らすための方策であったことは言うまでもないのだが、各リーグ6球団のうち3球団がプレーオフに進むことの過剰感もさることながら、MLBとは違ってレギュラー・シーズンが既に完璧な総当たりなのだから、リンゴ村とミカン村のそれぞれの中ではもう白黒ついているじゃないか、という点である。それだから、42.195kmのマラソンで順位が決まった後に100m走で本当の勝者を決めようとしているような印象を拭えないのだ。

これに対して、現在の日本プロ野球の2リーグ制自体にも踏み込む形での改革案を唱える向きもあると聞く。それは、セ・パという現在のリーグを取り払い(=リンゴとミカンの区別をなくし)、12球団を何らかの形で4球団ずつ三つのグループに分けて、12球団の間で総当たり戦を行い、最後に4チームでプレーオフを行うというものだ。

便宜的に、セ・パ12球団を2012年のレギュラー・シーズンの勝率で順番に並べてみよう。それを、例えば順位の合計が3グループ間で同数になるように、グループA・B・Cに分ける。そして12球団で総当たりの試合を行う。各球団が他の11球団と各13回対戦すれば、各球団の年間試合数は143だから、現在のレギュラー・シーズンと殆ど同じだ。

その結果、各球団の勝率が例えば2013年のレギュラー・シーズンの勝率だったとすると、グループ優勝はジャイアンツ、タイガース、ライオンズ。そして残り9球団の中での最高勝率がイーグルスとなるので、この四者の間でプレーオフを行うことになる。

このグループ分けは固定的なものではなく、前年の各球団の成績によって、同じロジックで翌年のグループ分けをすればいい。MLBのような地区割りではないから、「東地区にいる限り、ヤンキースを上回らないと優勝できない」ということにはならない。

運・不運があるとすれば、上表でいうグループAのイーグルスのように、12球団全体を通じて勝率が2位でも、勝率1位の球団と同じグループにいればワイルド・カードになってしまうことだ。極端な例を挙げれば、各球団の勝率がグループA: 1~4位、グループB:5~8位、グループC:9~12位という結果になった場合には、プレーオフに進むのは1位、2位(ワイルド・カード)、5位、9位の各球団ということになる。まあ、そんなことが起きる確率は極めて低いのだろうけれど。

確かにこれは究極の総当たり制で、理路整然としている。今のCS制度よりはスッキリしているだろう。そうなのだが、だからこそ根本的な問題に立ち戻ることになる。12球団で完璧な総当たりを行うなら、もはやリンゴとミカンの区別なく、どこが強かったのかはレギュラー・シーズンでこれ以上ないほど明確になる。ならば、4球団でプレーオフを行う意味は何なのか。あるとしたら、やはり消化試合を減らすためのインセンティブということしかないのだろう。

(このあたり、現在18チームによるリーグ戦のサッカーJ1なども同じ問題を抱えているようだ。今は1シーズン制、ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりが全てなのだが、再来年(2015年)からは2シーズン制に戻し、前期1位と後期2位、前期2位と後期1位によるプレーオフを行い、その勝者が年間勝ち点一位のチームとのチャンピオンシップで年間優勝を争うことになるという。)

新チームの加盟問題を巡って当時の日本野球連盟が分裂し、1950(昭和25)年のシーズンから2リーグ制が続いてきた日本のプロ野球。だが、年間試合数の5/6は同一リーグ内の5球団相手という、何とも「閉じた」世界だ。日本人選手がMLBに挑戦することも珍しくなくなった今、「リンゴとミカン」へのこだわりから脱却し、大胆な改革に挑戦すべき時期に来ているのではないだろうか。

ともあれ、この秋もリンゴとミカンの頂上対決が始まった。

北部を中心にしたスポーツだったのが、南北戦争(1861~65年)を契機に南部も広まることになった。その戦争が終わった4年後の1869年には、シンシナティ・レッドストッキングスという世界初のプロ球団が誕生していたというから、今も昔も米国は新たなビジネスの開拓に貪欲なお国柄である。

本場・米国でもリンゴとミカンは別物

その翌々年には、世界初のプロ野球リーグが発足。これは一度失敗するのだが、それを引き継ぐ形で1876(明治9)年にナショナル・リーグが設立され、早くも「メジャー・リーグ」を名乗った。そして、現在のMLBを構成するもう一方のリーグであるアメリカン・リーグが始まったのは、これより四半世紀も後の1901年のことだ。以来、リンゴ村とミカン村の2リーグ制のプロ野球がずっと続いている。公式戦はそれぞれのリーグ内だけで行われ、両リーグの優勝チーム同士によるワールド・シリーズだけが接点だった。

四半世紀も歴史が長いだけあって、米国では伝統的にナ・リーグの方が人気を集めていた。それを何とかして挽回したいいア・リーグ。そこで1973年に導入されたのが、打撃戦となりやすい「指名打者制」だ。(日本でも、不人気に喘いでいたパ・リーグが、ア・リーグに倣って1975年からこの制度を取り入れている。) 以来、ナ・リーグとア・リーグは異なる野球をすることになった。

だが、「リンゴはリンゴ、ミカンはミカン」とも言っていられなくなったのが、1994年から翌年にかけてのMLB選手会のストライキによる深刻なファン離れだった。事態を受け止めたMLBは、新企画としてインターリーグ(交流戦)を1997年のシーズンから開始。同地区内の顔合わせが中心ではあるが、ともかくもヤンキース対メッツ、ホワイトソックス対カブス、エンゼルス対ドジャースのようなリンゴとミカンの対決を、公式戦の一環として楽しめることになった。

こうするしかないMLBのプレーオフ

日本よりも球団数がずっと多いMLB。しかも広い国土で、東西の時差が3時間もある。球団数が20を超えた1969年に、両リーグがそれぞれ東西二地区制を導入し、更にチーム数が増えた1990年代からは中地区を加えた三地区制になった。現在は両リーグを合わせて30球団。ヒューストン・アストロズがナ・リーグ中地区からア・リーグ西地区へと鞍替えしたことで、2013年のシーズンから両リーグともに15球団、それぞれ東・中・西地区に5球団ずつ、という体制になっている。

レギュラー・シーズンは、各チームが年間162試合。この内、自分が所属する地区の4球団と各19試合ずつ対戦するので、これだけで76試合。リーグ内の他地区の球団(5×2=10球団)との対戦が計66試合。そしてインターリーグが20試合だ。同じリーグの同一地区内では同じ相手と19回も当たるのに、他の地区とは一球団あたり6~7回しか当たらない。つまり、同一リーグ内でも完璧な「総当たり」では全然ないのだ。インターリーグに至っては、15球団の内の6球団と3~4回対戦するだけである。(但し、全体を通じてホーム81試合、アウェイ81試合となるように調整されているようだ。)

それでは公平じゃない、という声もあるのだろうが、あの広い国土で完璧な「総当たり」を目指すのも現実的ではないのだろう。だからこそ、各リーグで三地区の各優勝チームとワイルド・カード(優勝チームを除いた残りの中で最高勝率のチーム)によるプレーオフを行う意味があるのだ。同じリンゴ村の中でも畑によって出来が違うから、村のチャンピオンを決めるには、それぞれの畑の代表同士で白黒つけてもらわねばならない。

過剰感を拭えない日本のCS

それとは対照的に、セ・パ両リーグが各6球団の日本のプロ野球では、年間144試合のレギュラー・シーズン自体が、リーグ戦も交流戦も完璧な「総当たり」だ。同じリーグ内の5球団と24回ずつ対戦し、交流戦でも別リーグの全6球団と4回ずつ当たる。2004年からパ・リーグが先行して始め、2007年からセ・リーグも追随する形になったクライマックス・シリーズ、つまり日本版のプレーオフ制度にどこか疑問が残る理由が、ここにある。

これが消化試合を減らすための方策であったことは言うまでもないのだが、各リーグ6球団のうち3球団がプレーオフに進むことの過剰感もさることながら、MLBとは違ってレギュラー・シーズンが既に完璧な総当たりなのだから、リンゴ村とミカン村のそれぞれの中ではもう白黒ついているじゃないか、という点である。それだから、42.195kmのマラソンで順位が決まった後に100m走で本当の勝者を決めようとしているような印象を拭えないのだ。

これに対して、現在の日本プロ野球の2リーグ制自体にも踏み込む形での改革案を唱える向きもあると聞く。それは、セ・パという現在のリーグを取り払い(=リンゴとミカンの区別をなくし)、12球団を何らかの形で4球団ずつ三つのグループに分けて、12球団の間で総当たり戦を行い、最後に4チームでプレーオフを行うというものだ。

便宜的に、セ・パ12球団を2012年のレギュラー・シーズンの勝率で順番に並べてみよう。それを、例えば順位の合計が3グループ間で同数になるように、グループA・B・Cに分ける。そして12球団で総当たりの試合を行う。各球団が他の11球団と各13回対戦すれば、各球団の年間試合数は143だから、現在のレギュラー・シーズンと殆ど同じだ。

その結果、各球団の勝率が例えば2013年のレギュラー・シーズンの勝率だったとすると、グループ優勝はジャイアンツ、タイガース、ライオンズ。そして残り9球団の中での最高勝率がイーグルスとなるので、この四者の間でプレーオフを行うことになる。

このグループ分けは固定的なものではなく、前年の各球団の成績によって、同じロジックで翌年のグループ分けをすればいい。MLBのような地区割りではないから、「東地区にいる限り、ヤンキースを上回らないと優勝できない」ということにはならない。

運・不運があるとすれば、上表でいうグループAのイーグルスのように、12球団全体を通じて勝率が2位でも、勝率1位の球団と同じグループにいればワイルド・カードになってしまうことだ。極端な例を挙げれば、各球団の勝率がグループA: 1~4位、グループB:5~8位、グループC:9~12位という結果になった場合には、プレーオフに進むのは1位、2位(ワイルド・カード)、5位、9位の各球団ということになる。まあ、そんなことが起きる確率は極めて低いのだろうけれど。

確かにこれは究極の総当たり制で、理路整然としている。今のCS制度よりはスッキリしているだろう。そうなのだが、だからこそ根本的な問題に立ち戻ることになる。12球団で完璧な総当たりを行うなら、もはやリンゴとミカンの区別なく、どこが強かったのかはレギュラー・シーズンでこれ以上ないほど明確になる。ならば、4球団でプレーオフを行う意味は何なのか。あるとしたら、やはり消化試合を減らすためのインセンティブということしかないのだろう。

(このあたり、現在18チームによるリーグ戦のサッカーJ1なども同じ問題を抱えているようだ。今は1シーズン制、ホーム&アウェイ方式による2回戦総当たりが全てなのだが、再来年(2015年)からは2シーズン制に戻し、前期1位と後期2位、前期2位と後期1位によるプレーオフを行い、その勝者が年間勝ち点一位のチームとのチャンピオンシップで年間優勝を争うことになるという。)

新チームの加盟問題を巡って当時の日本野球連盟が分裂し、1950(昭和25)年のシーズンから2リーグ制が続いてきた日本のプロ野球。だが、年間試合数の5/6は同一リーグ内の5球団相手という、何とも「閉じた」世界だ。日本人選手がMLBに挑戦することも珍しくなくなった今、「リンゴとミカン」へのこだわりから脱却し、大胆な改革に挑戦すべき時期に来ているのではないだろうか。

ともあれ、この秋もリンゴとミカンの頂上対決が始まった。

リンゴとミカン (1) [スポーツ]

昭和49年10月12日(土)の夜、場所は名古屋の中日球場(当時)。プロ野球・中日ドラゴンズ対大洋ホエールズのダブルヘッダーの第二試合も、九回の表を迎えていた。

最後の打者・山下大輔の放ったライナーが、ジャンプした三塁手・島谷金二のグラブに収まると、遂にゲーム・セット。次の瞬間、球場内は花火のような歓喜に包まれた。ドラゴンズの球団史上二回目、20年ぶりのリーグ優勝だ。監督のウォーリー与那嶺が宙を舞う。そして、この試合に9回から登板した27歳のエースは、見事に胴上げ投手になった。

それは、川上巨人の”V10”が阻まれた瞬間でもあった。既にこの年、打順が固定されなくなっていた三塁手・長嶋茂雄は、この日の試合後に引退を表明。翌朝の新聞では、「中日優勝」よりも「長嶋引退」の方が大きな記事になっていた。

あれから39年。あの時の胴上げ投手はこの秋に二度、今度はパ・リーグの楽天ゴールデンイーグルスの監督として宙を舞った。9月26日の対ライオンズ戦で球団創設以来初のリーグ優勝、そして10月21日のクライマックス・シリーズ(CS) セカンド・ステージの対マリーンズ第4戦で、同じく初の日本シリーズ進出を決めたのだった。

米・大リーグ(MLB)にア・リーグとナ・リーグがあるように、日本のプロ野球も1950年から2リーグ制が続いてきた。同じ国のプロ野球なのに、二つのリーグはリンゴとミカンのように違うものだとされている。(一方だけが指名打者制を導入しているから、確かに違う野球だといえばそうなのだが。) それでは、2013年のリンゴ村とミカン村のペナント・レースは、それぞれどのような姿になったのだろうか。

プロ野球の公式戦は、各チームについて、同一リーグ内でのカードが120、交流戦が24、計144試合だ。勝率を争うのだが、リーグの中でのゼロ・サムなのだから、要は勝ち数と敗け数の差で決まる。各チームが誰を相手にどれだけの貯金・借金を作ったのか、その観点から両リーグを眺めてみよう。

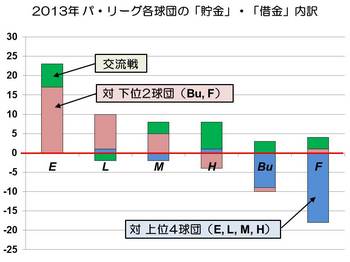

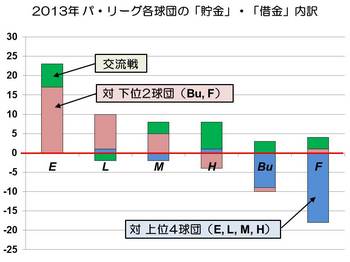

上位4球団が互角だったパ・リーグ

パ・リーグは、リーグ戦の貯金・借金が実にきれいな姿で並んでいる。トップのイーグルス(+17)を先頭に、ライオンズ(+10)、マリーンズ(+3)、ホークス(-3)、バファローズ(-10)、そしてファイターズ(-17)と、完璧な上下対称形だ。6チームが全て3.0~3.5ゲーム差できっちりと並んでいたことになる。

そして、交流戦でセ・リーグ球団から合計で20の貯金を作った。それも、どこか1チームが突っ走った訳ではなく、5球団で黒字を分けた形だ。その結果、首位ライオンズから4位のホークスまでが通算で貯金を作り、下位2球団(バファローズ、ファイターズ)との間に一線が引かれる格好になった。

更に貯金・借金の内訳を見てみると、上位4球団間の勝ち負けでは、殆ど差がなかった。

例えば首位イーグルスは、対ライオンズで借金4、対マリーンズで貯金4、対ホークスでは±0、以上合計でちょうど±0だった。同様に、2位ライオンズは他の3チームとの間では合計で+1の貯金、3位マリーンズは借金2、そして4位ホークスは貯金1だ。つまり、この4球団の間で言えば、ほぼ完全に五分五分だった。

但し、4球団にはそれぞれに奇妙な形で天敵とカモがいた。イーグルスはライオンズに弱いが、マリーンズはお客さんだった。その首位イーグルスに強かったライオンズは、不思議なほどにホークスが苦手だった。そのホークスはマリーンズ相手に6つも負け越したが、マリーンズはイーグルスとライオンズからそれぞれ4つの借金を作った。こういう「四つ巴」の展開は、見ている分には実に面白い。

差がついたのは、下位2球団との対戦成績である。つまり、下2つから勝ち星を重ねたチームほど貯金が積み上がり、取りこぼしの多いチームほど貯金が減った。それが最終順位に表れた。(4位ホークスは、5位と6位に対して合計で借金4だった。それでも4位でいられたのは、上3つとの対戦で合計+1の貯金を作っていたからである。)

そこで語らずにはいられないのが、今年24勝無敗という驚異的な成績を残した、イーグルスの「絶対のエース」、田中マー君の存在である。チームはリーグ戦と交流戦を合わせて最終的な貯金が23。だがマー君一人で24勝0敗だから、結果的にはその他の試合が勝率5割でも優勝できたことになる。リーグ戦だけ見れば、チームの貯金17に対してマー君の勝ち星は20だから、もっとお釣りがあった訳だ。

しかも、そのマー君は、リーグ戦での20勝のうち、下位2球団を相手に13勝している。(特にファイターズには8勝だ!) この稼ぎが、最終的には大きくモノを言った。

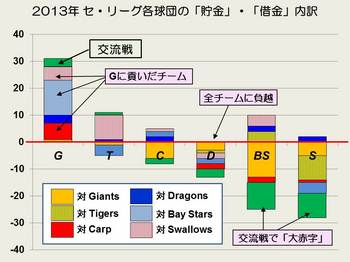

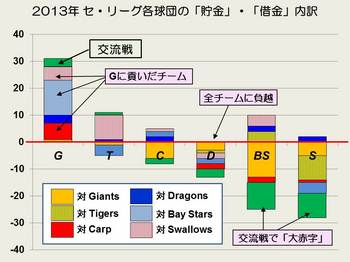

「一強五弱」のセ・リーグ

一方のセ・リーグはというと、これはもうジャイアンツの独り勝ち。それ以外に言うべきことがない。

リーグ戦だけで貯金28。交流戦と合計の貯金は31で、2位タイガースに12.5ゲームの差をつけた、ぶっちぎりの優勝だ。今年は3位で球団史上初めてCSに出場したカープに敢闘賞のようなイメージがあるものの、リーグ戦、交流戦共に借金だったのだから、客観的にはBクラスを抜け出したとも言い難い。

チーム別の貯金・借金の内訳を見てみると、セ・リーグの一強五弱ぶりがもっとよくわかる。

首位ジャイアンツは他の5球団に全て勝ち越し。中でも5位ベイスターズからは13もの貯金を荒稼ぎしている(昔から「横浜銀行」と呼ばれる所以だ)。「健闘」したはずのカープも6つの貯金を貢いでおり、実はジャイアンツの独走を許した元凶の一つだったのである。(CSでもジャイアンツには一つも勝てなかった。)

4位のドラゴンズは全てのチームに負け越し。そして下位のベイスターズとスワローズは交流戦で一気に敗けが込み、5月・6月の時点で早くもペナント・レースから脱落してしまった。(主砲ウラディミール・バレンティンが60発を放ち、最多勝と勝率一位のタイトルを獲った新人投手・小川康弘が彗星のように現れたスワローズは、それでも最下位だったのだから不思議なチームである、)

要約すれば、交流戦で計20の貯金を作ったパ・リーグは、そこでの成績にあまり大きな差がつかず、上位4球団がその後も四つ巴の戦いを続けたのに対して、セ・リーグは交流戦によって上下の格差が一気に開き、その後は完璧な一強五弱になってしまった。セ・リーグのその状況は、もはやリーグの体を成していないとすら言えるものだろう。

リンゴ村とミカン村は、こんな風に違っていた。そうなると、素朴な質問に立ち返りたくなる。リンゴとミカンはどっちが強いのだろう?

最後の打者・山下大輔の放ったライナーが、ジャンプした三塁手・島谷金二のグラブに収まると、遂にゲーム・セット。次の瞬間、球場内は花火のような歓喜に包まれた。ドラゴンズの球団史上二回目、20年ぶりのリーグ優勝だ。監督のウォーリー与那嶺が宙を舞う。そして、この試合に9回から登板した27歳のエースは、見事に胴上げ投手になった。

それは、川上巨人の”V10”が阻まれた瞬間でもあった。既にこの年、打順が固定されなくなっていた三塁手・長嶋茂雄は、この日の試合後に引退を表明。翌朝の新聞では、「中日優勝」よりも「長嶋引退」の方が大きな記事になっていた。

あれから39年。あの時の胴上げ投手はこの秋に二度、今度はパ・リーグの楽天ゴールデンイーグルスの監督として宙を舞った。9月26日の対ライオンズ戦で球団創設以来初のリーグ優勝、そして10月21日のクライマックス・シリーズ(CS) セカンド・ステージの対マリーンズ第4戦で、同じく初の日本シリーズ進出を決めたのだった。

米・大リーグ(MLB)にア・リーグとナ・リーグがあるように、日本のプロ野球も1950年から2リーグ制が続いてきた。同じ国のプロ野球なのに、二つのリーグはリンゴとミカンのように違うものだとされている。(一方だけが指名打者制を導入しているから、確かに違う野球だといえばそうなのだが。) それでは、2013年のリンゴ村とミカン村のペナント・レースは、それぞれどのような姿になったのだろうか。

プロ野球の公式戦は、各チームについて、同一リーグ内でのカードが120、交流戦が24、計144試合だ。勝率を争うのだが、リーグの中でのゼロ・サムなのだから、要は勝ち数と敗け数の差で決まる。各チームが誰を相手にどれだけの貯金・借金を作ったのか、その観点から両リーグを眺めてみよう。

上位4球団が互角だったパ・リーグ

パ・リーグは、リーグ戦の貯金・借金が実にきれいな姿で並んでいる。トップのイーグルス(+17)を先頭に、ライオンズ(+10)、マリーンズ(+3)、ホークス(-3)、バファローズ(-10)、そしてファイターズ(-17)と、完璧な上下対称形だ。6チームが全て3.0~3.5ゲーム差できっちりと並んでいたことになる。

そして、交流戦でセ・リーグ球団から合計で20の貯金を作った。それも、どこか1チームが突っ走った訳ではなく、5球団で黒字を分けた形だ。その結果、首位ライオンズから4位のホークスまでが通算で貯金を作り、下位2球団(バファローズ、ファイターズ)との間に一線が引かれる格好になった。

更に貯金・借金の内訳を見てみると、上位4球団間の勝ち負けでは、殆ど差がなかった。

例えば首位イーグルスは、対ライオンズで借金4、対マリーンズで貯金4、対ホークスでは±0、以上合計でちょうど±0だった。同様に、2位ライオンズは他の3チームとの間では合計で+1の貯金、3位マリーンズは借金2、そして4位ホークスは貯金1だ。つまり、この4球団の間で言えば、ほぼ完全に五分五分だった。

但し、4球団にはそれぞれに奇妙な形で天敵とカモがいた。イーグルスはライオンズに弱いが、マリーンズはお客さんだった。その首位イーグルスに強かったライオンズは、不思議なほどにホークスが苦手だった。そのホークスはマリーンズ相手に6つも負け越したが、マリーンズはイーグルスとライオンズからそれぞれ4つの借金を作った。こういう「四つ巴」の展開は、見ている分には実に面白い。

差がついたのは、下位2球団との対戦成績である。つまり、下2つから勝ち星を重ねたチームほど貯金が積み上がり、取りこぼしの多いチームほど貯金が減った。それが最終順位に表れた。(4位ホークスは、5位と6位に対して合計で借金4だった。それでも4位でいられたのは、上3つとの対戦で合計+1の貯金を作っていたからである。)

そこで語らずにはいられないのが、今年24勝無敗という驚異的な成績を残した、イーグルスの「絶対のエース」、田中マー君の存在である。チームはリーグ戦と交流戦を合わせて最終的な貯金が23。だがマー君一人で24勝0敗だから、結果的にはその他の試合が勝率5割でも優勝できたことになる。リーグ戦だけ見れば、チームの貯金17に対してマー君の勝ち星は20だから、もっとお釣りがあった訳だ。

しかも、そのマー君は、リーグ戦での20勝のうち、下位2球団を相手に13勝している。(特にファイターズには8勝だ!) この稼ぎが、最終的には大きくモノを言った。

「一強五弱」のセ・リーグ

一方のセ・リーグはというと、これはもうジャイアンツの独り勝ち。それ以外に言うべきことがない。

リーグ戦だけで貯金28。交流戦と合計の貯金は31で、2位タイガースに12.5ゲームの差をつけた、ぶっちぎりの優勝だ。今年は3位で球団史上初めてCSに出場したカープに敢闘賞のようなイメージがあるものの、リーグ戦、交流戦共に借金だったのだから、客観的にはBクラスを抜け出したとも言い難い。

チーム別の貯金・借金の内訳を見てみると、セ・リーグの一強五弱ぶりがもっとよくわかる。

首位ジャイアンツは他の5球団に全て勝ち越し。中でも5位ベイスターズからは13もの貯金を荒稼ぎしている(昔から「横浜銀行」と呼ばれる所以だ)。「健闘」したはずのカープも6つの貯金を貢いでおり、実はジャイアンツの独走を許した元凶の一つだったのである。(CSでもジャイアンツには一つも勝てなかった。)

4位のドラゴンズは全てのチームに負け越し。そして下位のベイスターズとスワローズは交流戦で一気に敗けが込み、5月・6月の時点で早くもペナント・レースから脱落してしまった。(主砲ウラディミール・バレンティンが60発を放ち、最多勝と勝率一位のタイトルを獲った新人投手・小川康弘が彗星のように現れたスワローズは、それでも最下位だったのだから不思議なチームである、)

要約すれば、交流戦で計20の貯金を作ったパ・リーグは、そこでの成績にあまり大きな差がつかず、上位4球団がその後も四つ巴の戦いを続けたのに対して、セ・リーグは交流戦によって上下の格差が一気に開き、その後は完璧な一強五弱になってしまった。セ・リーグのその状況は、もはやリーグの体を成していないとすら言えるものだろう。

リンゴ村とミカン村は、こんな風に違っていた。そうなると、素朴な質問に立ち返りたくなる。リンゴとミカンはどっちが強いのだろう?

(To be continued)

「勝つ野球」の科学 (2) [スポーツ]

米国生まれのスポーツ、野球。それは、殆どの時間にゲームが連続して動いているサッカーのような競技とは違って、投手にボールが戻ってくるところで必ず一度試合が止まる。そして投手が次の投球動作に入ると、止まっていたその局面から試合が再開する。つまり、野球の試合はサッカーで言うところの「セット・プレー」の集合体のようなものだ。

だから、局面を特定し(例えば、三回の表、無死一塁、打者のカウントは1ボール1ストライク)、次の投球によって何が起きたかを記録することは可能だ。そうしたデータを積み重ねていけば、「ゲームの根底に横たわる合理性はデータ分析で明らかにできるのではないか」と考える人々が出て来るのは至極当然のことだろう。事実、そうした試みは19世紀から行なわれていたらしい。

1977年、米カンザス州で食品工場の夜間警備員を勤めていたビル・ジェイムズという男が、夜勤の暇つぶしに野球に関する独自のデータ分析や仮説の提起を行ない、ガリ版刷り68ページの小冊子にして自費出版を行なった。『野球抄1977 - 知られざる18種類のデータ情報』というタイトルのその冊子には、75人から購入の申込があったという。

以後、この冊子は年々注目を集め、’80年代には出版社から発売されてベストセラーに名を連ねるまでになるのだが、それぐらい、米国には野球というゲームを正しい測定基準から分析することに夢中になる人々がいるということだろう。因みに、SABR(全米野球学会、Society for American Baseball Research)とmetrics(測定基準)をつなげた「セイバーメトリクス」という新語の名付け親は、このビル・ジェイムズなのである。

セイバーメトリクスの代表的なものが、出塁率(On-base Percentage)と長打率(Slugging Percentage)を足し合わせたOPS(On-base Plus Slugging)という測定基準だ。これが得点数と相関しているという。

出塁率=(安打+四球+死球)÷(打数+四球+死球+犠飛)

長打率=塁打÷打数

OPS=出塁率+長打率

割り算の分母が異なる出塁率と長打率を単純合計することに科学的な意味があるのか?と思ってしまうのだが、要は何らかの形で塁を賑わす可能性を指していると思えばいいのだろう。このOPSという概念はMLB(米・大リーグ)でも既に採用されている。(余談になるが、MLBのホームページには過去の統計データを検索できる機能があって、その内容が非常に充実している。投手と打者を特定し、二人の対戦成績をピックアップすることだって可能だ。)

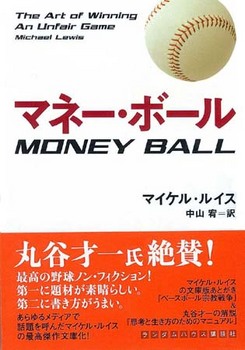

マイケル・ルイス著『マネーボール』の主人公であるビリー・ビーンGMが、セイバーメトリクスを駆使して貧乏球団オークランド・アスレティックスのチーム編成を行なった2002年。このシーズンのMLB全30球団の得点数とOPSを比較してみよう。

確かに両者には正の相関が見られる。野球は打力だけでは語れないから、得点数が多ければ、或いはOPSが高ければ必ず優勝するというものではないが、プレーオフに進出した8球団が、おしなべて得点数とOPSが共に高いチームであったことは事実である。更にワールドシリーズに出場した2チームは、やはり得点数、OPS共に上位のチームだ。

MLBには「引き分け」の規定がないから、どんなに延長戦になっても、勝負がつくまで試合を続ける。時間切れ引き分けに持ち込んで「負けなければいい」という訳にはいかないから、とにかく相手より多く点を取らないことには始まらない。だから、まずは得点数と正の相関があるOPSを高めること、OPSの高い選手を活用することが基本ということなのだろう。

一方で、投手力は失点数に表れ、投打のバランスは得失点差に表れ、そして得失点差と勝利試合数が何らかの形で相関するのだろうけれど、そのあたりの分析はまた別途、ということにしたい。

ビリー・ビーンが断行したチーム編成によって、アスレティックスは2000年から4年連続でプレーオフに進出し、2006年にも再びプレーオフに進んだが、いずれも地区予選で敗退している。映画『マネー・ボール』の中でもビリーは何度も呟く。「最後に勝たなければ、何の意味もない。」と。

地区優勝までは行っても、プレーオフでの敗退がお決まりのパターンになると、アスレティックスの観客動員数は頭打ちになった。球団はというと、活躍した選手の年俸が高額になると放出し、そのカネで「割安な」選手を買ってくる。そうやってチームの顔がコロコロと変わっていくと、米国といえどもファンを掴みにくいのかもしれない。

そうこうしている間に、他球団でもビリーに倣ったチーム編成を始めるようになると、「創業者利得」も段々と薄まっていくことになる。プロ野球選手をめぐる市場の中で「歪み」が是正されていくと、やはり金持ち球団が優位の姿に戻って行かざるを得ない。2000年代の後半からアスレティックスの低迷が続いているのは、そうしたことと無縁ではないのだろう。今年(2011年)の戦績は74勝88敗でア・リーグ西地区の第三位(要するに下から二番目)。得点数、OPS共に30球団中では相当下位のチームになってしまった。

セイバーメトリクスが日本のプロ野球(NPB)でも活用される可能性があるのかというと、データ分析の面においてはその余地が十分にあるのだろう。むしろ、NPBもそうした統計をもっと充実させて欲しいものだ。送りバントや盗塁のあり方についても、議論が深まれば面白いかもしれない。

一方で、ビリー・ビーンが行なったような選手の売り買いについてはどうだろう。

わが国では、プロ野球選手といえども同じチームで長年貢献することが何となく美徳になっていて、「生え抜き」の戦力が充実していることが「いいチーム」とされてきた。「選手は極力トレードしない」というカルチャーをつい最近まで強調していたチームもあったし、「カネで選手を集めたチーム」にはとかくの批判があるものだ。(もっとも、FAでの移籍に対する「カネに釣られて行くとは・・・」という声は米国でもない訳ではないようだが。)

最近は日本でも労働市場の流動化がだいぶ進んできたが、それでも依然として米国の企業と日本の「カイシャ」はずいぶんと異なるものだ。そのあたりがプロ野球の世界でも、球団や選手に対する考え方の違い、そして戦い方の違いに表れているのだろう。

因みに、得点数とOPSとの関係を今年(2011年)のNPBレギュラー・シーズンについて見てみると、以下の通りである。

何よりも不思議なのは、今年の日本シリーズを戦った二チームが、グラフの中では対照的な位置にあることだ。やはり、「俺流」ドラゴンズは他のチームとは違う戦い方をしてきたのだと、認めざるを得ない。

「勝つ野球」の科学 (1) [スポーツ]

ニューヨーク・ヤンキースが米・大リーグ(MLB)のワールド・シリーズを二年連続4勝0敗で征し、救援投手のマリアノ・リベラがMVPに輝いた1999年。そのシーズン終了後に、MLBの野球選手会が一つの問題を提起した。

「現在の球団経営スタイルが、試合の勝敗に不公平をもたらしているのではないか。」

この問題を検討するために諮問委員会が置かれ、MLB機構のコミッショナー、バド・セリグが(彼自身、長年低迷を続けるミルウォーキー・ブリュワーズのオーナーだった) 4人の有識者を諮問委員に指名した。

翌2000年7月、同委員会はバド・セリグの期待に沿う内容の報告書を作り上げる。

「資金力の乏しい球団は不公平を強いられている。そういう不公平が球界全体に悪い影響を与えている。貧富の格差を是正する手立てを講じるべきである。・・・」

最も資金力のある7チームと最貧の7チームを比べると、総年俸の格差が4対1というMLBの現状に対して、委員の中でもとりわけ、保守派の論調で知られたコラムニストのジョージ・ウィルが批判の急先鋒だった。

「『球界は成功を金で買っている。これはゲームではなく犯罪である。』とウィルは述べた。もしブリュワーズやロイヤルズやデビルレイズが、ニューヨーク・ヤンキースを常勝集団に仕立てあげるために存在するのだとしたら、ファン離れは避けられない。」

だが、4人の諮問委員の中でただ一人だけ、”球界の社会主義化“を唱える委員会の論調に疑問を投げかけた人物がいた。それは誰あろう、委員の中で唯一の財界出身者。カーター、レーガンの両政権下でFRB(連邦準備制度理事会)議長を務め、現オバマ政権にも参画している、あのポール・ボルカーだった。

「1. 資金力の欠ける球団がそんなにひどい状態なら、なぜ、高い金を出してオーナーになりたがる人間が存在し続けるのか?」

「2. 資金が乏しいと勝てないのなら、全球団で2番目に総年俸が安いオークランド・アスレティックスは、なぜこんなに勝ち星が多いのか?」

財界出身だけあって、情緒にはとらわれず、現実の数字が意味するものは何かを、ボルカーは冷静に見つめていたわけだ。アスレティックスはこの年、87勝75敗でアメリカン・リーグ西地区の二位。そして翌2000年のシーズンからは4年連続でプレーオフに進出する成績を残すことになる。

その最貧球団アスレティックスのジェネラル・マネージャー(GM)を97年のオフから務めていたビリー・ビーンは、セイバーメトリクスと呼ばれる分析手法を駆使し、無駄を省いて低予算ながら試合に勝てるチームを作りつつあった。

このビリー・ビーンGMにフォーカスを当てたマイケル・ルイス著『マネー・ボール』が世に出たのは2003年。翌年には邦訳が出て、私はすぐに読んだものだった。今年はそれがハリウッドで映画化されて、ビリーの役をブラッド・ピットが演じている。

もっとも、映画に対する論評は世の中に数多あるだろうから、ここでは割愛することにしたい。(一緒に見に行った家内が、『う~ん、ブラピは昔より渋くなった今の方がいいね。』との感想をもらしていたことだけを記しておこう。)

マイケル・ルイスの原作には、”The Art of Winning An Unfair Game”というサブタイトルが付されている。文字通り、「資金力の面で球団間の不公平を抱えた中で、いかにして試合に勝つか」がテーマなのだ。

だから、そのサブタイトルがまさに示すような状況にアスレティックスが置かれた2001年のシーズンオフから物語は始まる。その年はワイルド・カードとして、前年に続きプレーオフに進出。ヤンキースに先に2勝しながらアウェイで3連敗して惜しくも敗退。そこまではともかく、問題はシーズン終了後に、チームを躍進させた主力選手たちをフリー・エージェント(FA)で金持ち球団にさらわれたことだった。

一塁手のジェイソン・ジオンビーがヤンキースへ。中堅手のジョニー・デイモンがレッドソックスへ。そして抑えの切り札ジェイソン・イスリングハウゼンがカーディナルスへ。いずれもアスレティックスでの活躍で値段がハネ上がった選手だった。そして、アスレティックスはそんな金を払えない。補強はどうするのか。新人のドラフトではどんな選手を狙うのか。

ビリーは自分の片腕として、ハーバード大卒のポール・デポデスタという若者を雇っていた。自身は野球をやったこともないが、統計学的な分析が得意で、野球にもっと科学を持ち込めると信じているポールを使いながら、ビリーはセイバーメトリクスの手法で選手の価値を分析し、低予算でも勝てるチームの編成に取りかかる。活躍して市場価格が高騰した選手を放出し、その金で、「勝つ野球」に貢献できる実績をあげているのに市場の評価が低い(言い換えれば割安な)選手を獲得する。それはシーズン中でもお構いなしだ。選手はまさに将棋の駒だが、プロなんだからそこは割り切るしかない。

そして、打者への評価は、とにかく塁に出ることと、アウトを増やさないこと。四球だろうが何だろうが、塁を埋めれば得点の確率は上がるのだから、自らアウトを増やす送りバントなどしない。3割の確率で失敗する盗塁なんかはもっての外だ・・・。

「2002年のシーズン前、ポール・デポデスタは、今後6ヶ月の見通しをパソコンではじきだした。プレーオフ進出に必要な勝ち数は95。95勝あげるために必要な得失点差は135。続いて、選手の過去の成績にもとづき、得点と失点を予測した。けが人が異常に多く出ないかぎり、得点は800ないし820、失点は650ないし670。ここから計算すると、勝利数は93から97のあいだとなるので、おそらくプレーオフに進出できる。」

2002年のアスレティックスは、実際には何と103勝59敗で、もちろんア・リーグ西地区のぶっちぎり優勝。これに並ぶ勝ち星をあげたのは、MLB30球団の中でヤンキースただ一つだけ。しかも使った予算はヤンキースの1/4だった。得点数800、失点数654はまさに読み通りだったのだから驚きである。

「1980年代のはじめ、アメリカ株式市場は大きな転換期を迎えた。コンピュータの普及と知識の発展があいまって、先物取引市場や金融オプション市場にまったく新たな可能性が広がったからだ。」

「このたぐいの計算が得意な人間は、ありきたりなトレーダーではない。高度な知識を持つ数学者、統計学者、科学者などだ。彼らはハーバード大学やスタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学での研究を捨てて、ウォール街で巨富を得た。このような優秀なトレーダーが莫大な利益をつかんだことにより、ウォール街の文化は一変し、勘ではなく定量分析が重んじられるようになった。」

「新世代の意欲的な人々は、誰かの“効率の悪さ”が別の者にとって“チャンス”なのだと身にしみてわかった。古いタイプの人々も、“頭のよさ”と“金儲け”には密接な関係があるとあらためて思い知った。」

別に金融に関する本から引用した訳ではない。これも『マネー・ボール』の中の一節なのである。

市場では色々なモノに値段がついているが、市場はどんな時も常に完璧だとは限らない。現物であろうと先物であろうと、あるモノの価値が正しく評価されていないために、理論値に対して市場価格が異常な安値(或いは高値)で放置されているということは起こり得るものだ。そうした「市場の歪み」はいずれ裁定されるものだが、その歪みを誰よりも早く見つけ、市場で裁定されるまでの時間差をうまく捉えれば、それが「儲け」のチャンスになる。

金融商品のトレーディングとはまさにそういうことなのだが、プロ野球選手だってトレードやFA制度によって売り買いの対象になるのなら、金融市場におけるこうした取引の手法が応用できるのではないか。しかも株や債券、為替や金利と違って、生身の人間であるプロ野球選手という「商品」はその価値をはかる尺度が曖昧だから、「市場の歪み」に目をつけて大きく儲けるチャンスがある。「少ない予算でどうしたら勝てるチームを作れるか」とは、「どうすれば投資効率が上がるのか」という金融の世界のキーワードと同義語なのだ・・・。

セイバーメトリクスの考え方が球団経営にも入り込んできた経緯を説明するにあたって、著者のマイケル・ルイスが金融取引とのアナロジーに言及したのは、まさにツボを得たものと言えるだろう。

野球も金融も、やはりアメリカの文化なのだと、改めて思う。

(以上、青字部分は『マネー・ボール』(マイケル・ルイス 著、中山 宥 訳、ランダムハウス講談社)より引用。)

(to be continued)

8人より9人 (3) [スポーツ]

2005年から始まった日本プロ野球(NPB)のセ・パ交流戦。日本版インターリーグと呼ばれるこのカードがなぜ実現したのか、その経緯を私たちは早くも忘れかけている。

米・大リーグ(MLB)のインターリーグが1997年から始まった経緯については、前々回に触れた。それは、労使紛争を理由に1994年秋から続いたMLB選手会のストライキでファン離れが起きたため、その挽回策として、リーグを越えた地域対決を見たいというファンの要望を汲み取って始まったものだった。

全くの偶然ながら、NPBの交流戦も選手会のストライキを契機に実現することになった。だが、MLBと正反対なのは、選手会のストライキにはプロ野球ファンの圧倒的な支持があったことだ。

日本のプロ野球界にとって、2004年という年はまさに大嵐のような一年だった。今から思えば、嵐の根源は「小泉・竹中改革路線」にあったのだろう。銀行の不良債権処理の迅速化を迫ったこの政策によって、過剰債務を抱えた企業は財務のリストラを急がざるを得ず、そうした企業の一つであった近鉄の球界からの撤退が、夏を待たずにリークされた。それもバファローズの売却ではなく、オリックスの保有するブルーウェーブとの「球団合併」という聞き慣れない方法で行うとの話だ。

これによってパ・リーグ゙は5球団になるのだが、他の4球団とセの6球団はそれでも了承するという。しかも水面下では「第二の合併」が画策されていて、その焦点は過剰債務企業の代名詞ともなっていたダイエーだった。パ・リーグをいずれ4球団にし、遠からずセ・リーグと統合して一リーグ10球団(更には8球団?)となる、というような構想を目指す経営者たちが球界をリードしていたことは明白だった。

プロ野球のファンは長年の二リーグ制に慣れ親しんできたから、将来の一リーグ制につながるような、それも唐突に発表された「球団合併」に対しては反対の声を上げる。近鉄の球団維持が無理ならば、相応に時間をかけて売却先を探せば良いではないかと。現に新興のIT企業・ライブドアが早くも手を挙げている。だが球団のオーナーたちは、今すぐ一リーグ制にするとは言わないまでも、「パ・リーグは5球団で行く」とし、バファローズの新たな売却先を探すという選択肢を拒否し続けた。度々開かれたオーナー会議は、誰もがセの「球界の盟主」の顔色を窺うばかりで自由にモノが言えない、何とも不思議な会議体だった。

.jpg)

不思議といえば、その当時バファローズやブルーウェーブのホームページを見ても、「球団合併を決めた。」というリリースもなければ、「球団合併でこんなことを目指す。こんなに素晴らしいことがあるのだから、今後も試合を見に来て欲しい。」というようなメッセージも何もなかった。客寄せ興行をやる人達がこんなことでいいのかと、球団の姿勢が私などには不可解でならなかった。

更に奇妙なことは、本業では長年「規制緩和」の先頭に立ってきたオリックスのオーナーが、ことこの問題に限っては新たなスポンサー企業の参入を頑なに拒否していたことだった。要は、それぐらいパ・リーグ球団の経営難は待ったなしの事態に追い込まれていたということだろう。親会社、とりわけ上場企業にとっては、資本市場のルールに「グローバル・スタンダード」が求められる中、「球団は赤字でも、親会社の広告塔なのだから」というドンブリ勘定は許されない時代になっていたのだ。

「球界全体にとってこれが本当にベストの選択肢なのかどうか、球団合併は1年間凍結して議論を尽くすべきではないか。」という選手会の主張を尻目に、9月初旬にはオーナー会議で合併が承認され、最悪の場合ストも辞さない構えの選手会との団体交渉が行われる。一度は暫定合意によって継続交渉となったが、再度の交渉でも球団側は「合併は凍結しない」という姿勢を崩さず、時間切れで選手会はスト突入を決断。この年の9月18日・19日に、NPB史上初のストライキが実施された。

.jpg)

オーナー側の「球団合併」への動きがあまりに唐突であったことや、直接交渉の場を望む選手会に対して、或るオーナーが「たかが選手が。」という発言をしたことがファンの強い反発を呼び、この時の世論はストを構えた選手会側への支持が圧倒的だった。そして、オーナーたちは絵に描いたような悪者のレッテルを貼られることになった。

もっとも、ファンが球団合併反対、一リーグ制反対を唱えたところで、パ・リーグ球団の経営難が解決される訳ではない。球団の経営があくまでもビジネス・マターであるのなら、ステーク・ホルダーでも何でもない立場の人間がとやかく言う話ではない。ファンには対案を出す責任も義務もない代わりに、経営者の判断を妨害する権利もないはずだ。理屈を言えばそうなのだが、そこはやはり客寄せ興行。ファンにソッポを向かれては経営合理化も絵に描いた餅になる。

結局、3度目の交渉は世論に押される形で、「NPBが2005年のシーズンをセ・パ12球団で行うことを視野に、新規参入チームの加盟審査を行うこと」などを骨子に合意。11月になって楽天の参入が了承された。他方、その前月には遂にダイエーが産業再生機構の傘下で再建を目指すことになり、ホークスがソフトバンクに売却されることになる。くだんの球団合併自体は行われたので、旧バファローズは守れなかったが、新たなスポンサー企業の参入によって、ともかくも12球団・二リーグ制は維持されることになった。

.jpg)

2004年の球界はこんな嵐に揺れ続けたが、前述のようなストを賭けた一連の団体交渉の中で暫定合意を見た項目の一つが、「ファンのためのプロ野球改革」の一環としてのセ・パ交流戦の実施だった。それが翌年から実施されて、今年で早くも7年目になる。

プロ野球の球団にとって、その経営環境はその後も厳しさを増している。大半が赤字球団という現状は変わっていない筈だ。何よりも「球界の盟主」の威光が近年急速に色褪せて、地上波テレビの全国放送での中継が激減している。そして、ゲームのスピード感やグローバルな「市場」との結びつきにおいて、サッカーとの競争はいささか分が悪い。

だが、CATVやネット中継などでプロ野球の様々なカードを見ることができるようになった今は、地上波テレビの全国中継しかなかった昔に比べれば、パ・リーグの試合は遥かに見やすくなった。今や「お茶の間のテレビ」に頼る時代ではないのである。だとすれば、消費者の新しいライフ・スタイルにいかに対応し、いかに面白い試合を見せていくのか、それをどのようにして球場での観戦に繋げていくのか。その解は従来の延長線上にはなく、各球団の才覚と努力が問われていくのだろう。逆に言えば、それは業界内の勢力図を塗り替えるチャンスでもあるのだ。

昔は「人気のセ、実力のパ」と呼ばれ、オールスター・ゲームや日本シリーズでテレビに映る時にパ・リーグの選手がこの時とばかりに張り切るものとされた。しかし、最近の交流戦を見ていると、パ・リーグの選手にはそうした特別な意識は見られず、実にのびのびとセ・リーグ相手に試合を楽しんでいるようにも見える。そしてその「人気」の面でも、広い球場でDH制のパワフルな試合を繰り広げ、力のある投手陣が揃うパ・リーグに中心が移る日も遠くないと思わせるものがある。

私が学生の頃の、内野席でも閑古鳥が鳴きまくっていた後楽園球場のホークス対ファイターズのデーゲームを、つい思い出してしまった。藤田学が力投し、門田博光の特大ホームランが出た試合。対するファイターズの先発は高橋直樹。それは、「打者は8人より9人」というDH制がパ・リーグに導入された翌年だった。

あれからもう35年。時代も変わるわけである。

米・大リーグ(MLB)のインターリーグが1997年から始まった経緯については、前々回に触れた。それは、労使紛争を理由に1994年秋から続いたMLB選手会のストライキでファン離れが起きたため、その挽回策として、リーグを越えた地域対決を見たいというファンの要望を汲み取って始まったものだった。

全くの偶然ながら、NPBの交流戦も選手会のストライキを契機に実現することになった。だが、MLBと正反対なのは、選手会のストライキにはプロ野球ファンの圧倒的な支持があったことだ。

日本のプロ野球界にとって、2004年という年はまさに大嵐のような一年だった。今から思えば、嵐の根源は「小泉・竹中改革路線」にあったのだろう。銀行の不良債権処理の迅速化を迫ったこの政策によって、過剰債務を抱えた企業は財務のリストラを急がざるを得ず、そうした企業の一つであった近鉄の球界からの撤退が、夏を待たずにリークされた。それもバファローズの売却ではなく、オリックスの保有するブルーウェーブとの「球団合併」という聞き慣れない方法で行うとの話だ。

これによってパ・リーグ゙は5球団になるのだが、他の4球団とセの6球団はそれでも了承するという。しかも水面下では「第二の合併」が画策されていて、その焦点は過剰債務企業の代名詞ともなっていたダイエーだった。パ・リーグをいずれ4球団にし、遠からずセ・リーグと統合して一リーグ10球団(更には8球団?)となる、というような構想を目指す経営者たちが球界をリードしていたことは明白だった。

プロ野球のファンは長年の二リーグ制に慣れ親しんできたから、将来の一リーグ制につながるような、それも唐突に発表された「球団合併」に対しては反対の声を上げる。近鉄の球団維持が無理ならば、相応に時間をかけて売却先を探せば良いではないかと。現に新興のIT企業・ライブドアが早くも手を挙げている。だが球団のオーナーたちは、今すぐ一リーグ制にするとは言わないまでも、「パ・リーグは5球団で行く」とし、バファローズの新たな売却先を探すという選択肢を拒否し続けた。度々開かれたオーナー会議は、誰もがセの「球界の盟主」の顔色を窺うばかりで自由にモノが言えない、何とも不思議な会議体だった。

.jpg)

不思議といえば、その当時バファローズやブルーウェーブのホームページを見ても、「球団合併を決めた。」というリリースもなければ、「球団合併でこんなことを目指す。こんなに素晴らしいことがあるのだから、今後も試合を見に来て欲しい。」というようなメッセージも何もなかった。客寄せ興行をやる人達がこんなことでいいのかと、球団の姿勢が私などには不可解でならなかった。

更に奇妙なことは、本業では長年「規制緩和」の先頭に立ってきたオリックスのオーナーが、ことこの問題に限っては新たなスポンサー企業の参入を頑なに拒否していたことだった。要は、それぐらいパ・リーグ球団の経営難は待ったなしの事態に追い込まれていたということだろう。親会社、とりわけ上場企業にとっては、資本市場のルールに「グローバル・スタンダード」が求められる中、「球団は赤字でも、親会社の広告塔なのだから」というドンブリ勘定は許されない時代になっていたのだ。

「球界全体にとってこれが本当にベストの選択肢なのかどうか、球団合併は1年間凍結して議論を尽くすべきではないか。」という選手会の主張を尻目に、9月初旬にはオーナー会議で合併が承認され、最悪の場合ストも辞さない構えの選手会との団体交渉が行われる。一度は暫定合意によって継続交渉となったが、再度の交渉でも球団側は「合併は凍結しない」という姿勢を崩さず、時間切れで選手会はスト突入を決断。この年の9月18日・19日に、NPB史上初のストライキが実施された。

.jpg)

オーナー側の「球団合併」への動きがあまりに唐突であったことや、直接交渉の場を望む選手会に対して、或るオーナーが「たかが選手が。」という発言をしたことがファンの強い反発を呼び、この時の世論はストを構えた選手会側への支持が圧倒的だった。そして、オーナーたちは絵に描いたような悪者のレッテルを貼られることになった。

もっとも、ファンが球団合併反対、一リーグ制反対を唱えたところで、パ・リーグ球団の経営難が解決される訳ではない。球団の経営があくまでもビジネス・マターであるのなら、ステーク・ホルダーでも何でもない立場の人間がとやかく言う話ではない。ファンには対案を出す責任も義務もない代わりに、経営者の判断を妨害する権利もないはずだ。理屈を言えばそうなのだが、そこはやはり客寄せ興行。ファンにソッポを向かれては経営合理化も絵に描いた餅になる。

結局、3度目の交渉は世論に押される形で、「NPBが2005年のシーズンをセ・パ12球団で行うことを視野に、新規参入チームの加盟審査を行うこと」などを骨子に合意。11月になって楽天の参入が了承された。他方、その前月には遂にダイエーが産業再生機構の傘下で再建を目指すことになり、ホークスがソフトバンクに売却されることになる。くだんの球団合併自体は行われたので、旧バファローズは守れなかったが、新たなスポンサー企業の参入によって、ともかくも12球団・二リーグ制は維持されることになった。

.jpg)

2004年の球界はこんな嵐に揺れ続けたが、前述のようなストを賭けた一連の団体交渉の中で暫定合意を見た項目の一つが、「ファンのためのプロ野球改革」の一環としてのセ・パ交流戦の実施だった。それが翌年から実施されて、今年で早くも7年目になる。

プロ野球の球団にとって、その経営環境はその後も厳しさを増している。大半が赤字球団という現状は変わっていない筈だ。何よりも「球界の盟主」の威光が近年急速に色褪せて、地上波テレビの全国放送での中継が激減している。そして、ゲームのスピード感やグローバルな「市場」との結びつきにおいて、サッカーとの競争はいささか分が悪い。

だが、CATVやネット中継などでプロ野球の様々なカードを見ることができるようになった今は、地上波テレビの全国中継しかなかった昔に比べれば、パ・リーグの試合は遥かに見やすくなった。今や「お茶の間のテレビ」に頼る時代ではないのである。だとすれば、消費者の新しいライフ・スタイルにいかに対応し、いかに面白い試合を見せていくのか、それをどのようにして球場での観戦に繋げていくのか。その解は従来の延長線上にはなく、各球団の才覚と努力が問われていくのだろう。逆に言えば、それは業界内の勢力図を塗り替えるチャンスでもあるのだ。

昔は「人気のセ、実力のパ」と呼ばれ、オールスター・ゲームや日本シリーズでテレビに映る時にパ・リーグの選手がこの時とばかりに張り切るものとされた。しかし、最近の交流戦を見ていると、パ・リーグの選手にはそうした特別な意識は見られず、実にのびのびとセ・リーグ相手に試合を楽しんでいるようにも見える。そしてその「人気」の面でも、広い球場でDH制のパワフルな試合を繰り広げ、力のある投手陣が揃うパ・リーグに中心が移る日も遠くないと思わせるものがある。

私が学生の頃の、内野席でも閑古鳥が鳴きまくっていた後楽園球場のホークス対ファイターズのデーゲームを、つい思い出してしまった。藤田学が力投し、門田博光の特大ホームランが出た試合。対するファイターズの先発は高橋直樹。それは、「打者は8人より9人」というDH制がパ・リーグに導入された翌年だった。

あれからもう35年。時代も変わるわけである。