北の終着駅 [歴史]

それなりに歳をとってから旅に出ると、若い頃には考えもしなかったことに思いが至ることがある。

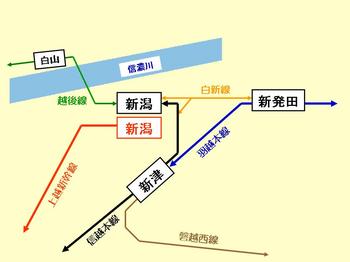

先週末、家族の用事でほぼ四半世紀ぶりに新潟市を訪れた時のことだ。JR新潟駅の南口から、駅の北側にあたる万代口へ向かう間、在来線のホームを見下ろす跨線橋を歩きながら、ふと思った。信越本線は、なぜ今のようなルートで新潟駅を終点にしているのだろう。

新潟駅は、信濃川に並行するように東西に線路が走っている。日本海を縦貫する幹線鉄道を作るなら、信越本線は長岡からもっと海側を走り、今の上越新幹線のようなルートで西側から新潟駅に入るようにすれば良かったのではないか。そうすれば、更に秋田・青森方面を目指す現在の羽越本線だって新潟駅を起点にすることが出来たはずだ。

それなのに、信越本線は長岡から海には近づかずに新津まで走り、そこから向きを北西にかえて、新潟駅には東側から回りこんでいる。そして羽越本線は新潟ではなく新津から北を目指しており、新潟・新発田間は白新線というわざわざ別の路線で結ばれている。新潟から海沿いに西へ向かうのは、越後線というローカル線だ。

要するに新潟駅の東西南(北はない)で鉄道路線の作られ方がどこか素直じゃないのである。かつてあった大阪発青森行の長距離列車などは、新津方面から新潟駅に到着すると、そこでスイッチバックして白新線経由で北へ向かって行った。(逆に、現在の豪華寝台特急「トワイライトエクスプレス」は新潟を経由せず、新津から直接羽越本線に入っている。) なぜこんなことになったのだろう。

そこには何か歴史的な背景があるはずだと思い、インターネットで調べているうちに新潟市のホームページに行き当たったのだが、そこに載っていた「新潟市の歴史」というのが、なかなか良く出来ている。

それによると、越後平野は縄文時代にその原形が出来たそうである。気候の温暖化による海水面の上昇(いわゆる縄文海進)によって旧平野が海面下に沈み、そこに信濃川や阿賀野川が運んできた大量の土砂が堆積して出来上がった広大な平野だという。だから、縄文海進の時代に人々はもっと高い所に住んでおり、その頃の石器が出てくるのは現在の新津丘陵、角田丘陵といった場所であるそうだ。

.jpg)

やがて弥生時代・古墳時代になると、人々の住処は少しずつ山麓部へ下りてくる。ただ、当時の阿賀野川は河口が今よりもずっと信濃川寄りにあり、二つの大河の出口にあたる地域は茫漠たる湿地帯であったようだ。治水の行き届いている現代とは違って、これらの大河は氾濫を繰り返したはずだから、人々はそう簡単に平地には住めなかったはずである。

この時代の越後平野は、東北地方に古来あった文化と西からやって来た文化との接点であったという。大和朝廷からは高志(こし)の国と呼ばれ、その支配権が及んでいることを示す渟足柵(ぬたりのき)という拠点が築かれた。場所は、もっと信濃川寄りだった阿賀野川の河口近くである。「渟」は「ひと所に水がじっと止まって流れない」状態を意味する文字で、その渟足は後に沼垂(ぬったり)という地名になる。

中世になると、山麓に近い平野の開発が進む。改めて新潟県の地図を眺めてみると、主な都市がある場所は平野の真ん中や海寄りではなくて、丘陵が野に出たような所ばかりだ。その中で現在の新潟市だけが突出して海の近くにあるのは、やはり二つの大河の河口に位置する港としての機能が大きかったのだろう。

新潟市のホームページに載せられた古地図を見ると、戦国時代の越後国の港が三か津と呼ばれていた、その様子がよくわかる。三か津とは、阿賀野川の河口の右岸の沼垂湊、二つの川の河口に挟まれた蒲原(かんばら)津、そして信濃川の左岸と日本海に挟まれた新潟津の三つである。(ここで初めて新潟という地名が登場する。) 蒲(淡水の水際に生える草)、潟(遠浅の海岸で、潮の干満によって見え隠れする所)、沼などの文字から、当時の風景が目に見えるようだ。この三か津は上杉氏が制圧し、その中では新潟が最大の港になっていく。

(新潟市ホームページより拝借)

その後の江戸時代は、基本的には平野部の新田開発の時代だ。そして数々の商品が回船で運ばれた時代でもある。そんな時に阿賀野川の河口の位置がずっと東寄りに変わって日本海に直接流れ出るようになり、沼垂湊が衰退していったのとは対照的に、新潟津の存在はますます大きなものになっていく。幕末の「異国船打払」の頃は新潟港が幕府の直轄となり、安政の日米修好通商条約では幕府が開港を約束した五つの港の一つになった。(実際に開く前に幕府は倒れてしまったのだが。)

そして迎えた明治期には、新潟に県庁が置かれ、まさに県の中心に。そして明治30年には鉄道がやって来るのだが、その主体であった私鉄の「北越鉄道」は、西の直江津から東へと建設を進めていった。明治25年の鉄道敷設法に明記された「新潟県下直江津又ハ群馬県下前橋又ハ長野県下豊野ヨリ新潟県下新潟及ビ新発田ニ至ル鉄道」がこれにあたるのだが、それは直江津から柏崎を経て、長岡→見附→三条→加茂を経て、新津で北西に向きを変えて終着駅の新潟というルートになった。既に町がある所を線路で結ぶのであれば、それは当然のことだったのだろう。

その新潟駅をどこに造るか。それを巡って当時は新潟市と沼垂町が誘致合戦を繰り広げ、それがエスカレートして爆破事件などもあったそうだが、コストの観点から北越鉄道は沼垂町を選び、明治30年11月に、現在の新潟駅の北東方向に沼垂駅を設置してそこが終着駅となった。だが、その後も新潟市側の駅誘致活動が続き、結局は明治37年になって、沼垂駅から南西方向へ大きく左カーブを切る形で線路が延伸され、初代の新潟駅が出来たという。現在の駅の北側で、少し万代橋に近い場所だった。

だが、その初代新潟駅も戦後は手狭になり、沼垂から大きく左カーブを切るルートも非効率だというので、新潟駅の移転話が本格化。紆余曲折を経て、初代の駅の南側を走る貨物線を利用する形で昭和33年に移転したのが、現在の新潟駅なのだそうである。

新潟の街の中心は、新潟駅から北へ向かい、長さ300mの万代橋を渡った更にだいぶ先で、駅からは2kmほども離れている。明治30年に鉄道がやって来た頃には、信濃川河口付近の川幅は700mほどもあったそうだから、いかに終着駅といっても、信濃川に鉄道橋を架けて新潟市の中心地近くまで線路を伸ばすなどというのは、当時としては全くあり得なかったことなのだろう。

けれども、北越鉄道の開通時にそれが実現していたら、終着駅・新潟の姿はどんな風であったのだろうと想像を巡らせてみるのも悪くない。県庁所在地のJR在来線の駅が行き止まり式の構造になっているのは、私の理解が正しければ青森、高松、長崎の三つだけ。そこにもし新潟駅が仲間入りをしていたら、それはそれで独特の風合いを持った駅になっていたかもしれない。

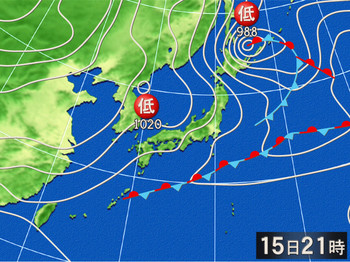

新潟県地方の週間天気予報には、雪マークが現れるようになった。日本海側も、これからいよいよ本格的な冬を迎える。

江戸の距離感 [歴史]

北千住駅を出たJR常磐線の上り電車が隅田川を渡る時、右手には国道4号線の千住大橋が見える。上り線用と下り線用の二つの橋が並ぶなかなか立派なもので、さすがは一級国道用の橋である。

千住大橋は、家康が江戸に入ってから早々に架けられた隅田川最初の橋で、両国橋より60年も早い。錦絵にもその姿が残されているように、江戸の名所の一つであったようだ。日光街道を南下してきた旅人にとっては、ともかくもこの橋が江戸の入口だった。そして、渡ったところが南千住である。

(歌川広重 『名所江戸百景』より「千住大はし」)

常磐線の南千住駅を下り、西口から南西方向に進んで自動車通りを横断すると、常磐線と東京メトロ日比谷線の二つの高架の間に挟まれるようにして、延命寺という浄土宗の小さな寺がある。いささか殺風景な成りで、敷地の中へ入るといきなり大きなお地蔵様の坐像が見える。建物もなく、墓地を背後に座した野晒しのままのお地蔵様だ。その名も首切り地蔵。「首切り」なのに「延命」という寺の名前も何だか奇妙である。

(延命寺の「首切り地蔵」)

日光街道から千住大橋を渡るとたどり着く、江戸の入口の南千住。そこに1651(慶安4)年に設けられたお仕置き場の小塚原刑場が、実はこの場所にあったという。南大井にある東海道の鈴ヶ森刑場も同じ年に開設されているが、これは要するに、江戸に入ってくる者に犯罪を起こさせないよう、見せしめとして江戸の入口に置かれたのだろう。特に小塚原は江戸城から見て鬼門の方角にあり、その災いを封じるのが上野の寛永寺という、そんな位置関係になっている。

処刑後の遺体はろくな埋葬もされなかったそうで、それを野犬が食い散らかし、あたりには腐臭が漂うなど、何とも凄惨な状態であったという。それもまた、人々に恐怖心を植え付ける手段だったのだろうか。今、目の前にある「首切り地蔵」は、1741(寛保元)年に建てられたものだそうだ。刑場そのものの様子は今や全く残っていないが、磔刑や斬首などが明治の初年に廃止されるまで、このお地蔵様は幾多の処刑の場を見てこられたのだろう。

この刑場での処刑者を弔うため、1667(寛文7)年に両国回向院の別院が刑場に隣接する場所に建てられた。それが、この延命寺から常磐線の高架と一本の路地を挟んだ北側にある、現在の小塚原回向院だ。後に安政の大獄で処刑された橋本佐内や頼三樹三郎、吉田松陰などがここに埋葬されたことで知られる。また、蘭学者・杉田玄白、前野良沢らが1771(明和8)年に、小塚原刑場で刑死者の遺体解剖に立会い、「ターヘル・アナトミア」に載せられた解剖図の正確性を確認した、そのことを記念する「観臓の碑」を、この南千住回向院の入口で見ることができる。

明治になって常磐線が敷地内に建設されると、回向院と刑場跡は分断され、後者は延命寺として後に独立することになったという。二つの鉄道の高架線に挟まれ、周囲も何となく寂れた印象のある地域だが、江戸時代の歴史を今に残す貴重なスポットの一つといえるだろう。

(小塚原回向院)

延命寺の前から跨線橋を渡り、JRの貨物線の上を越して南側に下りる。広い道路が南東向きなので、前方には東京スカイツリーがよく見えている。

そのまま直進していくと、程なく明治通りとぶつかる泪橋(なみだばし)交差点。東西に走る明治通りが荒川区と台東区の境になっている。今は完全な暗渠だから全く知らずに通過してしまうが、元々は石神井用水の支流が三ノ輪から明治通りと同じコースを流れ、白髭橋で隅田川に注いでいた。思川(おもいがわ)と呼ばれたこの川に架けられた小さな橋が泪橋で、江戸時代は処刑される者がこの橋で家族・知人らに別れを告げ、小塚原刑場へ連れられたという。(今日の私は刑人とは反対の方向に歩いてきたことになる。)

(150mほど先が泪橋)

泪橋付近は江戸時代から木賃宿が集まるところであったらしい。現代はそれが簡易宿泊所に代わり、山谷と呼ばれる地域が形成された。歩いていると、確かに価格の安い旅館の看板が多い。交番のある角を右に曲がり、酒屋の前の路上で一杯やっている人々をやり過ごしてアーケードのある商店街に入ると、これがまた見るからに寂れていて、店の半分以上がシャッターを閉じている。東西400mほどの距離の商店街を通り抜けると大通りに出て、それを左へ100mほど進むと、吉原大門と書かれた交差点があった。ここまで、南千住の延命寺からちょうど1キロほどの距離である。

元々は人形町の近辺にあった、幕府公認の遊郭・吉原。それがこの地に移されたのは、1657年の「明暦の大火」を受けてのことだ。以後は新吉原とも呼ばれるのだが、遊客がここへ通うには、両国橋の袂から猪牙舟(ちょきぶね)で隅田川を遡り、浅草の今戸橋で岡に上がった後、三ノ輪へと続く土手道を歩くことになった。当時の小塚原から三ノ輪にかけて、隅田川の東は低湿地帯で土手が必要だったのだ。私が今歩いてきた大通りに土手通りという名が残り、このあたりには日本堤という町名も残っている。そして、目の前の交差点が「吉原大門」というからには、かつては遊郭への大きな門がここにあったのだろうか。

(歌川広重 『名所江戸百景』より「吉はら日本堤」)

地図を眺めてみると、路地の縦横の格子の方角が、吉原大門を長辺の中心とする400m×500mほどの長方形のエリアだけ、周囲の地区のそれとは異なっている。これもまた当時の名残なのだろう。だが、南千住の延命寺から歩いてきてここまで1キロ程度ということは、新吉原の遊郭は小塚原の刑場からさして離れていなかったことになる。幕府も認めた「必要悪」としての遊郭。きらびやかな中に人間の欲望が渦巻く世界が、実は刑死者の世界と隣り合わせのようなものだったというのは、どこか暗示的である。

(明治42年当時の新吉原付近)

吉原大門の交差点から、土手通りと直角に交差する道を進むと現在の吉原の繁華街があり、やがて台東病院の前で道が屈曲すると、道の両側に縁日の屋台が並び、人々の集まりが俄かに大きくなっていく。そして、南北に走る大通りに出ると、それはゆっくりと前に進む長い行列になった。色鮮やかな熊手を肩に担ぐ人々が行き交う大通り。交通整理にあたる多数の警察官。そう、今日はこの先の鷲(おおとり)神社の酉の市の日なのだ。

日本武尊の命日に因むとされる酉の市。鷲在山長国寺の境内にあるこの鷲神社の酉の市は、現在の東京でも最も規模の大きいものだ。長国寺は1630年の創設。開山の第13世・日乾上人は、あの石田光成の遺子と言われる。元は浅草に開かれていたが、1669年に縁あって新吉原の西隣にあたる現在地に移転。鷲妙見大菩薩を拝むことから、以後、酉の市の寺として知られた。

明治の初年になると、神仏分離令によって長国寺と鷲神社に分割される。だが、どうも日本人は寺と神社をすっぱりと分けるのが苦手のようだ。長国寺のホームページを見ても、

「浅草酉の市では長国寺の『仏様のおとりさま』と、お隣の鷲神社の『神様のおとりさま』の両方からご利益をいただけますから、大きく来年の福をかっ込んで下さい。」

などと書いてあって、これはもう「何でもあり」である。

新吉原の遊郭街と背中合わせのようにして建てられた長国寺と鷲神社。開運招福と商売繁盛を願う酉の市が立つ場所は、吉原大門から0.8キロ、小塚原刑場からは1.8キロの距離だ。そして、刑場とは逆の江戸城の方に向かって歩けば、同じく1.8キロで上野の寛永寺である。聖と俗、生と死。それら同士の距離感は、江戸の町ではこれぐらいのものだったのだろうか。

江戸時代への束の間のタイム・スリップを終えて我に帰れば、今の日本を取り巻く内外の情勢は一段と厳しさを増し、来年も大変な年になりそうだ。

ここはひとつ、おとりさまに手を合わせてみることにしよう。

武士の嗜み [歴史]

歳をとると、日本の伝統文化に改めて目を向けるようになることが、意外とあるものだ。

若い頃はどうしても日本の外の世界にばかり意識が向いていたし、私が従事してきたビジネスの世界では、とりわけ欧米流のモノの考え方が重視されてきた。実際に海外駐在を経験してみると、欧米社会から学ぶものはまだまだ多いと思ったものだし、仲間内で「日本的なるもの」を語る場合は、どこかに「後進性」というニュアンスが込められることが多かったように思う。

だが、’90年代の後半から21世紀の初めまで、世の中が大きく動いていった7年間を海外で過ごしているうちに、いつしか私は「日本」を強く意識するようになった。そして、その一方で日本の伝統文化についてロクな知識も持っていない自分にも気がついた。

それも、もう10年以上も前のことだ。やがて帰国をして、歳と共に自らの役回りも、商売の最前線から管理的な仕事になっていく。自分の時間が持てるようになって、学生時代に親しんだ山歩きにも久しぶりにカムバックしてみると、祖国の山河の美しさは世界のどことも比べるべくもないものだ。だから、そうした風土の中で育まれてきた日本の繊細な伝統文化に、遅まきながら私は目を向けるようになっていった。

「私はもう都心に出るものおっくうだし、中にお茶会の券も入ってるから、よかったら二人で行ってらっしゃい。」

年老いた母が実家で私たちに渡してくれたのは、ある老舗の茶道具店が開催する展示会への招待状だった。日本の伝統文化といっても、私には茶道の嗜みは全くないが、たまには美術館に行ったつもりで、茶器や掛け軸、花器などを眺めるのも悪くはない。この週末は特に決まった予定もなかったので、土曜日の午後に家内と二人で出かけてみることにした。

都営地下鉄・三田線の御成門駅から数分。東京美術倶楽部を訪れたのは私にとって初めてのことである。財団か何かかと思っていたのは私の無学の極みで、ここは1907年創立の、日本最古の美術商組織なのだそうである。建物の二階に上がると立派な和室のスペースがあって、そこで靴を預けて中に入ることになる。畳の上を進んでいくと、中の大広間が展示会場になっていて、数多くの茶道具が並べられていた。値段の記された新作、売り物ではない名品を取り混ぜての展示である。

一口に茶道具といっても、様々な道具があるものだ。抹茶をたてるという行為だけを想像すれば、まずは風炉に茶釜、柄杓に蓋置、茶壷、茶杓に茶入、そして茶筅といったところだが、その他にもお香を入れておく香合だとか、菓子器などの容器があり、袱紗や懐紙の類があり、床の間を飾るのは掛け軸と花器。いずれも愛好家にとっては凝りだしたらきりがないのだろうが、一つ一つに繊細な季節感が込められた、道具という名の美術品が並べられている。もちろん、今日の私たちは何か茶道具を買いに来たのではなく、主催者の茶道具屋さんには申し訳ないが目の保養だけをさせてもらうつもりで眺めている。

眺め始めて10分も経った頃だろうか、別室でお茶会の準備ができたので、どうぞお入り下さいという案内があった。といっても、多少の経験のある家内と違って、私は茶道の基本のキの字も知らないし、どうやらドレスコードを今日は少々間違えてしまったようで、他の招待客は結構立派な身なりをしているから、やや気後れする部分もある。何よりも、お茶会が終わるまで正座をさせられるのは辛いなぁ・・・。いささか思案をしてしまったのだが、「これも一つの経験だから、やってみたら?」と家内が言ってくれたので、恐る恐る列に加わってみることにした。

部屋に通されると、正座が出来ない場合は椅子を貸してくれるというので、その点は事なきを得た。やがて、一人ひとりに茶菓子が運ばれてくる。一礼し、竹の箸を使ってこれを自分の懐紙に受けるという動作一つにも作法があるのだろうが、私には見様見真似より他に術がない。そして、そのアンコのお菓子の食べ方にもきっと作法がある筈であるが、これもまあ常識の範囲内で対応するしかないだろう。「一口でパクッはいけませんよ。」 私の左隣に座る家内の目がそう言っている。

これをいただくと、たてられたばかりのお茶がいよいよ運ばれてきた。いただく前に器を少し回転させるとか、次の人に「お先に」という挨拶をするとか、お茶は三回半で飲むとか、私の予備知識はその程度のものだから、自分でも動作がぎこちない。

それに比べると、お運びの人達の所作は実に洗練されている。一つ一つの動作が簡潔にして無駄がなく、きびきびしているのに、力みがない。そして、全体としては流れるように作業が進んでいく。そもそも、立ったり座ったりという時の身のこなし方自体が私たちとは違うのだ。それぐらい、普段の私たちは日本の伝統文化から遠く離れた生活をしてしまっているし、そのことへの意識も持たずにいる。これは少し反省しなければならない。

「私どもは、室町の子といえる。

いま、“日本建築”とよんでいるのも、要するに室町末期におこった書院造から出ている。床の間を置き、掛軸などをかけ、明り障子で外光をとり入れ、襖で各室をくぎる。襖には山水や琴棋書画の図をかく。……

こんにちでいう華道や茶道というすばらしい文化も、この時代を源流としている。

能狂言、謡曲もこの時代に興り、さらにいえば日本風の行儀作法や婚礼の作法も、この時代からおこった。私どもの作法は室町幕府がさだめた武家礼式が原典になっているのである。」

(『この国のかたち』 司馬遼太郎 著、文藝春秋)

室町時代というのは、特にその後半からは乱世が続いた。乱れた世であったからこそ、人々は文化に秩序を求めたのだろうか。各地で争乱が絶えない中で、礼式や作法を極めた各種の文化が発展していったのは実に興味深いことだ。

茶道もその一つで、千利休の名前が余りにも有名だが、いわゆる「わび茶」を始めたのは、利休よりもちょうど百年早く生まれた村田珠光だとされる。能阿弥から能や連歌の、そして一休宗純から禅の影響を受け、金持ちによる贅沢な会合になりがちだった茶の湯に深い精神性を持たせたのが珠光だったという。その珠光が始めた「わび茶」は、堺の豪商・武野紹鴎やその弟子の利休によって確立され、武士階級にも広まっていった。

かつては武士の知的な嗜みであった茶道。それが明治以降はもっぱら女子の稽古事の対象になり、今では男子で茶道を嗜む人はかなり少数なのではないだろうか。だが、今の世界をぐるっと見渡してみると、茶道という一つの秩序を忘れてしまってもいい平和な時代が続くというシナリオよりも、そういう秩序が恋しくなるような動乱の世がやってくるシナリオの方がありそうだという気がしなくもない。とすれば、良くも悪くもグローバルに物事が動く時代になったからこそ、私たちは日本の伝統文化を忘れてはいけないのだろうと思う。

家内と一緒に「和の空間」で過ごした一時。外に出てみると、昼過ぎから広がった青空にだいぶ赤味がさしている。さあ、家に帰ったら今夜の食卓は何にしようか。

風に吹かれて歩く、都心の大通り。二人の影法師がずいぶんと長くなった。

若い頃はどうしても日本の外の世界にばかり意識が向いていたし、私が従事してきたビジネスの世界では、とりわけ欧米流のモノの考え方が重視されてきた。実際に海外駐在を経験してみると、欧米社会から学ぶものはまだまだ多いと思ったものだし、仲間内で「日本的なるもの」を語る場合は、どこかに「後進性」というニュアンスが込められることが多かったように思う。

だが、’90年代の後半から21世紀の初めまで、世の中が大きく動いていった7年間を海外で過ごしているうちに、いつしか私は「日本」を強く意識するようになった。そして、その一方で日本の伝統文化についてロクな知識も持っていない自分にも気がついた。

それも、もう10年以上も前のことだ。やがて帰国をして、歳と共に自らの役回りも、商売の最前線から管理的な仕事になっていく。自分の時間が持てるようになって、学生時代に親しんだ山歩きにも久しぶりにカムバックしてみると、祖国の山河の美しさは世界のどことも比べるべくもないものだ。だから、そうした風土の中で育まれてきた日本の繊細な伝統文化に、遅まきながら私は目を向けるようになっていった。

「私はもう都心に出るものおっくうだし、中にお茶会の券も入ってるから、よかったら二人で行ってらっしゃい。」

年老いた母が実家で私たちに渡してくれたのは、ある老舗の茶道具店が開催する展示会への招待状だった。日本の伝統文化といっても、私には茶道の嗜みは全くないが、たまには美術館に行ったつもりで、茶器や掛け軸、花器などを眺めるのも悪くはない。この週末は特に決まった予定もなかったので、土曜日の午後に家内と二人で出かけてみることにした。

都営地下鉄・三田線の御成門駅から数分。東京美術倶楽部を訪れたのは私にとって初めてのことである。財団か何かかと思っていたのは私の無学の極みで、ここは1907年創立の、日本最古の美術商組織なのだそうである。建物の二階に上がると立派な和室のスペースがあって、そこで靴を預けて中に入ることになる。畳の上を進んでいくと、中の大広間が展示会場になっていて、数多くの茶道具が並べられていた。値段の記された新作、売り物ではない名品を取り混ぜての展示である。

一口に茶道具といっても、様々な道具があるものだ。抹茶をたてるという行為だけを想像すれば、まずは風炉に茶釜、柄杓に蓋置、茶壷、茶杓に茶入、そして茶筅といったところだが、その他にもお香を入れておく香合だとか、菓子器などの容器があり、袱紗や懐紙の類があり、床の間を飾るのは掛け軸と花器。いずれも愛好家にとっては凝りだしたらきりがないのだろうが、一つ一つに繊細な季節感が込められた、道具という名の美術品が並べられている。もちろん、今日の私たちは何か茶道具を買いに来たのではなく、主催者の茶道具屋さんには申し訳ないが目の保養だけをさせてもらうつもりで眺めている。

眺め始めて10分も経った頃だろうか、別室でお茶会の準備ができたので、どうぞお入り下さいという案内があった。といっても、多少の経験のある家内と違って、私は茶道の基本のキの字も知らないし、どうやらドレスコードを今日は少々間違えてしまったようで、他の招待客は結構立派な身なりをしているから、やや気後れする部分もある。何よりも、お茶会が終わるまで正座をさせられるのは辛いなぁ・・・。いささか思案をしてしまったのだが、「これも一つの経験だから、やってみたら?」と家内が言ってくれたので、恐る恐る列に加わってみることにした。

部屋に通されると、正座が出来ない場合は椅子を貸してくれるというので、その点は事なきを得た。やがて、一人ひとりに茶菓子が運ばれてくる。一礼し、竹の箸を使ってこれを自分の懐紙に受けるという動作一つにも作法があるのだろうが、私には見様見真似より他に術がない。そして、そのアンコのお菓子の食べ方にもきっと作法がある筈であるが、これもまあ常識の範囲内で対応するしかないだろう。「一口でパクッはいけませんよ。」 私の左隣に座る家内の目がそう言っている。

これをいただくと、たてられたばかりのお茶がいよいよ運ばれてきた。いただく前に器を少し回転させるとか、次の人に「お先に」という挨拶をするとか、お茶は三回半で飲むとか、私の予備知識はその程度のものだから、自分でも動作がぎこちない。

それに比べると、お運びの人達の所作は実に洗練されている。一つ一つの動作が簡潔にして無駄がなく、きびきびしているのに、力みがない。そして、全体としては流れるように作業が進んでいく。そもそも、立ったり座ったりという時の身のこなし方自体が私たちとは違うのだ。それぐらい、普段の私たちは日本の伝統文化から遠く離れた生活をしてしまっているし、そのことへの意識も持たずにいる。これは少し反省しなければならない。

「私どもは、室町の子といえる。

いま、“日本建築”とよんでいるのも、要するに室町末期におこった書院造から出ている。床の間を置き、掛軸などをかけ、明り障子で外光をとり入れ、襖で各室をくぎる。襖には山水や琴棋書画の図をかく。……

こんにちでいう華道や茶道というすばらしい文化も、この時代を源流としている。

能狂言、謡曲もこの時代に興り、さらにいえば日本風の行儀作法や婚礼の作法も、この時代からおこった。私どもの作法は室町幕府がさだめた武家礼式が原典になっているのである。」

(『この国のかたち』 司馬遼太郎 著、文藝春秋)

室町時代というのは、特にその後半からは乱世が続いた。乱れた世であったからこそ、人々は文化に秩序を求めたのだろうか。各地で争乱が絶えない中で、礼式や作法を極めた各種の文化が発展していったのは実に興味深いことだ。

茶道もその一つで、千利休の名前が余りにも有名だが、いわゆる「わび茶」を始めたのは、利休よりもちょうど百年早く生まれた村田珠光だとされる。能阿弥から能や連歌の、そして一休宗純から禅の影響を受け、金持ちによる贅沢な会合になりがちだった茶の湯に深い精神性を持たせたのが珠光だったという。その珠光が始めた「わび茶」は、堺の豪商・武野紹鴎やその弟子の利休によって確立され、武士階級にも広まっていった。

かつては武士の知的な嗜みであった茶道。それが明治以降はもっぱら女子の稽古事の対象になり、今では男子で茶道を嗜む人はかなり少数なのではないだろうか。だが、今の世界をぐるっと見渡してみると、茶道という一つの秩序を忘れてしまってもいい平和な時代が続くというシナリオよりも、そういう秩序が恋しくなるような動乱の世がやってくるシナリオの方がありそうだという気がしなくもない。とすれば、良くも悪くもグローバルに物事が動く時代になったからこそ、私たちは日本の伝統文化を忘れてはいけないのだろうと思う。

家内と一緒に「和の空間」で過ごした一時。外に出てみると、昼過ぎから広がった青空にだいぶ赤味がさしている。さあ、家に帰ったら今夜の食卓は何にしようか。

風に吹かれて歩く、都心の大通り。二人の影法師がずいぶんと長くなった。

暑い夏 [歴史]

8月23日(木)、暦の上では「処暑(夏の暑さに陰りが見え始める頃)」だが、今年はまだその兆候が見えず、連日厳しい暑さが続いている。

今月になってからこの三週間、東京都心の一日の平均気温は22日間の平均で28.8度。これは平年(1981~2010年の平均)よりも1.2度高い計算になる。1876(明治9)年に気象観測が始まって以来、昨年までの136年の間に、8月の東京都心の平均気温が28度を超えたのは14回(その内、29度超は3回)しかなかったから、今のような暑さがあと一週間続けば、今年の東京の8月は史上有数の暑い夏だったことになる。

平年との差が1.2度というと小さな違いのように思えてしまうが、東京の年間の平均気温が2度上がると、鹿児島と同じ気候になるという。

鹿児島の夏というと、今から135年前、1877(明治10)年の8月は、半年に及んだ西南戦争もいよいよ終盤。官軍が日向を平定し、薩軍は県境の山野を敗走していた時期である。戦力の多くを失ったラスト・サムライたちにとっても、それは暑い夏だったことだろう。

明治新政府に叛旗を翻した薩軍の「お神輿」だった、西郷隆盛。その西郷が新政府に背を向けるきっかけになったのが、1973(明治6)年の「征韓論」を巡る新政府内の対立であったことは、論を待たない。

(錦絵になった「征韓論之図」)

朝鮮というのは、今も昔も「近くて遠い国」である。室町時代から朝鮮通信使の来日があり、江戸幕府がいわゆる「鎖国令」という、海外貿易と渡航の制限を行なっていた時代にも、李氏朝鮮とは対馬藩を介した形での交流が続いていた。だが、日本が維新を迎えたことで、そうした関係に波風が立った。

新政府は明治元年早々に対馬藩を通して朝鮮側に書簡を送り、江戸幕府の時代が終わって日本が王政復古を迎えたことを通知し、併せて従来通りの交流を望むという意図を伝えようとしたが、朝鮮側はその書簡の受け取りを拒否。書簡のフォーマットや押印が前例と異なることや、「皇室」などの言葉使いが不遜であるというのがその理由だった。

当時の李氏朝鮮は、国王の父・大院君による強固な鎖国・排外政策の下にあった。日本側の書簡の形式を問題にしたのは、旧弊を廃して国を開いた日本との交流を拒絶するための口実だったのだろう。この書簡の問題は何の進展も見ないまま2年間を費やすことになる。

明治3年になって、新政府が今度は対馬の宗氏を介さず外務省の役人を朝鮮に派遣。釜山の和館で朝鮮側と会見を行なうも、書簡上の字句を巡る朝鮮側の非難は変わらない。そのやり取りに留まらず、日本に対する恥辱を受けたとして、二人の役人は憤慨感と共に帰国。事ここに至っては干戈に及ぶも止むなしとする建白書を出したという。いわゆる「征韓論」の始まりはこのあたりからなのだろう。

明治5年には、対馬藩の下にあった釜山の和館を新政府の管理下に置くべく朝鮮側との交渉に臨んだが、相手は従来方式に固執し、新政府を相手にしないとのスタンス。日本側は何度も使者を送って交渉を依頼するも、事態は全く進展しない。そのうちに和館の前には、文明開化を断行して西洋の風を取り入れた日本を非難する紙が貼られた。

「その形を変じ、俗を易(か)ゆ、これ即ち日本の人と謂うべからず。わが境に来往するを許すべからず。」

「近頃彼人の所為を見るに、無法の国と謂うべし。而して亦、これを以て恥と為さず。」

ここまで言われたら、憤激するなと言う方が無理というものだろう。山積する国内問題に忙殺されていた新政府も明治6年になると、沸騰する「征韓論」を前に朝鮮問題が喫緊の案件となり、6月には閣議にかかる。そこから先は私たちが歴史の授業で教わった通りで、居留民保護のため、軍艦と海陸の部隊派遣を板垣退助らが主張すると、西郷がそこに割って入り、まずは平和的に談判をしに行くべきだとして、自らが使者として朝鮮に赴きたいと申し出る。それで話がまとまればよし。万一西郷の身に何かあれば、いよいよもって実力行使の口実になる。不平士族の期待を一身に集めていた西郷さんが、自らの死に場所をそこに見つけたと言われる所以だ。

西郷派遣の閣議決定は、日清修好条約の締結交渉のため清国に出かけていた外務卿・副島種臣の帰国を待って行なわれるはずだった。そして7月に入ると、岩倉使節団の一員だった木戸孝允が一足早く帰国。だがその木戸は、朝鮮問題については煮え切らない。閣議はなかなか始まらなかったが、征韓派は清国から戻った副島の「朝鮮との武力衝突に及んでも清国は武力介入をしない」という見解を得て、8月17日の閣議で西郷の朝鮮派遣に関する内定取り付けに一旦は成功する。

そして、岩倉具視・大久保利通・伊藤博文ら征韓反対派のそこから先の強烈な巻き返しは、よく知られる通りだ。最終的に征韓派が敗れることになる10月14日の閣議までの間に、両者は水面下で激しい鍔迫り合いを展開。気象統計はまだない時代だが、明治6年8月・9月の東京は、きっと暑い夏だったに違いない。

その明治6年から139年後の今年、日本と韓国の間では竹島の領有権を巡る問題が急激にヒート・アップしている。様々な論調があるものの、オリンピックのサッカーの試合で選手がこの問題をアピールしたり、その試合の開催時期に合わせて大統領が島を突如訪問したりしたことが発端なのだから、対立を煽ったのは誰がどう見ても韓国側であるだろう。そして、大統領の訪問を遺憾とする内容の野田首相の親書に対して、韓国側はそれをそのまま送り返す方針であることが、今週になって報じられている。

曰く、「領有権を主張する日本の首相の親書を受け取って、前例を残す必要がない。」

曰く、「大統領が訪問したのは独島であり竹島ではないのだから、内容の間違っている親書を受け取る必要はない。」

韓国側のこうした発言を耳にすると、明治元年に李氏朝鮮が見せた対応と少しも変わっておらず、いかにも儒教に染まった思考回路のままなのだと言わざるを得ない。そして、21世紀のこの世の中で、国交のある国の首相から届いた親書をそのまま送り返すという行為が国際社会の中でどのように受け止められるのか、彼らにはそれが見えていないか、見えていても敢えて無視しているとしか言いようがないだろう。

(外務省のHPより拝借)

これが19世紀の出来事であったなら、両国は干戈に及んでいたかもしれない。それがそうならずに何とかここまで来ているのは、人類の経験知でもあるのだろうが、そこにも限度はあることだろう。

だが、私たちは冷静にならなければならない。国際社会のルールに則って、日本の主張を整然と展開すべきであって、相手と同じように頭に血が昇ってしまってはいけない。一時の感情に走って行動を起こしてしまえば、それは結局自分に跳ね返ってくることなのだ。そして、こういう時にマス・メディアは国民を煽ってはならない。

暑い夏だからこそ、頭の中はクールでいたいものだ。

今月になってからこの三週間、東京都心の一日の平均気温は22日間の平均で28.8度。これは平年(1981~2010年の平均)よりも1.2度高い計算になる。1876(明治9)年に気象観測が始まって以来、昨年までの136年の間に、8月の東京都心の平均気温が28度を超えたのは14回(その内、29度超は3回)しかなかったから、今のような暑さがあと一週間続けば、今年の東京の8月は史上有数の暑い夏だったことになる。

平年との差が1.2度というと小さな違いのように思えてしまうが、東京の年間の平均気温が2度上がると、鹿児島と同じ気候になるという。

鹿児島の夏というと、今から135年前、1877(明治10)年の8月は、半年に及んだ西南戦争もいよいよ終盤。官軍が日向を平定し、薩軍は県境の山野を敗走していた時期である。戦力の多くを失ったラスト・サムライたちにとっても、それは暑い夏だったことだろう。

明治新政府に叛旗を翻した薩軍の「お神輿」だった、西郷隆盛。その西郷が新政府に背を向けるきっかけになったのが、1973(明治6)年の「征韓論」を巡る新政府内の対立であったことは、論を待たない。

(錦絵になった「征韓論之図」)

朝鮮というのは、今も昔も「近くて遠い国」である。室町時代から朝鮮通信使の来日があり、江戸幕府がいわゆる「鎖国令」という、海外貿易と渡航の制限を行なっていた時代にも、李氏朝鮮とは対馬藩を介した形での交流が続いていた。だが、日本が維新を迎えたことで、そうした関係に波風が立った。

新政府は明治元年早々に対馬藩を通して朝鮮側に書簡を送り、江戸幕府の時代が終わって日本が王政復古を迎えたことを通知し、併せて従来通りの交流を望むという意図を伝えようとしたが、朝鮮側はその書簡の受け取りを拒否。書簡のフォーマットや押印が前例と異なることや、「皇室」などの言葉使いが不遜であるというのがその理由だった。

当時の李氏朝鮮は、国王の父・大院君による強固な鎖国・排外政策の下にあった。日本側の書簡の形式を問題にしたのは、旧弊を廃して国を開いた日本との交流を拒絶するための口実だったのだろう。この書簡の問題は何の進展も見ないまま2年間を費やすことになる。

明治3年になって、新政府が今度は対馬の宗氏を介さず外務省の役人を朝鮮に派遣。釜山の和館で朝鮮側と会見を行なうも、書簡上の字句を巡る朝鮮側の非難は変わらない。そのやり取りに留まらず、日本に対する恥辱を受けたとして、二人の役人は憤慨感と共に帰国。事ここに至っては干戈に及ぶも止むなしとする建白書を出したという。いわゆる「征韓論」の始まりはこのあたりからなのだろう。

明治5年には、対馬藩の下にあった釜山の和館を新政府の管理下に置くべく朝鮮側との交渉に臨んだが、相手は従来方式に固執し、新政府を相手にしないとのスタンス。日本側は何度も使者を送って交渉を依頼するも、事態は全く進展しない。そのうちに和館の前には、文明開化を断行して西洋の風を取り入れた日本を非難する紙が貼られた。

「その形を変じ、俗を易(か)ゆ、これ即ち日本の人と謂うべからず。わが境に来往するを許すべからず。」

「近頃彼人の所為を見るに、無法の国と謂うべし。而して亦、これを以て恥と為さず。」

ここまで言われたら、憤激するなと言う方が無理というものだろう。山積する国内問題に忙殺されていた新政府も明治6年になると、沸騰する「征韓論」を前に朝鮮問題が喫緊の案件となり、6月には閣議にかかる。そこから先は私たちが歴史の授業で教わった通りで、居留民保護のため、軍艦と海陸の部隊派遣を板垣退助らが主張すると、西郷がそこに割って入り、まずは平和的に談判をしに行くべきだとして、自らが使者として朝鮮に赴きたいと申し出る。それで話がまとまればよし。万一西郷の身に何かあれば、いよいよもって実力行使の口実になる。不平士族の期待を一身に集めていた西郷さんが、自らの死に場所をそこに見つけたと言われる所以だ。

西郷派遣の閣議決定は、日清修好条約の締結交渉のため清国に出かけていた外務卿・副島種臣の帰国を待って行なわれるはずだった。そして7月に入ると、岩倉使節団の一員だった木戸孝允が一足早く帰国。だがその木戸は、朝鮮問題については煮え切らない。閣議はなかなか始まらなかったが、征韓派は清国から戻った副島の「朝鮮との武力衝突に及んでも清国は武力介入をしない」という見解を得て、8月17日の閣議で西郷の朝鮮派遣に関する内定取り付けに一旦は成功する。

そして、岩倉具視・大久保利通・伊藤博文ら征韓反対派のそこから先の強烈な巻き返しは、よく知られる通りだ。最終的に征韓派が敗れることになる10月14日の閣議までの間に、両者は水面下で激しい鍔迫り合いを展開。気象統計はまだない時代だが、明治6年8月・9月の東京は、きっと暑い夏だったに違いない。

その明治6年から139年後の今年、日本と韓国の間では竹島の領有権を巡る問題が急激にヒート・アップしている。様々な論調があるものの、オリンピックのサッカーの試合で選手がこの問題をアピールしたり、その試合の開催時期に合わせて大統領が島を突如訪問したりしたことが発端なのだから、対立を煽ったのは誰がどう見ても韓国側であるだろう。そして、大統領の訪問を遺憾とする内容の野田首相の親書に対して、韓国側はそれをそのまま送り返す方針であることが、今週になって報じられている。

曰く、「領有権を主張する日本の首相の親書を受け取って、前例を残す必要がない。」

曰く、「大統領が訪問したのは独島であり竹島ではないのだから、内容の間違っている親書を受け取る必要はない。」

韓国側のこうした発言を耳にすると、明治元年に李氏朝鮮が見せた対応と少しも変わっておらず、いかにも儒教に染まった思考回路のままなのだと言わざるを得ない。そして、21世紀のこの世の中で、国交のある国の首相から届いた親書をそのまま送り返すという行為が国際社会の中でどのように受け止められるのか、彼らにはそれが見えていないか、見えていても敢えて無視しているとしか言いようがないだろう。

(外務省のHPより拝借)

これが19世紀の出来事であったなら、両国は干戈に及んでいたかもしれない。それがそうならずに何とかここまで来ているのは、人類の経験知でもあるのだろうが、そこにも限度はあることだろう。

だが、私たちは冷静にならなければならない。国際社会のルールに則って、日本の主張を整然と展開すべきであって、相手と同じように頭に血が昇ってしまってはいけない。一時の感情に走って行動を起こしてしまえば、それは結局自分に跳ね返ってくることなのだ。そして、こういう時にマス・メディアは国民を煽ってはならない。

暑い夏だからこそ、頭の中はクールでいたいものだ。

涼しい「大暑」 [歴史]

7月22日(日)、梅雨も明けて暦の上では「大暑」なのだが、先週の金曜日から日本列島は北の高気圧に支配され、東京では時に小雨の混じる曇空の下、この時期にしてはかなり涼しい天候が続いている。

夏になった気分があまりしないが、モノは考えようで、外がカンカン照りだったら街を歩くのもしんどいが、これぐらいの気温なら汗をかかずに済むし、日焼けの心配もない。そんな訳で、昼ごろから久しぶりに家内と散歩に出た。近くの伝通院ではこの季節に恒例の朝顔市が開かれているはずである。

春日通りを東方向に歩く。大塚三丁目から東側は、この大通りが大袈裟に言えば台地の尾根のような部分を走っていて、道の両側は下り坂だ。そしてその春日通り自体が富坂という坂道で後楽園方向へと下り始める直前、言わば春日通りがどの方向から見ても一番高い位置にある、そんな場所に開かれたのが浄土宗の無量山寿経寺だ。開山は1415年というから、関東では鎌倉公方の足利持氏と関東管領・上杉禅秀が争っていたような時代である。

当初は小さな寺だったのが、家康が江戸に出て来てから俄かに発展することになる。1602年に家康の生母・於大(おだい)の方が死去すると、家康はこの寿経寺を菩提寺に定めた。その於大の方の戒名が伝通院殿であったことから、この寺は伝通院と呼ばれることになる。江戸はこれから街造りが始まるところで、当時はまだ上野の寛永寺も出来ていない。江戸城の近くで浄土宗のそれなりの寺というと、この寿経寺ぐらいだったのだろうか。

伝通院の朝顔市自体は、その涼しげな花をゆっくり眺めてもすぐに終わってしまう。家内と私は、それから境内の前を緩やかに左カーブしながら北東方向へ下りていく坂道を歩くことにした。淑徳学園という伝通院系の学校を過ぎると、道路の真ん中に大きな椋(むく)の木があり、左側のちょっとした崖の上に古い寺が時を忘れたように佇んでいる。

.jpg)

慈眼院という寺の名よりも、ここは澤蔵司(たくぞうす)稲荷という稲荷神社の名前の方がずっと有名だ。このお稲荷さんの小さな境内でも今日は朝顔市が開かれ、ちょっとした縁日のような出し物もあって、いかにも夏祭りという感じである。

その縁日の奥に古めかしいお堂があり、その右側には観音様やら狐の像やらがあり、霊窟(おあな)と書かれた石碑の先に、昼なお暗い森の中へと続いていく細い道がある。そこを進んで行くと、薄暗い窪地があって赤い鳥居が続き、奥には洞穴があって稲荷神が祀られていた。都会の真ん中にありながら、妙におどろおどろしい場所である。

1618年というと、家康が他界した2年後のことだ。伝通院の学寮に澤蔵司という修行僧が現れたそうである。頭脳明晰で浄土宗の奥義を僅か3年で習得してしまったその男は、1620年5月の或る夜、学寮長の夢枕に立ち、

「自分は太田道灌公が千代田城に勧請した稲荷大明神である。浄土宗を学びたいと長年思っていたが、この寺に学んでその希望を叶えることができた。これより元の稲荷神に戻るが、今後は末永くこの寺を守護し、3年間の恩に報いよう。そのために速やかに一社を建立して稲荷大明神を祀るべし。」

と告げたという。

そこで、伝通院の住職の廓山(かくざん)上人が境内に澤蔵司稲荷を祀り、慈眼院を別当寺としてその管理にあたらせた。という訳で、この小さなお稲荷さんには400年に近いご由緒があるのである。もっとも、太田道灌による江戸築城が完成したのは1457年のこととされるから、その時に日枝神社だの築土神社だのと一緒に勧請されてきた稲荷神社は、澤蔵司稲荷よりも更に150年ほど長い歴史を持っていることになる。

ついでながら、稲荷大明神の化身であった澤蔵司は伝通院の門前にある蕎麦屋によく足を運んだそうである。その澤蔵司が来た時は代金の銭の中に必ず木の葉が混じっていたので、蕎麦屋の主人は「さては澤蔵司は稲荷大明神であったか」と気がついたという。(それとは別に、寺の中で熟睡していて狐の本性をあらわしてしまった、という説もある。) 由来、この蕎麦屋では毎朝最初に釜から上げた蕎麦を澤蔵司稲荷にお供えしたそうで、それが「いなりそば」の始まりなのだそうだ。

因みに、この蕎麦屋は今でも伝通院前の交差点近くにあり、澤蔵司稲荷へのお供えを続けているという。ビルの一階の、あまり目立たない門構えだが、1620年当時は数少ない外食の出来る場所だったのだろう。江戸の市街化がまだ始まったばかりの頃だから。

そもそも「お稲荷さん」は京都一帯に勢力を張っていた渡来系の豪族・秦氏の氏神で、無数の赤い鳥居が山の上まで延々と続く伏見稲荷大社が全国の稲荷神社の総本社である。元々は稲の神様だったのが、時代と共に商売繁盛など福徳全般の神様になって、全国に神社が増えたようだ。東日本の方が数が多いと聞くと、ちょっと不思議な気がする。

一方、真言密教が全国に普及する過程で、インドの女神を原形とする荼枳尼天(だきにてん)と稲荷神が習合したという。人の心臓を食らう夜叉である荼枳尼天のイメージが、稲荷神の使いである狐の姿と重なり合ったのか。私が子供の頃には、「お稲荷さんの祠を見かけたら、ちゃんとお参りしないと祟りがある。」などと教えられたものだったが、そうした「祟り神」としてのお稲荷さんはこのあたりから来ているのだろう。映画化もされた浅田次郎の小説『憑神(つきがみ)』でも、主人公が開運を祈ったつもりが、神社を間違えたために疫病神やら貧乏神やらに取り憑かれてしまったのは、やはり稲荷神社であった。

澤蔵司稲荷のお堂の横には、参拝者が文字を記入した絵馬が多数掲げられていた。お稲荷さんは受験の神様ではないからか、その手の文言は少なくて、その代わりに家族の病気の平癒だとか、「手術がうまく行きますように」だとか、それぞれに切実な願いが込められたものが多い。中にはアラビア語で書かれたものまであって、お稲荷さんもグローバルに目配りをしなければならない時代である。

お堂の前で、家内と私は手を合わせる。太田道灌公の時代から江戸におわす稲荷神は、今の東京や日本全体をどのように見ておられるのだろうか。そのことに比べれば、家内や私のお願いごとは余りにも小さなことだが、ともかくもそういうお願いをするからには、世の中のためにも、家族のためにも、実直に生きて行きたいものである。

来週はまた暑さが戻るようだし、仕事の予定も忙しくなるが、今日は散歩でリフレッシュして元気を取り戻そう。

それからあと一時間ほど、家内と二人で街を歩いた。

夏になった気分があまりしないが、モノは考えようで、外がカンカン照りだったら街を歩くのもしんどいが、これぐらいの気温なら汗をかかずに済むし、日焼けの心配もない。そんな訳で、昼ごろから久しぶりに家内と散歩に出た。近くの伝通院ではこの季節に恒例の朝顔市が開かれているはずである。

春日通りを東方向に歩く。大塚三丁目から東側は、この大通りが大袈裟に言えば台地の尾根のような部分を走っていて、道の両側は下り坂だ。そしてその春日通り自体が富坂という坂道で後楽園方向へと下り始める直前、言わば春日通りがどの方向から見ても一番高い位置にある、そんな場所に開かれたのが浄土宗の無量山寿経寺だ。開山は1415年というから、関東では鎌倉公方の足利持氏と関東管領・上杉禅秀が争っていたような時代である。

当初は小さな寺だったのが、家康が江戸に出て来てから俄かに発展することになる。1602年に家康の生母・於大(おだい)の方が死去すると、家康はこの寿経寺を菩提寺に定めた。その於大の方の戒名が伝通院殿であったことから、この寺は伝通院と呼ばれることになる。江戸はこれから街造りが始まるところで、当時はまだ上野の寛永寺も出来ていない。江戸城の近くで浄土宗のそれなりの寺というと、この寿経寺ぐらいだったのだろうか。

伝通院の朝顔市自体は、その涼しげな花をゆっくり眺めてもすぐに終わってしまう。家内と私は、それから境内の前を緩やかに左カーブしながら北東方向へ下りていく坂道を歩くことにした。淑徳学園という伝通院系の学校を過ぎると、道路の真ん中に大きな椋(むく)の木があり、左側のちょっとした崖の上に古い寺が時を忘れたように佇んでいる。

.jpg)

慈眼院という寺の名よりも、ここは澤蔵司(たくぞうす)稲荷という稲荷神社の名前の方がずっと有名だ。このお稲荷さんの小さな境内でも今日は朝顔市が開かれ、ちょっとした縁日のような出し物もあって、いかにも夏祭りという感じである。

その縁日の奥に古めかしいお堂があり、その右側には観音様やら狐の像やらがあり、霊窟(おあな)と書かれた石碑の先に、昼なお暗い森の中へと続いていく細い道がある。そこを進んで行くと、薄暗い窪地があって赤い鳥居が続き、奥には洞穴があって稲荷神が祀られていた。都会の真ん中にありながら、妙におどろおどろしい場所である。

1618年というと、家康が他界した2年後のことだ。伝通院の学寮に澤蔵司という修行僧が現れたそうである。頭脳明晰で浄土宗の奥義を僅か3年で習得してしまったその男は、1620年5月の或る夜、学寮長の夢枕に立ち、

「自分は太田道灌公が千代田城に勧請した稲荷大明神である。浄土宗を学びたいと長年思っていたが、この寺に学んでその希望を叶えることができた。これより元の稲荷神に戻るが、今後は末永くこの寺を守護し、3年間の恩に報いよう。そのために速やかに一社を建立して稲荷大明神を祀るべし。」

と告げたという。

そこで、伝通院の住職の廓山(かくざん)上人が境内に澤蔵司稲荷を祀り、慈眼院を別当寺としてその管理にあたらせた。という訳で、この小さなお稲荷さんには400年に近いご由緒があるのである。もっとも、太田道灌による江戸築城が完成したのは1457年のこととされるから、その時に日枝神社だの築土神社だのと一緒に勧請されてきた稲荷神社は、澤蔵司稲荷よりも更に150年ほど長い歴史を持っていることになる。

ついでながら、稲荷大明神の化身であった澤蔵司は伝通院の門前にある蕎麦屋によく足を運んだそうである。その澤蔵司が来た時は代金の銭の中に必ず木の葉が混じっていたので、蕎麦屋の主人は「さては澤蔵司は稲荷大明神であったか」と気がついたという。(それとは別に、寺の中で熟睡していて狐の本性をあらわしてしまった、という説もある。) 由来、この蕎麦屋では毎朝最初に釜から上げた蕎麦を澤蔵司稲荷にお供えしたそうで、それが「いなりそば」の始まりなのだそうだ。

因みに、この蕎麦屋は今でも伝通院前の交差点近くにあり、澤蔵司稲荷へのお供えを続けているという。ビルの一階の、あまり目立たない門構えだが、1620年当時は数少ない外食の出来る場所だったのだろう。江戸の市街化がまだ始まったばかりの頃だから。

そもそも「お稲荷さん」は京都一帯に勢力を張っていた渡来系の豪族・秦氏の氏神で、無数の赤い鳥居が山の上まで延々と続く伏見稲荷大社が全国の稲荷神社の総本社である。元々は稲の神様だったのが、時代と共に商売繁盛など福徳全般の神様になって、全国に神社が増えたようだ。東日本の方が数が多いと聞くと、ちょっと不思議な気がする。

一方、真言密教が全国に普及する過程で、インドの女神を原形とする荼枳尼天(だきにてん)と稲荷神が習合したという。人の心臓を食らう夜叉である荼枳尼天のイメージが、稲荷神の使いである狐の姿と重なり合ったのか。私が子供の頃には、「お稲荷さんの祠を見かけたら、ちゃんとお参りしないと祟りがある。」などと教えられたものだったが、そうした「祟り神」としてのお稲荷さんはこのあたりから来ているのだろう。映画化もされた浅田次郎の小説『憑神(つきがみ)』でも、主人公が開運を祈ったつもりが、神社を間違えたために疫病神やら貧乏神やらに取り憑かれてしまったのは、やはり稲荷神社であった。

澤蔵司稲荷のお堂の横には、参拝者が文字を記入した絵馬が多数掲げられていた。お稲荷さんは受験の神様ではないからか、その手の文言は少なくて、その代わりに家族の病気の平癒だとか、「手術がうまく行きますように」だとか、それぞれに切実な願いが込められたものが多い。中にはアラビア語で書かれたものまであって、お稲荷さんもグローバルに目配りをしなければならない時代である。

お堂の前で、家内と私は手を合わせる。太田道灌公の時代から江戸におわす稲荷神は、今の東京や日本全体をどのように見ておられるのだろうか。そのことに比べれば、家内や私のお願いごとは余りにも小さなことだが、ともかくもそういうお願いをするからには、世の中のためにも、家族のためにも、実直に生きて行きたいものである。

来週はまた暑さが戻るようだし、仕事の予定も忙しくなるが、今日は散歩でリフレッシュして元気を取り戻そう。

それからあと一時間ほど、家内と二人で街を歩いた。

上野の山 [歴史]

東京の山手線の内側は、何かと起伏の多い地形をしている。建物がぎっしりと建ち並んでいるから、見た目ではそうした起伏が印象に残りにくいが、足で歩いたり自転車を漕いだりすれば、それを実感することができる。私の住んでいる所などは、家の目の前が既に坂道だ。

そうした数ある起伏の中でも、特に顕著な丘をなしている場所は、言うまでもなく古くから人の手が加えられた場所である。由緒の古い寺社があったり、お屋敷町であったり。そして歴史の長い学校のキャンパスがあることも多い。だから、週末の散歩道というと、ついそんな丘を歩くことになる。

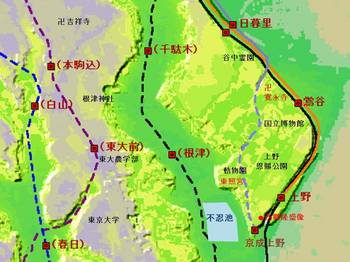

上野の山も、私にとってはそんな丘の一つだ。我家からはのんびり歩いても1時間ほどである。不忍池の南端から眺めると、一つの大きな森ではあるものの、「山」と呼ぶにはいささか大袈裟な印象を受ける。だが、木々の繁る中を歩いていくとしっかり上り坂があって、それなりの丘であることは確かだ。

(不忍池から眺める上野の山)

動物園や博物館の集まる上野恩賜公園の一帯はいつも多くの人出があって賑やかなのだが、芸大を過ぎてこの丘の北端あたりに出ると、人通りがぐっと少なくなって実に静かなものだ。そして、そこで木々に囲まれた一際静かな場所が、かつて上野の山で栄華を極めた東叡山寛永寺である。

1625(寛永2)年の創設。家康から家光まで三代の将軍のブレーンを務めた「黒衣の宰相」天海の開山によることは言うまでもない。芝の増上寺と並ぶ徳川将軍家の菩提寺で、15代中6代の墓がここにある。天台宗の僧侶としても実務家としても極めて有能であった天海をうまく活用することで、家康は泰平の世を築くことが出来たともいえる。

(東叡山寛永寺)

「天海は権僧正から僧正になり、叡山の復興に努力したが、しかし彼は西の比叡山に対して、江戸幕府の支配が容易な東の比叡山、すなわち東叡山を彼が住職を務める川越の喜多院におき、この寺を比叡山延暦寺以上の権力をもつ本山とした。さらに天海は家康死後、江戸城の北東にある上野忍岡の地に寛永寺という寺を建て、東叡山の名を寛永寺に移し、そこを天台宗の実質的本山にした。寛永という年号を寺名に用いたのは、最澄が延暦という年号を寺名に用いて延暦寺と名づけたのにならったものであろう。これによって江戸幕府は天台宗を、ひいては日本仏教全体をその支配下におくことができたのである。」

(『梅原猛、日本仏教をゆく』 梅原猛 著、朝日文庫)

こうして、江戸城から見て鬼門の方角にある上野の山に建てられた寛永寺は、山全体を境内として所有していたという。だから、今のように山の北端にひっそりとしていたのではなく、寛永寺の根本中堂は現在の上野恩賜公園の噴水広場のあたりにあったようだ。境内の一角には家康を祀る東照宮が建てられた他、京都を模した清水堂ができ、大仏さえもがあった。そして寛永寺の伽藍の周囲に数多くの塔頭が建ち並ぶ様子は、さぞかし壮観であったことだろう。そして、上野の山は桜の名所でもあった。

もっとも、今のような「公園」という概念は当時なく、あくまでも寛永寺の境内だったから、花見といっても歌舞音曲や飲食はご法度。そして日没になれば門が閉じられたそうである。大仏も一般の人々が参詣できる場所ではなかった。(この大仏は後に関東大震災で倒壊し、今は顔の部分だけが残されている。)

(顔だけが残った上野大仏)

寛永寺が歴史の荒波に飲まれたのは、言うまでもなく幕末維新の時期である。1968(慶応4)年1月、鳥羽伏見の戦いで薩長軍が振りかざした「錦の御旗」を見て戦意を喪失した15代将軍・徳川慶喜は、軍艦で江戸に逃げ帰ると、恭順の意を表すために寛永寺に蟄居を続けた。そして、勝・西郷会談で徳川慶喜の水戸謹慎と江戸無血開城(同年4月11日)が決まると、それらに憤激した幕府方の主戦派が上野の山へと集結する。いわゆる彰義隊である。

勝も西郷も、彰義隊との戦闘は何としても回避したかったようだ。だが、

「五月十五日、午前八時から大村(益次郎)の総指揮のもとに上野の山への攻撃が開始された。彰義隊もしばしば斬込みに出て新政府軍を寄せつけなかったが、それも時間の問題である。大村の卑劣ともいえる戦法もあって、昼すぎにはもう散り散りの負け戦さとなる。」

(『それからの海舟』 半藤一利 著、ちくま文庫)

この「上野戦争」を仕掛けるために長州の大村が数々の実に巧妙な作戦を立てたことはよく知られている。有名な手は、主要な道を塞いだ上で戦いを仕掛け、相手の残党が市中でゲリラ戦を展開しないよう、わざと根岸口(現在のJR鴬谷駅の方向)だけ退路を残したことだ。そこは急坂だから、一度そこから撤退した相手は引き返すのが難しい。そして、激戦地となる上野広小路口には薩軍を仕向けて涼しい顔をしていたという。

この日、戦局を決定的なものにしたのは、本郷の加賀屋敷(現・東大本郷キャンパス)から上野の山を目がけて官軍がアームストロング砲を打ち込んだことだ。現在の安田講堂のあたりと、彰義隊の主戦力があった現在の西郷隆盛像付近とを直線で結ぶと、不忍池を挟んでちょうど1kmほどの距離しかない。そして、本郷からだと上野の山に向かって大砲を撃ち下ろす地形になる。佐賀藩が製造に成功したアームストロング砲の射程距離は3km。精度も高い。これでは勝負あったというものだろう。

.jpg)

(本郷と上野の山を直線で結ぶと・・・)

この年の5月15日は、今の暦では7月4日にあたるから、季節はちょうど今頃のことだ。市街地に火災が及ばぬよう、大村は雨の日を選んで一斉攻撃を仕掛けたそうだが、それでも民家1200戸が焼けたという。白昼の戦いで、死者は「官軍」34、「賊軍」260。後者の遺体はそのまま長い間捨て置かれたために、上野の山の一帯は大変な腐臭に覆われていたそうである。

そして、上野の山で栄華を誇った寛永寺の伽藍の数々は、この戦いの炎で灰燼に帰した。江戸の鬼門を守るために建立された東叡山寛永寺。だが戊辰の戦さでは、鬼門のはずの東北日本が最後まで佐幕派だった一方で、西南雄藩からやって来た敵軍を食い止めることが出来なかった。それは歴史の大いなる皮肉という他はない。

そして明治改元。1970(明治3)年には、大学東校(後の東大医学部)の付属病院の建設地として、この上野の山が候補にあがる。だが、江戸幕府の招きで日本に駐在していたオランダ一等軍医のボードワン博士がそれを聞き、上野の山の豊かな自然が失われることを惜しんで、この地を都市公園にすることを提案。結果的にはそれが容れられることとなり、明治6年にこの一帯が日本初の公園に指定されることになった。宮内省から東京市へと払い下げられて上野「恩賜」公園となったのは、大正時代のことである。その上野公園の、東京都美術館に近い森の中に、ボードワン博士の銅像が人々の注目を集めることもなくひっそりと建っている。

(ボードワン博士の像)

新政府がオランダ医学からドイツ医学へと切り替える過程の中で、ボードワンは本来なら「お払い箱」になる身であったという。ところが、当のドイツも普仏戦争の最中で日本に講師の派遣が出来ず、後任が決まるまでボードワンが続投していたところ、上野の山への病院建設云々の話が持ち上がったというから、今の上野公園があるのは、歴史の上での偶然の賜物だったともいえる。

山手線の内側は、起伏に富んだ地形と同様に、その歴史もまた起伏に富んでいる。今は雨の季節だが、坂道を歩きながら歴史をたどり、この季節なりの散歩を楽しむのも、悪くない。

14世紀の梅雨空 [歴史]

今年も、雨の季節がやってきた。この週末も傘が離せない。東日本に限って言えば、今年の梅雨はまだ涼しい方だが、日曜日の今日は午後になって陽が差すと、途端に暑くなった。私たちにはそんな風にいささか鬱陶しい季節なのだが、植物にとっては存外居心地が良いようだ。雨に煙る街の中でも緑は元気で、ツユクサやアジサイの青が瑞々しい。

今から680年ほど前の関東も、今頃の時期は空の様子も緑の勢いも、こんな風だったのだろうか。

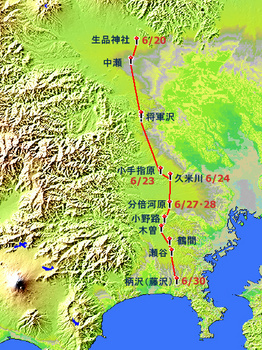

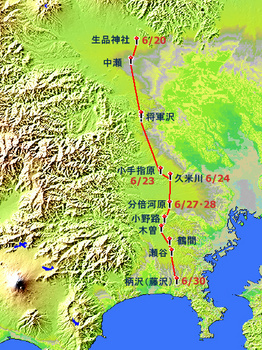

元弘3年(1333年)5月8日というと、今の暦に直せば6月20日にあたる。この日の未明、現在の群馬県太田市郊外の小さな神社に総数150騎といわれる軍勢が結集していた。

頃年 北条高時入道

朝憲ヲ軽ンジ

逆威ヲ恣(ホシイママ)ニ振ヒ

積悪 已(スデ)ニ天誅ニ値ス

ココニ至リ 累年ノ宸襟ヲ休ンゼンガ為

将(マサ)ニ一挙ノ義兵ヲ起コサントス

・・・・・・・・

社殿の前に進み、かねてより賜っていたという天皇の綸旨と願文を読み上げるのは、河内源氏義国流新田氏本宗家の八代目棟梁、源義貞。鎌倉幕府から派遣されてきた金沢出雲介という徴税使との間でトラブルになり、前夜にその男を叩き斬ったばかりだった。北関東の一角にあって鎌倉幕府の打倒を声高らかに宣言した、新田義貞の旗上げである。以下、日付を現在の暦に置き換えてみよう。

旗上げ当日の6月20日、義貞の軍は生品神社からまず北上して幕府方の上野守護所を壊滅させ、背後を固めた上で南進を開始。すると越後から2000騎、信濃、甲斐方面から5000騎の一族らが一気に加勢したという。そして翌6月21日に利根川を渡って武蔵国へ入ると、足利高氏(この時点ではまだ「尊氏」ではない)の嫡男・千寿丸(数えで4歳)を護衛してきた200騎と合流する。西国へ出征した高氏に対して北条高時が千寿丸を人質に取っていたのだが、その千寿丸が6月14日に鎌倉から忽然と姿を消していたのである。

この千寿丸の新田軍合流には、予め手はずが整えられていたのだろう。源氏の名門・足利の御曹子を擁したことで新田軍には続々と援軍が加わり、この日の夕方には20万7千騎の大軍に膨れ上がっていたという。しかもこれは騎馬武者だけの数字だから、馬のない雑兵まで加えればこの数倍の人数がいたことになる。『太平記』や『梅松論』の記述にはたぶんにデフォルメがあったとしても、ともかく大変な人数だったという他はない。

日本では伝統的に、戦(いくさ)で遠征をする時、食料などは基本的に現地調達だったという。新田軍の南進ルートが往時の鎌倉街道に沿っていたとしても、これほどの大人数が結集して一路鎌倉を目指すとしたら、人間が食べる物、馬の餌、飲み水、煮炊きの燃料などはその道中で全て賄えたのだろうか。そして、夜は大多数が野宿だったはずだが、6月後半の季節にどうやって雨露をしのいだのだろう。

6月23日の朝、新田軍は小手指ヶ原(埼玉県所沢市の西方)で幕府軍と遭遇する。新田荘の生品神社からここまで、最短距離でも60kmほどの道のりを丸2日でやって来たとすれば、なかなかのスピードだ。この衝突では新田軍300騎、幕府方は500騎の犠牲者が出て、双方共にやや後退。そして翌24日の夜明けに、幕府方が陣取っていた久米川で両軍は再び合戦に及んだ。この久米川古戦場は、現在の東村山市で多摩湖の東側、今は八国山緑地と呼ばれているあたりだ。この合戦に新田軍は勝利を収め、幕府方は12kmほど後方の多摩川の南まで後退する。

(ついでながら、この時代に武蔵野の平原で対峙した両軍は、互いに相当な数の弓矢を射ち合ったはずである。何万騎もの騎馬武者が放つ矢を、両軍はどうやって運んだのだろう。各自が背負った矢束だけでは足りないはずだし、俄かに集結して南進を続けた軍勢に荷車を曳いてくる時間があったのかどうか。)

それから2日間の休養を経て両軍が再び激突したのは、その多摩川。新田義貞が陣を構えていたのは、この地域の中心地・府中にほど近い分倍河原だった。久米川の合戦の勢いそのままに新田軍は進撃を開始。だが、幕府方には2日の間に10万と言われる援軍が到着しており、新田軍は一転して苦境に陥った。この戦闘で軍勢の1/3を失ったとされる義貞は、やむを得ず狭山市の掘兼まで大きく後退してその日は終わる。

ところが、この日の夜になって、相模の三浦義勝が相模各地の国人衆を伴って新田の陣営に加わった。今日の戦いに大敗した新田軍に、幕府お膝元の相模からなぜ寝返りが?

「いぶかしいのは、これだけではない。明け方にもまた、大量な投降者があった。

『何で敗者のわが陣へ?』

と、夜来、不審にしていた義貞にも、ようやく、その真相がわかってきた。

六波羅滅亡!

それの噂がここへも知れてきたのである。」

(『私本太平記』 吉川栄治著、講談社)

今から680年も前のことながら、14世紀の日本はダイナミックな時代だった。新田軍が生品神社で旗上げをした前日の6月19日に、丹波の篠村八幡で足利高氏は鎌倉幕府の打倒を宣言。京の六波羅探題に向けて兵を挙げていたのである。通信手段もない時代に、遠く離れた両者はよくぞ連携を取ったものだと思う。

そして翌28日の未明、相模勢や武蔵七党が加わった新田軍は反撃を開始。今度は幕府方を散々に打ち負かして大勝利を収めた。世にいう「分倍河原の戦い」は、鎌倉幕府の滅亡を決定的なものにした歴史上の大きなマイルストーンだったと言えるだろう。新田軍はその二日後、6月30日の朝には分倍河原から35km先の神奈川県・藤沢までやって来て、鎌倉攻めに取りかかっている。このあたりのスピード感は、もはや時の勢いなのだろう。新田軍の勢力はこの時点で「60万7千騎」というから、これはもう途方もない数である。

新田義貞というと、稲村ヶ崎で浜を渡った鎌倉攻めのエピソードにばかり光が当たりがちだが、上州の生品神社から藤沢までの、最短距離でも120kmほどになる道のりを、大軍勢を率いて10日間で進撃してきたその行程にこそ、歴史のダイナミズムが凝縮されているように思う。

当時は「兵農分離」の200年以上も前のことだから、義貞の挙兵に呼応して各地から馳せ参じたのは、武士といっても「武装した自作農」である。6月といえば田畑へ出るのに忙しい時期のはずだが、それを擲(なげう)ってこれだけの人数が幕府打倒の陣営に加わった。そして、そうまでして迎えた新時代。京都に出来た新しい政権は、彼らの期待に応えるものではなかった。それもまた、人の世の常なのだ。

その時も、関東はこんな風な梅雨空だったのだろうか。そして、武蔵野には緑が輝いていたのだろうか。

今から680年ほど前の関東も、今頃の時期は空の様子も緑の勢いも、こんな風だったのだろうか。

元弘3年(1333年)5月8日というと、今の暦に直せば6月20日にあたる。この日の未明、現在の群馬県太田市郊外の小さな神社に総数150騎といわれる軍勢が結集していた。

頃年 北条高時入道

朝憲ヲ軽ンジ

逆威ヲ恣(ホシイママ)ニ振ヒ

積悪 已(スデ)ニ天誅ニ値ス

ココニ至リ 累年ノ宸襟ヲ休ンゼンガ為

将(マサ)ニ一挙ノ義兵ヲ起コサントス

・・・・・・・・

社殿の前に進み、かねてより賜っていたという天皇の綸旨と願文を読み上げるのは、河内源氏義国流新田氏本宗家の八代目棟梁、源義貞。鎌倉幕府から派遣されてきた金沢出雲介という徴税使との間でトラブルになり、前夜にその男を叩き斬ったばかりだった。北関東の一角にあって鎌倉幕府の打倒を声高らかに宣言した、新田義貞の旗上げである。以下、日付を現在の暦に置き換えてみよう。

旗上げ当日の6月20日、義貞の軍は生品神社からまず北上して幕府方の上野守護所を壊滅させ、背後を固めた上で南進を開始。すると越後から2000騎、信濃、甲斐方面から5000騎の一族らが一気に加勢したという。そして翌6月21日に利根川を渡って武蔵国へ入ると、足利高氏(この時点ではまだ「尊氏」ではない)の嫡男・千寿丸(数えで4歳)を護衛してきた200騎と合流する。西国へ出征した高氏に対して北条高時が千寿丸を人質に取っていたのだが、その千寿丸が6月14日に鎌倉から忽然と姿を消していたのである。

この千寿丸の新田軍合流には、予め手はずが整えられていたのだろう。源氏の名門・足利の御曹子を擁したことで新田軍には続々と援軍が加わり、この日の夕方には20万7千騎の大軍に膨れ上がっていたという。しかもこれは騎馬武者だけの数字だから、馬のない雑兵まで加えればこの数倍の人数がいたことになる。『太平記』や『梅松論』の記述にはたぶんにデフォルメがあったとしても、ともかく大変な人数だったという他はない。

日本では伝統的に、戦(いくさ)で遠征をする時、食料などは基本的に現地調達だったという。新田軍の南進ルートが往時の鎌倉街道に沿っていたとしても、これほどの大人数が結集して一路鎌倉を目指すとしたら、人間が食べる物、馬の餌、飲み水、煮炊きの燃料などはその道中で全て賄えたのだろうか。そして、夜は大多数が野宿だったはずだが、6月後半の季節にどうやって雨露をしのいだのだろう。

6月23日の朝、新田軍は小手指ヶ原(埼玉県所沢市の西方)で幕府軍と遭遇する。新田荘の生品神社からここまで、最短距離でも60kmほどの道のりを丸2日でやって来たとすれば、なかなかのスピードだ。この衝突では新田軍300騎、幕府方は500騎の犠牲者が出て、双方共にやや後退。そして翌24日の夜明けに、幕府方が陣取っていた久米川で両軍は再び合戦に及んだ。この久米川古戦場は、現在の東村山市で多摩湖の東側、今は八国山緑地と呼ばれているあたりだ。この合戦に新田軍は勝利を収め、幕府方は12kmほど後方の多摩川の南まで後退する。

(ついでながら、この時代に武蔵野の平原で対峙した両軍は、互いに相当な数の弓矢を射ち合ったはずである。何万騎もの騎馬武者が放つ矢を、両軍はどうやって運んだのだろう。各自が背負った矢束だけでは足りないはずだし、俄かに集結して南進を続けた軍勢に荷車を曳いてくる時間があったのかどうか。)

それから2日間の休養を経て両軍が再び激突したのは、その多摩川。新田義貞が陣を構えていたのは、この地域の中心地・府中にほど近い分倍河原だった。久米川の合戦の勢いそのままに新田軍は進撃を開始。だが、幕府方には2日の間に10万と言われる援軍が到着しており、新田軍は一転して苦境に陥った。この戦闘で軍勢の1/3を失ったとされる義貞は、やむを得ず狭山市の掘兼まで大きく後退してその日は終わる。

ところが、この日の夜になって、相模の三浦義勝が相模各地の国人衆を伴って新田の陣営に加わった。今日の戦いに大敗した新田軍に、幕府お膝元の相模からなぜ寝返りが?

「いぶかしいのは、これだけではない。明け方にもまた、大量な投降者があった。

『何で敗者のわが陣へ?』

と、夜来、不審にしていた義貞にも、ようやく、その真相がわかってきた。

六波羅滅亡!

それの噂がここへも知れてきたのである。」

(『私本太平記』 吉川栄治著、講談社)

今から680年も前のことながら、14世紀の日本はダイナミックな時代だった。新田軍が生品神社で旗上げをした前日の6月19日に、丹波の篠村八幡で足利高氏は鎌倉幕府の打倒を宣言。京の六波羅探題に向けて兵を挙げていたのである。通信手段もない時代に、遠く離れた両者はよくぞ連携を取ったものだと思う。

そして翌28日の未明、相模勢や武蔵七党が加わった新田軍は反撃を開始。今度は幕府方を散々に打ち負かして大勝利を収めた。世にいう「分倍河原の戦い」は、鎌倉幕府の滅亡を決定的なものにした歴史上の大きなマイルストーンだったと言えるだろう。新田軍はその二日後、6月30日の朝には分倍河原から35km先の神奈川県・藤沢までやって来て、鎌倉攻めに取りかかっている。このあたりのスピード感は、もはや時の勢いなのだろう。新田軍の勢力はこの時点で「60万7千騎」というから、これはもう途方もない数である。

新田義貞というと、稲村ヶ崎で浜を渡った鎌倉攻めのエピソードにばかり光が当たりがちだが、上州の生品神社から藤沢までの、最短距離でも120kmほどになる道のりを、大軍勢を率いて10日間で進撃してきたその行程にこそ、歴史のダイナミズムが凝縮されているように思う。

当時は「兵農分離」の200年以上も前のことだから、義貞の挙兵に呼応して各地から馳せ参じたのは、武士といっても「武装した自作農」である。6月といえば田畑へ出るのに忙しい時期のはずだが、それを擲(なげう)ってこれだけの人数が幕府打倒の陣営に加わった。そして、そうまでして迎えた新時代。京都に出来た新しい政権は、彼らの期待に応えるものではなかった。それもまた、人の世の常なのだ。

その時も、関東はこんな風な梅雨空だったのだろうか。そして、武蔵野には緑が輝いていたのだろうか。

最も力がある時に [歴史]

私が小学校の高学年になっていた1960年代後半、素材メーカーで営業を担っていた父が、仕事で年に一度は中国へ行くようになった。

まだ日中の国交がなかった時代だが、高碕達之助と廖承志が交換した「日中貿易覚書」に基づく「LT貿易」は既に始まっていて、広東省の広州で定期的に開催されていた「広州交易会」が、西側世界に向けて開かれた数少ない中国の窓口だった。父はそこへ出かけるようになったのである。

広州出張のたびに、父は中国の土産物を山ほど持ち帰ってきたのだが、子供心にもロクなものがなかった。「人民帽」や「毛沢東バッジ」はともかく、衣類も革製品もプリミティブなものだったし、漢方薬の類は怪しげなものばかり。何よりも、それぞれの包装紙が極めて粗悪なものだった。そのうちに母は、「お願いだからもう何も買って来ないで。」と父に懇願するようになった。

当時の中国はといえば、「文化大革命」の嵐が吹き荒れていた。「毛沢東語録」を手に紅衛兵が街中を練り歩き、壁新聞がベタベタと貼られていた様子を、晩酌しながら父がよく語っていたものだ。「一本のズボンを夫婦で共有するのが革命精神だ」などと当時は語られていたそうだが(本当かどうかは知らない)、ともかくも相次ぐ権力闘争に伴う政治の混乱によって、その頃の中国は極めて貧しかったようだ。

満州で生まれ、天津や北京で育ち、12歳になる年まで戦前の大陸を経験した母は、そんな風に父が語る「人民中国」の話に眉をひそめるばかりだった。実際に、その文革によって中国では各地で計り知れないほど多くの破壊があったという。

「中国の伝統文化には大きな親しみがあり、仲良くしている特定の中国人は何人もいるが、あの『烏合の衆』だけは嫌だ。」

という反応は、戦前の中国を知る母の世代には意外と多いようである。

ところが、それから3・4年で戦後世界の潮流は俄かに向きを変えることになる。私が中学三年生だった1971年の7月に、電撃的な「ニクソン訪中」が発表された。そして10月には国連総会でいわゆる「アルバニア決議」が採択され、中華人民共和国の「中国代表権」を承認。同時に台湾が国連を脱退することになった。翌1972年、日本では戦後最長政権だった佐藤栄作内閣が終焉を迎え、後継者には「コンピューター付ブルドーザー」と呼ばれた田中角栄が選ばれる。そして、船出したばかりの田中内閣が早々に取り組んだのが「日中国交正常化」であった。

その田中内閣の誕生から、この年の9月29日に北京で日中共同声明の調印が行われるまでの経緯を描いた『日中国交正常化 - 田中角栄、大平正芳、官僚たちの挑戦』 (服部龍二 著、中公新書)は、何度読んでも面白い本である。あの日中共同声明から、今年の秋でちょうど40年。とすれば、これはもう立派にこの国の歴史の一部なのだ。そこに至る過程を的確に、そして平易に紐解いてくれる書籍がやっと登場してくれたとも言える。

「今太閤」角さんの登場、日中の国交回復、「日本列島改造論」に沸き立つ国内、石油ショックの襲来と狂乱インフレ、「ロッキード疑獄」の発覚と角さんの退陣・・・。その3年間は私の高校時代とぴったり重なっているから、私にとってはまさに同時代史なのである。日中共同声明の模様がテレビで報道されていた頃には、高校で生物の授業の時に、先生が、

「私は普段、生物のことしか皆さんに教えていないけれども、アルバニアという東欧の小さな国が国連に提案した事柄によって、中華人民共和国に対する世界の位置付けが変わり、その中国と日本が今まさに国交を回復しようとしていることは、歴史の上でもとても大きなことだから、今起きていることにしっかりと注目してください。」

という話をされたものだった。

日本が戦後の国際社会への復帰を果たした1951年のサンフランシスコ講和会議。だが、連合国の間で利害が一致せず、「中国の代表」はこの会議に招かれていない。日本は講和条約の締結と同時に日米安全保障条約を結び、その米国の強い意向を受けて、翌1952年には中華民国(台湾)との間で日華平和条約を締結。そこで台湾は日本への賠償請求権を放棄するが、当然のことながら中華人民共和国はその条約締結を強く非難する。その中国は当時ソ連と緊密な関係にあり、一方の台湾は米国の支援を受け、共に「一つの中国」を主張して譲らない。

だが、時代が’70年代にさしかかる頃から、「『一つの中国』=中華人民共和国」という認識が世界の趨勢になっていく。泥沼のベトナム戦争を早期に終結させたい米国が、中国に接近せざるを得ないという事情を抱えていることも、背景にはあった。

角さんが宰相になった時点の日本にとって、それまでの戦後世界の枠組みを与件としながら中国との国交正常化を図ることは、まさに複雑な方程式を解こうとするようなものだったのだろう。だが、古代からの長い歴史を考えれば、たとえ日中15年戦争という悲惨な経緯はあったにせよ、両国の間でいつまでも国交がない状態が続くことは、どちらの側から見ても得策ではないはずだ。だから、事態を前に進めなければならない。台湾の説得が非常に難しく、自民党内にも台湾派の議員は多いが、とにかくこれはやらねばならない。

日中国交正常化のプロセスが始まる以前にはこうした背景があった訳だが、本書を読んでみると、歴史が動くかどうかはその時のプレイヤーの顔ぶれによるところが大きいことを、改めて教えられる。

1972年7月7日に組閣されたので「七夕内閣」と呼ばれた、第一次田中角栄内閣の外相は大平正芳。豪放磊落な田中と緻密で論理的な大平は長年の厚い信頼関係にあり、この首相・外相コンビでなかったら、この時点での日中国交正常化という大きな決断とその実行は出来なかったのではないか。そして彼らはその大きな外交政策の実現に向けて、外務省の橋本恕アジア局中国課長、高島益郎条約局長、栗山尚一条約局条約課長といった官僚たちを、存分に使いこなしている。

中国側も、岸信介-佐藤栄作の系譜は嫌っていたから、佐藤退陣後の田中内閣の登場は千載一遇のチャンスであったのかもしれない。仮に角さんの時代にそれが実現しなかったとして、ロッキード事件で彼が退陣した後の歴代首相ではどうだったかというと、三木武夫はいかにも「暫定」で政権基盤が弱かったし、その後の福田赳夫は政策的に佐藤に近かったから、中国側は相手にしたくなかっただろう。福田の後は大平首相だが、その時点では周恩来も毛沢東も既に他界してしまっている。

そう、日本だけでなく中国側でもプレイヤーの顔ぶれは極めて大きなことだった。1972年秋の時点において、毛沢東、周恩来という革命の英雄は共に健在だったのだ。

冒頭に少し書いたように、当時の中国は極めて貧しかった上に、共産主義国同士で仲が良かった筈のソ連とは関係がどんどん悪化しており、1969年には中ソ国境で軍事衝突まで起きていた。日中戦争という過去へのわだかまりは極めて大きいものの、日本との国交回復を急ぐニーズは中国側でも強かったはずだ。

恩讐を捨てて、しかし必要な面子はきっちりと守り、当時既に上海を牛耳っていた「四人組」の顔も立てながら実務を進める周恩来と、何と言っても人民中国の「顔」でありカリスマである毛沢東の存在。この二人がいなければ、当時の中国をまとめて日中共同声明に漕ぎつけることは出来なかったに違いない。事実、1976年にこの二人が相次いで他界すると、その後の中国は再び混乱期を迎えることになる。

「田中は訪中前に、『政治家というのは最も権力があるときに、最も難しい問題に挑戦するのだ』と小長啓一秘書官に決意を語り、毛沢東や周恩来を『革命第一世代』と呼んでいた。

第一世代というのはどこでもそうだけれども、やっぱりそれなりのリーダーシップ、指導力を持っている。第二世代、第三世代になると、その辺の力は衰えてくるものだ。第一世代が健在なうちに、こういう難しい問題は解決しなきゃいけない。こっちは最も力の強いうちにやらなきゃいけない。

中国では第一世代が健在であり、田中も権力の絶頂にある。国交正常化の時機はいましかないと田中は読んでいた。」

(前掲書)

あれから40年。日中共に政治家は後の世代になった。今や日本にとって中国が最大の貿易相手国となり、日中間の国交は間違いなく両国に大きなメリットを産み出しているが、政治家の力量はというと、特に日本については、残念ながら角さんのコメントが現実のものになっているようである。

ところで、‘60年代の終わり頃に父が持ち帰ったあの人民帽は、実家に行けばまだどこかにしまってあるのだろうか。

雪の鹿児島 [歴史]

2月の第三週は、週初から日本の南岸に前線が停滞した。東京でも折畳み傘を持っての通勤が三日続き、来る日も来る日も西高東低の冬型の天気だった一頃とは、明らかに気候が変わりつつあるようだ。次の日曜日は、暦の上では「雨水」。日々繰り返される小刻みな寒暖の中にも、かすかな春の兆しを見つけたくなる季節である。

ちょうど135年前の今頃にあたる、1877(明治10)年2月15日。その日の鹿児島は60年ぶりの大雪に見舞われていたそうである。その降りしきる雪の中を、維新の英雄・西郷隆盛を頭目に担ぎ上げた1万2千の薩軍が、熊本方面へと進軍を開始した。後の二・二六事件など軍隊内部でのクーデターを除けば日本史上最後の内乱となった、西南戦争が始まった日として記憶される日である。

世には旧氏族の憤懣が渦巻いていたといわれる。前年の3月に廃刀令(帯刀禁止令)が出され、8月には太政官布告で禄制が全面廃止になって、士族には金禄公債が渡されることになった。要は金禄公債という「退職金」を見返りにサムライは全員失業し、以後は帯刀もまかりならぬというわけだ。これらに憤激した旧士族らによって、10月には西日本で騒乱が相次いで起こされた。

神風連の乱、秋月の乱、萩の乱・・・。いずれもすぐに鎮圧されたのだが、日本最大の士族集団を抱える薩摩がどう動くか、そのことに世間の注目が集まっていた。明治6年の調査によれば、武士階級は家族も含めて全国で189万2千人、48万8千世帯で、人口の7%ほどを占めていたという。とりわけその比率が高いのが薩摩だった。

そこへ、明けて1月、薩摩の私学校の生徒が陸軍省の火薬庫を襲って武器弾薬を奪うという事件が発生。加えて、警視庁から薩摩への帰郷組による「西郷暗殺計画」が発覚。薩軍と政府軍との衝突はもはや避けられない情勢となった。2月15日に飛び込んできた「西郷立つ」の報せは全国の不平士族を奮い立たせ、そして明治新政府を大いに震撼させたことだろう。(私の父方の祖先はこの後の熊本城攻防戦に官軍の一兵卒として加わっていたそうだから、個人的にも係わりのあることではある。)

(「鹿児島暴徒出陣図」-鹿児島県立図書館HPより拝借)

よく知られているように、戊辰の戦(いくさ)が終わった後の西郷は、ごく限られた期間しか新政府に参画していない。引きこもるようにして薩摩にいたのだが、再三の出仕要請を受けて政治改革のために上京したのは、明治も4年になってからのことだ。

当時、新政府の喫緊の課題は、封建を打破し郡県の治を布くという廃藩置県だった。これはやらねばならない。だが、長らく続いた大小諸藩をなくすとあれば、士族の強い反発は目に見えている。大久保も木戸も、それをひどく案じていた。政策の重要性とそれに伴う大きなリスクを長州出身の山縣有朋が訥々と説明すると、

「西郷は、ひとこと答えただけです。

『わたしンほ(私のほう)は、よろしゅごわす(よろしい)』

私のほうというのは、薩摩藩のことです。薩摩藩としては異存がない、ということですが、とんでもないことで、久光とその配下の者がいて、大反対している。しかし西郷はいっさい余分なことはいわない。西郷の脳裏には久光の顔がいっぱいにあったでしょう。西郷はそれを押し殺したはずです。同時に死を決したはずです。その死も、死骸を八つ裂きにされるような死を思ったかもしれません。

山縣にすれば、拍子ぬけしました。西郷の返答がそれだけだったからです。ひょっとすると、なにか西郷がまちがっているのではないかと思い、

『この問題は、血を見ねばおさまらぬ問題です。われわれとしては、その覚悟はせねばなりますまい。』

というと、西郷はふたたび、

『わたしンほは、よろしゅごわんが(よろしいですよ)』

といっただけだったといいます。」

(『「明治」という国家』 司馬遼太郎 著、日本放送出版協会)

これで新政府の腹は決まり、薩・長・土の兵力を集めた「御親兵」の武威の下で、7月に廃藩置県を断行。懸念されたような騒乱は何一つ起こらず、日本は粛々と新体制へと移行していったという。それは時の英国公使、あの傲岸不遜なハリー・パークスをして

「ヨーロッパでこんな大変革をしようとすれば、数年間は戦争をしなければなるまい。日本で、ただ一つ勅諭を発しただけで、二百七十余藩の実権を収めて国家を統一したのは、世界にまだ例をみない大事業であった。」

と言わしめたほどの出来事だった。ともかくも、そのことで弾み車が回りだすようにして、新政府による諸々の近代化が始まることになる。

廃藩置県の成功を見届けて、岩倉使節団が11月に出帆。彼らが帰国する明治6年9月まで、西郷は留守を預かることになるのだが、その間に新政府が打ち出した数々の重要施策の中でここに取り上げるべきは、陸軍省・海軍省の創設と徴兵制の導入であろう。廃藩置県と合わせて、階級としても軍事力としても今後はサムライを不要とするこれらの制度を導入するにあたり、サムライの代表のような西郷の存在に恃むところ大であったのだ。

ところがその西郷は、岩倉使節団が帰国するや否や「征韓論」を巡って洋行組と対立し、10月には下野してしまう。西郷が征韓論を主張したのは、そこに自らの死に場所を見つけたからだと言われるが、本当はどうだったのだろう。

それよりも何よりも、明治10年2月15日に、雪の鹿児島で「大西郷」はなぜ立ったのだろう。

「西郷が、私学校の幹部たちに自分の決意を告げたことばというのは、

『そいじゃ、俺の体を上げまっしょう』

ということだったという。」

(『翔ぶが如く』 司馬遼太郎 著、文春文庫)

後世になってもそれぐらいしか語られることがないから、それ以上のことはわからない。前述のように、サムライを不要とする制度の数々は、西郷自身が新政府に参画していた時期に打ち出されたものだ。明治9年の廃刀令はその仕上げのようなものだし、金禄公債の発行はサムライの終焉に関する財政面での実務に過ぎない。それらに今更反対を唱えるのは、西郷の立場ではなかったはずだ。

むしろ西郷の怒りの矛先は、新政府の役人の腐敗ぶり、私利私欲に走る品のなさにあったと言われる。何しろ、本人は無私・無欲で清貧に生き、「児孫の為に美田を買わず」、「敬天愛人」というような人柄だったからだ。

「『草創の始めに立ちながら、家屋を飾り、衣服をかざり、美妾を抱え、蓄財を謀りなば、維新の功業は遂げられまじく也』

『今となりては、戊辰の義戦も、ひとえに私の営みなる姿になり行き、天下に対し、戦死者に対して、面目なきぞと、しきりに涙を催されける』

やがて重職を蹴って鹿児島に帰った西郷にとっては、どうやら維新とはいまなお未完で、さらなる革命をつづけなければならないもののようであった。

『万民の上に位する者、己れを慎み、品行を正しくし、驕奢を戒め、節倹に勉め、職事に勤労して人民の標準となり、下民その勤労を気の毒に思うようならでは、政令は行なわれがたし』

という『西郷遺訓』にある言葉を読むと、理想主義者西郷の胸中には、世直しの機会があれば、たえざる『文化革命』の旗を高く掲げて、いつでも打って出るつもりがあったのではないか。」

(『それからの海舟』 半藤一利 著、ちくま文庫)

「西郷立つ」の背景には、こうしたことがあったのかもしれない。だが、仮に薩軍が政府軍を相手に引き分け以上の戦果をあげたとして、西郷の理想によって明治の世はもっとマシなものになっていただろうか。恐らくそうではあるまい。これといった戦略もなく、ただ西郷の人柄に依拠するだけであれば、「世直し大明神」への期待は早晩裏切られていたことだろう。

結局、西郷さんが今もなお人の心を捉えるのは、自らがサムライの代表でありながら、歴史上の役目を終えていたサムライの存在に引導を渡す改革を躊躇なく毅然と実行し、その結果として生じたサムライの反乱に自ら後始末をつけたこと、そしてその過程では何らの私情を挟まず、自らの生に何の執着も見せなかった、その潔さに対する大きな尊敬があるからではないだろうか。それは、西郷さん以外の誰にも出来なかったことなのだから。

ある社会階層の既得権を奪い、その存在すら否定するような大改革というのは、言うまでもなく大きな抵抗を伴うものだ。それは、対外債務問題に揺れる現在のギリシャを見てもそうだろう。EUから突きつけられた緊縮政策の受入に反発する市民のデモや騒乱の様子は、テレビやネットの映像ですっかりお馴染みになってしまった。19世紀の西南戦争とはいささか次元の異なる出来事ながら、年金の削減や増税など、経済的な痛みを伴う改革になると、とたんにこのありさまである。

西郷さんの時代とは大きく異なるが、積年の閉塞感に満ちた今の世の中にいると、「言うだけ」の改革論者よりも、旧体制の中から現われて旧体制に引導を渡し、潔く後始末をつけてくれる西郷さんタイプの政治家の方がよほど求められているのではないかと、そう思うことがある。

バレンタインよりも前に [歴史]

「はじめに、神は天と地を創造された。

地は混沌であって、闇が深淵の面(おもて)にあり、神の霊が水の面を動いていた。

そして神は言われた。『光あれ』

こうして光があった。」

聖書によれば、世界はこんな風にして始まったそうである。現代の科学が唱えるように宇宙の始まりがビッグ・バンなのだとすると、光よりも前に天と地があったという訳ではなさそうだが、太古の昔から人間がイメージできる世界の始まりとはこんなものだろう。日本古来の神話ではこの世の始まりはもっと茫漠としていて、天地の区別もなく混沌とした状態であった、とされている。

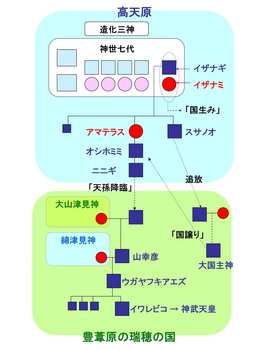

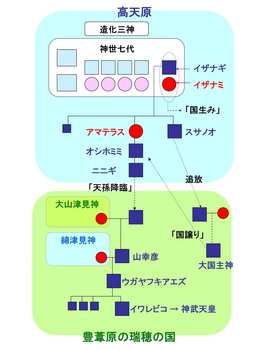

その後、初めて天地が分かれたとき、天上の高天原(たかまがはら)に最初の神々が登場する。天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)、神産巣日神(かみむすびのかみ)の「造化(ぞうか)三神」である。次いで二神が登場するが、以上の五神は男女の区別のない独神(ひとりがみ)だそうである。

更に、国土の基本となる国之常立神(くにのとこたちのかみ)、雲の中から豊雲野神(とよくもののかみ)が生まれ、続いて男女5ペアの神々が生まれる。二神と5ペアを合わせて「神世七代(かみよななよ)」と呼ぶそうだが、その中で最後に生まれた男女のペアが伊邪那岐神(いざなぎのかみ、”イザナギ")と伊邪那美神(いざなみのかみ、”イザナミ”)だ。

このイザナギ・イザナミが他の神々に命じられて「天(あま)の浮橋」に立ち、国土をしっかりと固めるために「天の沼矛(ぬぼこ)」を下界に刺してかきまわして引き上げると、したたり落ちた塩が固まって島になったという。私たちがこれまでに見聞きしたことのある日本神話というのは、一般的にはこのあたりからではなかろうか。(但し、日本列島の全てがこの時にできた訳ではなく、イザナギ・イザナミが最初の島に降り立ってから次々に新たな島を生んだとされる。いわゆる「国生み」である。)

イザナギ・イザナミは更に数多くの神々を生むが、最後に火の神を生んだ時にイザナミが火傷を負って死んでしまう。黄泉の国へ行ったイザナミの後を追ったイザナギが、冥界で変わり果てたイザナミの姿を見て恐れおののき、命からがら逃げ帰ってくる話はつとに有名なホラー・ストーリーだ。

この世に戻ったイザナギが穢れを落とすために清流で「禊ぎ祓え」を行うと、左目を洗った時に天照大神(あまてらすおおみかみ、”アマテラス”)が、右目を洗うと月読命(つくよのみこと)が、そして鼻を洗うと建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと、”スサノオ”)が生まれた。このスサノオが高天原で乱暴狼藉を働いたためにアマテラスが天の岩戸に一時隠れてしまった話、スサノオが高天原を追放されて出雲に下り、ヤマタノオロチを退治して櫛名田比売(くしなだひめ)と結ばれる話などが、これに続く。

それから何十年後、或いは何百年後の話なのか、高天原を支配するアマテラスは地上の統治に取りかかる。「豊葦原の瑞穂の国」という目的地が示され、アマテラス自らが生んだ天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと、”オシホミミ”)を派遣しようとするのだが、そこはスサノオの子孫である大国主神(おおくにぬしのかみ)が統治しており、厳しい交渉を経て「国譲り」が行われる。高天原にいる神々(天津神(あまつかみ)という)に対して地上の各地の神々(国津神(くにつかみ)という)が統治権を譲る話は、後に「大和朝廷」と呼ばれる王権が各地の豪族を従えていく過程を暗喩するようなストーリーだ。

豊葦原の瑞穂国は天津神に譲られたが、オシホミミには天津日高日子番能力邇爾芸命(あまつひこひこほのににぎのみこと、”ニニギ”)という子が生まれたので、ニニギが地上に向かうことになる。ニニギは道中に立っていた猿田毘古(さるたひこ)という国津神に先導されて、筑紫の日向(ひむか)の高千穂に降り立つ。いわゆる「天孫降臨」である。その時にニニギが持たされたのが「三種の神器」だ。言うまでもなく、それ以降の天皇家のアイデンティティーを証明する宝である。

(ニニギが降りたとされる高千穂峰にある「天之逆鉾」)

ニニギは地上で木花之佐久夜毘売(このはなのさくやひめ)という美しい乙女と出会う。それは大山津見神(おおやまつみのかみ)という山の神様の娘で、二人は間もなく夫婦になる。だが、姫が身ごもった時にニニギから疑いをかけられると、「この腹の子が天津神の御子ならば、火中にあっても無事に生まれることでしょう」と言って家に火をかける。そして、その火の中で三人の子が生まれた。長兄が火照井命(ほでりのみこと、後の海幸彦(うみさちひこ))、末弟が火遠理命(ほおりのみこと、後の山幸彦(やまさちひこ))だ。

獲物をとる道具を交換することを提案した山幸彦が、海幸彦から借りた釣り針を紛失して途方に暮れていると、海の潮をつかさどる神に導かれて綿津見神(わたつみのかみ)の宮殿に連れて行かれ、豊玉毘売(とよたまびめ)と結ばれる。山幸彦はやがて兄から借りた釣り針を取り戻して帰国し、兄を服従させる。(この兄は九州南部の隼人族の祖先だという。) ニニギ→山幸彦という天津神の系譜が山や海を象徴する勢力とそれぞれ婚姻関係を作りながら、総じて山の勢力が優位に立つというストーリーは何を暗示しているのだろう。

国に戻った山幸彦だが、彼を追って豊玉毘売が海を渡ってやってきた。彼の子を身ごもり、出産が近いという。波打ち際に鵜(う)の羽で屋根を葺いた産殿を急ぎ建てたが、それが終わらぬうちに子が生まれ、天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(あまつひこひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと、”ウガヤフキアエズ”)と名付けられた。出産の様子を見てはならぬとの約束を破り、八尋もある和邇(サメ)が這い回っているのを山幸彦が見てしまうと、豊玉毘売は恥ずかしさのあまり海に帰ってしまう。何やら「鶴の恩返し」のような話だが、このパターンの伝説は世界各地に残されているそうである。

ウガヤフキアエズを育てるため、豊玉毘売は妹の玉依毘売(たまよりびめ)を海中から乳母として派遣する。やがてウガヤフキアエズはこの乳母と結婚し、4人の子供をもうけた。その中の末弟が神倭伊波礼毘沙古命(かむやまといわれびこ、”イワレビコ”)である。

日向の高千穂にいたイワレビコは長兄と話し合い、国土をより良く治めるために東方へ遠征することを決断する。宇佐→筑紫→安芸→吉備を経由して瀬戸内海を難波に向かうまでは、各地の勢力の協力を得て順調だったが、生駒山の東を越えて大和へ入ろうとすると、長髄彦(ながすねひこ)の軍が待ち受けていて、東征は困難を極める。イワレビコは紀伊半島の南端に回り、熊野から上陸。再び幾多の困難を乗り越え、霊剣や八咫烏(やたがらす)、光り輝く金色の鵄(とび)などに助けられながら、ついに長髄彦を倒し、大和の地を平定する。辛酉(かのととり)の年の春元旦、イワレビコは畝傍山(うねびやま)に近い橿原に大宮を築き、初代神武天皇として即位。わが国の皇統の系譜がここに始まったとされる。

神武天皇の名は、「日本書紀」では始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)とあり、それは第十代・崇神天皇の御肇国天皇(はつくにしらすすめらみこと)と読みが同じであることから、神武天皇の話は皇室の話をより古く見せるための造作であり、実在する天皇は崇神が最初ではないかとの諸説がある。

また、筑紫から瀬戸内海を経て大和を目指したが攻めきれず、一旦南に回ったという話は、第十五代・応神天皇にまつわるエピソードによく似ているとの指摘がある一方、大和に入ろうとしてなかなか入れなかった所に、皇位簒奪(→皇統の断絶)の可能性がある第二十六代・継体天皇の即位との類似性を見る意見もあるようだ。更には、ウガヤフキアエズの「ウガヤ」に伽耶(朝鮮半島南部)との関連性を指摘する諸説もある。いずれにしても、遥かな過去の「この国のかたち」について、様々なヒントを与えてくれる神話である。

神話と史実はもちろん別物であるが、長い歴史を持つ国には、独自の建国の神話があるものだ。それは長い長い歳月の中で祖先たちによって代々受け継がれ、その国の文化の中に深く練り込まれてきたものである。それを「史実でないから教えない」、まして「戦前のファシズムの時代を想起させるから教えない」というのは、愚かなことだ。

バレンタインよりも前に、すべきことがあるはずだ。「建国記念の日」を単なる土曜日の中に埋没させてしまってはいけない。

地は混沌であって、闇が深淵の面(おもて)にあり、神の霊が水の面を動いていた。

そして神は言われた。『光あれ』

こうして光があった。」

聖書によれば、世界はこんな風にして始まったそうである。現代の科学が唱えるように宇宙の始まりがビッグ・バンなのだとすると、光よりも前に天と地があったという訳ではなさそうだが、太古の昔から人間がイメージできる世界の始まりとはこんなものだろう。日本古来の神話ではこの世の始まりはもっと茫漠としていて、天地の区別もなく混沌とした状態であった、とされている。

その後、初めて天地が分かれたとき、天上の高天原(たかまがはら)に最初の神々が登場する。天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)、神産巣日神(かみむすびのかみ)の「造化(ぞうか)三神」である。次いで二神が登場するが、以上の五神は男女の区別のない独神(ひとりがみ)だそうである。

更に、国土の基本となる国之常立神(くにのとこたちのかみ)、雲の中から豊雲野神(とよくもののかみ)が生まれ、続いて男女5ペアの神々が生まれる。二神と5ペアを合わせて「神世七代(かみよななよ)」と呼ぶそうだが、その中で最後に生まれた男女のペアが伊邪那岐神(いざなぎのかみ、”イザナギ")と伊邪那美神(いざなみのかみ、”イザナミ”)だ。

このイザナギ・イザナミが他の神々に命じられて「天(あま)の浮橋」に立ち、国土をしっかりと固めるために「天の沼矛(ぬぼこ)」を下界に刺してかきまわして引き上げると、したたり落ちた塩が固まって島になったという。私たちがこれまでに見聞きしたことのある日本神話というのは、一般的にはこのあたりからではなかろうか。(但し、日本列島の全てがこの時にできた訳ではなく、イザナギ・イザナミが最初の島に降り立ってから次々に新たな島を生んだとされる。いわゆる「国生み」である。)

イザナギ・イザナミは更に数多くの神々を生むが、最後に火の神を生んだ時にイザナミが火傷を負って死んでしまう。黄泉の国へ行ったイザナミの後を追ったイザナギが、冥界で変わり果てたイザナミの姿を見て恐れおののき、命からがら逃げ帰ってくる話はつとに有名なホラー・ストーリーだ。

この世に戻ったイザナギが穢れを落とすために清流で「禊ぎ祓え」を行うと、左目を洗った時に天照大神(あまてらすおおみかみ、”アマテラス”)が、右目を洗うと月読命(つくよのみこと)が、そして鼻を洗うと建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと、”スサノオ”)が生まれた。このスサノオが高天原で乱暴狼藉を働いたためにアマテラスが天の岩戸に一時隠れてしまった話、スサノオが高天原を追放されて出雲に下り、ヤマタノオロチを退治して櫛名田比売(くしなだひめ)と結ばれる話などが、これに続く。

それから何十年後、或いは何百年後の話なのか、高天原を支配するアマテラスは地上の統治に取りかかる。「豊葦原の瑞穂の国」という目的地が示され、アマテラス自らが生んだ天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと、”オシホミミ”)を派遣しようとするのだが、そこはスサノオの子孫である大国主神(おおくにぬしのかみ)が統治しており、厳しい交渉を経て「国譲り」が行われる。高天原にいる神々(天津神(あまつかみ)という)に対して地上の各地の神々(国津神(くにつかみ)という)が統治権を譲る話は、後に「大和朝廷」と呼ばれる王権が各地の豪族を従えていく過程を暗喩するようなストーリーだ。

豊葦原の瑞穂国は天津神に譲られたが、オシホミミには天津日高日子番能力邇爾芸命(あまつひこひこほのににぎのみこと、”ニニギ”)という子が生まれたので、ニニギが地上に向かうことになる。ニニギは道中に立っていた猿田毘古(さるたひこ)という国津神に先導されて、筑紫の日向(ひむか)の高千穂に降り立つ。いわゆる「天孫降臨」である。その時にニニギが持たされたのが「三種の神器」だ。言うまでもなく、それ以降の天皇家のアイデンティティーを証明する宝である。

(ニニギが降りたとされる高千穂峰にある「天之逆鉾」)

ニニギは地上で木花之佐久夜毘売(このはなのさくやひめ)という美しい乙女と出会う。それは大山津見神(おおやまつみのかみ)という山の神様の娘で、二人は間もなく夫婦になる。だが、姫が身ごもった時にニニギから疑いをかけられると、「この腹の子が天津神の御子ならば、火中にあっても無事に生まれることでしょう」と言って家に火をかける。そして、その火の中で三人の子が生まれた。長兄が火照井命(ほでりのみこと、後の海幸彦(うみさちひこ))、末弟が火遠理命(ほおりのみこと、後の山幸彦(やまさちひこ))だ。

獲物をとる道具を交換することを提案した山幸彦が、海幸彦から借りた釣り針を紛失して途方に暮れていると、海の潮をつかさどる神に導かれて綿津見神(わたつみのかみ)の宮殿に連れて行かれ、豊玉毘売(とよたまびめ)と結ばれる。山幸彦はやがて兄から借りた釣り針を取り戻して帰国し、兄を服従させる。(この兄は九州南部の隼人族の祖先だという。) ニニギ→山幸彦という天津神の系譜が山や海を象徴する勢力とそれぞれ婚姻関係を作りながら、総じて山の勢力が優位に立つというストーリーは何を暗示しているのだろう。

国に戻った山幸彦だが、彼を追って豊玉毘売が海を渡ってやってきた。彼の子を身ごもり、出産が近いという。波打ち際に鵜(う)の羽で屋根を葺いた産殿を急ぎ建てたが、それが終わらぬうちに子が生まれ、天津日高日子波限建鵜葺草葺不合命(あまつひこひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと、”ウガヤフキアエズ”)と名付けられた。出産の様子を見てはならぬとの約束を破り、八尋もある和邇(サメ)が這い回っているのを山幸彦が見てしまうと、豊玉毘売は恥ずかしさのあまり海に帰ってしまう。何やら「鶴の恩返し」のような話だが、このパターンの伝説は世界各地に残されているそうである。

ウガヤフキアエズを育てるため、豊玉毘売は妹の玉依毘売(たまよりびめ)を海中から乳母として派遣する。やがてウガヤフキアエズはこの乳母と結婚し、4人の子供をもうけた。その中の末弟が神倭伊波礼毘沙古命(かむやまといわれびこ、”イワレビコ”)である。

日向の高千穂にいたイワレビコは長兄と話し合い、国土をより良く治めるために東方へ遠征することを決断する。宇佐→筑紫→安芸→吉備を経由して瀬戸内海を難波に向かうまでは、各地の勢力の協力を得て順調だったが、生駒山の東を越えて大和へ入ろうとすると、長髄彦(ながすねひこ)の軍が待ち受けていて、東征は困難を極める。イワレビコは紀伊半島の南端に回り、熊野から上陸。再び幾多の困難を乗り越え、霊剣や八咫烏(やたがらす)、光り輝く金色の鵄(とび)などに助けられながら、ついに長髄彦を倒し、大和の地を平定する。辛酉(かのととり)の年の春元旦、イワレビコは畝傍山(うねびやま)に近い橿原に大宮を築き、初代神武天皇として即位。わが国の皇統の系譜がここに始まったとされる。

神武天皇の名は、「日本書紀」では始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)とあり、それは第十代・崇神天皇の御肇国天皇(はつくにしらすすめらみこと)と読みが同じであることから、神武天皇の話は皇室の話をより古く見せるための造作であり、実在する天皇は崇神が最初ではないかとの諸説がある。

また、筑紫から瀬戸内海を経て大和を目指したが攻めきれず、一旦南に回ったという話は、第十五代・応神天皇にまつわるエピソードによく似ているとの指摘がある一方、大和に入ろうとしてなかなか入れなかった所に、皇位簒奪(→皇統の断絶)の可能性がある第二十六代・継体天皇の即位との類似性を見る意見もあるようだ。更には、ウガヤフキアエズの「ウガヤ」に伽耶(朝鮮半島南部)との関連性を指摘する諸説もある。いずれにしても、遥かな過去の「この国のかたち」について、様々なヒントを与えてくれる神話である。

神話と史実はもちろん別物であるが、長い歴史を持つ国には、独自の建国の神話があるものだ。それは長い長い歳月の中で祖先たちによって代々受け継がれ、その国の文化の中に深く練り込まれてきたものである。それを「史実でないから教えない」、まして「戦前のファシズムの時代を想起させるから教えない」というのは、愚かなことだ。

バレンタインよりも前に、すべきことがあるはずだ。「建国記念の日」を単なる土曜日の中に埋没させてしまってはいけない。